Вступление

В феврале исполняется 30 лет моего «звонка» (освобождения из «мест»). Первые лет двадцать я старался вообще не вспоминать о жизни за «запреткой», хотя, безусловно, эти годы наложили на меня значительный отпечаток. Опыт выживания, умение видеть людей, какой‑то зэковский нюх и многое другое, отличающее людей, даже пару лет проведших на этом минном поле чудес, вошли в мои кровь и ливер навечно. Я даже в анкете при приеме на работу указывал свой срок в графе «образование» — перед названиями ешив. Огромное влияние кичи я признавал, но историй из жизни там не вспоминал и анекдотов не рассказывал. Следствием этой добровольной «амнезии» стало то, что воспоминания мои — вспышкообразные, а имен по большей части я не помню вовсе. Но имена нетрудно заменить, а то, что эпизоды вразброс — может, так и лучше…

Только в последние годы стали всплывать эти «гештальты из Зазеркалья», появилась возможность спокойно вспоминать, рассказывать и даже что‑то записать. И слава Б‑гу.

Я родился в стандартной интеллигентной семье и прошел путь от стандартного (в моем понимании) советского ребенка до стандартного (опять же в моем понимании) еврея. И зарисовки эти охватывают период не только тюремный, но и предшествующий с последующим.

Лирическое отступление

Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому‑нибудь нужно?

Вчера был на кидуше. Не просто субботнем кидуше, а кидуше, посвященном рождению девочки. Рядовое, слава Б‑гу, событие в любой еврейской общине, будь то Йерушалаим, Манси, Голдерс Грин или Москва. Там были некоторые герои моих майс, и среди них — бывший киевский инженер Юзик.

Так вот, «Хад Гадья» наоборот. Его дочь познакомилась с одним религиозным оболтусом, попала в еврейскую среду, стала соблюдать, вышла за этого парня замуж. Другая дочь, глядя на старшую сестру, тоже «поддалась влиянию». Родители, будучи в душе евреями (да и по паспорту тоже), не стали сопротивляться и последовали за дочерьми.

Жизнь потрепала семейство — мама, не горюй! Через несколько лет муж старшей дочери познакомил своего друга с младшей, сыграли свадьбу.

Долго ли, коротко ли, у этого инженера и его жены, чтоб они были здоровы — кейн айн ора , порядка полусотни потомков — дети, внуки, правнуки — раввины, учителя, талмидей хахамим, баалей батим , путешественники, ученики, ангелочки и хулиганы — зол зай але зайн гезунт ун штарк!

А всё началось с того, что девочку на годик послали учиться в Москву, бо в Киеве ее бы в институт не приняли. Полсотни, не сглазить, настоящих евреев — тайере йидн! Да, кстати, а новорожденную назвали Ривкой в честь той Ривки, которая упоминается в моих майсах не раз.

За этим исключением, вы, думаю, не встретите у меня «продолжений» типа «двадцать лет спустя». Почему? Очень по‑разному сложилась жизнь у наших «героев». Испытания молодости оказались только прелюдией к испытаниям зрелости (а хочется верить, что зрелости мы таки достигли). Кого‑то коридоры подпольного еврейства вывели на свет, а кому‑то оказалось «сподручнее вниз»… У кого‑то не получилось остаться героем по ту сторону границы. У кого‑то не получилось продолжать учиться с таким же рвением на свободе, с каким они учились в подполье. У кого‑то не получилось сохранить свои семьи. У кого‑то не получилось воспитать всех детей своими последователями. И Абраша им не судья! Его дело рассказывать майсы — дерцейлен а майсе…

Но! Я очень надеюсь, что кому‑нибудь, и в первую очередь мне самому, Абрашины майсы напомнят, с каким упорством, наперекор всему, мы возвращались к своему наследию. Какими принципиальными идеалистами мы были. «Как искренне любили, как верили в себя!»

«Ко рибойн»

Столица союзной республики. Областной СИЗО. Год — глубоко застойный.

Мой сосед по нарам — азербайджанец, севший по самому позорному делу: обокрал своих друзей, которые пустили его пожить в их студенческое общежитие. Он украл у них какой‑то магнитофон, еще что‑то, полез вниз из их окна по водосточной трубе и был взят с поличным. То, что я с таким типом оказался рядом на нарах, показывает, насколько я был новичком в тюрьме.

Общая камера «екатерининского» (то есть старого, екатерининских времен, типа, такие корпуса есть во многих старых тюрьмах и построены они в виде буквы Е — Екатерина, кроме лефортовского К — Катерина) корпуса на 36 «посадочных» мест. Параша (дырка в полу) — в углу камеры, прайвеси — никакой. Помолиться можно только на прогулке. Прогулочный дворик на крыше — та же камера, но с решеткой и сеткой вместо потолка. А в камере — вонь от параши.

Что я делал? Получив с утра пайку, я ждал до середины дня. Когда лязганье замков соседней с нами камеры означало, что их повели на прогулку, я быстро мыл руки, съедал свою пайку без брохи и ждал, когда нас поведут на прогулку. Там я говорил бенч , прогуливаясь со всеми по кругу (остановиться нельзя) с заложенными за спину руками, и читал «Шма» . На большее времени не хватало — положенного по УПК часа нам никто не давал, десять минут — и обратно в камеру. Так я делал во все дни, кроме пятницы. Надо же вечером сделать кидуш. Поэтому пайку я оставлял на вечер — это и кидуш (бессловесный, конечно, в одном помещении с парашей), и амойци (делил пайку пополам на «лехем мишне»), и лехаим. А потом — садился по‑турецки на своей шконке и начинал петь «Змирес» . Тоже, разумеется, без слов, только нигун — и пусть они думают что хотят.

Так вот, сижу я и пою «Ко рибойн олам» на самый общеизвестный мотив, вернее — только мотив и пою. И вдруг этот «волк позорный», сосед мой, начинает мне подпевать со словами. С правильными! «Швохин асадер цафро верамшо…» Сказать, что я обалдел — это не сказать ничего. Я подумал, что у меня от переживаний, не дай Б‑г, крыша поехала. Я таких «поехавших» уже навидался на тот момент, мама не горюй. А тут меня самого «глючит»!

А «зверь» мой поет. (Надо сказать, что кавказцев в тюрьмах называли «зверьми» без всякой злобы, иногда даже с уважением.)

Может, он и не «зверь» вовсе, а наш, «жидяра»? Нет, говорит, азербайджанец, из деревни. У них полдеревни — азербайджанцы, а полдеревни — ассирийцы. Помните, были такие будки «Чистка и ремонт обуви», и сидели там ассирийцы, и говорили они (старики) по‑арамейски.

Так вот была у них в деревне свадьба. Ассирийская. Богатая. Гуляла вся деревня. А музыканты, целый ансамбль, — из Москвы. Ближе ассирийского ансамбля песни и пляски не нашлось. И исполняли они, кроме всего прочего, песню «Ко рибойн» — она ведь тоже на арамейском языке. И так эта песня понравилась в деревне, что заставили они этот ансамбль повторять ее на бис семь или восемь раз. Так этот парень ее наизусть и выучил.

Я теперь, сколько лет прошло, а как пою «Ко рибойн» на эту мелодию, все того акробата‑водосточника вспоминаю.

Седер на «дурке»

Как я оказался в таком страшном месте, как «дурка» (тюремная психбольница), я расскажу, Б‑г даст, в другой майсе (сейчас я боюсь за свое инкогнито). Но, хотя зэки в тюрьме этого места страшно боятся («оттуда не выходят», «там превращают в дебилов» и т. д.), оказалось, что не так страшна «дурка», как ее малюют.

Для меня после нескольких месяцев в СИЗО на общем режиме «дурка» была домом отдыха. Да еще на строгом режиме, где народ поинтереснее, да и беспредела меньше. Вообще надо сказать, что режимность (то есть разделение зэков на разные режимы — общий, усиленный, строгий, особый, подследственные, осужденные) на «дурке» не очень‑то и соблюдалась. Со мной в камере сидели два ООРа (особо опасные рецидивисты) и наркобарон Аскер. Вообще за пачку сигарет (которых, кстати, в тюрьме и в помине не было — только махорка) здесь можно было перевестись из камеры в камеру, я этим пользовался раз двенадцать. Кроме того, здесь процветала «колесная дурь». Зэки умудрялись получать от санитаров «колеса» — таблетки. Смешивали димедрол с чем‑то психотропным и «улетали».

Мой сосед по койке (на «дурке» были не нары, а солдатские койки с панцирной сеткой) — Саша Лавров, родом откуда‑то из Сибири, убийца‑рецидивист. То есть он сел за ограбление, а потом на зонах трижды совершал убийства других зэков, получая каждый раз «добавку» в четыре, шесть, восемь лет. Сейчас у него «пятнарик», и он уже может убивать практически безнаказанно: за зэка «вышку» не дадут, а «пятнарик» по советскому УК — потолок.

Саша рассказывал мне свою историю. От перенесенного в молодости энцефалита он не совсем здоров «на голову» — короче, его временами «перемыкает». В общем, он не может объяснить, зачем убил трех человек (с интервалом в несколько лет) и одного покалечил.

А в довершение картины Саша рассказал мне, что его мать еврейка.

Опять же, в другой майсе, Б‑г даст, расскажу, как у меня перед Песахом оказались маца, кошерное мясо и даже изюмное вино. Теперь они стояли в картонной коробке под моей койкой, и я не спускал с них глаз.

Кроме того, у меня были две двухкопеечные тетради, купленные в тюремном ларьке. В одной был мною составленный по памяти еврейский календарь, чтобы знать, когда Йом тов, когда Хол а‑моэд . В другой был рукописный Махзор на Песах, где я пытался вспомнить Алель, праздничный мусаф . Попробуйте написать это всё по памяти. Можете? Вот и я был не готов к таким приключениям…

Итак, ночь Песаха. Сокамерники мои, два убийцы‑рецидивиста («мокрушники»), пять воров («добрый вечер вашей хате»), наркобарон еще тогда не нарисовался, «скокач» (или «гоп‑стоп») по кличке Балаклава, поп‑«щипач» (настоящий батюшка, о нем — отдельно) и ваш непокорный слуга Абраша (Ребе).

Половина «хаты» наглоталась «колес» и спит, кто поперек койки, кто орет во сне, один пошел по малой нужде, упал лицом в очко и так и лежит, в своей крови и чужой, извиняюсь, моче.

А я начинаю будить своего соседа Сашу, который тоже крепко под «колесами». Ведь он признался мне, что мать у него еврейка, а значит, надо его тоже накормить мацой. Я его и тряс, и бил головой о спинку койки, никак. Минут десять мучался — разбудил. Говорю ему, что Песах, надо есть мацу. Громко кричал ему в ухо, объяснял. Наконец он взял у меня кусок мацы и съел его. Наутро он, конечно, этого не помнил…

Старик Хоттабыч

Где‑то в Хол а‑моэд Песах нарисовался в нашей камере тюремной психбольницы иранец по имени Аскер. Немолодой уже человек.

Я был тогда в очень подавленном состоянии, что можно понять. Интеллигентный мальчик из хорошей семьи вдруг попадает в этот унтервелт , ему «корячится восьмерик» (то есть восемь лет), его окружают эти урки, самый безобидный из которых — убийца Андрей Андреич, директор кинотеатра, который ежедневно советуется со мной, каким способом ему свести счеты с жизнью (на полном серьезе).

И тут этот «джинн из бутылки» Аскер начинает меня подбадривать, утешать, короче, делать мне хизук. Но сначала, за что он сидит.

Аскер переправлял из Ирана в Туркмению героин. В особо крупных размерах. В Туркестане у него всё было куплено. От рядового гаишника и до… лучше не называть. Так дернуло же его поехать покупать себе машину в другую республику! И сел он, мелочь пузатая, рядом с таким «крупняком», как я. К чему это я?

А к тому, что только наши с ним «следаки» не ленились приезжать к своим подследственным в «дурку». Ко мне, студенту — старший следователь по особо важным делам («важняк») майор Чернов, а к нему, наркобарону, — выпускница юрфака этого года, двадцатитрехлетняя девушка без звания.

Она ему: — Гражданин Гонбад‑э‑Куабуси, почему вы убили такого‑то?

Он, переводя взгляд с ее коленок на свои ногти: — Он мине мешаль.

Она ему: — Гражданин Гонбад‑э‑Куабуси, вы сами употребляете наркотики?

Он, удивленно: — Нет. — А вот тут экспертиза показывает у вас в крови наличие…

Он, сплевывая на пол: — Девушк, когда через мои руки идот тавар на дыва миллиона долларив, я качеств дольжин попробоват?!

Так этот аксакал персидской поэзии взял надо мной шефство, поднимая мой упавший дух. И повторял он мне фразу, которая оказалась потом точной цитатой из Талмуда. Сказал он ее, конечно, не в оригинале, по‑арамейски, а на ломаном русском языке, но в Гемаре она звучит так: «Кол д’авид Рахмоно — л’тав гу авид» («Все, что делает Всевышний, Он делает к добру»).

Малява

Как‑то встретил родственников одного своего «коллеги» — еврейского парня, сидевшего в других краях. И они мне рассказали, как его из‑за меня лишили свиданки. А дело было так.

Я уже несколько месяцев топтал зону и мне полагалась общая свиданка — через стекло по телефонной трубке. Ко мне приехал друг из Москвы, назвавшись братом. Я ему в разговоре пожаловался, что «что‑то с памятью моей стало», то ли с голодухи, то ли от нервов, но я не помню текст «Шмоне эсре» , не могу молиться. А еще через несколько месяцев мне полагалась личная свиданка — в отдельной комнате на сутки. Ко мне приехала жена и привезла кроме жратвы очень важную вещь — комплект зоновского обмундирования: «лепень» (роба) и штаны черного цвета. Потому что то, что выдают на зоне, это такое, про что «придурок» каптер, выдающий вещи, говорит «в этом семеро умерли, ты — восьмой» («хас ве‑шолом» ). А в карман брюк она вложила от руки написанный текст Шмоне эсре.

Однако пронести на свиданку спецодежду ей не разрешили (можно только жратву и только на эти сутки, в зону с собой все равно не заберешь), и она оставила шмотки за зоной. А потом, чтобы добру не пропадать, передала спецодежду жене моего «коллеги». Та, когда у нее подошло время личной свиданки с мужем, взяла с собой сверток и поехала. На той зоне пронести одежду разрешили, но, когда ее досматривали на вахте, обнаружили в кармане брюк «маляву» (записку) на иврите и лишили их свиданки вообще. А свиданка — раз в год.

Уходя с той свиданки на зону, я пытался захватить с собой немного «бациллы» (жратвы): мои любимые продукты — баночку красной икры заныкал в правый карман и пачку халвы «тахинно‑арахисовой» по 34 копейки замастырил в левый карман. Так шмонари отняли. Я им: «Икру заберите, халву оставьте!» Нет, ментовское отродье, все забрали себе.

Но что самое главное, и ментам неподконтрольное, было вынесено с этой свиданки? На этой свиданке был зачат мой второй сын, чтоб он был здоров и силен в еврействе и чтоб зачинал своих детей на воле!

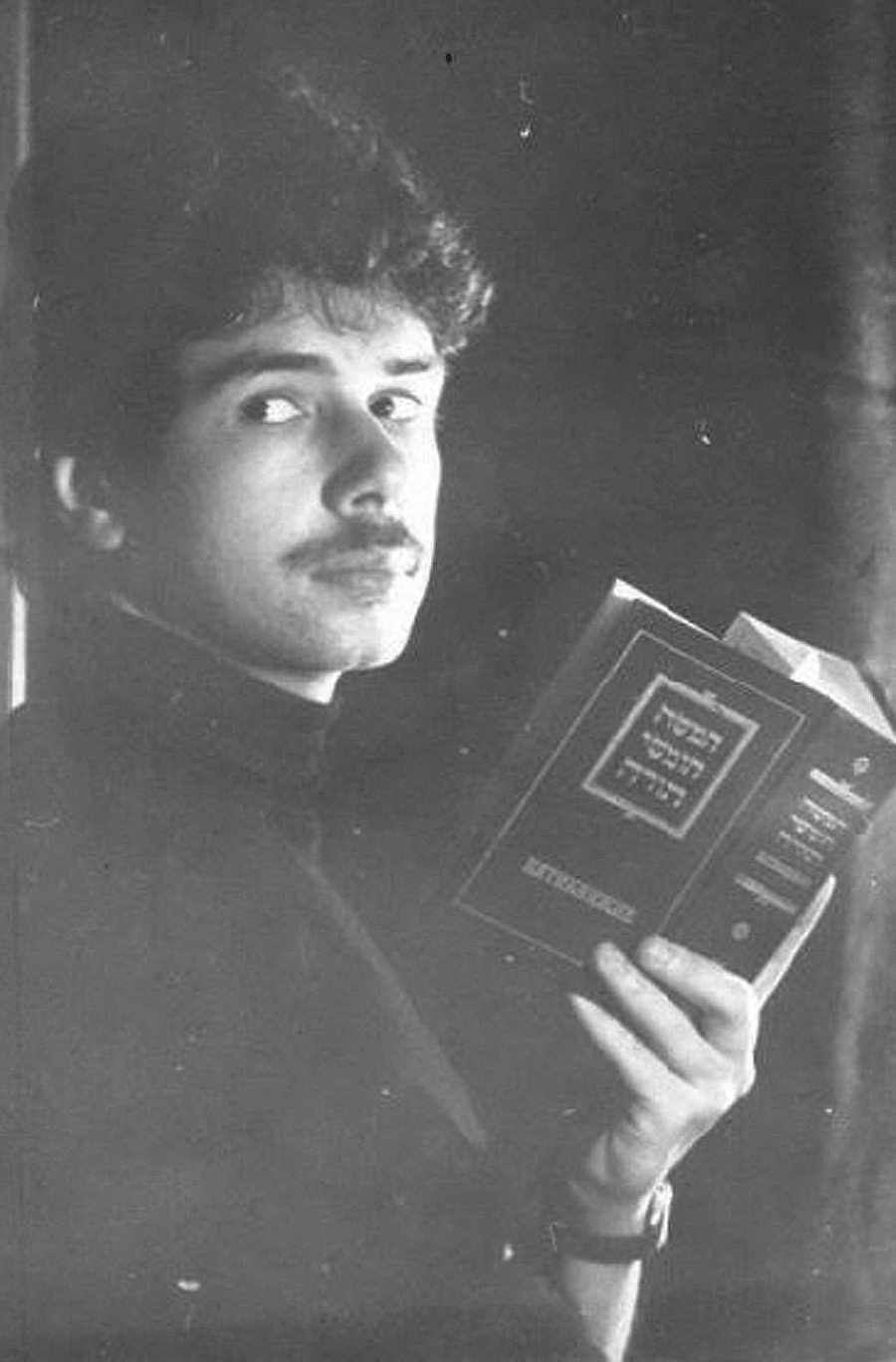

Книги

Последний год моего срока «тянул» я на Новоталицкой зоне (№ 15). У меня уже были сфорим , три, четыре, а может и больше. Работал я тогда в ночную смену, а днем сидел «на бараке» и учил.

Однажды заходит в барак «кум», начальник оперчасти зоны капитан Кукушкин. Я быстро застегиваю верхнюю пуговицу темно‑синей «зэковской» рубашки и встаю, приветствуя гражданина начальника.

«Кум» подходит, смотрит на стопку из трех старых, дореволюционных книг, открывает верхнюю из них, листает пожелтевшие страницы. Это была «Мишна Брура» первого издания. — Та‑ак, Лукьяновский, — молвит «кум» со всей важностью. — Опять антисоветскую литературу читаем! — Никак нет, гражданин начальник. Вот, видите, написано: «Дозволено цензурой».

А там, на обороте титульного листа действительно напечатано: «Дозволено цензурою, Варшава, 3 марта 1892 года».

Кукушкин вертит книгу в руках и удовлетворенно изрекает: — Да, действительно — цензурой дозволено. Ну, ладно.

Скоро я отправился «учиться» в более комфортабельное место.

Иду я как‑то по зоне и встречаю знакомого, с которым мы были вместе в транзитной тюрьме. Студент‑медик, четверокурсник, загремевший за то, что крутил у себя дома видеофильмы для друзей. Видеомагнитофонов еще в Союзе не было. У него был (отец‑моряк привез из загранки), наверное, первый на весь областной центр.

Виталик смотрит на меня и говорит: «Абраша, что ты такой желтый?» А я и не знал, что я желтый. Черномазый — да, но желтый? Не моя масть. — Если, — говорит, — у тебя и моча темная, тебе надо срочно в больничку.

Я, убедившись, что со вторым симптомом тоже все в порядке: моча темнее чифиря, вместо больнички иду прямиком к «хозяину», начальнику зоны майору Хижняку. Тому, который меня на новый срок «раскручивал», в тюрьму сдавал. Добрейший человек. Не то что интеллектуал майор Карпов, начальник «шестой» зоны, где я был раньше. Почему интеллектуал? Любил вести умные беседы «по душам», знал словечко «прерогатива» и любил его употреблять, произнося по слогам. Был раньше начальником следственной части областного УВД, но перегиб вышел: забил подследственного на допросе у себя в кабинете насмерть. И перевели его начальником зоны. Любил он меня, как родного. Всё жалел, что не того забил.

Хижняк по сравнению с ним — мать Тереза. Захожу я, значит, к «хозяину» и говорю: — Гражданин подполковник, что‑то я пожелтел.

Дотошный читатель решит, конечно, что у Абраши звездочки поплыли от желтухи, до двух считать разучился. Зэк, я вам скажу, в отличие от мента, умеет считать не только до двух, но и до восьми с конфискацией! А насчет званий — слушайте.

У нас, у зэков говорят: «Микол меламдай искалти» , что в переводе с фени означает: ежели Мыкола Меламед тебе что‑то путевое базарит, мотай на ус, пригодится. Цепляйте хохму от Абраши!

Если мент вам что‑то говорит, будь он трижды не прав, а вы праведнее хасидского цадика, будь он трижды кретин, а вы умнее Бори Спинозы, никогда с ментом не спорьте. Называйте его всегда на одно звание выше и отвечайте: «Будет сделано!» Если перед вами сержант, назовите его старшим сержантом, «старлея» назовите капитаном. Но на одно, а не на два: бо воно може вбидеться. Это правило Абраша выучил the hard way : кровью, почками, зубами и изжогой. И вы думаете, это работает только в России? Попробуйте, и вы удивитесь, какие чудеса эта хохма может творить и в других странах. Мент — он и в Африке мент. Учитесь, короче, распознавать ментовские лычки, произносить: «Будет сделано», «Вы правы, сэр» и «Виноват, молод, исправлюсь» на разных языках и не забывайте благодарить Абрашу за воровской подгон. Работает, между прочим, и с тещами…

А с Хижняком я, кстати, эту мульку уже обкатывал. Я же на Новоталицкой зоне бороду начал отпускать. Это при том, что хозяин лично проверял бритость каждого зэка при разводе на работу. Видит он, бывало, Абрашу: — Что, Лукьяновский, не побрился? — Что вы, гражданин подполковник, я режим строго соблюдаю. — Смотри, подравнивай…

Так вот, захожу я, значит, в его кабинет и говорю, что пожелтел и что моча у меня темнее чифиря. Эта мать Тереза, глядя на меня испуганно, двигает ко мне свой служебный телефон на столе, и говорит: «Вызывай скорую». Я набираю 03 и называю симптомы. Они говорят: «Адрес?» Я смотрю на «хозяина». Он берет у меня трубку и объясняет им, как проехать к воротам зоны. Старожилы, а у нас «бугор» (завхоз барака) «пятнарик» досиживал (больше ста трупов на нем), не знали такого случая, чтобы городская «скорая» на зону въехала. Я, хоть и больной, но сфорим все свои с собой в «скорую» взял.

В общем, везут меня в областную инфекционную больницу. Там завотделением оказался евреем и приложил все свои профессорские усилия, чтобы продержать у себя зэка Абрашу как можно дольше. «Кум» Кукушкин трижды являлся со своими операми за мной в отделение, но «лепила» Перельман ласково так ему говорил, что здесь хозяин он, поскольку Лукьяновский — его пациент, и опера дважды уходили без меня. А поскольку срока мне оставалось меньше полугода, конвой ко мне не приставляли.

Перельман, видя мою любовь к книгам, велел старшей сестре поставить для меня в самом конце коридора письменный стол с настольной лампой, и мой гепатит B, ни про кого не будь сказано, дал мне возможность месяца полтора учиться по 14 часов в день. По сегодняшний день не было у меня более интенсивной учебы, чем тогда, под северную метель, в коридоре гепатитного корпуса инфекционной больницы.

А Мидраш говорит, что если бы народы мира знали, на чем держится мир, они бы к каждому еврею конвой приставили, чтобы он сидел и учил Тору…

Машиах из МИИТа

1982 год (чуть раньше — чуть позже… у меня с хронологией неважно… и не подлавливайте меня). Я — студент МИИТа. Это, во‑первых, учеба — не бей лежачего, не физтех какой‑нибудь. Во‑вторых, справки от врача, на пропуск занятий.

Начинал я соблюдать шабос еще на первом курсе. Сначала пришел в субботу в институт с забинтованной правой рукой. Студенты сказали: «А, это когановские штучки!» Так я узнал, что я не первый, на третьем курсе на примате учится соблюдающий Илюша Коган, и понял, что надо изобретать что‑то свое. А надо сказать, что МИИТ был институтом полувоенным: форма, военная кафедра, своя поликлиника на территории и справки принимаются только оттуда.

Я пошел в поликлинику и стал симулировать гипертонию. Сидя в коридоре перед кабинетом врача, задерживал несколько раз дыхание, насколько мог. Давление повышалось. Со временем я пошел дальше и научился повышать у себя артериальное давление самовнушением: закрывал глаза, сосредоточивался и представлял, как кровь густеет в моих жилах. Срабатывало! Врач давала освобождение от занятий на два дня. Еженедельно! На субботу или когда мне просто хотелось прогулять.

Как‑то утром после шахриса в малом зале синагоги на Архипова подходит ко мне реб Гейча, благословенной памяти. Думаю, вам не надо рассказывать про этого цадика, авторитетнейшего старца московской общины. Он отводит меня в сторону и говорит:

— Хочешь поехать в Брянск ради мицвы? Тамошние евреи написали мне, что у них порвался свиток Торы, нужны хутим — специальные нитки, которыми сшиваются листы свитка. На тебе адрес, хутим, чернила и деньги на дорогу.

— Реб Гейча, денег не надо, я же в МИИТе учусь — у нас проезд по железной дороге бесплатный.

И вот я уже в поезде, идущем в Брянск. Прибываю рано утром, ищу указанный адрес. Блочная хрущевка. Дом 5, квартира 86. Звоню.

Дверь открывает древний старик (потом я узнал, что ему 96 лет). Оглядывает меня с ног до головы и говорит: — Ду бист Мошиах?

— Нет, говорю, я к вам по поручению.

Он пропускает меня внутрь квартиры, проводит на кухню, сажает за стол, ставит на плиту чайник. Показывает мне, что у него все кошерно: даже солонки разные — мясная и молочная. Ставит передо мной стакан чая, сахарницу. Садится напротив, смотрит мне в глаза и медленно говорит:

— Ду бист Мошиах!

Я оторопело ему:

— Реб йид , почему вы второй раз называете меня Машиахом?

Он, неотрывно глядя мне в глаза:

— Фар фуфциг йор их об нит гезен а юнгерман мит цицис аройс! (Пятьдесят лет я не видел молодого человека с цицит наружу!)

Потом я рассказал, что меня к нему послал реб Гейча. — Гейча? Какой Гейча?

— Реб Гейча Виленский в Москве.

— О, Виленский! Конечно, я знал его отца, Нохумке, он был шойхетом у нас в местечке!

Мне сам реб Гейча казался самым старым человеком на свете, а этот Мафусаил знал его отца и упоминает его уменьшительным именем Нохумке!

Я провел с ним весь день. В его речи почти каждая фраза содержала цитату из Теилим или из Торы. Он жаловался мне, что миньяна теперь, наверное, не будет — десятый человек из кворума уже не встает с постели. Мы поехали его проведать — навестить больного.

Перед моим отъездом он спросил: — Что я могу для тебя сделать?

Я говорю: — Может, в городе есть старые книги, которые никому не нужны? — Что конкретно тебя интересует? — Конкретно — Мишна Брура первого издания. Там автор (Хофец Хаим) пометил каждый экземпляр собственноручно написанным словом «Муге» (проверено). — У меня есть шестой том первого издания. Я тебе его не дам, он мне нужен, но покажу.

Он повел меня в комнату, открыл нижнее отделение шкафа, встал на четвереньки и стал искать там. Достал книгу, дал мне и говорит: — Только никому не говори, что видел ее у меня! — Почему? — Это миснагедская книга, а я хасид. Но в Шулхан орух Алтер Ребе нет законов праздника Суккес и «Арба Миним» , а здесь есть!

Профессор Рапопорт

Осень 1983‑го. Из института меня выперли, а это значит, что скоро придет повестка из военкомата. То, что соблюдающему еврею нельзя в советскую армию, понимал даже мой отец — фронтовик и коммунист.

Откосить от армии было не так просто, если ты не псих. Один мой знакомый (ныне известный раввин) собирался симулировать эпилепсию. Этого я вообще не представляю, там же надо припадки изображать, пену изо рта пускать и головой о мебель биться. А в партере — профессионалы. Это даже не вице‑король Индии с его магараджами и слонами. Слава Б‑гу, с тем знакомым все решилось по‑другому — ему не пришлось биться в припадках.

У меня был другой план. Моя мама пошла в районный психдиспансер и пожаловалась врачу, что ее сын стал религиозным. «Давайте его сюда!»

Мой друг, тот же Илюша Коган, посоветовал мне при разговорах с психиатрами повторять про себя мишнайот. Мишна это часть Талмуда, которую в ешивах принято учить наизусть. В результате ты производишь впечатление человека, который весь в себе, аутичного, бормочущего что‑то себе под нос. Всё. Это весь театр. Больше никакого фейка.

Я так и сделал. Послушно ходил в диспансер. Беседовал с докторами. Повторял про себя Пиркей Авот . Честно отвечал на вопросы. Да, верю. Да, хочу быть таким, какими были мои предки и сто, и триста лет назад. Считаю это смыслом жизни. Какие‑то вопросы я игнорировал, на остальные отвечал не сразу, а после мхатовской паузы. Нет, голосов я не слышу, «глюков» не наблюдаю, мыслей навредить себе или окружающим не бывает.

Мне прописали электросон, я ходил. Мне давали тазепамчик, реланиум‑элениум, «мы в унитаз, кто не дурак». Мне был поставлен диагноз «шизофрения». Но этого мало. Для «белого билета» необходимо пройти обследование в стационаре, а это уже не так безобидно. Советская психбольница начала восьмидесятых, где из человека, тем более диссидента, могли сделать овощ за пару недель. Это уже не тазепамчик, там могут и сульфозином «полечить».

А я как раз надумал жениться.

В апреле свадьба, а мне уже шлют повестки. Из психдиспансера дали направление на госпитализацию. Тянуть нельзя, но и накануне свадьбы ложиться в психбольницу никак нельзя. Дурдом, короче.

Седьмого нисана свадьба. Через неделю Песах. Сразу после Песаха иду, сопровождаемый молодой женой, сдаваться в психиатрическую клиническую больницу № 4 им. Ганнушкина (по прозвищу «гнездо ганнУшки»).

Приходим. В приемном отделении — вдоль стены — ряд стульев. Там сидит красивая женщина лет двадцати, у которой в результате тяжелых родов поехала крыша. Она зачем‑то разделась догола, сидит на стуле, раскачивается и громко причитает: «Ложечка, ложечка, ложечка… дедушка, дедушка, дедушка!» Моя жена на грани срыва, загораживает несчастную от меня. Я сижу на тех же стульях, жду своей очереди. Бред!

Потом меня четыре санитара ведут к железным дверям. Жена идет сзади (на секундочку, ей 19 лет, она студентка третьего курса КИСИ, очень домашняя девочка из очень интеллигентной семьи, в еврейскую жизнь окунулась полгода назад).

Санитары забирают все мои вещи, одежду, самым грубым образом срывают с меня талит катан . Один из них поворачивается к жене, подмигивает ей и говорит: «Не волнуйтесь — мы его вылечим…» И тут у нее сдают нервы. Она разворачивается и с плачем стремглав бежит на выход!

Добежав до первого телефона‑автомата, она звонит моему отцу и в истерике пересказывает ему все события, заканчивая: «И еще они сказали, что они его вылечат!» И дальше уже только ревет.

* * *

На следующее утро жена, успокоившись, приходит под окна моего корпуса (моя палата на первом этаже) и передает мне в окно банку с еще горячей гречневой кашей. Гречка — из ветеранского пайка моего папы, так просто в магазине не купишь. Каша с цибулей — по‑киевски, смак! Больничного‑то я ничего не ем. Кроме того — тфилин, сидур, Хумаш и несколько других книг. И начинается у меня нормальная жизнь шизофреника в законе. Вокруг — настоящие психи, наркоши всякие, солдаты, свихнувшиеся во время службы, симулянты и прочие «ярбухи фюр психоаналитик». Пока никакого сульфозина.

В отделении есть трудотерапия. Все пациенты сидят за столами и складывают из картонных заготовок коробочки для зефира. Помните, такие, по четыре зефиринки в коробке? А я — в законе. Сижу, как Доцент, верхом на своей койке, учу Тору.

Приходит заведующая отделением. Алкоголичка на высоких каблуках. Лицо оплывшее, голос хриплый. Останавливается в дверях моей палаты и грозно хрипит: — Больной, а вы почему не на работе?

Я ей показываю книгу «Хайей Одом» и говорю: «Вот моя работа!»

Она, не сказав ни слова, уходит. Через некоторое время появляется медсестра и сообщает, что меня вызывает завотделением. Ведет вдоль по коридору до двери кабинета. Захожу. Докторша смотрит на меня внимательно и говорит: — Вы что, религиозный? — Да. — И что, молитесь? — Разумеется. — И коробочки эти свои на лоб накладываете? — Тфилин? Конечно! — Слушайте, я прихожу в кабинет к восьми. Медсестру я проинструктирую. В семь часов она вас впускает в этот кабинет и запирает за вами дверь. Вы молитесь здесь, чтобы больные вас не видели. В семь сорок пять она вас выпускает. Надеюсь, мы договорились.

Жизнь непредсказуема!

* * *

Так проходят две недели. Беседы с врачами под мерное повторение мишнайот в уме. Утренняя молитва в кабинете заведующей отделением. Учеба на больничной койке. Банка каши, всунутая сквозь оконную решетку. А то, что психи лезут с вопросами о смысле жизни и об опасностях облучения гиперболоидом с крыши соседнего дома, и то, что сосед по койке ходит ночью под себя, — так это можно потерпеть!

В один прекрасный день в больницу приезжает профессор кафедры психиатрии и психосоматики Первого мединститута имени Сеченова с группой студентов. Профессор собирается продемонстрировать студентам, как надо грамотно интервьюировать пациента. И кто же, вы думаете, избран на роль модельного психа? Точно! Ваш покорный слуга!

Меня вводят в зал, где стоит стол, за которым сидит профессор, и расставлены амфитеатром стулья для нескольких десятков студентов. Доктор приглашает меня сесть рядом с его столом и представляется: — Профессор Рапопорт, Семен Исаакович, здравствуйте, больной.

— Здравствуйте, — говорю я, а про себя думаю: «Кол йисроэл еш лоем хейлек леойлом або, шенеемар веамех кулом цадиким…»

Первые несколько вопросов стандартны. И среди них вопрос об отягощенной наследственности. Не было ли в семье, среди близких и дальних родственников, среди предков случаев психических заболеваний? Нет, не было. Дальше по шаблону, как мишеберех.

Потом переходим на убеждения, idee fixe. И вдруг Семен Исаакович изрекает: — Понимаете ли вы, больной, что сам факт вашего нахождения здесь связан с вашей религиозностью?

Опа на! Аккорд Пятой симфонии. Мысленно прошу прощения у Бен‑Зома, что прервал его на полуслове, и подаюсь вперед. — Доктор, — говорю, — я неправильно ответил на один из ваших вопросов!

И тут сам профессор и все студенты тоже подаются вперед. Нарушен стереотип. Аутичный доселе пациент, который треть вопросов игнорировал, а на треть отвечал с задержкой, вдруг «волонтирует» информацию! — Вы спрашивали о родственниках и предках? Должен вам признаться, что все мои предки имели ту же самую проблему! — и, после паузы: — И ваши, профессор, тоже!

Сначала тихонько засмеялись студенты. Потом рот в улыбке развел профессор. А потом мне стало не до смеха: я увидел, как Рапопорт, подвинув к себе мою «историю болезни», перечеркнул на обложке диагноз «шизофрения»! Кранты!

Правда, затем, подумав, надписал сверху: «шизоидная психопатия». Yes! Диагноз 4Б. От армии все равно освобождает!

Месяц спустя врач районного психдиспансера, еврейка, отдавая мне на руки запечатанный пакет с документами для военкоматовской медкомиссии, сказала следующие слова: — Ну вот, вас признали психически ненормальным. Я вам от всего сердца желаю всю оставшуюся жизнь прожить в обществе, где такие, как я, считаются ненормальными…

Вот вам и «ярбух фюр психоаналитик»!

Майсы от Абраши

Sonetchka