О счастье ассимиляции

Телеведущий, снимающий документальные телефильмы о малоизвестных страницах российской истории, сделал первую картину, рассчитанную на кинопрокат.

«История русских евреев последних 150 лет — это их выход в русскую карьеру, культуру, язык — вообще в Россию и далее, в мир», — объясняет Парфенов, комментируя новый проект. Завершена лишь первая серия его «еврейской эпопеи», охватывающая период с момента появления евреев в Российской империи и до 1918 года.

Россия, Украина, Молдавия, Соединенные Штаты, Израиль — вот вполне ожидаемая география фильма. С Украины, понятно, началось. Ведущий стоит посреди могильных плит XV–XVI веков на еврейском кладбище в штетле Сатанов Хмельницкой области — бывшем, конечно, штетле, потому что евреев там давно нет. А синагога — восстановленная как памятник — есть. «Три аптеки, 70 лавок, оба винных магазина», — перечисляет автор все, что принадлежало здесь евреям. А потом случился погром.

Парфенов не ставит целью рассказать исчерпывающую историю евреев России, но главные темы присутствуют. Царские указы, процентные нормы, еврейские отцы русской культуры, банки и магазины, дело Бейлиса, Кишиневский погром — обо всем этом рассказано бодро и образно, с игровыми реконструкциями и анимацией, чтобы и занудой не выглядеть, и суть донести. И поскольку кинопленки во времена, с которых начинается отсчет, не существовало, автор сам оживляет процесс.

Парфенов не ставит целью рассказать исчерпывающую историю евреев России, но главные темы присутствуют. Царские указы, процентные нормы, еврейские отцы русской культуры, банки и магазины, дело Бейлиса, Кишиневский погром — обо всем этом рассказано бодро и образно, с игровыми реконструкциями и анимацией, чтобы и занудой не выглядеть, и суть донести. И поскольку кинопленки во времена, с которых начинается отсчет, не существовало, автор сам оживляет процесс.

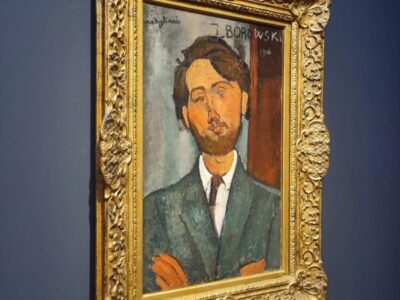

Точнее, это делает режиссер Сергей Нурмамед. Он оживляет рисунки, заставляет губы на картинах шевелиться, а Иду Рубинштейн — кружиться в танце, сойдя с серовского полотна. Александр I сам читает с портрета указ о еврейских фамилиях, а Столыпин с фотографии цитирует реплику 1906 года: «Евреи бросают бомбы? А вы знаете, в каких условиях живут они в Западном крае? Вы видели еврейскую бедноту? Если бы я жил в таких условиях, может быть, и я стал бы бросать…»

Но меньше всего этот фильм о бомбистах и о ненависти. «Я хотел сделать фильм о том, что нас объединяет!» — оправдывается автор. Говорит, что снимал об ассимиляции. О том, как Лазарь Вайсбейн стал Леонидом Утесовым, Исаак Левитан писал русские поля и леса. Стоя у морозовского особняка, из которого выселили Левитана, Парфенов напоминает, что писал художник в тот момент «Вечерний звон». И тут же романс звучит за кадром — Козловский поет, а в голову лезет бессмертное из Венички Ерофеева: «Мерзее этого голоса нет…» Одно к одному, ни секунды простоя. «Еврей Левитан был более русским художником, чем Шишкин», — восхищенно недоумевает Парфенов, не догадываясь, возможно, что Левитан был просто лучшим художником. Вовсе не русским. А пейзажистом стал ровно потому, что еврей.

Но в любом случае, первая серия сделана. Вторая монтируется — она захватит, по определению автора, период «небывалой юдофилии» (1918–1948), а третья — эпоху государственного антисемитизма, закончившуюся с развалом СССР. Даже не будем спорить о датировке — поспорим, когда посмотрим. Будет это, видимо, в декабре, и тогда же проект будет предложен Первому каналу. А пока первая серия вышла в кинопрокат.

Это и удивляет. Не потому что прокат документалистики невозможен — наоборот, это тренд последних лет. Просто до уровня прокатного кино «Русские евреи» недотягивают. Фильм снят как телепроект — простой набор сюжетов, без особой режиссерской концепции. В расчете на случайного зрителя, который, услышав знакомый голос, не сможет оторваться от экрана. Но в кино на фильм про евреев точно не пойдет.

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?