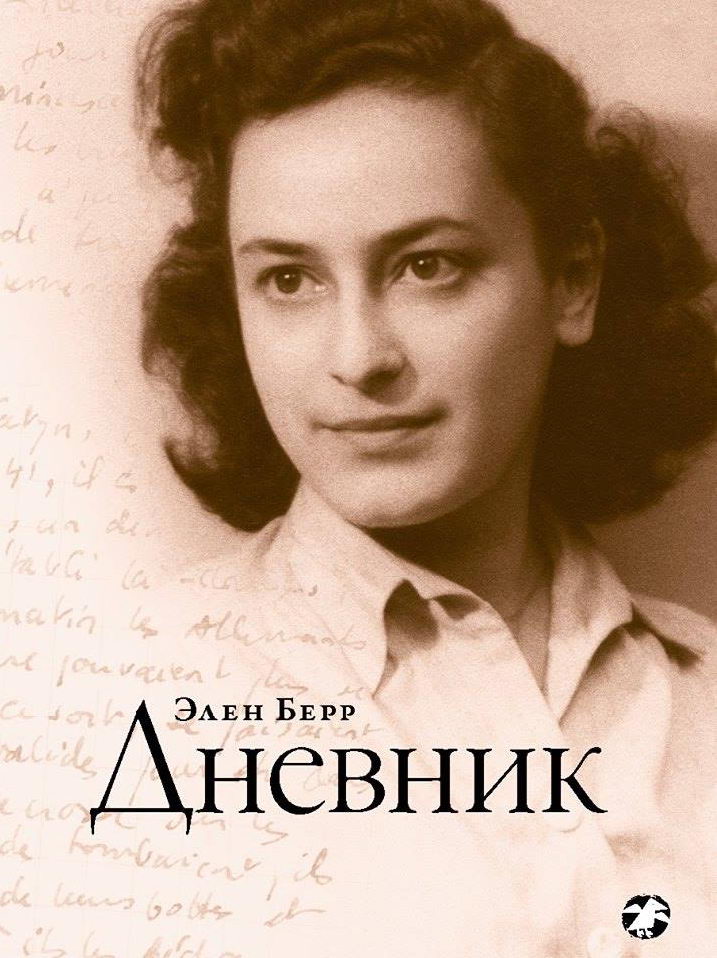

Европеянка нежная

ЭЛЕН БЕРР

Дневник. 1942—1944

Перевод с французского Н. Мавлевич. М.: Albus corvus, 2017. — 224 с.

Еще один дневник еврейской девушки, которую — вместе с ее семьей — накрыла страшная тень Холокоста?

Еще один? Но каждый такой человеческий документ уникален.

Элен Берр за двадцать, она старше Анны Франк (погибшей) и Маши Рольникайте (выжившей). Но дело не только в этом. Слишком бросается в глаза контраст между положением, в котором находятся девушки изначально.

Элен не скрывается в задней комнате, не голодает в тесных каморках гетто. Она гуляет по прекрасному Парижу, учится в университете, влюбляется, читает все подряд (от Джона Китса до Андре Жида, от «Братьев Карамазовых» до «Винни‑Пуха») пишет письмо Полю Валери и получает от него книгу с трогательной надписью (великому поэту 71 год, Элен 21; жить обоим осталось по три года). Она — изящная, живая, милая, чистая сердцем парижанка. В ее городе враги, немцы. И это, конечно, печально. И ей, ее родителям, братьям, сестрам угрожает опасность в первую очередь потому, что они евреи.

При этом она‑то не ощущает себя еврейкой. Она — человек французской культуры, «наш народ» для нее — французы, она возмущается теми, кто призывает «вернуться в гетто», она «терпеть не может все эти в той или иной степени сионистские движения, которые невольно подыгрывают немцам». Будь у нее возможность, она бы спряталась от своего еврейства в какой‑то космополитической европейской общности или просто ассимилировалась бы и противостояла нацизму как француженка, как гуманистка, как гражданка Европы…

Но нет, нет у нее такой возможности.

Элен надевает желтую звезду — в первый раз.

«…Поговорили <…> об отличительном знаке. Тогда я решительно не собиралась его носить. Считала, что это позор, знак покорности немецким законам.

Теперь же думаю иначе: мне кажется, не надевать звезду — предательство по отношению к тем, кто наденет.

Но уж если я ее надену, то должна всегда сохранять достоинство, быть элегантной — пусть все видят. На это нужно много мужества. Сейчас думаю — носить ее надо».

Ей все еще кажется — хочется верить! — что это личный выбор: подчиняться или не подчиняться. Но вот отец Элен пришпилил звезду, вместо того чтобы пришить ее, из практических соображений: чтобы можно было переносить ее с одной одежды на другую… И угодил за это в концлагерь. Нет, не в Освенцим. Пока всего лишь в Дранси. Для «европеянки нежной», девушки из благополучной буржуазной семьи и это, конечно, страшный шок.

«Первое, о чем я подумала, как только проснулась и увидела свет сквозь ставни: у папы сегодня не будет нормального завтрака, он не будет сидеть за столом, не съест свой ломтик поджаренного хлеба, не нальет себе кофе. И так стало от этого тяжело». А еще папа просит прислать средство от насекомых. Подумать только — от вшей! Он мучается скукой, проводит целые дни за игрой в шашки. Он оторван от семьи, от любимой работы… На целых несколько месяцев (потом фирме, где он служил, удается его выручить).

Это 1942 год, и парижанам еще кажется страшным это.

А уже проектируются и испытываются газовые камеры, уже идут колонны в Бабий Яр, уже шевелится земля над расстрельными рвами в «Остланде», но Элен пока не знает об этом, даже не может, скорее всего, вообразить подобное.

Между первой и второй частью дневника проходит девять месяцев. И вот на дворе 1943 год. И мы слышим совсем другой голос. Изменился и внешний мир, и сама Элен. Она работает в приюте для еврейских сирот, ее сестра участвует в Сопротивлении, ее любимый через Испанию пытается добраться до войск «Сражающейся Франции» (и доберется после многих приключений, и успеет повоевать). С Востока приходят ужасные вести, и им верят. Да и здесь, в Париже, начинают происходить вещи, не оставляющие места для иллюзий.

«Тринадцать человек — родители и дети, что они собираются делать с малышами? Если людей депортируют для работ, зачем нужны дети? Правда ли, что их отдают в немецкие приюты? У других работников, которых отсылают в Германию, жен и детей не берут. Чудовищная непостижимость, дикая нелепость всего этого терзает мозг. Хотя, скорее всего, тут не о чем размышлять, ведь немцы и не ищут логики и пользы. У них есть цель: истребить».

И в этой обстановке Элен, прежде просто милая девушка с литературными способностями, начинает ощущать долг, миссию: «Каждый день, каждый час творится все то же: одни люди страдают, а другие ничего не знают и даже не представляют себе этих страданий, даже не могут вообразить, какое страшное зло человек способен причинить другому человеку. И вот я берусь за этот тяжкий труд — рассказать».

О ком, о чем она успевает рассказать? В сущности, только о себе самой. Но и это оказывается важным. Мы видим, как проходит испытание на прочность та культура (прежде всего культура чувств), в которой Элен воспитана. Мы видим, как она перед лицом неизбежной депортации думает в первую очередь о других — о родителях, о беременной сестре. И если ее манера изъясняться отдает (на взгляд человека другой культуры) галльской экзальтацией и риторикой, за всем этим оказывается нечто глубокое и подлинное.

Ну а дальше… А дальше то, чего ожидают, происходит. 27 марта семью Берр депортируют. Родители Элен не дожили до конца года: мать погибла в газовой камере, отец умер во время операции флегмоны (скорее всего, убит врачом). Сама Элен насмерть забита охранницей за пять дней до освобождения лагеря. Благополучный мир оказывается во власти ничем не прикрытого ада, но ад не одерживает над ним победу. Хотя бы потому, что Элен, по свидетельству очевидцев, и в лагере оставалась самой собой.

«…В ней была некая нравственная красота, некое, скажем так, природное благородство… У нее хватало сил бороться с кошмаром, который ее окружал. Она берегла свою душу и души подруг — напевала свои любимые мелодии, чтобы отогнать уныние от себя и других узниц: Бранденбургские концерты и сонату для скрипки и фортепиано Сезара Франка».

Может быть, Надин Эфлер, которая была вместе с Элен в Аушвице, рассказывает то, чего от нее хотят услышать? Может быть, и так. Но как‑то отраднее верить именно в это…

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?