Продолжение. Начало

II. МОЯ ЖИЗНЬ

Раннее детство (Умань, годы 1915–1916)

Родилась я 4 мая 1911 года в старинном украинском городе Умани, бывшей Киевской губернии.

Вопреки всем литературным описаниям провинциальных городов, мне помнится чистый, светлый, оживленный город, прямые мощеные улицы, обсаженные белой акацией и обычным для тех мест «серебристым» тополем. Весной, когда цвела акация, воздух был особенно сильно наполнен сладким парфюмерным запахом, как будто где‑то пролили духи. Цветы акации опадали быстро и бело‑зелеными ворохами лежали по обочинам тротуаров. Из опавших цветов можно было делать пищики, крошечные свистульки, издававшие едва слышный звук. По улицам ездили извозчики на «дутиках», зимой сани и лошадь были покрыты цветной сеткой. На перекрестках стояли городовые в длинных черных шинелях, из‑под которых выглядывали сапоги, на боку висела тяжелая полицейская шашка.

Парк Софиевка, Умань. Открытка. Начало XX века

Я помню себя достаточно отчетливо лет с пяти: пухлая некрасивая девочка, к тому же непослушная и плакса, мама называла меня Бунцей, происхождение слова мне неизвестно. «Бунця, не капризничай», — строго говорила мама.

Мой братик, хорошенький и послушный мальчик, был моложе меня на полтора года. Мама рассказывала, что, когда он плакал, няня‑украинка говорила ему: «Не плачь, Юхимчик, зараз я тоби борща дам». Эти слова действовали безотказно.

В нашей детской, кроме кроваток, стоял стол, высокий детский стульчик, на котором никто из нас уже не сидел, два простых стула и шкаф. Такого количества игрушек, как у моих правнуков, у нас никогда не было. Резиновый мячик считался дорогой игрушкой. Кукол у меня не было, я их не любила. Научившись читать сама — не по букварю, а по кубикам с азбукой, я пристрастилась к чтению.

Окно детской выходило в узенький переулочек, и широкий подоконник стал моим излюбленным местом для чтения, зимой, когда все еще спали, я забиралась на подоконник и, завернувшись в старый бабушкин лисий салоп, читала до тех пор, пока меня не обнаруживали за шторой. Отец покупал мне много детских книг. Помню русские сказки, каждая сказка в отдельной книжке на плотной глянцевой бумаге, с картинками, напечатанная крупным шрифтом: «Аленький цветочек», «Царевна‑лягушка», «Гуси‑лебеди». Потом пошли сказки Андерсена и братьев Гримм. Я перечитывала их по многу раз.

В малой столовой, смежной с детской, в углу стояла этажерка, на верхних полках которой лежали словари, очевидно, отец ими не пользовался, а внизу — детские книжки. Нежно‑розовые обложки словарей привлекали мое внимание, ложась спать, я брала их в постель, рассматривала и клала под подушку, а когда засыпала, мама вытаскивала их и ставила на место.

Печь, обогревавшая малую столовую, топилась из детской. Присев на корточки, я любила смотреть, как весело и красиво горят дрова, превращаясь в огненно‑синие головешки. Я до сих пор люблю живой огонь в печи, я до сих пор перечитываю мои любимые книги по многу раз.

Наш быт

Наш двухэтажный каменный дом стоял на углу, где Киевскую улицу пересекал переулок, названия не помню. На другом углу высилось здание городской тюрьмы. Помню редкие толстые прутья решеток, бледные лица арестантов, в переулке всегда толпились женщины, махали руками и платками арестантам, которые отвечали им тем же. Близко подойти нельзя было, у стен ходил часовой с ружьем.

Напротив дома, на Киевской улице, была мелочная лавочка, где можно было купить мыло, керосин, сельтерскую воду, дешевые конфеты. Если открыть дверь, то звенел колокольчик и выходил хозяин, ведавший сам всеми торговыми делами, никаких продавцов и приказчиков у него не было.

Николаевская улица, Умань. Открытка. 1901

В доме были все удобства по тому времени: электричество (керосиновых ламп я уже не помню), водопровод, современного типа ванная и уборная, громадная по сравнению с теперешними, кухня с русской печью, плитой, водогрейным баком для ванной, помещение для прислуги и даже телефон — желтый деревянный ящик с черной ручкой, висевший в прихожей, которым редко пользовались. Само собой разумеется, были подвал для дров, погреб и чердак. Из комнаты, где была спальня родителей, стеклянная дверь вела на веранду. Зимой печи топили дровами, отчего в доме становилось особенно уютно.

Раза два в год, когда чистили выгребные ямы (городской канализации еще не было), «золотая рота» со своими бочками въезжала во двор, в комнатах жгли ароматическую бумагу и носили жаровни с древесным углем, посыпанным сахаром, все остальное время квартира была чисто убрана, отлично проветривалась. Мать не терпела беспорядка.

Прислуга — кухарки, няни, горничные — нанималась через конторы. Это были местные украинки — крепкие, красивые и очень чистоплотные. Кроме жалованья им на праздник полагались подарки. Прожив несколько лет в городе, набрав «полну скрыню» приданого, девушка возвращалась домой и была завидной невестой.

Прачка стирала белье в «балье» — круглом деревянном корыте с отверстием в днище, которое закрывалось деревянной затычкой, обмотанной тряпицей. Белье сушили на чердаке и в больших плетеных корзинах с одной ручкой приносили на кухню. Сначала белье «катали» при помощи качалки и рубеля, а потом гладили утюгом, нагреваемым древесным углем. В тридцатых годах в Москве такой утюг называли паровым в отличие от электрического. Качалка — деревянный валик побольше скалки, которой раскатывают тесто, рубель — треугольный деревянный каток с ручкой, на одной стороне которого находились гладко выструганные выступы. Такого способа я больше нигде не встречала.

Хлеб пекли дома. Каждую пятницу приходила старушка, которая пекла хлеб на неделю, при этом не были забыты бедные. Хлеб целую неделю лежал в обычном шкафу, не черствел, не терял вкуса.

Муку‑крупчатку покупали кулями. Кули стояли в кладовке, покрытые кисейкой, под которой иногда бегала мышка. «Мышка под вуалью», — говорила мама; тогда в кладовку пускали кошку.

Осенью, как полагается, готовились к зиме. Пилили, кололи, складывали в подвал дрова, солили огурцы, квасили капусту, варили варенье. Разумеется, родители непосредственного участия в заготовках не принимали, исключение делалось только для сливового повидла, которое варили при обязательном участии мамы.

Крупные серебристо‑синие сливы покупали ведрами, мыли, ставили на стол в кухне и вынимали косточки. Какое удовольствие мне доставляло это занятие! Мама приходила на кухню только для того, чтобы удостовериться, достаточно ли положено сахара, хорошо ли сварено, хорош ли цвет. Готовое повидло хранили в больших глиняных сосудах — макотрах, сверху закрытых пергаментной бумагой, которая обвязывалась шпагатиком. Когда зимой открывали макотру, то вкус и аромат содержимого передать невозможно!

Касательно медицинского обслуживания, выражаясь современным языком, могу сказать, что в каждой семье нашего уровня был свой домашний врач. Нашу семью пользовал старый опытный фельдшер по фамилии Сула. Я была уверена, что его зовут Фельдшерсула.

Главными лекарствами были касторка, чай с малиной, полоскание горла борной кислотой. От «нервов» лечили бромом и валерианой. Вероятно, в городе были платные лечебницы и городские больницы для бедных, но об этом я ничего сказать не могу. Рожали дома, приглашалась акушерка, а если нужно было, то и врач. Родильницу долго держали в постели, кормили куриным бульоном. Младенца пеленали, заворачивали в свивальник, иногда брали кормилицу. Мать наша кормила детей сама.

Умирали от разрыва сердца, от чахотки, воспаления легких, родильной горячки. Потом появилась инфлюэнца, в 1918 году я помню «испанку». Вообще, спектр болезней был не столь обширен, лекарства проще, но, как мне кажется, больных было меньше.

В заключение этой главы приведу несколько цифр, сохранившихся в памяти со слов матери.

В начале своей служебной деятельности отец получал 1200, а позднее — 1500 рублей в год. На Пасху и Рождество полагались наградные, за вечерние занятия во время составления годового отчета выплачивалось дополнительное вознаграждение. Иногда вечерами отец работал дома, давал частные уроки.

Судя по тому, как настойчиво протестовал отец против заработков матери, что, по его мнению, принижало его роль как главы семьи, надо думать, что мама зарабатывала не меньше, чем он. Определить доходные статьи бюджета, выражаясь казенным языком, не могу. Никаких разговоров о долгах, займах и другом не помню. Должно быть, родители «протягивали ножки по одежке».

Обратимся к расходным статьям бюджета, да простят мне читатели столь суконный язык. Квартирная плата составляла 600 рублей в год. Кухарка получала 12 рублей в месяц, не считая обязательных подарков.

«Око» яиц на базаре стоило 3,5 копейки. («Око» — старинная украинская мера — 99 штук.) Фунт говядины — 4 копейки. Кухарке на закупку провизии в лавках и на базаре давали 2 рубля. На эти деньги она приносила полную корзину, за ней шел дворник и нес овощи и фрукты.

Деликатесы обычно покупал отец, заходя по пути со службы домой в гастрономические магазины. Ветчина, сыр, дунайские сельди, маслины, до которых мать была большая охотница, были завернуты в красивые пакетики и завязаны ленточкой.

Конфет, шоколада и других сладостей детям давали мало, опасаясь порчи зубов и золотухи.

Дворник, подходивший поздравить с праздником, кроме угощения получал рубль на чай.

Пара хорошей обуви стоила 6–10 рублей. На одежду родители тратили много, в пределах своих возможностей.

Драгоценностей у матери не было, но дорогая каракулевая шуба, модные золотые дамские часики, кольца я помню.

Ездили ли они на курорты? Помню, один раз мама ездила, а мы оставались с отцом и Юлией, младшей сестрой отца.

Один раз мы ездили с мамой в Киев, в гости к Регине. Помню малинового бархата диваны в купе, удары колокола, голос служителя, возвещающего об отправлении поезда.

Братик спрашивал у мамы: «Мамочка, почему всегда кричат “станция Остановка”, а когда же будет станция Ездовка?»

- Парк Софиевка, Умань. Открытка. Начало XX века

- Николаевская улица, Умань. Открытка. 1901

- Воскресный базар в Малороссии (Умань). Открытка. Начало XX века

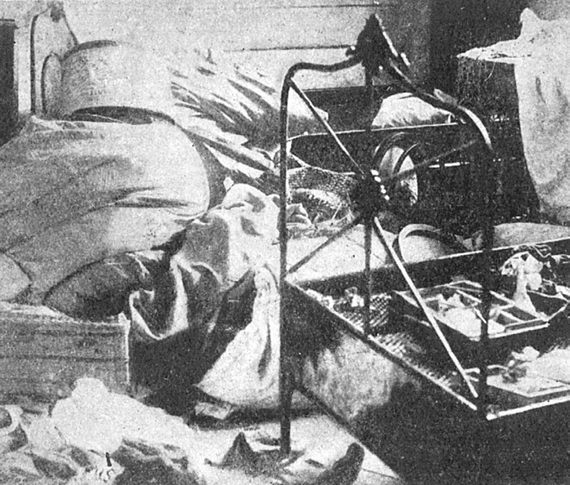

- Фото из книги «Еврейские погромы, 1918–1921 годы». М.: «Акц. Общество “Школа и книга”», 1926

Как мы жили

После общего завтрака в малой столовой, небольшой проходной комнате, откуда можно было пройти в большую столовую и в детскую, отец уходил на службу, у матери начинался прием больных.

В кабинете стояло тяжелое зубоврачебное кресло, шкафчики с лекарствами и инструментами, большой мраморный умывальник и бормашина, которую мама крутила ногой, наподобие ножной швейной машинки. Эта бормашина пережила царя Николая II, Керенского, Ленина, Сталина, Гитлера, просуществовала до 1954 года, исправно кормила не только детей, но и внуков нашей матери. В кабинет можно было пройти из прихожей, а вторая боковая дверь вела в большую столовую, в обычные дни служившую приемной, где ждали пациенты. Обстановка роскошью не отличалась: большой дубовый буфет, обеденный стол и стулья, в углу маленький столик и несколько венских стульев, в простенке между окнами трюмо, на окне клетка с канарейкой. Бедную канарейку съела кошка, оставив лишь несколько желтых перышек. В этой комнате принимали гостей, накрывали стол, когда кто‑нибудь был приглашен к обеду. Во время приема подходить к дверям кабинета и выходить в большую столовую детям строжайше запрещалось. Такой же запрет существовал и в отношении кухни, где было столько интересного! Но стоило мне высунуть нос на кухню, как кухарка немедленно выпроваживала меня.

Нянек в ту пору у нас уже не было, обязанности бонны исполняла Юлия, младшая сестра отца, только что окончившая гимназию в Киеве, собиравшаяся поступить на педагогические курсы и стать «фребеличкой».

После завтрака нас одевали и выпускали гулять. В большом дворе с хозяйственными постройками был выгорожен просторный палисадник с дорожками, клумбами, беседкой, обросшей диким виноградом, и крокетной площадкой. Крокет был старый, ничейный, с облезлыми щербатыми шарами и молотками, но ребята постарше гоняли шары с азартом заправских игроков. Мерялись, перехватывая рукой ручку молотка: чья рука сверху, тому первому ходить. Остальная малышня развлекалась, как говорится, кто во что горазд. Прыгали в «классики», играли в «цурку‑палку» (в Ростове эта игра называлась «чилика»), гоняли в ловитки, в прятки. Прятаться было интересней, чем искать, поэтому считались:

Обер, бобер, зубер, за.

Обер, бобер, кур.

Кто «выходил», тот прятался, кто оставался — искал.

В палисаднике, если позволительно так выразиться, гуляли представители всех слоев общества: дети жильцов из всех четырех квартир дома, дети дворника и прислуги, дети еврея‑сапожника, жившего в подвале. Каких‑либо эксцессов на национальной почве не помню совершенно. Обычные ребячьи драки и ссоры быстро кончались миром.

В полдень нас забирали домой, мыли, кормили и укладывали спать. Перед обедом Юлия занималась с нами немецким. Учились мы не по книжке, а по большим ярко раскрашенным картинам, изображавшим спальню, столовую, детскую, где были нарисованы члены семьи, каждый занимался каким‑нибудь делом. «Что мы видим на этой картине?» — спрашивала по‑немецки Юлия, касаясь указкой какого‑нибудь предмета или персонажа. Нужно было назвать по‑немецки предмет или лицо и действие. Такой метод обучения языку маленьких детей очень эффективен, но сейчас утрачен совершенно.

В четыре часа приходил со службы отец, и мы садились обедать. Стол был накрыт скатертью, суп подавали в супнице, второе на блюде, и мать раскладывала по тарелкам. Детей учили, как вести себя за столом: сидеть прямо, не болтать ногами под столом, есть прилично, не пачкать скатерть, не оставлять хлебных корок.

— Может быть, когда‑нибудь будете эти корочки подбирать, — говорил отец, и он оказался прав.

Ничто так не сплачивает семью, как семейная трапеза.

После обеда отец отдыхал, потом играл с нами или читал нам.

Часто нас приглашали наши друзья и соседи Журавские, жившие на втором этаже. В семье не было маленьких детей, не было еще и внуков, старшая дочь Боба только собиралась замуж.

Сам Журавский, крепкий седоусый человек лет пятидесяти, очень любил играть с нами в «Черного Петю». Эта нехитрая игра состояла из тридцати одной карты, наподобие игральных: пятнадцать пар в национальных костюмах, тридцать первая карта — трубочист, со всеми атрибутами своей профессии. Когда «Черный Петя» попадал к моему братику, малыш пугался и горько плакал. Журавский смеялся от души.

Иногда нас водили в кондитерскую и угощали пирожным. Помню кондитерскую грека Диаманди, где торговал сам хозяин, толстенький человек с черными усами, в белом фартуке и высоком белоснежном колпаке. Пирожные лежали в стеклянных витринах, пахло необыкновенно вкусно. Разрешалось выбирать только одно пирожное.

В центре города была еще одна кондитерская, польская, где продавщицами были барышни в кокетливых чепчиках и белых фартучках. Городская булочка называлась «франзолька».

Жизнь в детской текла безмятежно, прерываемая изредка такими неприятностями, как ложка касторки или простуда, отчего не пускали гулять.

Наша семья принадлежала к числу семей среднего достатка. У нас не было собственного дома, счета в банке.

Такие семьи, как наша, книгами из городской библиотеки не пользовались. Для семейного чтения выписывали журнал «Нива», приложениями к которому были многотомные собрания сочинений русских классиков. Для детей получали «Задушевное слово» или «Светлячок». Отец читал газету «Киевская мысль», но не выписывал, а покупал каждый день у газетчика.

Широко было распространено чтение вслух, маленькие домашние концерты. Играли любительские драматические кружки — русский, украинский, еврейский. Из среды любителей вышли многие известные русские артисты.

В городе существовал «Иллюзион» — немое кино. Один раз отец привел нас туда. Мы сидели в креслах, ноги до полу не доставали, на зеленоватом светящемся экране двигалось изображение реки, леса. Картина была «видовая». Демонстрировались ли картины с участием Веры Холодной, Можухина, Полонского, не знаю.

Шумных сборищ с большим количеством спиртного, по крайней мере, у нас в доме я не наблюдала. Думаю, что такого не было ни у кого. Мать рассказывала, что, возвращаясь домой вечером, отец говорил: «Пойдем, проверим наше богатство». Он шел в детскую и смотрел на спящих детей.

Чем занимались женщины? Каковы были их интересы и занятия, когда мужья уходили на службу? Вставали поздно, днем, нарядно одетые, гуляли по главной улице, ждали мужей к обеду, ездили в магазины, к портнихе. «До обеда я не мама», — говорила наша мама, надевая белый халат. По ее рассказам, петь в оперетте и торговать в кондитерской считалось очень неприличным.

Женщины могли быть модистками, делавшими модные дамские шляпки, портнихами, шившими дамские туалеты, могли быть мастерицами или владелицами модных магазинов или салонов, белошвейками, которые шили белье. В гастрономических и хозяйственных (москательных) магазинах торговали только мужчины. Кельнерами в кафе, официантами в ресторанах, мужскими портными были только мужчины.

Как жила прислуга? В большинстве своем грамотных среди прислуги было мало. Деньги считать умели, но не больше.

Летом, теплыми темными вечерами, когда на перекрестке горел одинокий фонарь, на нашем парадном крыльце собиралось нечто вроде женского клуба. Приходили кухарки, справившие свои дневные дела, няни, уложившие детей спать, приходила дворничка, сапожничка, приходили барышни Мостовые, жившие на втором этаже. Какой грамматикой пользовались женщины, не знаю, но жена дворника была дворничка, сапожника — сапожничка, наша мама была Берковичка, а соседка — Вольфсониха.

Разумеется, нас туда не пускали, но, если выглянуть из открытого окна большой столовой, то было видно, как смеялись и болтали женщины, как лузгали семечки, хотя крыльцо было всегда чистым, никаких следов вечернего сборища на нем не оставалось. Зимой в теплых кухнях гадали на картах, судачили.

По воскресеньям, утром, прислуга ходила в «церкву», на Пасху святила куличики и давала нам с братиком «крашенки». Помню кухаркину кровать с толстым лоскутным одеялом и множеством подушек в ситцевых наволочках, в изголовье висел образок.

В погребе, где было темно, сыро и холодно, куда ходили со свечкой, стояли только кадушки с огурцами, капустой, арбузами. Погреб всегда волновал мое воображение, представлялся мне чем‑то вроде пещеры Али‑Бабы.

К вечернему чаю и ужину детей в столовую не приводили. Мы ели в детской, перед сном пили молоко.

Детство сохранилось в памяти как нечто светлое, теплое, спокойное. У моих детей таких воспоминаний, к сожалению, не было.

Смутное время (Умань, годы 1917–1919)

Как начиналась первая мировая война, я не помню, но зато как и чем она кончилась, мне суждено было запомнить на всю жизнь.

Разумеется, взрослые обсуждали события, происходящие на театре военных действий, может быть, жаловались на дороговизну, но в быту война никак не ощущалась. Мы спокойно спали, как всегда, хорошо ели, никаких разговоров о провизии никогда я не слышала.

Мама участвовала в благотворительных вечерах в пользу раненых, по улицам ходили гимназистки и гимназисты с жестяными кружками‑копилками. Если бросить монетку в прорезь кружки, то хорошенькая гимназистка прикалывала булавочкой бумажный квадратик с изображением белой ромашки.

Автомобиля, а тем более аэроплана я не помню.

Впрочем, война коснулась и нас. Отец был освобожден от военной службы, но Макс, младший брат отца, в 1916 году был призван армию и отправлен на фронт, о нем беспокоились, ждали писем, собирали посылки.

О политике при детях не говорили, хотя мы были малы и все равно ничего не понимали. Громко говорить о царе, царице, Распутине было небезопасно.

Февраль семнадцатого взбудоражил тихую жизнь нашего города и, разумеется, нашей семьи. От нас внезапно ушла наша кухарка, жившая в нашей семье много лет, решившая, что в столь опасное время лучше быть среди своих в деревне. Новая кухарка всем нам очень не понравилась, но делать было нечего. Через город шли воинские части и дамы прикалывали красные бантики к шинелям солдат. Мама пела:

Оркестр играет,

Дуня шагает,

И с красным бантом

К манифестантам

Она спешит!

Чу! Играют «Марсельезу»,

А ей приятно до зарезу,

Дуня, Груня, Вера —

Ре‑во‑лю‑цьо‑не‑ры,

К ним теперь не подходи!

Однако настроение было тревожным. В разговорах взрослых появились новые непонятные слова: «Дума», «Учредилка», «Учредительное собрание», «царя свергли». Что значит «свергли»? Мне представлялось, что бедный и голодный царь сидит в детской, я его жалею, даю ему хлеба и говорю: «Кушайте, пожалуйста, господин царь».

В ноябре семнадцатого жизнь круто пошла под гору. Предчувствие, тяжелое и зловещее, нависло над головами людей.

Наступивший восемнадцатый год ничего хорошего не сулил. Погасло электричество, исчезли городовые, в городе начались грабежи, закрылись магазины и лавочки, отец беспокоился о том, чтобы поставить в кладовку лишний куль муки.

Весной восемнадцатого пришло известие, что в Антоновке погибли две сестры деда Хава и Рива. Мама и дедушка добрались до Антоновки. Соседи рассказали, что женщин отвели в лес и там зарубили топорами. Где они похоронены — неизвестно, дом был разграблен. Обе женщины родились и безвыездно прожили всю жизнь в Антоновке.

С той поры началось самое страшное преступление против рода людского — Гражданская война. Сын поднял руку на отца, брат на брата. На Украине появились батьки Махно и Петлюра, «белые», «красные», «зеленые», «атаманы», «атаманши» — беспощадные и жестокие, изуверы, грабители, убийцы, едва ли отдававшие себе отчет в том, кого и за что они убивают и за что гибнут сами.

Осенью и зимой восемнадцатого город жил в атмосфере постоянного страха. Участились артиллерийские обстрелы, город непрерывно переходил из рук в руки. При перемене власти захлопывались ставни, пустели улицы. Ошибка в обращении — «пан», «товарищ», «добродий» — стоила жизни.

Как только темнело, запиралась на замок и закладывалась железной перекладиной дверь в парадное. Мы собирались у Журавских, на втором этаже, в маленькой комнате, окна которой выходили в переулок, керосиновую лампу ставили на пол. Считалось, что так безопасней. Утром мы уходили домой.

В мае девятнадцатого года красные заняли Умань, но ненадолго. Девятнадцатого мая, покидая город, красные предложили отцу уйти с войсками. Отец отказался. Куда было уходить: жена, трое маленьких детей, младшему месяц от роду, старик тесть.

В город вступили части петлюровских атаманов Григорьева и Клименко. Я стояла у окна в большой столовой и видела, как по Киевский улице от окраины к центру шла толпа, вооруженная топорами, вилами, оглоблями, винтовки были лишь у немногих, это были так называемые «повстанцы». В первом ряду сбоку шагала босоногая горбунья с птичьим лицом. Если бы я умела рисовать, я и теперь могла нарисовать ее длинные руки, взлохмаченные волосы, синюю юбку.

Утром мы были ограблены. Вошел солдат с винтовкой, в гимнастерке без погон, русский, не украинец. Он снял с рук отца и матери обручальные кольца, прошелся по комнатам, взял какое‑то пальто и ушел.

Через час пришел мамин пациент, полковник царской армии Середницкий, имени не помню, сказал, что в городе начались грабежи и убийства, и предложил уйти к нему. Отец наотрез отказался. Он сказал, что у него с соседями составилась отличная «пулька», они запрутся и никого не пустят. Он уговорил мать забрать детей и уйти. Дедушка, не пожелавший оставить зятя, остался вместе с ним. Больше мы их не видели.

Мать покрылась платком по‑деревенски, взяла узелок с пеленками, и мы ушли. Улицы были пустынны. Регулярные части еще не вошли в город. Благополучно добравшись до квартиры Середницких, мы застали там несколько еврейских семей с детьми. Обливаясь слезами и крестясь, жена Середницкого сняла со стены икону и поставила на окно. Когда мы шли к Середницким, я заметила в окнах некоторых домов иконы.

Нас накормили и вечером уложили спать. В городе была оружейная стрельба.

Рано утром я проснулась от истошных воплей матери. Она не плакала, а именно вопила не своим голосом. Пришла наша новая кухарка, привела с собой с десяток мужиков, которых Середницкий прогнал, и рассказала, что дом подвергся нападению повстанцев, отец и дед убиты, квартира разграблена. Больше мы ее не видели. Позднее мать говорила, что это кухарка привела и пустила в дом повстанцев. Резня продолжалась двое суток. Число жертв было очень велико, погибло много детей. Через несколько дней петлюровцы были выбиты из города, эти дни мы провели у Середницких, а когда все стихло, пошли домой.

Фото из книги «Еврейские погромы, 1918–1921 годы». М.: «Акц. Общество “Школа и книга”», 1926

Все, что можно было унести, было разграблено. Окна выбиты, двери порублены топорами так же, как и мебель, квартира загажена. В кухне у порога застыла лужа крови. В кабинете матери зубоврачебные инструменты разбросаны по полу, видно, никому не понадобились. Уцелели тяжелое зубоврачебное кресло и бормашина, стоявшая на своей одной ноге у кресла, как часовой. Случайно сохранилась мамина каракулевая шубка и золотые часики, лежавшие в кармане. Эти вещи были спрятаны в раздвижном столе в большой столовой. Тяжелый дубовый стол унести было невозможно, раздвинуть стол никто не догадался, только порубили топором столешницу. Пол был покрыт бумагами из письменного стола отца. Возвращаться было некуда.

На первом этаже, в квартире напротив нашей, была убита целая семья Гандельсман — отец, мать и восемнадцатилетний сын. Квартира была сожжена.

Мы поднялись наверх к Журавским. Нам открыла дверь сама Журавская. Старуха! Вчера еще крепкая пятидесятилетняя женщина выглядела дряхлой старухой. У Журавских погибли два младших сына и старшая дочь Боба, беременная на девятом месяце, пытавшаяся прикрыть мужа. Ее муж Кушнир лежал с забинтованной головой, о гибели жены ему не говорили.

Неожиданно в памяти возникло совсем недавнее воспоминание, осенние еврейские праздники. Веселые праздники, веселая свадьба Бобы Журавской! Поют, танцуют. Танцует наша мама, большая любительница потанцевать! Сама Боба, счастливая и нарядная, сидит за столиком, на котором разложены богатые подарки родни ее молодого мужа.

Теперь мы сидели в пустой комнате, мусор был убран, разбитая мебель кое‑как расставлена, выбиты окна, порублены двери. Журавская и мама плакали, братик и я жались к маме, на коленях у которой лежал наш младший братик, завернутый в чужое тряпье. На нас тоже чужая одежда, обувь не по размеру, за одну ночь мы стали сиротами, нищими бездомными.

Месяца полтора мы прожили у знакомых, переходя из квартиры в квартиру. В Умани не было ни жилья, ни работы, положение в городе было неустойчивое. Нужно было думать, как жить дальше, имея на руках троих детей, мал мала меньше. Тогда мама решила перебраться к сестре отца Регине в Киев.

Начиная с мая 1919 года, когда мне исполнилось восемь лет, моя обыкновенная человеческая жизнь окончилась. Началась другая жизнь, растянувшаяся более чем на полвека: нечеловеческая, в коммуналках и общежитиях, в нетопленых домах, спанье на полу, на стульях, на топчанах, полуголодное и временами просто голодное существование, постоянное безденежье, отсутствие необходимого белья, одежды и обуви. Я не принимаю в расчет собственные беды, болезни и потери близких людей. Возвращение к человеческой жизни я отношу к 1971 году, когда я и мой второй муж обрели возможность иметь каждый собственную отдельную кровать. Тогда мне исполнилось шестьдесят лет.

Археологическая сенсация на Тамани: древнейшая синагога на территории России

Дом Ребе. Суд и освобождение