На холме

Не следует полагать, что Рувим Гительсон всегда, то есть и в своей доизраильской жизни, был садовником. Нет, садовником он не был, а работал мастером по ремонту стиральных машин и именовался Романом, Ромой. Рома Гительсон. Чем плохо?

Рома ходил по домам, по вызову, и чинил стиральные машины. Так он прожил до пятидесяти почти что лет, а потом сел в самолет и уехал в Израиль на ПМЖ. Репатриации на историческую родину предшествовал ряд событий, которые стоит здесь упомянуть.

Надо сказать, что за мутные десятилетия ХХ века судьба русских евреев сложилась куда как неоднозначно. Те из них, что всерьез столкнулись с большевиками и остались в живых, еще больше объевреились и заняли радикальные националистические позиции, другая часть, попробовав ногой воду, бросилась в волну ассимиляции, и многие из них даже выкрестились, а третьи продолжали жить как живется, после крушения Советской власти всецело сосредоточившись на ловле денег в темной воде.

К этим третьим и принадлежал Рома Гительсон.

Начать с того, что в своей работе он придерживался строгого одиночества: его вызывали, он и шел. Можно было, конечно, связать свою рабочую карьеру с какой‑нибудь артелью или ремонтной бригадой, и это до известной степени расширило бы поле деятельности и охват заказов; следовательно, поползли бы вверх и заработки. Против последнего Рома Гительсон отнюдь не возражал, но в одиночку, с отвертками и ключами в чемоданчике, он действовал в полном отрыве от фискальных и проверяющих органов, налоги не признавал ни под каким соусом и был неуловим — до поры, во всяком случае, до времени.

Так сложилось, что и в личной жизни, в персональном мире оказался он одиночкой, как пень в пустыне. Была у него когда‑то жена, как у всех людей, но она, дело житейское, ушла от него, и следы ее затерялись. Причина разрыва осталась для Ромы неясна, да он и не докапывался: может, влюбилась в кого или просто все обрыдло. Жизнь пары текла неровно: женщина с утра до вечера, при всяком подходящем случае и вовсе без него, читала с выражением стихи слепого, как Гомер, поэта Эдуарда Асадова, и такая культурная программа доводила Романа просто до белого каления. А кто бы остался нечувствителен к таким испытаниям? Уже через полгода брака Рома пришел к выводу, что сделал ошибочный выбор, и любовное дело поехало с семейной кручи на тормозах, на пятой точке. Бесповоротно вышедшего из моды Асадова ли тут винить или же невыносимую супругу — кто его знает… Так или иначе, после бесследного развода Рома не спешил обзаводиться новой семьей, а коротал время ночной жизни с недолгими попутчицами, не имевшими склонности ни к поэзии, ни к прозе.

Итак, Роман жил один как перст. Детьми он по счастливой случайности не оброс, а родители, у которых Рома был единственным отпрыском, вот уже полтора десятка лет как, в результате несчастного случая на воде, залегли в челябинскую землю; без присмотра их могилы заросли буйными кладбищенскими травами. А без присмотра потому, что к часу трагической прогулки родителей по реке Миасс на речном трамвайчике Роман Гительсон давно уже проживал под Москвой, в пригородном Реутове, куда и вернулся незамедлительно после похорон. А родители остались лежать.

У всякого человека на белом свете есть хобби, даже если он об этом и не догадывается. И это вовсе не только собирание марок, ресторанных меню или миниатюрных бутылочек с бодрящими напитками. Хобби — это влечение духа, переходящее в страсть — вот что такое хобби.

Зачем далеко за примерами ходить? Русские люди, включая сюда и евреев, через одного увлечены захватывающей выпивкой, переходящей в бодрый загул, а то и в затяжной, как парашютный прыжок из стратосферы, запой — и ведь это, положа руку на сердце, хрустальной воды хобби, а никакой не алкоголизм. Рома Гительсон как раз тягой к загулам не отличался и в запои не уходил; он был порядочный человек. А пример буйных мастеровых коллег, тесно расположенных к нему и справа и слева, на него не действовал: в компании для соблюдения приятельства он принимал на грудь граненый стакан сорокаградусной — и точка. А коллеги, конечно, с увлечением продолжали начатое.

Ромой безраздельно владело совсем иное увлечение. Где‑то он услышал о существовании космических черных дыр, через которые любому человеку можно пробраться в другое измерение и познать там полное счастье яблочной нежной душой. Эта потрясающая новость всецело его захватила, он отправился в планетарий слушать лекцию, разведал там, каким образом можно расширить свои познания в области черных дыр. Следующим этапом стал поиск научно‑популярных журналов и брошюр на эту тему. В скором времени неприятное слово «червоточина» зазвучало для него, как райская музыка: через эту червоточину можно было, как и сквозь черную дыру, пробиться к неведомому счастью. На стене пригородной халупы хрущевской постройки, где проживал Рома, появился портрет героя его благородного увлечения — вырезанная из журнала фотография Стивена Хокинга в его электронной тележке. Необыкновенный вид ученого человека вгонял в оторопь нечастых гостей Ромы в его халупе: они такого еще не видели никогда.

Интерес Романа Гительсона к черным дырам и червоточинам постепенно перетек в страсть; строго говоря, другие интересные вещи его больше не трогали. Все так или иначе связанное с космической областью и переходом в другое, счастливое измерение — газетные вырезки, картинки и фотографии, увлекательные истории о межзвездных путешествиях — он тащил в свою однокомнатную берлогу с портретом Хокинга на стене. И это было настоящее хобби, не то что собирать спичечные этикетки или пить водку до полного одурения.

Свои интересные знания, приобретенные не без труда, он не держал под замком, а, напротив, делился ими с подходящими собеседниками — по месту жительства или же починяя, прибыв по вызову, стиральную машину. Окрыленные надеждой с появлением на пороге мастера, заказчики слушали космического Романа невнимательно, они желали поскорей вернуть стиральный агрегат в строй и распрощаться с посторонним человеком в своей квартире; даже его сообщение о путешествии на летающей тарелке к иным мирам они пропустили бы мимо ушей.

Соседи по дому и по двору к рассказам Ромы Гительсона такого наплевательского отношения не демонстрировали: они активно участвовали в дискуссии, а то и затевали ожесточенный спор, обходившийся, правда, без рукоприкладства. Не видя в небесах, сколько ни пялься, никаких черных дыр, не говоря уже о червоточинах, соседи рьяно отрицали само их существование. В Романе Гительсоне из восьмой квартиры они дружно видели свихнувшегося человека. То были простые милые люди, для них что собиратель конфетных оберток, что наблюдатель за несуществующими дырами представлялись одинаково съехавшими с катушек. Но мы‑то знаем, что это не так…

Роман не сердился на этих непонятливых и ограниченных людей: они жили в другом, унылом мире. Сбросив семейные узы, он больше не переводил время на пустые споры с подручной женщиной, на все его замечания отвечавшей стихами поэта Эдуарда Асадова, а, сидя по вечерам за своим холостяцким столом, с фабричной котлетой на вилке, мечтательно раздумывал над тем, как выглядит жизнь по ту сторону небесной червоточины. Он не исключал, что ему дано будет познакомиться с предметом своих мечтаний: сокровенная мечта представлялась Роману Гительсону не зыбкой, как желе, а твердой и нацеленной, и лишь вопрос телепортации не поддавался покамест разрешению. Но этот вопрос был чисто техническим, а Рома, человек отвертки и шурупа, крепко рассчитывал на безграничные возможности технической мысли.

Тут, понятно, не только соседи по двору вправе задаться вопросом: а все ли в порядке в голове у Ромы Гительсона из восьмой квартиры? Могу заверить всех обеспокоенных: Роман со всеми своими дырами и порталами был не дурей нас. Несметные толпы прямоходящих мечтают найти драгоценный клад, другие ждут не дождутся, когда же мешок с деньгами свалится им на голову с неба — хоть из черной дыры, хоть откуда — и сразу решит все их финансовые проблемы. О богатстве, приносящем счастье, довольно‑таки необоснованно мечтает человечество, и никто почему‑то не считает всех без разбора людей‑человеков сумасшедшими. А Рома Гительсон напрямую, без кладов и набитых деньгами мешков, мечтал о счастье, подобном райскому… Вот и судите, кто тут сумасшедший, а кто не очень. В конце концов, Владимир Маяковский, незаурядный человек, не зря утверждал, что «все мы немножко лошади». И это еще в лучшем случае.

Итак, мастеровой человек Рома не сердился и не злился. Единственное, пожалуй, что его царапало — так это усиливающееся, по мерному ходу дней и месяцев, чувство досады: мир был наполнен до краев непониманием, и это надоедало. Раньше, вспоминал Рома, такого с ним не случалось: ну, не понимают люди, что такое неземное счастье, — и хрен с ними! Но вдруг эта всеобщая глухота стала надоедать; как видно, припекло.

Чтобы избавиться от этого вяжущего чувства, Роман решил сменить хоть ненадолго привычную до колик обстановку, купил туристскую путевку в турецкую Анталью, где «все включено», и впервые в жизни покинул пределы отечества. Групповое веселье на берегу моря не захватило его и не увлекло. Делиться своими соображениями по поводу проникновения в червоточину тут было решительно не с кем: подвыпившие отдыхающие вообще не поняли бы, о чем идет речь. И все же отыскался один, какой‑то Шмулик, с которым можно было поговорить по душам, лежа на морском песке. Этот Шмулик, родом из Винницы, вот уже двенадцать лет жил в Тель‑Авиве, работал там кассиром в банке и зарабатывал неплохо: оклад плюс премиальные. Про Стивена Хокинга он что‑то слышал, а существование черных дыр охотно допускал. «У нас в Израиле и не до такого докопались!» — с энтузиазмом уверял Шмулик своего подмосковного собеседника. Узнав, что Рома никогда не был на исторической родине, Шмулик сильно удивился.

— Все были, а ты не был! — укорил он Романа Гительсона. — Ты еврей или нет?

— Ну, еврей, — согласился Рома.

— Что ж тогда не едешь, хоть посмотреть? — напирал Шмулик. — Я тебе телефон оставлю, как приедешь — сразу звони!

— Подумать надо… — промямлил Роман. — И война…

— В армию тебя уже не возьмут, — продолжал заколачивать аргументы Шмулик. — Чего тут бояться‑то?

Вечером, выпив за ужином дармового вина, Рома Гительсон призадумался над тем, а почему это, собственно говоря, до сих пор он не был в Израиле. Вон и Шмулик этот говорит: «Все были, а ты нет». Ну почему?

Ломая голову над этим, казалось бы, простым вопросом, Рома так и не смог подыскать к нему столь же несложный ответ и отправился спать в смятенном состоянии. «Почему?» Действительно — почему? Этот израильский Шмулик наверняка догадывается, а ему, Роме, ничего путного в голову не может прийти.

Ну, во‑первых, он об Израиле никогда не думал. Когда чего‑то хочешь, то думаешь об этом: представляешь и так, и эдак — с разных сторон. А если исключить все, о чем не думаешь, рассуждал Роман, и живешь автоматически, то тут‑то и должно остаться то, чего хочешь. О стиральных машинах он не думает, о расширении жилплощади — не думает, о победе справедливости даже не задумывается. И о евреях он никогда толком не думал, хотя и слышал много раз, что в еврейской стране круглый год стоит курортная погода и финики растут прямо на улицах. Растут — ну и пусть себе растут. На здоровье…

Нельзя сказать, что Израиль с его финиками приходился Роману Гительсону совсем чужим, как, например, Антарктида или Верхняя Вольта. Нет, это не так. Израиль по‑своему, допотопным загадочным гулом, привлекал Рому, но в то же время и отталкивал его, отпугивал — и вовсе не тем, что арабы режут там людей среди бела дня. Он смутно опасался стать в Израиле полноценным евреем. Как все вокруг, он предпочитал оставаться Ромой Гительсоном из сорного московского пригорода, своим среди своих, сохранять относительную независимость суждений и посвящать себя полностью и целиком поискам черной дыры, за которой открывается счастье.

Проснувшись утром в турецкой гостиничной кровати и рассеянно глядя через окошко на море, Роман старательно подгребал к себе поближе чешуйки воспоминаний, отслоившихся от еврейского ствола; их и летучей горстки не набиралось. Два раза обозвали жидом на улице, тетя Соня из Челябинска отчалила с семьей в Израиль лет двадцать назад, и связь с нею после гибели родителей прервалась: она, вроде, съехала из Иерусалима в Мюнхен. Что еще? Один клиент не без задней, возможно, мысли подарил газетку «Еврейский вестник»; читать ее было скучно, политические новости — хоть еврейские, хоть какие — Романа Гительсона совершенно не интересовали. Обнаружилась в газетке и статейка о переехавших в Израиль на постоянное жительство русских евреях. Воссоединившись со своим народом, они освоились на новой родине и, преодолев начальные трудности, зажили чудесно, совмещая житейские потребности с высокой духовностью. Шипучая бодрость статейки настораживала, и, обструганный реалиями нашей жизни, Рома Гительсон не склонен был безоглядно ей поверить: пропаганда — она и в Африке пропаганда, и где только хочешь. Но вот этот Шмулик же устроился, это ж видно без очков! Надо будет его, аккуратненько так, спросить про обрезание: всем надо обреза́ться, или можно как‑нибудь отбояриться от этого дела?.. Так, на всякий случай порасспрашивать, для интереса.

До отъезда в Израиль было еще не близко. Воспоминания о Турции совершенно выветрились из памяти, хотя первые две недели по возвращении Рома о ней вспоминал — не хорошо и не плохо: никак. Анталья оказалась чужой, а замусоренный пригородный двор с дощатым столом для распития водки и игры в домино — своим. И это определяло дальнейшую жизнь.

Прошло время, год или два, и вот снова нахлынуло на Романа Гительсона, из‑под козырька кепки глазевшего на мир: все надоело! Стиральные машины надоели, и пропойцы с родного двора за дощатым столом, и фабричные котлеты на ужин надоели хуже горькой редьки. Тут никакая Турция уже не помогла бы. Это было похоже на какую‑то непролазную хворобу, нервную болезнь, требовавшую кардинальной смены обстановки и разрыва с повседневной тягомотной действительностью — иначе беда!

Тогда Рома Гительсон сел в самолет и уехал в Израиль на ПМЖ. Все едут, и он поехал.

Описывать здесь Израиль не входит в мою задачу — он описан всесторонне и в разных видах; да я и сам не раз и не два с любовью подбирал слова для его изображения.

Подмосковный Реутов был похож на Израиль, как свинья на коня, и это оказалось главным для Ромы, которого при оформлении въездных документов записали, при его полнейшем согласии, Рувимом. Рувим так Рувим! Тут жизнь меняешь, как рубли на доллары в обменнике , — так почему бы не сменить римское имя на еврейское для полноты картины? Так и сделали.

Вскоре выяснилось, что шанс найти работу по ремонту стиральных машин близок к нулю: машины ломались огорчительно редко, а уж если такое случалось, то владельцы предпочитали иметь дело с техниками фирмы‑производителя или вовсе меняли вышедший из строя аппарат на новый. Такой поворот событий не обескуражил Рому или, как его теперь называли, Руву Гительсона: бывает, случается! Бесплатные курсы по трудовой переподготовке новых эмигрантов действовали во множестве, с учетом половой принадлежности, возраста и даже психологического состояния желающих переподготовиться и приобрести новую, востребованную профессию взамен старой, бесперспективной. Можно было выучиться пожарному делу, компьютерным премудростям, уходу за стариками. Открывалась возможность овладеть ремеслом выпечки кондитерских изделий или переплетным мастерством. Рува всему прочему предпочел курсы садоводства — работа на свежем воздухе его манила, а молчаливое общение с цветами и деревьями не отвлекало бы от вдумчивых размышлений о природе черных дыр, незыблемо зиявших где‑то там, наверху…

Работа в полях. Авраам Хельбут. 1968. Из каталога «ИЗАРТ. Золотой ежегодник израильских художников. 1975–1976»

К лекционному курсу прилагались и двухнедельные практические занятия по садоводству, и Рува прошел их в оливковой Самарии. Эти места пришлись ему по душе: тихо, душисто, ничто не препятствует жить так, как хочется. Драматические библейские примеры, связанные с этой землей, не увлекали Руву и не грели его душу; что поделать, он был человеком текущего дня. Решив здесь поселиться, в окрестностях Гранатовой развилки, он знал, что работу найдет: шеренги цветов в разноцветных шапках выстроились на улицах поселков и во двориках коттеджей, в садовниках была нужда, местные люди предпочитали нанимать еврея, а не араба из соседней деревни, хотя это и дешевле. Дружба народов — хорошо, а спокойный сон еще лучше.

Организация садовничьего труда оказалась кое в чем сродни старому ремонтному занятию Ромы‑Рувы. Логистика, как говорится, тут совпала: тебя вызывают, ты идешь по вызову. За год жизни среди евреев и олив Рува загорел до медного отлива, лицо его обветрилось и покрылось глубокими благородными морщинами. Его походка сделалась степенной, и, неспешно пропуская самарийскую землю сквозь пальцы, он ощущал себя солью этой земли.

Он был здесь сам по себе, и это его устраивало. Обустроившись в заброшенном бараке, отведенном местным начальством под склад для хранения полезных вещей — садового инвентаря и рассады петунии, любимой сельчанами, — Рувим не проявлял интереса, помимо неизбежного, ни к поселковым, жившим своей уставной религиозной жизнью, ни к окрестным арабам, появлявшимся на улицах по хозяйственным делам. Весь световой день, от рассвета до темноты, садовник проводил под открытым небом, согнувшись над цветами, подобно знаменитой жнице художника Малевича, согнувшейся над колосьями. По вечерам он сидел в своем электрифицированном бараке и жевал хлеб, обмакивая его в зеленоватое оливковое масло, и картошку, разогретую на газовой горелке. Он знал, что все мы обязаны появлением картошки Христофору Колумбу, и, приступая к разогреву, всякий раз испытывал к отважному мореплавателю теплую благодарность.

Он набирался счастья, по мере сил, в солнечном свете Самарии. И чем счастливей становился Рувим, тем спокойней, уже без исступления души, раздумывал он и рассуждал по вечерам о черных дырах; земное счастье как бы соприкасалось теперь с небесным, которое там, за космическими жерлами дыр. А политика — эта национальная инфлюэнца, переходящая в двустороннее, справа и слева, воспаление легких, — вовсе его не затрагивала. Он чуял, и небеспочвенно, что всякое мусорное проникновение извне в его устоявшуюся жизнь приведет к разлаживанию и беспокойству.

Рува Гительсон ничего не имел против арабов: живут и живут… Он видел их на улицах поселка и, разгибаясь над цветочной грядкой, иногда кивал головой в знак приветствия. Те иногда отвечали. Им, строго говоря, не было друг до друга никакого дела — до поры до времени.

Устойчивое положение перекосилось в тот день, когда на окраине поселка араб зарезал поселенца. Это произошло на автобусной остановке, и случившийся здесь солдат застрелил напавшего. Ничего не подозревавший поселенец, получивший удар ножом в сердце, умер на месте. Они не знали друг друга, поселенец и араб; ни вражды не было между ними, ни приязни. Ничего. Они умерли, потому что так сошлось. И Земля обетованная пришла в возмущенное движение: убили еврея, зарезали. И медийные рассуждения краснобаев о том, что на дорогах страны под колесами автомобилей каждый день гибнут евреи, мало кого утешали, хотя находились и такие.

Рувим Гительсон не ставил себя на место убитого поселенца, которого знал в лицо. Это было бы совершенно бессмысленно — и не потому, что вот уже четыре месяца он никуда из поселка не выезжал и, соответственно, на автобусной станции не появлялся, а пришел туда, на место происшествия, вместе со всеми. Убийство поселенца не укладывалось в голове: шел себе человек по своим делам, и вдруг, ни с того ни с сего, получил удар ножом в сердце. Почему? Ведь они даже знакомы не были…

Это «почему» не давало покоя Рувиму Гительсону, садовнику, в тревожно гудящем поселке. Страх не крался за ним, не принуждал вертеть утопленной в плечах головой по сторонам. Сидя в своем одиночном бараке, он не всматривался в темноту, не вслушивался в опасные шорохи жизни по углам… Получалось, что тот араб увидел в первом встречном поселенце незваного чужака, самонадеянного захватчика, преуспевшего в своем коттедже, отороченном цветами, — и это вызвало приглушенный до поры, яростный приступ протеста: убийство. Тут и прозрачная зависть, наверно, была подмешана к преуспеянию еврея на палестинской оливковой земле — Аллах почему‑то, из возвышенных скрытых соображений, не карает пришельца смертью, передоверяя это дело правоверному арабу с его ножом. Любой еврей, по существу, подпадает под этот акт, и Рувим Гительсон не составляет исключения — подходит по всем статьям: и по национальной, и по благоприятному жизненному обустройству, и украшенную петуниями оливковую землю поселка он за полгода привык считать своей, родовой. Получается, что неизвестный встречный араб и его, Рому, за независимую жизнь на холме решит наказать и пырнет его ножом.

Не станем думать, что Рува Гительсон, среди евреев и петуний, так уж ничего и не знал о расплескавшемся арабском терроре. Знал. Разговоры доносили до него вести о нападениях палестинцев, вооруженных камнями, ножами, отвертками. Все это происходило неподалеку, иногда совсем близко, рукой подать , — но здесь, в его поселке, такое стряслось впервые.

С убийством Рувим сталкивался в своей жизни. В московском пригороде, в реутовском дворе пьяный монтер Шувыкин зарубил свою тещу топором. Рома Гительсон как раз шел по вызову, пересекал двор, и расправа совершилась прямо у него на глазах. Сделав дело, Шувыкин, размахивая топором, взялся объяснять мотивы убийства оробевшим соседям, обступившим его, но державшимся на некотором расстоянии. Стоял там и будущий Рувим, подавленный увиденным.

Последнее, о чем думал Роман, глядя на груду плоти, истекающей кровью на замусоренном газоне двора, так это о безопасности граждан, гарантированной государством. А думал он о непостижимых превратностях нашей жизни, о разноцветном счастье, подобно сильной рыбе, выскальзывающем из рук, и что ворота черной дыры, вероятно, вот сейчас захлопнулись то ли за, то ли перед зарубленной топором.

Почти точь‑в‑точь о том же думал Рува, глядя на араба и его жертву, беспризорно и нелепо валявшихся на оливковой земле. На месте убийцы мог оказаться любой араб, на месте убитого — любой еврей. Мы — и они. Он — и я… И дело тут не в том, кто есть кто, а все дело в удачном ударе ножом, в остановке жизни себе подобного. Остановить жизнь брата своего, хотя бы двоюродного, — это заложено в потемках человеческой души, вместе с другими закладками.

Рувим Гительсон сам никогда никого не убивал, но отдаленно интересовался; размышленья об остановке чужой жизни возбуждали первобытный гул в его крови. «Занести руку» с камнем или ножом — и ударить. Это было запрещено, печать запрета лежала на причинении смерти, и поэтому глухой, как из колодца времени, призывный гул звучал еще притягательней. Звучал и тревожил всех без разбора: учителя пения и разбойника с большой дороги, генерала и монтера Шувыкина, и Романа Гительсона тоже.

Занести руку и ударить — под гул крови, превратившийся в рев. Рев, одинаково звучащий во всяком человеческом существе — белом, желтом, черном. Или оливковом.

Иной позиции придерживался синагогальный служка Тимоти. Этот Тимоти появился на свет Б‑жий в городе Орле, в Центральной России, и при рождении получил от беззаботных родителей, людей пьющих, имя Тимофей. Судьба Тимофея сплелась причудливо. Посещая с неразборчивой целью татарский город Казань, он неведомо зачем влез на минарет. Озирая город, косо освещенный солнцем, Тимофей почувствовал наплыв головокружения и сверзился с высоты. Другой бы расшибся насмерть, а этот выжил, хоть и не без ущерба для здоровья. Отлежав положенное в больнице и подлечив поломки, он неожиданным образом отнес чудесное спасение на счет еврейского Б‑га и с душевным подъемом принял иудаизм. Пьющие родители остались похмеляться в Орле, а Тимофей исхлопотал разрешение на иммиграцию в еврейские края и улетел жить в Израиль. Случается и такое.

Рувим и Тимоти встретились и познакомились в своем поселке, в Самарии. И если Руву привели сюда проблемы сугубо житейские, то бывший Тимофей руководствовался в придачу соображениями заветно‑идеологическими, а не только лишь тем, что в Иерусалиме и Тель‑Авиве синагогальных служек хватало и без него, а жилищный вопрос был просто неразрешим для неимущего человека. Язык свободного общения связал этих двоих, прибывших сюда издалека; а кроме них в поселке никто по‑русски и не говорил. На природном английском — да, говорили многие, американские уроженцы, после иврита он был в ходу, во втором ряду; поэтому слегка загадочного русского Тимоху прозвали Тимоти для простоты общения. Он, впрочем, на новое имя откликался без обиды, хотя предпочел бы что‑либо более библейское.

Происшествие на автобусной остановке свело их в тот же день на детской площадке, близ поселковой синагоги. Площадка была пуста: по свежим следам случившегося родители, не сговариваясь, решили подержать детей дома. Ежась от налетавшего ветра, садовник и служка сидели на низкой детской лавочке и вели разговор о том, о чем говорили сегодня во всех домах поселка. Вечерело.

— Всех их надо задавить, — сказал Тимоти. — Взять и задавить. И все.

— Ну, не всех, — возразил Рувим. — Некоторых. Может, половину. Но чтоб без разбора: кто прав, кто виноват. Нечего тут долго разбираться…

— Нет, всех! — гнул в свою сторону Тимоти. — И деревню, — он махнул рукой на арабскую деревню в долине, под холмом, — срыть! Зуб за зуб, око за око.

— Арифметика не получается… — горестно рассчитал Рувим.

— Получается, получается, — успокоил Тимоти. — Ты считай по‑другому: нас тут капля, а их кругом целое море. Вот и выходит: за наш один глаз — одна их деревня. Это будет по справедливости.

— Так тоже можно считать, — неохотно отступил Рувим. — Но деревню их все равно никто не сроет; одна болтовня. Вон, Газу колотили‑молотили, а так до конца и не домолотили. А теперь все говорят: надо было добивать!

— Да, — согласился Тимоти, — промашку дали… А мы теперь отдувайся за всех.

— Ты уже шесть лет как здесь сидишь, — помолчав, сказал Рува. — Тебе убивать кого‑нибудь приходилось?

— Это все леваки виноваты, — уклонился от вопроса Тимоти. — Без них давно б всех арабов передавили.

— Так приходилось или не приходилось? — наседал Рувим. — Убивать?

— Тут вопрос такой… — поправив черную кипу на голове, пустился в рассуждения Тимоти. — Сказано: «Кто тебя хочет убить — того убей первым!» Это же ясно. Ясно?

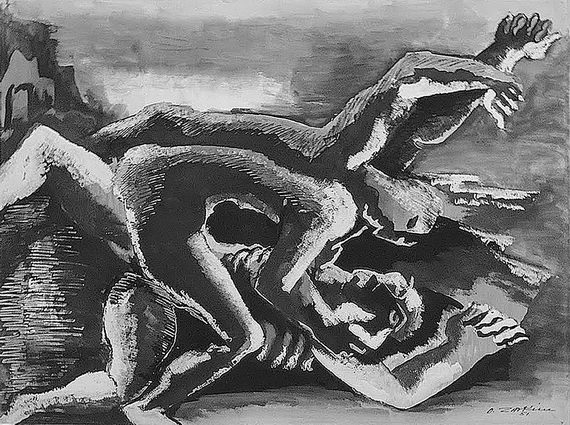

Каин и Авель. Осип Цадкин. 1953. Королевский музей изящных искусств (Антверпен)

— Ну вот, — продолжал Тимоти. — Бей в яблочко! Б‑г с тобой.

— А как же Каин? — спросил Рувим. — Он зачем Авеля убил? Я давно тебя хотел спросить…

— Для примера! — нашелся Тимоти. — А то б мы до сих пор не понимали, как такое случается. А нам тут понимать надо! Обязательно!

— Ну да, — сказал Рува. — Хороший пример. Как раз после него все и завертелось‑закрутилось…

— Да, хороший! — стоял на своем Тимоти. — Наш Давид одним ударом Голиафа зашиб. Камнем, между прочим, уложил. Из пращи, в честном бою. Сегодня на такое никто уже не тянет: прицел не тот.

— Арабы камни кидают, как при царе Горохе, — проворчал Рувим. — А теперь вот еще ножи.

— Они, козлы, из рогаток стреляют! — оживился почему‑то Тимоти. — Соберутся человек несколько и стреляют по нашим: двое держат, третий натягивает. И убить могут, если в висок.

— Это все фуфло, — решил Рувим, — рогатки, дрючки. Сегодня одного еврея араб зарезал, а убили б они, допустим, тысячу, и все бы в документы ушло, в справки. И ничего бы не было.

— Как же это не было! — сердито возмутился Тимоти. — Еще как было бы! Б‑г все видит! Б‑жья месть страшная, возьми хоть Содом и Гоморру!

— Нечего тут брать, — упрямо сказал Рувим. — И месть ни при чем. Кому она на пользу пошла, кто про нее знает?

— Ну, положим, про Лотову жену знают, — привел довод Тимоти.

— Каин одного только Авеля зашиб, — продолжал Рувим, — для примера, ты говоришь. А об этом все знают, все люди.

— Да, — твердо согласился Тимоти. — И Давид одного Голиафа — а остальные все сразу утихомирились и по домам разошлись.

— Ну вот, — подвел черту Рувим. — Араб нашего зарезал, и это для всех них хороший пример. А мы что делаем? В полицию подаем. И для них это не пример, а смех один.

Они любили, встречаясь ненароком, поговорить от души на родном языке.

Ночь после теракта шла медленно, тащилась через пень‑колоду; мало кто мирно спал в поселке той ночью. Рувим поднялся со своей лежанки перед рассветом, тщательно, по‑праздничному умылся и заварил себе чаю покрепче. Солнце не вздернуло еще над Самарией черный занавес ночи, но звезды на нем потускнели и поблекли.

Жуя лепешку с хумусом, Рувим наощупь выудил оселок из ящика с инструментами и провел ладонью по шероховатой поверхности камня — как погладил. Потом, закончив есть, взял кухонный разделочный нож, попробовал лезвие на подушечке большого пальца и принялся точить клинок мягкими, ласковыми движениями. Во всяком человеке заложена потаенная, трепетная любовь к орудию убийства.

Каин и Авель.

Давид и Голиаф.

Араб и еврей.

Зависть, наверно, зависть — основа зла.

Противоположность зависти — всеобщее равенство: всем раздать по ломтику хлебца, по лепестку счастья. Дураку и умному, ученому и неучу, бритому и бородатому, старому и молодому — всем поровну. И тогда все люди будут одинаково счастливы и одинаково несчастны, и нечему станет завидовать.

Ничего не выходит из такой дележки, а получается вот как: одному лучше, а другому хуже, один богат, а другой нищ. И цветет зависть, как бузина на пустыре.

Одному лучше, другому хуже… Об этом угрюмо рассуждал Муса, дожевывая свою лепешку с хумусом. Рассвет мерцал на востоке, из арабской деревни видны были огни вдоль проволочного забора, окружавшего еврейский поселок на холме. От дома Мусы напрямик до верхушки холма было минут двадцать хода, ну, полчаса. Если б Мусу спросили, хочет ли он раз и навсегда избавиться от еврейского соседства, он в ответ, не раздумывая, залил бы поселок бензином и бросил горящую спичку. Но никто Мусу ни о чем не спрашивал: ни свои арабы, ни евреи, вызывающе сидевшие на холме.

Евреям на холме лучше жилось и вольготней — в этом Муса не сомневался ничуть, и это гнобило его душу. Тут даже не в том было дело, кто раньше, во времена оны, сюда пришел и поселился, хотя сам Муса был уверен неколебимо, что его деревня здесь, под холмом, стояла всегда. А в том было дело, что евреи могли спуститься со своего холма и идти и ехать, куда им только вздумается, а Мусе это запрещалось, как будто он не мужчина, а подъяремная скотина на привязи: вот до этого перекрестка можно, а дальше нельзя, и по этой дороге ехать нельзя, а только по объездной, да и то по пропуску. А самое главное — это как евреи глядели на него, Мусу, когда он приходил работать на их стройку или просто попадался им на пути: как на пустое мусорное место. И даже если спалить весь поселок на холме, это ничего не изменит: смотреть на евреев, как они смотрят на Мусу, у него все равно не получится. А они новый поселок построят, и Муса первым попросится к ним на стройку, потому что жену и детей надо кормить, это каждому понятно.

Еврей к нему в деревню не придет работу искать, такое никому и в голову не взбредет. А если появится, то на базаре: овощи купить подешевле, масло. Овощи‑то первый сорт, а продавцы — второй, и почему так, тоже никто не объяснит.

В поселке лучше живется, в деревне хуже. Хочется, чтоб было наоборот, ох как хочется! Хочется, да не можется: до вершины холма рукой подать, а глядеть из деревни на поселок приходится снизу вверх, голову задрав. Убить еврея — и расстановка изменится! Вчера зарезали на остановке, а два месяца назад в соседней деревне в базарный день араб ударил еврея ножом и глядел на него, упавшего, свысока. Этим взглядом араб расплатился за всю свою пресную жизнь.

Рассвет коснулся вершины холма, выцвели ночные огни поселкового ограждения. Муса спрятал кухонный нож под рубашку и вышел из дома.

К вырезанным в проволочном ограждении воротам поселка — ручному шлагбауму, перегораживавшему проезжую часть дороги, — Рувим подошел в серых сумерках. Шлагбаум был поднят, он словно бы грозил своим красно‑белым пальцем скользившему с небес дню; как видно, спозаранку кто‑то из поселковых уже уехал вниз, на побережье, и ворота остались открытыми. Сторож‑привратник сидел в своей будке на обочине дороги и клевал носом.

Рувим миновал бетонную будку привратника и зашагал к автобусной остановке, расположенной поблизости от ворот и безлюдной в этот ранний час. Не доходя остановки, Рува увидел Мусу, поднимавшегося по дороге, ведущей от деревни к поселку.

Двое на дороге. Что может быть проще. Пустая автобусная остановка между ними: противосолнечный козырек, врытая в землю скамейка.

Сошлись и разминулись. Не сделав и шага, круто развернулись, выдернули ножи из‑под одежды и ударили.

Точней надо бить.

В больничном коридоре, под охраной, они повстречались еще раз, может, в последний. И, лицом к лицу, взглянули друг на друга с неприязненным удивлением — на равных.

Четверо детей

Первая Пасхальная агада, ставшая в Америке бестселлером