Добрая тяжесть

В Музее искусства народов Востока прошла выставка Абрама Моносзона, посвященная столетию со дня рождения художника.

Когда будет написана история еврейского искусства в Советском Союзе, имя Абрама Моносзона займет в ней одно из самых важных мест. Его нехитрая биографическая канва описана неоднократно. Родился в 1914 году в белорусском городе Могилеве. Учился в Московском текстильном институте, где его наставниками были, с одной стороны, бубнововалетец Александр Куприн, а с другой — Вениамин Эйгес. Первые два десятилетия после войны выставлялся. Как и большинство членов Союза художников, он зарабатывал в так называемом художественном комбинате, изготовляя всякие портреты вождей. Но даже портреты эти оказались неканоничными. Во всяком случае, за один из них, «Ленин и дети», его в 1956 году исключили из Союза художников. Моносзон лишился возможности иметь хотя бы скромную мастерскую, распределением которых занимался все тот же Союз художников, и был вынужден работать в тесных домашних условиях. Отсюда и то противоречие, которое бросается в глаза, — между эпическим замыслом и камерным его исполнением.

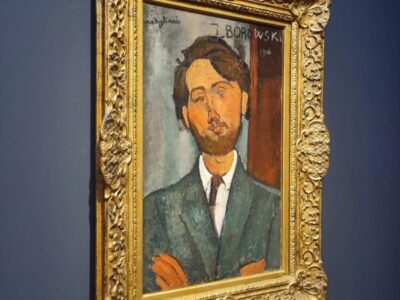

Абрам Моносзон. Йом Кипур. 1960‑е. Галерея «Веллум»

Работы, представленные публике на прошедшей выставке, интересным образом делятся на две части. Те из них, по которым Моносзон сейчас узнаваем (а это прежде всего циклы «Холокост», «Воспоминания о местечке» и тематически примыкающие к ним сюжеты из библейской истории, а также «Коммунальная Москва»), в СССР никогда не экспонировались и никакого официального признания не имели. И наоборот, те работы, которые допускались к участию в выставках 1950–1960‑х годов (а это пейзажи и натюрморты), кажутся сейчас для творчества художника случайными и периферийными. Но в этом разделении проявляется и творческая программа самого художника, полемичная по отношению к творчеству двух «главных евреев» русского искусства — Левитана и Шагала. Моносзон — это анти‑Левитан и анти‑Шагал в одном лице.

Левитан канонизировал образ «священно‑безмолвного» русского пейзажа. На картинах Моносзона мы видим те же березы, ту же осень, те же реки. Но они уже не безмолвны — они в постоянном движении, напряжении, своеобразном танце. Утонченным же, вытянутым, левитирующим фигурам Шагала Моносзон противопоставляет танцующих людей с гипертрофированными конечностями. Ведь танец как способ преодоления гравитации противоположен левитации: кратковременный отрыв от земли с неизбежностью влечет возвращение к ней. Земная тяжесть — вот одна из важнейших категорий эстетики художника.

Выставка была подготовлена галереей «Веллум», руководителю которой Любови Агафоновой принадлежит честь открытия и изучения этого художника. К сожалению, как это нередко бывает, удачный замысел смазан небрежным его воплощением. На этикетках под работами напрочь отсутствует датировка, а среди этикеток встречаются такие, например, шедевры, как «Моисей разбивающий скрежали» (именно так: без запятой и через «е») и «Встреча Иосифа с отцом Иаковым» (именно так: через «ы»). Думается, к выставке в одном из центральных музеев галерея могла бы подготовиться более тщательно. Но даже и в таком виде встреча зрителя с творчеством Абрама Моносзона стала настоящим событием в искусстве.

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?