Мои воспоминания из Советского Союза

Продолжение. Предыдущие части: 1, 2

«Лехаим» продолжает публиковать фрагменты из мемуаров реб Мотла-шойхета (Боруха-Мордехая Лифшица). Лифшиц, киевский хасид, семь лет отсидел в лагерях за переписку с Любавичским Ребе, после освобождения выучился на шойхета и моэла и работал преимущественно в Москве, откуда уже в 1993 году эмигрировал в США.

Мой арест

На исходе святой субботы, 21 адара 5699 (1939) года, явились «ангелы-мучители» и арестовали меня. Кроме того, они, как обычно, провели тщательный обыск в моем доме. Как и любой еврейский дом, мой был полон еврейских книг — Танах, Талмуд и т. п. Также у меня было много книг, содержащих изложение учения хасидизма Хабад: знаменитые [footnote text=’Эмшех (дословно — «продолжение») — цикл мааморим. — Здесь и далее прим. перев.‘]эмшехи[/footnote] [footnote text=’Имеется в виду пятый Любавичский Ребе рабби Шолом-Дов-Бер Шнеерсон. ‘]Ребе[/footnote], да пребудет его душа в раю, 5659, 5666 и 5670 (1899, 1906 и 1910) годов; [footnote text=’Сихот (сихойс) — слова Торы, произносимые Ребе в связи с различными событиями (памятными датами, субботами, праздниками и т. д.). ‘]сихойс[/footnote] и [footnote text=’Мааморим (майморим) — выступления Ребе, в которых проводится глубокий философский анализ избранных идей Торы хасидизма, основанный на каббале и имеющий выводом практические указания в службе Всевышнему. ‘]майморим[/footnote] Ребе Раяца и другие. Естественно, вся эта хасидская литература лежала в укромном месте.

Тех, кто проводил обыск, Талмуд и другие «просто еврейские» книги не интересовали. Они искали те, на обложках которых было написано «Хабад» или «Шнеерсон». Как видно, выдавший нас доносчик в точности сообщил им, где именно в нашем доме они находятся, и после недолгих поисков мое сокровище было обнаружено.

По прибытии в тюрьму энкавэдэшники первым делом отобрали у меня все то, что я взял с собой из дома. Также меня заставили вынуть шнурки из ботинок и пояс из брюк, чтобы я, не дай Б‑г, не покончил с собой — такое вот тюремное «милосердие»…

Войдя, я оказался в камере, где кроме меня находилось еще 20–25 человек, все уже в возрасте, так что я по сравнению с ними был совсем еще ребенком. Они тепло поприветствовали меня.

На второй день моего пребывания в тюрьме дверь камеры открылась, и я услышал первую букву своей фамилии (полностью фамилии в тюрьме не назывались, чтобы другие заключенные не могли узнать, кто еще сидит) и распоряжение выходить. Ну, вызывают — надо идти.

Я зашел в комнату, где за столом сидел очередной «ангел-мучитель». Он предложил мне сесть напротив него — но не прямо, а чуть поодаль, чтобы я, арестованный, не мог разглядеть бумаги, которые лежали на столе перед ним, следователем.

«Мы в течение долгого времени не хотели тебя арестовывать, — сказал следователь. — Но мы понимаем, что ты стоишь у открытой могилы и вот-вот в нее упадешь. Поэтому мы решили тебя спасти — арестовать, чтобы направить на путь истинный…

Мы к тебе абсолютно ничего не имеем, ты невиновен — просто оказался в плохой компании. Ты же еще совсем молод, у тебя есть невеста и скоро должна быть свадьба. Твоя жизнь еще только начинается!

Поэтому у нас к тебе предложение: ты должен нам рассказать, честно и откровенно, обо всех своих делах — о подпольных ешивах, о сборе денег на поддержание подпольных ешив и хедеров и т. д. Словом, ты должен нам рассказать все, всю правду, ничего не скрывая. Мы желаем тебе только добра, и ты должен отнестись к нашему предложению со всей серьезностью. Чем больше ты покажешь свою искренность, тем будет лучше для тебя…»

Я отдавал себе отчет в том, что именно имел в виду следователь, когда говорил, что они «желают мне только добра». Я понимал, что это значит, что я должен буду стать «их» человеком, то есть доносчиком, не дай Б‑г такому случиться! И я решил: будь что будет, но на это я не соглашусь ни при каких условиях. Ребе не этому нас учил!

Моим соседом в тюрьме был еврей по имени Абрам Наумович, ставший моим хорошим товарищем. Он рассказал мне, что родом из Кременчуга и до недавнего времени был… большим начальником в аппарате НКВД Украины! И почти все остальные люди в камере, продолжал он, тоже бывшие сотрудники НКВД и прокуратуры. Они сидят тут с 1937‑го или 1938 года, их постоянно избивают, требуя подписать признания в том, что они являются троцкистами и готовили свержение Сталина и военный переворот.

Я «праздную» Пейсах в тюрьме

В тюрьме был такой порядок: раз в десять дней заключенные могли делать покупки в тюремной лавке. Там продавались папиросы, сахар и другие подобные мелочи. Я решил потратить все свои деньги на сахар, чтобы на нем продержаться восемь дней Пейсаха.

Наступил канун Пейсаха, и я был рад хотя бы тому, что за все это время, слава Б‑гу, к следователю меня ни разу не вызывали. Я подумал, что смогу «отпраздновать» первый сейдер, сидя в углу камеры и оплакивая свое тяжелое положение. Но когда только наступил вечер, меня вызвали на допрос!

Следователь начал разговаривать со мной вежливо и спокойно, словно мы с ним были давними знакомыми. Но прошло всего несколько минут, и он начал буквально забрасывать меня вопросами: «Ну, расскажи кто ты? Кто твоя семья, кто твои родственники? Есть родственники за границей? Кто твои друзья? С кем ты встречался? Как проводил свое время после работы?»

Я ответил ему на все вопросы, но по его роже было видно, что не все ответы ему нравятся. Особенно то, что я сказал, что друзей у меня нет, ни с кем не встречаюсь, а после работы возвращаюсь прямо домой. Услышав это, следователь громко рассмеялся и сказал: «Думаешь, ты самый умный? Ладно, побеседуем об этом позже».

На исходе этой адской ночи следователь сказал мне: «Ну, теперь я тебя отпускаю. Тебя отведут обратно в камеру, подумай там хорошенько. И учти: я знаю, что все твои сегодняшние ответы — ложь!» Он показал рукой на стол и продолжал: «Видишь эти папки? В них записано все, чем ты и твои друзья занимались в течение многих лет. Записано, где ты был каждый вечер, кто был с тобой в доме, что вы там учили, и — все письма, которые ты писал Шнеерсону!»

Как бы то ни было, а сейчас был праздник и нужно было исполнять заповедь: «И радуйся в праздник свой». Для кидуша и трапезы у меня было полно сахару, а сейдер — по крайней мере, наполовину — я «справил» ночью, на допросе. Там я со всей тщательностью исполнил сказанное: «С горькими травами пусть едят». Мацы у меня не было, зато, слава Б‑гу, марора — более чем достаточно!

Долгие допросы

Прошло несколько дней после Пейсаха, и меня снова вызвали к следователю.

— Твои друзья собирались у тебя дома? — спросил он.

— Да.

— И что ты там с ними учил?

Я начал переводить на русский: «Бык забодал корову, и рядом с ней был обнаружен мертвый [footnote text=’Талмуд, Бава кама, 46а.’]теленок…[/footnote]», но это следователя не заинтересовало.

— Ты ведь с ними заучивал и писания Шнеерсона, — сказал он. — О том, что нельзя работать по субботам, нужно организовывать хедеры (для отравления мозгов еврейской детворе!) и строить миквы, о том, что нельзя служить в армии, и тому подобное.

— Это что — такое большое преступление? — спросил я у следователя.

— А как иначе? Мы строим социализм и коммунизм, а тут вдруг появляется группа молодых людей, идущих против государства!

Р. Арье-Лейб Каплан

— Взгляни на него, — сказал мне следователь. — Ты его знаешь?

— Да. Он приходил молиться в синагогу, там я его и видел.

— А он говорит, что вы вместе собирали деньги на подпольные хедеры и ешивы.

— Это ложь! — воскликнул я. — Пусть он скажет мне в глаза, что мы вместе занимались сбором денег!

— Что — на самом деле он собирал деньги сам, без тебя? — спросил следователь.

— Ничего не знаю. Ничего подобного никогда не видел.

Следователь сделал знак рукой, чтобы р. Лейба вывели из комнаты, и в дальнейшем к этой теме больше не возвращался. Ему пришлось, уж извините за грубое слово, утереться — придуманная им провокация не удалась.

В 5696‑м или 5697 году, когда Ребе жил в польском Отвоцке, перед Рош а-Шоно от него пришло письмо. Ребе просил, чтобы все хабадники, живущие в России и не имеющие возможности быть у него на Рош а-Шоно, прислали свои фотографии с указанием имени и имени матери. Мы тогда сфотографировались и передали снимки Йехиэлю-Михлу Рапопорту, который отвез их в Москву. Оттуда фотографии переслали Ребе. Спустя какое-то время мне от него пришел ответ: фотографию он получил и благословляет меня на добрый и сладкий год.

На одном из допросов следователь достал фотографию и спросил:

— Этот человек тебе знаком?

— Да. Это моя фотография, которую я посылал Ребе.

— С какой целью?

Я рассказал ему про письмо с просьбой Ребе, но он продолжал упрямо гнуть свою линию:

— Нет! Ты это сделал с целью шпионажа! — он ударил кулаком по столу и закричал: — «Шнеерсоновец», мы тебя уничтожим! Сошлем в такое место, где ты живую женщину не увидишь!

— Я в ваших руках, — ответил я. — Вы можете сделать со мной все, что захотите… Кого вам бояться?!

Абрам Наумович, бывший сотрудник украинского НКВД, как-то сказал мне: «Прошу, откажись сегодня от прогулки и останься со мной в камере. Я хочу, чтобы ты спел мне “Кол нидрей” или [footnote text=’Отрывки из молитв, произносимых в Йом Кипур. ‘]“У-нсане токеф”…[/footnote]» Я начал: «Человек — начало его прах и конец его прах…» Как только я запел, мой друг стал плакать, как маленький ребенок! У меня тоже слезы навернулись на глаза. Он плакал о своем положении: кем он был раньше и кем стал теперь, а я — о своем: где сейчас моя невеста и где я?! В любом случае, глядя на него, я подумал: «Вот она, еврейская душа! Она погребена в глубинах [footnote text=’Клипот (клипойс) — дословно «оболочки», «скорлупки». В каббале и хасидизме — темная сторона, противоположная святости и поглощающая ее.’]клипойс[/footnote], но стоит человеку получить «пинок в зад», как он сразу вспоминает, откуда родом!

Внезапно меня вызвали к следователю, который вручил мне обвинительное заключение по моему «делу». После того как я его прочитал, он сказал: «Подпиши внизу, что ты ознакомлен с этим документом». Меня не стали спрашивать, признаю я свою вину или нет, такие «мелочи» никого там не интересовали. Признаю, не признаю — а приговор у них уже все равно давным-давно готов. В конце обвинительного заключения было указано, что я приговариваюсь к трем годам исправительно-трудовых лагерей.

По пути в Сибирь

Прошло немного времени, и нас — большую группу заключенных, приговоренных к ссылке в Сибирь, — вызвали, как тогда говорилось, «с вещами на выход», отправили на железнодорожную станцию и загнали в вагоны с железными решетками на окнах. Это были так называемые «столыпинские» вагоны, и в них в каждое купе, рассчитанное изначально на четверых, запихивали по 10 человек!

Итак, мы отправились в путь. Куда — точно никто не знал: это был большой секрет!

Кормили в дороге так: кусок хлеба, кусок селедки и кружка кипятку (естественно, без чая Высоцкого)…

Из Красноярска дальше нас повезли на грузовиках, и мы наконец прибыли в лагерь, расположенный рядом с городом Канск. Там нас загнали в бараки и приказали занимать места. Мы находились посреди тайги, и лагерь окружали густые леса.

Каторжный труд

Работа по спиливанию деревьев была очень тяжелой. Мы должны были спиливать деревья как можно ближе к земле, поэтому приходилось все время стоять, согнувшись в три погибели, и в таком положении пилить! Работали парами: сначала один тянет пилу на себя, а потом второй — на себя.

О том, чтобы прервать работу хотя бы на несколько минут, никто даже и не думал, так как норма была непомерно большой, а выполнить ее следовало обязательно, и никакие оправдания тут не помогали. В общем, было тяжело и горько. Но как бы то ни было, а работу надо было делать, иначе — разговор короткий: суд, и к твоему сроку добавляется еще несколько лет…

Зима 1940 года в Сибири выдалась очень суровой. Многие заключенные умерли от холода, голода и особенно от тяжелой работы. Но Мотл Лифшиц все пилил и пилил, пребывая в уверенности, что благодаря милости Всевышнего Ребе видит, как «Мотл-Шнеерсоновец» (так назвал меня следователь, да сотрется его имя!) хоть и склоняется к земле, но не отказывается от этого святого имени. Эта уверенность придавала мне сил: я знал, что Ребе наверняка будет молить за меня перед Всевышним, чтобы мои кости не остались навеки в замерзших сибирских лесах.

Моим же товарищам по несчастью не на кого было надеяться, не от кого ждать спасения. Увы, надежда и уверенность — это такие «лекарства», каких не купить ни в одной аптеке!

Приближался Пейсах. Меня вдруг вызвали в лагерную канцелярию и сообщили, что моя мама прислала посылку из дому. Мне объяснили, что посылку полагается предварительно вскрыть, чтобы убедиться, что мама не прислала мне бомбу… Что ж, ящик открыли, и оказалось, что там — маца! Слава Б‑гу, мне разрешили ее забрать. Это была последняя весточка от моей мамы. Вскоре СССР вступил во вторую мировую войну, и она была убита во время резни, устроенной нацистами в печально известном Бабьем Яру. Да отомстит Всевышний за ее кровь!

В моем бараке кроме меня было еще несколько евреев — все уже люди в возрасте, до ареста занимавшие важные посты в органах власти. Когда наступил первый вечер праздника, вечер первого сейдера, я решил, что нужно пригласить их исполнить заповедь есть мацу. Услышав от меня слова «Пейсах», «сейдер», эти евреи еще долгое время не могли прийти в себя. Они уже давно позабыли и про Пейсах, и про сейдер, будучи полностью оторванными от всего еврейского, вплоть до того, что у многих из них жены были нееврейками.

Я открыл мацу и раздал каждому по [footnote text=’Кезайс — от ке зайт, «размером с маслину». Мера объема, равная примерно 27 см3. На сейдере следует съесть кезайт мацы. ‘]кезайсу[/footnote]. Как только маца оказалась в руках моих соседей по бараку, они разразились горькими рыданиями. Хотя это были, как я уже говорил, люди в возрасте, в этот момент они снова вернулись в детство, когда справляли Пейсах в домах своих родителей в еврейских местечках. Наперебой вспоминали вкус тех праздников: «Ай-яй-яй, какие были кнейдлах!» — так или наподобие того говорили они сквозь слезы.

Невозможно описать, какой огонь тшувы разжег в еврейских душах маленький кусочек мацы! Словно это был не Пейсах, а Йом Кипур, и люди, бия себя в грудь, читали [footnote text=’«За грех» — исповедь, которую произносят в молитвах Йом Кипура, перечисляя грехи, в которых раскаивается молящийся, и ударяя себя при этом по груди кулаком правой руки.’]«Аль хет»[/footnote]: «Геволт, геволт! На что мы потратили последние несколько десятилетий?!»

Меня переводят в другой лагерь

На станции нас уже ожидал длинный эшелон из вагонов, в которых обычно перевозили животных — лошадей, крупный рогатый скот и тому подобное. Конвоиры открыли двери одного из вагонов, запертые внушительными замками, и приказали нам загружаться. Мы запрыгнули внутрь и принялись рассматривать наше новое «жилище».

Но куда же нас везут? Этого никто не знал.

Работа на морозе

Все трудовые лагеря на Колыме, рассказывали воры, находятся в ведении НКВД, и порядки там царят соответствующие. Например, если кто-то начинает плохо работать, его могут расстрелять прямо на месте! Никакой ответственности ни перед кем за жизнь заключенных НКВД, конечно же, не несет…

Нашу бригаду повезли далеко-далеко, в самую глубокую колымскую глушь, пока мы не добрались наконец до «нашего» лагеря, где нам велели выгружаться. Выйдя из грузовика, мы огляделись по сторонам и увидели вокруг одни только горы!

Нас распределили по баракам, в которых мы должны были заночевать. Утром надзиратели разбудили нас и погнали в столовую, где мы получили завтрак — кусок хлеба, воду и что-то еще. Затем нам приказали приготовиться к выходу на работы. Так начался наш первый рабочий день. Мы долго шли, пока нас не завели куда-то в горы, где нам предстояло копать в поисках золота…

Когда нас привезли на Колыму, было еще лето (5701/1941 года). Земля к тому времени немного оттаяла, так что можно было приступать к работе.

Тяжелая работа в колымских горах

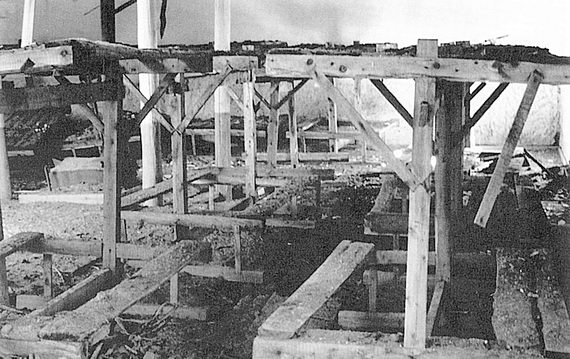

Заключенные добывают золото в колымских горах

Пока один из пары катил вагонетку к машине и обратно, второй (в нашей паре это был я) должен был приготовить для него следующую порцию породы.

Вагонетки прикатывали к золотомойке. Это была такая большая машина, в которую через верх загружалась порода, а затем ее поливали мощными струями воды. Так как песок и земля легче золота, они смывались, а золото оставалось на месте (чтобы к нему не примешалось ничего лишнего, наверху золотомойки стоял человек, который в случае необходимости подталкивал застрявшую породу специальным приспособлением).

Заглянув внутрь машины после завершения процесса мытья, можно было увидеть на дне блестящий песок и камешки — это и есть золотая руда!

Возвращались в лагерь мы, понятное дело, в насквозь промокшей одежде, но никто не раздевался — люди опасались, что их одежду украдут, пока они будут спать… Так и отдыхали — прямо в мокрой одежде.

Вагонетку катят к золотомойке

Из-за таких особенностей колымского климата в те два месяца, когда можно было добывать породу и промывать золото, люди работали без отдыха изо дня в день. Даже перекурить было нельзя, чтобы не тратить драгоценных минут! Так мы и работали — семь дней в неделю, от 15 до 18 часов в день, без остановки… А над нашими рабочими местами развевались плакаты: «Только честный труд и примерное поведение вернут вас к вашим семьям!», «Только труд поможет вам!» и т. п.

Когда настали сильные морозы, тяжелая ежедневная работа по добыче золота завершилась. В зимний период мы занимались совершенно другой работой.

Как известно, золото залегает не в поверхностных пластах, а глубже. Поэтому для того, чтобы искать золото, надо предварительно снять верхний слой грунта (примерно на метр в глубину). Вот в этом-то и состояла наша работа зимой: раскапывать землю, чтобы с наступлением короткого двухмесячного колымского лета (июнь-июль) возобновить добычу золота.

Раскапывать землю в такие морозы было совсем не просто, так что наша работа в этот период проходила таким образом. В течение дня мы ломами выдалбливали в заледеневшем грунте глубокие шурфы. Вечером, перед окончанием рабочего дня, в них закладывали динамит (или другое взрывчатое вещество — аммонал) и подсоединяли длинный бикфордов шнур. Рабочих отгоняли подальше от шурфов с взрывчаткой и с безопасного расстояния поджигали бикфордов шнур, от которого подрывался динамит. Взрыв раскалывал верхний слой грунта в мелкие комья, которые затем убирались, так что образовывалось открытое место, на котором можно будет раскапывать золотоносную породу, когда земля немного оттает.

Санный поезд везет продукты колымской зимой

Между тем, постепенно на Колыму надвинулась «настоящая» зима, и стало еще тяжелее. Порой мы работали в мороз в –40°, а то и в –45°! Самая низкая температура, при которой нам еще приходилось работать, составляла 49 градусов ниже нуля! И только когда воздух охлаждался до –50° по Цельсию, нас на работу не выгоняли…

«И был день», как говорится, когда я, сняв в бане одежду, обнаружил, что почернел большой палец моей правой ноги! Присмотревшись, я увидел, что там к тому же сочится какая-то жидкость. Я тут же отправился к лагерному врачу. Осмотрев меня, он сказал: «О, братец, да ты, похоже, отморозил палец! — и добавил: — Часть его придется отрезать, причем срочно. Если этого не сделать, инфекция распространится дальше и будет еще хуже». Он уложил меня, взял такие себе ножницы и без всякой подготовки (и без какого-либо наркоза — как общего, так и местного) просто клацнул — и отрезал половину пальца! Отрезав палец, врач перевязал меня и отправил в лагерную больницу — приходить в себя после «операции».

Лагерная «спальня»

Поскольку в каждом из лагерей ежедневно умирали люди, каждую ночь один из этих «угольных» узкоколейных поездов проезжал по всем лагерям. Там заключенные загружали в него тела умерших. Их складывали в открытые вагонетки, одного на другого, а потом еще и перевязывали, словно это были бревна! Впрочем, их ценность была даже еще ниже, чем у бревен…

(Вот это — настоящий [footnote text=’Одно из понятий каббалы и хасидизма — «отказ от ощущения себя как сущности», понимание того, что в мире не существует ничего, кроме Всевышнего. ‘]битуль а-йеш[/footnote], понимание того, что человек — никто и ничто, в буквальном смысле слова! Изучая концепцию битуль а-йеш, понимаешь, что «я» каждого человека не имеет собственного существования, отдельного от Всевышнего, но это понимание носит абстрактный характер. А тут можно воочию увидеть, что человек вообще — никто и ничто; можно увидеть, что лично ты — никто и ничто! Тут человек — не более чем бревно, «прах и пепел».)

Лагерное начальство видело, что я стараюсь работать хорошо, но сил на это у меня практически не осталось. Поэтому было принято решение перевести меня в другой лагерь, на более легкую работу — очистку от снега Колымского [footnote text=’Автомобильная дорога между Якутском и Магаданом, построенная в 1930‑х годах. ‘]тракта[/footnote].

Я работал со всем усердием, так как знал, что скоро (весной 1942‑го) заканчивается мой трехлетний срок. Однако в годы войны порядок был изменен: заключенных, срок пребывания которых в лагере завершился, не освобождали и не отправляли по домам.

Незадолго до окончания срока моего заключения меня вызвал начальник лагеря и сказал:

— Срок твоего заключения истекает, и так как ты хорошо трудился, то это значит, что твои принудительные работы на нас в колымских лагерях завершаются. Но поскольку, пока не окончена война, никому не разрешают возвращаться домой, мы пока только выпустим тебя из лагеря и направим в Магадан — на работу (уже не в качестве заключенного, а свободным человеком — с зарплатой и так далее) по специальности, по которой ты работал до ареста.

До ареста я занимался переплавкой металлолома. Вот этим-то меня и послали заниматься на новом месте, расположенном в бухте Нагаева, которая территориально также относилась к Колымскому краю. Мое рабочее место представляло собой огромную площадь, заставленную поломанными автомобилями и автобусами. Те из них, которые еще можно было починить, шли в ремонт, остальные — на переплавку.

Условия работы на новом месте были совершенно другими, чем в лагере. Барак удобнее, в баню можно было ходить, когда захочется, рабочая одежда чистая… А главное — я находился среди людей, а не среди убийц и воров, поскольку работали тут (в большинстве) обычные советские граждане, приехавшие на Колыму в поисках заработка.

В Магадане я познакомился с молодым румынским евреем. Он был коммунистом и бежал из Румынии в СССР, где его «наградили» десятью годами лагерей! Я спросил: не знает ли он, когда праздники? А если нет, то, может, посоветует, как это выяснить? Он ответил, что сам ничего не знает, но тут есть один польский еврей, который работает водовозом. Надо подождать его и спросить — возможно, он знает даты Рош а-Шоно и Йом Кипура.

Я стал дожидаться приезда водовоза. Когда он появился, я увидел, что это был еврей с бородой! Я подошел к нему, и между нами состоялся такой диалог: «Шолом алейхем!» — «Алейхем шолом!» — «Откуда еврей?» — «Из Польши». — «Хорошо, очень хорошо. А не знает ли он, на какие дни выпадают Рош а-Шоно и Йом Кипур?» — «Нет, — отвечал он. — Я ничего не знаю!»

Видя, что выяснить дни, на которые выпадают праздники, не получается, я сказал им:

— Поскольку мы не знаем, в какой день будет Рош а-Шоно, и дата Йом Кипура нам также неизвестна, давайте выберем один из дней и назначим его «нашим» Йом Кипуром.

Мы назначили определенный день в качестве Йом Кипура и решили, что станем в этот день поститься и не будем работать. А в канун назначенного дня, еще засветло, устроим традиционную последнюю трапезу перед постом. Мы договорились, что и после последней трапезы, и назавтра, в сам «наш» Йом Кипур, соберемся у румынского еврея (у которого была собственная комната, так как он жил в Магадане уже несколько лет) и устроим там праздничные молитвы.

Я узнаю, что моя семья погибла в Бабьем Яру

Как уже не раз упоминалось, все это происходило в годы второй мировой войны, которая сорвала со своих мест миллионы людей, разбросав их по самым отдаленным уголкам России. Семьи при этом нередко разъединялись, и многие не знали, где находятся их близкие и друзья, живы ли они или погибли… Поэтому в Москве было открыто специальное бюро, куда можно было послать имена разыскиваемых людей и просить разыскать информацию об их судьбе.

Когда меня арестовали, осудили и отправили в Сибирь, в Киеве остались моя мама Фрума-Сара и мой брат Хаим-Гедалья с женой Ханой и двумя детьми — Бенционом и Исроликом. С начала войны я не получал от них никаких известий, так что, когда в Москве открылось Бюро розыска родных, я послал туда запрос, чтобы выяснить, что стало с моими близкими.

Некоторое время спустя мне пришел из Москвы следующий ответ: «29 сентября 1941 года семья Лифшиц покинула Киев и более в город не возвращалась». Ну, тогда я уже понимал, что означают слова «и более в город не возвращалась». Позже я узнал, что 29 сентября 1941 года (по еврейскому календарю это был Йом Кипур) стало днем массового уничтожения киевских евреев в печально известном Бабьем Яру. Тогда (не дай Б‑г подобному еще когда-нибудь произойти!) погибли десятки тысяч евреев и среди них — моя мама, мой брат, его жена и их дети. Да отомстит Всевышний за их кровь и да будут их души вечно связаны с Источником жизни!

Я проработал в Магадане долгое время. Дни складывались в недели, потом — в месяцы и годы, пока не пришла весна 1945 года. Война закончилась!

Освобождение было делом небыстрым, и моя очередь подошла уже в 1946‑м. Меня вызвали в отделение милиции и сказали:

— Поскольку война закончилась и ты отбыл срок своего наказания, а потом хорошо работал в Магадане, мы отправим в Москву документы на полное снятие с тебя судимости. Тогда ты сможешь получить обычный советский паспорт, с которым выйдешь на свободу и сможешь отправиться домой — туда, где жил до того, как попал сюда.

Ну, сказано — сделано. На меня написали характеристику: работал хорошо, вел себя примерно и вообще прекрасный человек…

Перевод с идиша [author]Цви-Гирша Блиндера[/author]

«Хумаш Коль Менахем»: Предостережение Яакова

Голос в тишине. Правила игры