Между живописью и жизнью

«Отец русского поп‑арта» и «художник с большим запасом классичности»… Одна из самых ярких фигур советского «неофициального» искусства 1960–1970‑х годов и «современный передвижник» (как его назвали в одном из парижских интервью)… Михаила Рогинского (1931–2004) не назовешь неизвестным художником. В начале «нулевых» его ретроспективы были показаны в Третьяковской галерее (2002–2003 годы) и Русском музее (2004 год). Это было возвращение художника в постсоветскую Россию после эмиграции, начавшейся в 1978 году. Рогинский, гордившийся семейной легендой, возводившей его род к финансисту при дворе испанского короля, выехал «по еврейской линии», но осел во Франции.

До конца сентября, в рамках параллельной программы 14‑й Архитектурной биеннале в Венеции, проходила выставка «Михаил Рогинский. По ту сторону Красной двери», организованная Фондом Михаила Рогинского и Центром изучения культуры России (CSAR) университета Ка’ Фоскари. Основу экспозиции составили работы, созданные в эмиграции, с 1980‑х по 2003 год. Из 120 работ 40 Фонд отреставрировал специально к выставке.

Необычен уже сам факт, что живописец идеально вписался в сюжет архитектурной биеннале. Пусть даже тема, заданная Рэмом Колхасом, выглядела предельно обобщенно: «Основы» («Fundamentals»). Конечно, за идеальную «подгонку» к теме отвечают архитектор экспозиции Евгений Асс и куратор выставки Елена Руденко, но дело не только в их профессионализме и мастерстве. Архитектор мог позволить себе выстроить экспозицию как «место действия» именно потому, что художник виртуозно это место действия обустроил в своих картинах живописными средствами.

Михаил Рогинский. Дверь. 1965. Из коллекции Леонида Талочкина. Москва

Но начинается выставка Рогинского, как и любой дом, — с двери. Той самой красной «Двери» (1965), которую называли и «дверью, ведущей в соц‑арт» (Екатерина Деготь), и сравнивали с реди‑мейдом Дюшана. Но притом что дверь — самая реальная, ее и потрогать можно, она вещь двойной природы. Она — «конструкция», как любил подчеркивать Рогинский, сделана плотником на заказ по его чертежам, только ручка прикреплена найденная. У Рогинского эта дверь, если так можно выразиться, предельная точка, до которой доходит картина. Идея картины ведь возникла как идея «окна в мир». А тут не окно, а целая дверь. Не гладкая, как холст, а рельефная. Чистая геометрия (конструкция же!), но пылающая красным огненным цветом. Воплощенная идея и конкретный объект, требующий места в пространстве. Ко всему прочему объект, выглядящий в выставочном зале почти гротескно: вместо возвышенного «окна в мир» — некая пожарная дверь, вечно захлопнутая.

Сам художник объяснял свой объект весьма противоречиво. С одной стороны, проводил параллели с Мондрианом («это не настоящая дверь, для меня это энергия, как, скажем, в неопластицистских вещах Мондриана»). С другой — отрицал не только функциональность, но и эстетические задачи. «А то, что это — дверь, меня не занимало. Меня занимало то, что это дурацкая вульгарная конструкция, в которой нет ничего красивого». Вот тебе на! Получается, и не вещь, и не эстетический объект. Кентавр какой‑то. Именно «Дверь», маркируя начало экспозиции, обозначает, что мир за дверью такой же двойственной природы. Осваивающий территорию между жизнью и искусством.

Тут надо сказать, что эта территория не была «ничейной». На ней, как минимум, работали американские художники поп‑арта, с вызовом выведшие рекламные постеры, этикетки и тиражные портреты звезд под софиты арт‑выставок и арт‑ярмарок. В давнем интервью Андрею Ковалеву Рогинский говорил, какое впечатление на него еще в 1965‑м произвели работы Раушенберга, увиденные в западном журнале: «…Это именно то, что я хотел делать. Меня, например, всегда интересовали железнодорожные плакаты, сейчас их давно уже нет.

Хотя, с легкой руки поэта Генриха Сапгира, его работы и именовали порой «русским поп‑артом», сам Рогинский предпочитал слово «документализм». Поп‑арт в обществе тотального дефицита, где в рекламе решительно не было нужды, сам превращался в нечто искусственное. Другое дело — предметы вроде утюга, примуса с кастрюлей, плиты с надписью «Мосгаз» или коробка спичек с портретом снайпера Людмилы Павлюченко

Спички. Снайпер Павлюченко. 1966. Собрание Л. Талочкина. Музей «Другое искусство»

Конечно, кроме приверженцев поп‑арта, работавших с рекламными образами, язык повседневных вещей осваивали итальянские художники, объединенные в движение арте‑повера. Наконец, косноязычную, прямолинейную речь стендов, объявлений исследовали концептуалисты, превращая узкую тропинку между словом и образом, образом и понятием во вполне широкую (если не столбовую) дорогу в будущее искусства. По большому счету земля «между жизнью и искусством» была почти вся застолблена упорно работающими старателями.

Рогинский после «Двери» оказался, как витязь, перед развилкой. Направо пойдешь — к арт‑объектам выйдешь, налево пойдешь — концептуалистом станешь. Прямо пойдешь — к поп‑арту выйдешь. Ни один из этих путей, похоже, художника не привлекал. Во всяком случае, он уклонился от вроде бы неизбежного выбора. Особенно это стало ясно после эмиграции художника в 1978 году во Францию. Отчасти объяснение проскользнет в его рассказе о шоке от первого посещения Центра Помпиду. «Там было все, что я когда‑то хотел сделать и не мог, не знал как. Там были и работы с фотографиями, и объекты. Помните, я говорил, что мечтал в шестидесятых сделать скульптуры с примусами или с банками? Примусов там не было, конечно,

«Живопись — это нарисованная жизнь»

В самом начале 1980‑х, в первые годы эмиграции в Париже, он вдруг пишет серию огромных (порой больше двух метров в высоту) «Интерьеров» (1981). Не на холсте маслом — акрилом на бумаге. Коридор, ванная, стол с кипами книг, стены с радиоприемниками и розетками… Эти интерьеры явно не столько изображали пространство, сколько сами им становились. Бесприютным, с кучей каких‑то коробок за старым стулом и странно теплым, буквально розовым — благодаря цвету стен. В этих кипах бумаг, здоровенной лестнице у двери вроде бы ничто не говорило об уюте упорядоченной жизни. Не сыскать ничего, ради чего писали свои маленькие, аккуратные интерьеры (опять же предназначенные для украшения домов), скажем, голландцы. Но в этой неустроенности, являвшей себя с листов Рогинского, таилось тепло дома. То ли благодаря матерчатому абажуру, свисающему над невидимым столом, то ли из‑за жестяного корыта, висящего в ванной над батареей, то ли из‑за развешанного рядом белья….

- Спички. Снайпер Павлюченко. 1966. Собрание Л. Талочкина. Музей «Другое искусство»

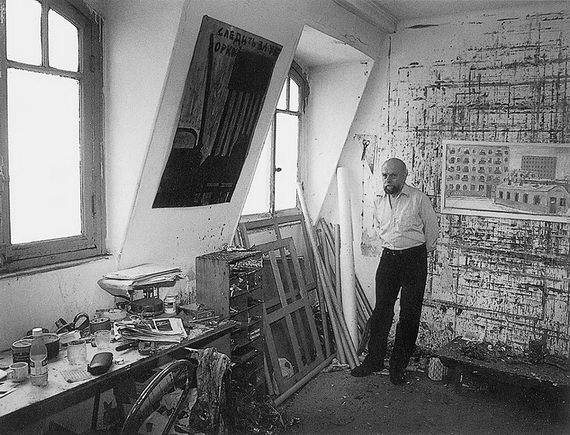

- Михаил Рогинский в своей парижской мастерской. 1999. Фотография В. Луповского

- Буфет. 1982. Частное собрание

- Ванная. 1981. Частное собрание

- Большой ужин. 2000. Фонд Михаила Рогинского

- Михаил Рогинский. Дверь. 1965. Из коллекции Леонида Талочкина. Москва

Понятное дело, что эти интерьеры не имели отношения к Парижу, как и написанные там же, во Франции, годом позже, виды «Буфета» с разноцветными соками, продающимися в разлив, или магазина с мрачноватым стеклянным прилавком, в конце которого одиноко стояла фигура продавщицы в белом халате и темном фартуке. На этих картинах уже не было «портретов» вещей, но, без сомнения, был портрет пространства. До боли знакомого мира «общепита» или «службы быта», бедного, не избалованного изобилием, не блещущего сервисом и дизайном. При этом в этих картинах не было ожидаемого гротеска, а их суровый сумеречный колорит таил странную прелесть. Казалось, именно цвет, живопись передавали усталую отстраненность женщин за прилавком, их терпеливое смирение перед жизнью.

Эти работы производят удивительное впечатление. Не очень понятно, почему листы с безымянными и безликими персонажами, большинство которых мы только со спины и видим, производят такое щемящее впечатление. Откуда вообще эта лирическая интонация среди серого хлама и нелепо розовых стен? Но она есть, и звучит упрямо, хоть и подспудно, вопреки «низким» бытовым сюжетам. Словно художник выстраивал себе в Париже собственный мир, двойник покинутого. Мир, в котором бесприютно, серо, скудно, но в котором он дома.

Парадокс в том, что как раз с домом у Рогинского в СССР было все не так просто. Если почитать замечательную книгу «О Михаиле Рогинском. Дураки едят пироги», выяснится, что он все время откуда‑то куда‑то переезжал. Не то чтобы охота к перемене мест им владела, а так жизнь складывалась. То эвакуация с мамой и четырехлетним братом во время войны в Казахстан, в Семипалатинск (десятилетний Миша запомнил полуторки с пулеметами на остановке 21‑го трамвая осенью 1941‑го). То после окончания войны житье с братом у тетки в деревне. То после окончания Художественного училища 1905 года служба в армии за Полярным кругом, где он провел три года… Поиски работы художником‑декоратором привели его в театры Северодвинска, Лысьвы, Пскова, Златоуста. После шести лет странствий по театрам он вернулся в Москву, с женой и ребенком. Где его ждали родители, но отнюдь не прописка, которой надо было добиваться. После развода — вновь переезд в мастерскую. А уж когда в 1977‑м он и его вторая жена Лиана Шелия‑Рогинская подали документы на отъезд из страны, мастерскую пришлось освобождать. И Рогинские с двумя собаками, картинами, подрамниками, пожитками и пустыми консервными банками (их в качестве «натуры» он повезет и в Париж) начали кочевую жизнь по квартирам друзей.

Реставратор Ада Беляева вспоминает, как она впервые пришла в гости к Рогинским в 1976 году. Мастерская в старом доме в переулке за ГМИИ им. А. С. Пушкина служила и жильем. «Мы разгребли снег, открыли дверь и оказались в полуподвале, заставленном полуразвалившейся мебелью, подрамниками, рулонами с холстами, засохшими букетами на стенах; на столе все вперемешку — пустые консервные банки, чашки, тюбики с красками, разноцветные мотки шерсти (Нана много вязала и для себя, и на заказ). По радио звучали советские песни. У мольберта стоял небольшого роста бородатый человек в старом свитере, похожий на средневекового мастерового».

Большой ужин. 2000. Фонд Михаила Рогинского

Поиск соответствия

Эта суровость и утонченность, изысканность живописи и отсутствие напрочь театральных эффектов очень впечатляют у художника, который, можно сказать, вышел из театра. Более того, как ни странно, сам Рогинский именно с работой в театре связывал, как он говорил, «поиски соответствия» — если не пьесе, то реальности. «Вернулся в Москву и не мог понять, почему приходишь на выставку на Кузнецком мосту, а там — сирень. Когда вокруг зима и черные фигуры идут по снегу? Как это, людям все равно, что вокруг них?»

Работа в театре явно не была для Рогинского случайностью. Какая уж случайность, когда за его спиной — более 40 оформленных спектаклей. Показательно, что именно журнал «Театр» первым начал писать о молодом художнике Рогинском. Судя по тому, что уже в годы учебы в художественном училище он выступал в «Бригаде Маяковского», где руководителем и режиссером была вдова Владимира Яхонтова, театр, как и стихи, был его страстью с юности.

Этот художник с внешностью мастерового вырос в очень интеллигентной еврейской семье с левыми убеждениями. Его отец, Александр Эммануилович Рогинский, отсидевший в лагерях 17 лет, был одним из организаторов библиотечного дела в Красной Армии. Когда его арестовали в 1938‑м, он был начальником библиотеки Центрального дома Красной Армии. Между прочим, двоюродной сестрой Александра Эммануиловича была Евгения Владимировна Пастернак (Лурье), первая жена Бориса Пастернака. Мама, Ревекка Константиновна Гудзенко, которая тоже работала в библиотеке, осталась после ареста мужа с двумя сыновьями: одному годик, другому семь. К счастью, ее не арестовали вслед за мужем, но семью выселили из прежнего жилья в комнатку в военном городке в Щукино. Племянником матери был поэт Семен Гудзенко; с ним и его другом Александром Межировым общался Миша Рогинский, который был намного моложе их. Миша тоже страстно любил стихи. Школьный приятель Рогинского Виктор Жук вспоминал, что впервые стихи Мандельштама он услышал в начале 1960‑х именно от Рогинского.

Михаил Рогинский в своей парижской мастерской. 1999. Фотография В. Луповского

Впрочем, вполне вероятно, что вопрос возник не только из‑за интереса к философии. Есть воспоминание, как вскоре после ареста отца, когда Миша выходил на улицу, дети кидали в него камни и называли врагом народа.

«Поиск соответствия» для Рогинского был связан, конечно, не только с выбором объекта внимания. Есть рассказ его ученицы, как она в художественной школе писала натюрморт с бутылкой, и Михаил Александрович, тогда преподаватель живописи, посмотрев на ее работу, заявил: «У тебя эту бутылку не примут». «Куда не примут?» — «В пункт приема стеклотары». Это требование рисовать так, чтобы «принял» не знаток, а «пункт приема стеклотары», эта апелляция к фигуре профанного «приемщика» напоминает отчасти решительную готовность актера выступить перед незнакомым залом. Но одновременно это и желание найти язык разговора об искусстве с «наивным», неискушенным зрителем. Вроде тех корреспондентов, чьи письма он получал, преподавая в Заочном народном университете искусств. Речь в них шла о поиске языка живописи, который был бы внятен каждому.

Как ни странно, эта позиция не имеет особых точек соприкосновения с традицией просветительской. Скорее — с позициями Ларионова и Гончаровой. Просветитель всегда как бы снисходит, заведомо стоит на позиции превосходства. Для Рогинского это невозможно. Он не снисходит, не отделяет себя от зрителей — он разделяет с ними эту жизнь и печаль, любовь и страдание, тишину и неприкаянность. Достаточно посмотреть на его картины 1990‑х и «нулевых», эти фрески московской жизни, чтобы понять: детский вопрос о том, что такое гуманизм, по‑прежнему его волновал.

Еврейские погромы в России в 1881 году

Вавилонская талмудическая культура