[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2004 ТАМУЗ 5764 – 7 (147)

НЕТ ТАКИХ КРЕПОСТЕЙ...

Бенедикт Сарнов

Поэт погружен в себя. Он ничего не слышит. Он оглушен собою.

Мандельштаму такой взгляд на сущность поэтического творчества был особенно близок:

«Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственно трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире».

(Из отклика О. Мандельштама на книгу Б. Пастернака «Сестра моя жизнь». 1923)

А вот – из другой его статьи, написанной в то же время.

«...Поэзия Пастернака прямое токованье (глухарь на току, соловей по весне), прямое следствие особого физиологического устройства горла, такая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок».

Можно предположить, что образный строй этих откликов навеян непосредственно Пастернаком, тем более, что и в той, и в другой статье речь идет именно о нем, а образ глухаря на току – прямо у Пастернака и заимствован:

«Токование – забота природы о сохранении пернатых, ее вешний звон в ушах. Книга – как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся. Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян».

(Борис Пастернак. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 4. М., 1991. С. 367)

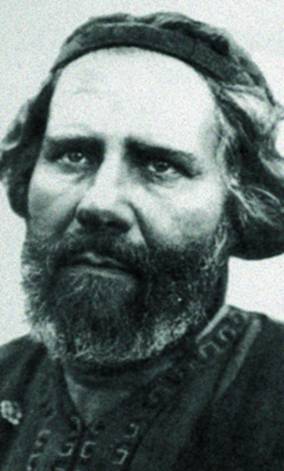

Б.Л. Пастернак: «Книга – как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой...»

Но естественное предположение это легко опровергается поэтикой Мандельштама, всем строем не только его стихов, но и прозы, даже случайной, «проходной», не претендующей на художественность. Вот, например, несколько строк из беглой, при жизни поэта не публиковавшейся заметки о Чехове, написанной в 1935 году, когда Осип Эмильевич работал завлитом «Большого советского театра» в Воронеже. Речь в заметке идет о таком сугубо прозаическом предмете, как список действующих лиц «Дяди Вани».

«Какая невыразительная и тусклая головоломка. Почему они все вместе? Кто кому тайный советник?.. Возьмите список действующих лиц хотя бы у Гольдони. Это виноградная гроздь с ягодами и листьями, это нечто живое и целое, что можно с удовольствием взять в руки... Тут мы имеем дело с цветущим соединением, с гибким и свободным сочетанием действующих сил на одной упругой ветке».

В этом стилистическом единстве проявился особый тип творческой личности. И очень индивидуальная, «своя» философия художественного творчества. Точнее, даже не философия, скорее, самоощущение:

«У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к чёрту писатель!»

(Четвертая проза)

«...Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя – смертельного врага литературы».

(Там же)

Сознание своего отщепенчества, своей враждебности «цеху писателей» для Мандельштама – наивернейший знак его писательской подлинности. Понятия «настоящий писатель» и «смертельный враг литературы» для него – синонимы.

Парадокс этот расшифровывается довольно просто. «Настоящий писатель» – тот, кто одержим манией самовыражения, как глухарь на току. Это ведь сказано было не для красного словца. Парадоксальный и, казалось бы, несколько вычурный, даже невнятный этот пастернаковский образ в основе своей необыкновенно точен. Суть его в том, что в основе подлинного художественного творчества лежит не сознательно заданная цель, не сумма неких профессиональных задач и навыков, а – инстинкт: инстинкт продолжения духовного рода.

Задолго до Пастернака эту мысль высказал Л. Н. Толстой.

«Я очень занят писанием. И не могу оторваться. Думаю, что как природа наделила людей половыми инстинктами для того, чтобы род не прекратился, так она наделила таким же кажущимся бессмысленным и неудержимым инстинктом художественности некоторых людей... Видите, как это нескромно с моей стороны, но это единственное объяснение того странного явления, что неглупый старик в 70 лет может заниматься такими пустяками, как писание романа».

(Из письма А. Д. Хилкову. 8 июня 1899 г.)

Мандельштаму этот «инстинкт художественности» был присущ в высочайшей степени. Он проявлялся во всем (почти во всем), что он делал: в стихах, прозе, статьях, в журнальных, газетных, даже в не предназначавшихся для печати, так называемых «внутренних» рецензиях. И даже в устных высказываниях, в знаменитом выкрике на лестничной площадке, вослед выгнанному незадачливому стихотворцу, жаловавшемуся, что его не печатают:

– А Будду печатали?!.. А Иисуса Христа печатали?!..

Иосиф Бродский полагал, что именно этот инстинкт художественности привел поэта к гибели. (А вовсе не крамольное стихотворение, шельмующее вождя.)

«Было бы упрощением полагать, что именно стихотворение против Сталина навлекло погибель на Мандельштама. Это стихотворение при всей его уничтожающей силе было для Мандельштама только побочным продуктом разработки темы этой не столь уж новой эры. По сему поводу есть в стихотворении “Ариост”, написанном ранее в том же году (1933), гораздо более разящая строчка: “Власть отвратительна, как руки брадобрея...” Были также и многие другие. И все же я думаю, что сами по себе эти пощечины не привели бы в действие закон уничтожения. Железная метла, гулявшая по России, могла бы миновать его, будь он гражданский поэт или лирический, там и сям сующийся в политику. В конце концов, он получил предупреждение и мог бы внять ему подобно многим другим. Однако он этого не сделал потому, что инстинкт самосохранения давно отступил перед эстетикой. Именно замечательная интенсивность лиризма поэзии Мандельштама отделяла его от современников и сделала его сиротой века, “бездомным всесоюзного масштаба”. Ибо лиризм есть этика языка, и превосходство этого лиризма над всем достижимым в сфере людского взаимодействия всех типов и мастей и есть то, что создает произведение искусства и позволяет ему уцелеть. Вот почему железная метла, чьей задачей было кастрировать духовно целую нацию, не могла пропустить его».

(Иосиф Бродский. Сын цивилизации. Собр. соч. в 5-ти т. Т 5. СПб., 1999. С. 101)

Все это, в общем, верно. Но с одной довольно существенной оговоркой.

Формула Бродского «Инстинкт самосохранения отступил перед эстетикой», в сущности, означает, что инстинкт самосохранения отступил перед «инстинктом художественности»: инстинкт художественности, которым так щедро был наделен Мандельштам, оказался сильнее инстинкта самосохранения. Но, противопоставляя «этику языка» каким-то иным – не столь глубоким – стимулам, подвигнувшим Мандельштама на создание его антисталинского стихотворения, автор этого тонкого рассуждения, в сущности, присоединяется к уничижительным оценкам Эренбурга и Пастернака, не считавших его фактом поэзии. Между тем как на самом деле, стихотворение «Мы живем под собою не чуя страны...» было не чем иным, как мощнейшим проявлением все того же инстинкта художественности, той самой, столь высоко ценимой Бродским «этики языка».

Именно этот инстинкт – такой же мощный и неистребимый, как биологический, побуждающий рыб совершать во время нереста десятки тысяч километров гибельного пути, – и есть та странная сила, которая заставляет художника погружаться в себя, оставаясь нечувствительным по отношению к самым страшным формам давления извне.

Побуждаемый этим мощным и неистребимым инстинктом, художник вслушивается в себя. Он занят собой. Из самой тайной, самой сокровенной глубины своего духа он извлекает «нечто» и облекает это «нечто» в слова, краски, звуки. И в конечном счете оказывается, что это «нечто» имеет огромную, непреходящую ценность для других людей, для человечества. Оказывается, что это «нечто» (портрет Нефертити, «Гамлет», «Реквием» Моцарта) – только оно и есть та ниточка, благодаря которой духовная преемственность человечества не пресекается. (Только оно, потому что научное и техническое творчество служит как раз изменчивости вида.)

Высочайшее нравственное значение искусства состоит вовсе не в тех нравственных тенденциях, которые проповедует художник, но именно в этой непреодолимой потребности художника извлекать из себя правду своей души, в его непобедимом стремлении вопреки всему делать свое странное, «никому не нужное» дело, и делать его – «хорошо».

Л.Н. Толстой: «...Это единственное объяснение того странного явления, что неглупый старик в 70 лет может заниматься такими пустяками, как писание романа».

* * *

Художник – это, вообще говоря, человек, для которого стремление выразить себя есть единственное условие его существования. Иначе говоря, художник – это инструмент, посредством которого человечество осознает себя.

Социальный мыслитель – это инструмент, посредством которого общество узнает правду о себе. В этом – социальная функция интеллигенции, ее роль в обществе.

Художник выполняет иногда и эту роль, но – попутно, мимоходом. Назначение его в мире не сводится к этой узкой и в конечном счете утилитарной роли. Правда, которую общество узнает о себе, – лишь малая часть той правды, которую сообщает человеку искусство.

Инстинкт продолжения духовного рода родствен инстинкту духовного самосохранения. Но он в то же время существенно от него отличается, так как по самой своей сути предполагает некую мистическую связь художника с будущим.

«Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы. Спустя долгие годы, скитаясь по дюнам, я нахожу ее в песке, прочитываю письмо, узнаю дату события, последнюю волю погибшего. Я имел право сделать это. Я не распечатывал чужого письма. Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее. Нашел я. Значит, я и есть таинственный адресат.

Мой дар убог, и голос мой не громок,

Но я живу, и на земли мое

Кому-нибудь любезно бытие:

Его найдет далекий мой потомок

В моих стихах; как знать?

душа моя

Окажется с душой его

в сношенье,

И как нашел я друга

в поколенье,

Читателя найду в потомстве я.

Читая стихотворение Боратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихией пришел ей на помощь, – помог исполнить ее предназначение, и чувство провиденциального охватывает нашедшего».

(О. Мандельштам. О собеседнике)

Каждому истинному поэту органически присуще это чувство, эта жажда обратиться к неведомому адресату, найти читателя «в потомстве», оставить след своего пребывания в мире.

В этом, собственно, и состоит назначение искусства, его истинная цель. Конечный смысл всякого искусства есть борьба со смертью. Возможность создать произведение искусства – это возможность остановить мгновенье, обмануть смерть, найти лазейку в бессмертие, «тленья убежать».

Не случайно каждый поэт, каждый художник так озабочен тем, чтобы создание его оказалось прочным, чтобы выдержало, чтобы могло противостоять разрушительной силе времени.

Не случайно именно прочность своего «нерукотворного» создания извечно внушает поэту наивысшую гордость и наивысшее сознание правильно прожитой жизни.

Гранита крепче он и тверже пирамид...

(Державин)

Даже Маяковский, демонстративно воскликнувший: «Умри, мой стих!..», даже он был все-таки озабочен теми же соображениями прочности, долговечности поэтического создания.

Дайте крепкий стих

годочков этак на сто,

чтоб не таял стих,

как дым клубимый,

чтоб стихом таким

звенеть

и хвастать

перед временем,

перед республикой,

перед любимой.

Е.А. Баратынский: «И как нашел я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я».

Правда, мерой долговечности Маяковскому пока все еще кажется степень чисто мастеровой, ремесленной «крепости» стиха. Ему кажется, что стих, которым можно «звенеть и хвастать» перед республикой, то есть стих сугубо утилитарного назначения, вполне может оказаться долговечным, рассчитанным на столетия. Надо только, чтобы был он сработан на совесть – прочно, крепко, ладно. Иначе говоря, надо быть умелым и взыскательным мастером.

Однако в последние годы жизни Маяковского в его стихах зазвучали довольно неожиданные ноты:

Я знаю силу слов,

я знаю слов набат.

Они не те, которым

рукоплещут ложи.

От слов таких срываются гроба

шагать четверкою своих дубовых ножек.

Бывает – выбросят, не напечатав, не издав.

Но слово мчится, подтянув подпруги,

звенит века, и подползают поезда

лизать поэзии мозолистые руки...

Образ поэта-мастерового еще преследует Маяковского. Долговечность поэтического произведения по-прежнему еще ассоциируется у него с «мозолистыми руками» человека, сработавшего вещь прочную, на века. Но, в сущности, от концепции поэта-мастера уже не осталось камня на камне. Осознана и провозглашена невозможность совместить официальный успех «у республики» с памятью в потомстве.

Когда Волошин, одинокий, неизданный и непризнанный, сознающий свою выброшенность из жизни, утешал себя:

Почетно быть твердимым наизусть,

И списываться тайно и украдкой,

При жизни быть не книгой, а тетрад

кой, –

в этом не было ничего удивительного, парадоксального.

Но когда Маяковский, читавший в Большом театре свою поэму «Ленин» (а в ложе сидел Сталин и, как говорят, аплодировал ему), когда официальный, государственный поэт говорит, что остаются в потомстве не те стихи, которым «рукоплещут ложи», а те, которые «бывает – выбросят, не напечатав, не издав», – тут есть над чем призадуматься.

Оказывается, Маяковский, издавший при жизни «все сто томов своих партийных книжек», как рыба об лед бившийся, чтобы доказать свою понятность, свою нужность, свою необходимость «республике», оказывается, он в глубине души завидовал непечатавшимся поэтам, он тоже хотел бы «списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой...»

Во всяком случае, он уже четко осознал, что «звенит века», то есть оказывается долговечным чаще всего именно то поэтическое слово, которое поэт выбросил в мир, «не напечатав, не издав». Иначе говоря, не ремесленная «крепость» обеспечивает долговечность поэтическому созданию, а какие-то совсем другие его качества.

Какие же?

Очевидно, те самые, которые мешают ему быть изданным, напечатанным при жизни поэта. Те самые, которые отличают это поэтическое создание от тех, «которым рукоплещут ложи».

Тут уже один только шаг до концепции поэта-пророка, той, которую Маяковский исповедовал в юности («гвоздями слов прибит к бумаге я») и от которой потом отказался («мастера, а не длинноволосые проповедники нужны сейчас нам»).

Как бы то ни было, «ассенизатор и водовоз», демонстративно «поставивший свое перо в услужение сегодняшнему часу и его проводнику, партии и правительству», подводя итоги, испытал потребность обратиться «через головы поэтов и правительств» непосредственно к людям будущего.

Фамильярничая, маскируясь напускной грубостью, по-простецки называя потомков товарищами, в критическую минуту своей жизни он тоже запечатал свое письмо в бутылку и бросил бутылку в океан, надеясь, веруя, что далекий потомок поймет его. Поймет и оправдает лучше, чем это смогли сделать современники.

У Мандельштама сумели отнять даже эту надежду.

У него отняли последнюю возможность, которая всегда, при всех обстоятельствах оставалась у поэта: возможность запечатать письмо в бутылку и бросить в океан. Предполагалось, что самый отдаленный потомок, найдя такую бутылку, с презрением отшвырнет ее от себя, не распечатывая. Ведь все, что делалось, все ужасы и жестокости, все несправедливости – всё это совершалось не просто так, а для них, потомков, для людей будущего.

Маяковский мог надеяться, что люди будущего простят ему то, что он ради них наступал на горло собственной песне.

У Мандельштама не могло быть таких надежд. Совершался величайший в истории социальный эксперимент. Каждый, кто хотя бы в душе своей подверг сомнению политическую, экономическую или нравственную правомочность эксперимента, покушался на само будущее.

Настоящее было фундаментом, на котором воздвигалось прекрасное завтра. Ощутить себя чужим сталинскому настоящему значило вычеркнуть себя не только из жизни, но и из памяти потомства. Вот почему Мандельштам не выдержал. Вот почему он стал так судорожно и неумело «перековываться»:

Изменяй меня, край, перекраивай, –

Чуден жар прикрепленной земли! –

Захлебнулась винтовка Чапаева –

помоги, развяжи, раздели!

Из последних сил он пытается убедить себя в том, что прав был – тот, «строитель чудотворный», а он, Мандельштам, заблуждался, и чем скорее он откажется от своих заблуждений, тем вернее приблизится к истине:

Я должен жить, дыша и большевея,

Работать речь, не слушаясь, сам–друг,

Я слышу в Арктике машин советских стук,

Я помню все – немецких братьев шеи

И что лиловым гребнем Лорелеи

Садовник и палач наполнил свой досуг.

И не ограблен я и не надломлен,

Но только что всего переогромлен...

Ограбленный и надломленный, он пытается уверить себя в обратном – в том, что он наконец-то оправился от тяжелой болезни.

Первопричиной этой духовной трансформации было вовсе не только грубое давление извне. Поэты, как я уже говорил, такому давлению неподвластны.

Причина «грехопадения» Мандельштама коренилась отнюдь не в слабости его, не в готовности к компромиссу. Мандельштам не уступил грубой силе, не сдался. С ним случилось нечто худшее. Он утратил сознание своей правоты.

Ну, а как же инстинкт продолжения духовного рода?

Ведь инстинкт – он на то и инстинкт, чтобы действовать вопреки сознанию, вопреки всем велениям разума, логики, здравого смысла. Человека можно убедить, обмануть, опутать сетью искусственных логических построений, наконец запугать. Но можно ли вторгнуться в заповедную область его подсознания, посягнуть на его инстинкты?

Оказывается, даже тут применима могучая формула века: «Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять».

* * *

Поэт всегда настаивал на своей независимости от властей предержащих. Не раз уверенно, высокомерно напоминал он о том, что душа его неподвластна царям, королям, императорам и прочим земным владыкам:

Не вам управлять песнопевца душою,

Он высшую силу признал над собою!

Основой этой уверенности было отнюдь не вольнодумство, не отвага революционера, сознательно выступающего против власти тирана. О том, что никому не дано посягать на их тайную свободу, не раз говорили даже те поэты, которые беспрекословно соглашались отдать кесарево кесарю. Иные из них, может, и рады были бы отдать кесарю даже то, что принадлежит только Б-гу. Но при этом они знали, что даже при обоюдном согласии кесарь этим имуществом воспользоваться не сможет.

В сущности, именно об этом написана пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке». Кротко, безропотно, беспрекословно выполняет рыбка все требования обезумевшей старухи, начиная с самого ничтожного («Не печалься, ступай себе с Б-гом, будет вам новое корыто») и кончая тем, что может казаться последним пределом человеческих желаний («Не печалься, ступай себе с Б-гом, будет твоя старуха царицей»).

Подчеркнутая одинаковость этого ответа – нечто большее, чем обычный сказочный канон, требующий стилевого повтора. Мечта о неограниченной царской власти уравнена здесь с мечтой иметь новое корыто. Стилевой повтор указывает на то, что мечта о царских бармах недалеко ушла от мечты о новом корыте или новой избе, что все эти желания, при всей их несоизмеримости, лежат в одной плоскости, принадлежат к одному и тому же роду земных благ.

Рыбка отказывается выполнить лишь то желание, которое посягает на ее тайную свободу:

Чтоб служила мне рыбка золотая

И была бы у меня на посылках...

Вернее даже, рыбка не отказывается выполнить и это требование старухи:

Ничего не сказала рыбка,

Лишь хвостом по воде плеснула

И ушла в глубокое море.

М.А. Волошин: «Почетно быть твердимым наизусть, и списываться тайно и украдкой...»

Похоже на то, что случайная пленница бедного рыбака не то чтобы не хочет, а просто не может выполнить это последнее его желание. Так оно, в сущности, и есть. Последнее желание старухи оказалось невыполненным, потому что оно по самой природе своей было невыполнимо.

Старуха оказалась у разбитого корыта не потому, что ее претензии были несоразмерны ее способностям или заслугам. В этом смысле разрыв между предпоследним ее желанием (стать царицей) и последним, несбывшимся (быть владычицей морскою), даже не так велик, как между желанием иметь новое корыто и стремлением к царской власти. Право владеть земным царством она заслужила так же мало, как и право владеть морской стихией. Однако же это, первое, право было ей почему-то дано.

Старуха поплатилась не за непомерную свою жадность, а за то, что посягнула на нечто такое, на что не вправе посягать никто из смертных. Она посмела перейти некий предел. Она захотела несбыточного: изменить своей земной природе, переселиться в другую стихию: «Чтобы жить мне в океяне–море...»

В пределах земных желаний человеку доступно все. Сын сапожника может стать неограниченным властелином полумира. Но никому не дано перейти предел, положенный Б-гом. Никому не дано проникнуть в таинственную стихию, находящуюся во власти иных, высших сил.

Поэзия, как и море, – Б-жья стихия. А с Б-жьей стихией, – говорил Пушкин, – царям не совладать.

Поэт – пророк высших сил. Его душа неподвластна земным владыкам, потому что она находится в номенклатуре непосредственно у Г-спода Б-га. Поэт может забыть об этом, он может поддаться лести, подкупу или уступить грубой силе – все равно из этого ничего не выйдет. Он не может сам, по собственному усмотрению располагать своим поэтическим (пророческим) даром, потому что этот дар – не его собственность, он принадлежит не ему.

Вот как высказался на этот счет Л.Н. Толстой.

«Есть глубокий по смыслу рассказ в “Книге Числ” о том, как Валак, царь Моавитский, пригласил к себе Валаама для того, чтобы проклясть приблизившийся к его пределам народ израильский. Валак обещал Валааму за это много даров, и Валаам, соблазнившись, поехал к Валаку, но на пути был остановлен ангелом, которого видела ослица, но не видел Валаам. Несмотря на эту остановку, Валаам приехал к Валаку и взошел с ним на гору, где был приготовлен жертвенник с убитыми тельцами и овцами для проклятия. Валак ждал проклятия, но Валаам вместо проклятия благословил народ израильский.

23 гл. (11) “И сказал тогда Валак Валааму: что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь?

(12) И отвечал Валаам и сказал: не должен ли я в полности сказать то, что влагает Г-сподь в уста мои?..”

И так и ушел Валаам, не получив даров, потому что вместо проклятья благословил врагов Валака.

То, что случилось с Валаамом, очень часто случается с настоящими поэтами-художниками. Соблазняясь ли обещаниями Валака – популярностью или своим ложным, навеянным взглядом, поэт не видит даже того ангела, который останавливает его... и хочет проклинать, и вот благословляет».

(Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 41. М., 1957. С. 374)

Выходит, что поэт может даже утратить сознание своей правоты, оказаться в плену чьих-то чужих, как говорит Толстой, – ложных, навеянных взглядов, – и все равно, если он настоящий поэт, ему не удастся изменить истине, проклясть то, что по воле высших сил он должен благословить.

Отравленный этой гордыней, исходя из этой уверенности, внушенной нам нашими великими учителями, я так начинал эту работу:

«Сталин не знал, что поэта легче убить, чем заставить его воспеть то, что ему враждебно».

С тем я и приступил к делу, как школьник приступает к решению задачи, заранее зная ответ. Но теперь, все яснее различая сквозь магический кристалл очертания истины, я уже не так уверен в ответе.

А.А. Блок: «Люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру...»

* * *

Кто знает? Может быть, вековая уверенность поэта в том, что душа его неподвластна земным владыкам, – просто наивный самообман?

А может быть, уникальность сталинского государства проявилась и в этом? Может быть, Сталину удалось то, что не удавалось никому из царей земных? Может быть, он и в самом деле добился того, чтобы золотая рыбка поэзии служила ему и была у него на посылках?

Как бы то ни было, именно в государстве нового типа поэт впервые утратил свою гордыню, впервые усомнился в том, что ему удастся сохранить в неприкосновенности свою тайную свободу.

Первым высказал это сомнение Александр Блок. 13 февраля 1921 года на торжественном заседании, посвященном 84-й годовщине смерти Пушкина, Блок произнес свою пророческую речь «О назначении поэта».

По мысли Блока, служение поэта можно разделить на три стадии, три этапа, три дела.

«Первое дело, которого требует от поэта его служение, – бросить “заботы суетного света” для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда “детей ничтожных мира”.

Бежит он, дикий и суровый,

И звуков и смятенья полн...

Дикий, суровый, полный смятенья, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения...

Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это – область мастерства».

(Александр Блок. М.–Л., 1962. С. 163)

Оговорив, что мастерство тоже требует вдохновенья и что поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя, Блок переходит к последнему, третьему этапу:

«Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью».

(Там же. С. 164)

Чернь – это категория людей, исконно враждебных поэту и его назначению в мире. По самой сути своей эти люди призваны ему мешать. Но на протяжении всей истории человечества они научились мешать поэту лишь в самом последнем его, третьем деле.

«...Люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом, и на втором путях: они могли бы изыскать средства для замутнения самых источников гармонии; что их удерживает – недогадливость, робость или совесть, – неизвестно...»

Так говорил Блок. И то ли из суеверия, то ли побуждаемый каким-то смутным предчувствием, он добавил:

«А может быть, такие средства уже изыскиваются?»

(Там же. С. 165)

Трудно сказать, какие были у Блока реальные основания для этого предположения. Важно, что уже тогда, в 1921 году, он считал такое покушение на высшую, внутреннюю, тайную свободу художника в принципе возможным.

И он оказался прав.

В то самое время, когда у Блока еще только явилось это смутное опасение, весьма серьезные искусственные преграды уже были поставлены не только на третьем, но и на втором, и на первом путях поэта.

Покуда чернь мешала поэту лишь в последнем, третьем его деле, пока она не смела покушаться на высшую, тайную, внутреннюю его свободу, поэт еще мог быть сравнительно спокоен. Он мог даже слегка бравировать своей «недосягаемостью»:

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура...

Не следует думать, что гражданину Российского царства–государства А. С. Пушкину, который к тому же издавал «Современник» и «Литературную газету», было так-таки наплевать на то, что в его благословенном отечестве свирепствует жестокая и тупая цензура. Наплевать на это было лишь поэту Пушкину. Это была гордыня, сознание преимущества «долговечных» замыслов художника перед «кратковременными», обреченными на скорую смерть замыслами «журнального балагура».

Пушкин знал, что с цензурой, или без нее, он все равно будет в размолвке со своими современниками, с «толпой», даже с «народом». Но он знал и другое. Он знал, что связь его с будущим неразрывна, что на эту связь пока никто еще не в силах посягнуть. Потому что никто не может посягнуть на высшую его, тайную свободу. Это и питало его неколебимую уверенность в непреходящей ценности для человечества особого, чуждого всякой утилитарности предназначения поэта.

Не для житейского волненья,

Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,

Для звуков сладких и молитв.

Так высокомерно и презрительно отвечал поэт на домогательства черни. Хотя справедливости ради следует признать, что домогательства эти были в ту пору еще довольно скромны. Чернь разговаривала с поэтом еще весьма почтительно. Она, правда, уже осмеливалась давать ему советы, полагая, что может направить его на путь истинный, но ни в малой степени не посягала при этом ни на его избранничество, ни на б-жественную природу его дара. Она лишь смиренно просила поэта использовать этот дар ей во благо, обосновывая свою просьбу, может быть, не очень искренними, но весьма пространными самоуничижениями.

Нет, если ты небес избранник,

Свой дар, божественный посланник,

Во благо нам употребляй:

Сердца собратьев исправляй.

Мы малодушны, мы коварны,

Бесстыдны, злы, неблагодарны;

Мы сердцем хладные скопцы,

Клеветники, рабы, глупцы;

Гнездятся клубом в нас пороки,

Ты можешь, ближнего любя,

Давать нам смелые уроки,

А мы послушаем тебя!

В наш век не так-то просто понять, чем, собственно говоря, эта корректная и в высшей степени самокритичная чернь так разгневала поэта.

На этот счет существует множество объяснений. Вот объяснение Мандельштама.

«Когда чернь оправдывается, с языка ее слетает одно неосторожное выражение: оно-то переполняет чашу терпения поэта и распаляет его ненависть:

А мы послушаем тебя – вот это бестактное выражение. Тупая пошлость этих, казалось бы, безобидных слов очевидна. Недаром поэт именно здесь, негодуя, перебивает чернь».

(О собеседнике)

Не так уж существенно, исчерпывает ли это объяснение суть дела. Важно другое. Обращение черни исполнено такого почтения, что причину внезапного гнева поэта невольно хочется объяснить.

Столетие спустя чернь уже говорила по-другому. Во-первых, изменился тон. Вместо «Ты можешь» она стала говорить: «Ты должен!» Раньше чернь апеллировала к доброй воле поэта, лицемерно молила его снизойти до ее нужд. Теперь служение ее потребностям она объявила его прямой обязанностью:

«Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накладывает на вас это звание?

Это значит, во-первых, знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить в художественных произведениях... При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма».

(Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. Речь секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова. М., 1934. С. 4)

А.А. Жданов: «Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ... Какие обязанности накладывает на вас это звание?..»

Былого самоуничижения тут уже нет и следа. Такие слова, как «идейная переделка» и «воспитание», хотя и предполагают наличие каких-то пороков, нуждающихся в исправлении, но говорят о них уже весьма туманно. Чувствуется, что мнение черни о себе сильно изменилось к лучшему.

И все-таки пока еще чернь как бы призывает поэта служить ей на прежних условиях. Пока еще она как будто бы искренне хочет, чтобы поэт выполнял задачу «идейной переделки и воспитания трудящихся», то есть в меру сил и собственного разумения «сердца собратьев исправлял».

Но скоро и с этим будет покончено. Скоро чернь перестанет говорить о своих недостатках даже в такой завуалированной форме. Отныне она будет говорить только о своих необыкновенных достоинствах, о своих великих заслугах. Она будет требовать от поэта: «Воспевай меня!» и при всяком удобном и неудобном случае будет напоминать ему, что он ест ее хлеб и потому должен служить ей верой и правдой, за страх и за совесть.

– Нечего умничать! – скажет эта новая чернь поэту. – Служить – это значит делать то, что велено! И никаких гвоздей!

А когда растерявшийся поэт, вовсе уже не помышляя о своих былых привилегиях, робко попытается отстоять хотя бы свое гражданское равноправие, окончательно обнаглевшая чернь откажет ему даже в этом:

«– Вот, видите, служить! сказала Липочка. – Мы, оказывается, должны только служить. Где же тогда равноправие?

– Да, служить, служить! – сказал Булатов. – Не мы с вами выращиваем хлеб. А они, труженики. Выращивайте его сами, и никому служить не будете... Можешь – выращивай хлеб, к другому тянет – не забывай, чей хлеб ешь...»

(Всеволод Кочетов. Чего же ты хочешь?)

Хуже всего было то, что эти аргументы произвели известное впечатление и на поэтов. Идея утилитарности (то есть идея служения искусства народу) победила не только материально, но и, так сказать, духовно. Она победила в сознании поэта. Поэты вынуждены были признать ее и внутренне с нею считаться.

Теперь никто уже не смел повторить вслед за Пушкиным:

Молчи, бессмысленный народ,

Поденщик, раб нужды, забот!

Несносен мне твой ропот дерзкий...

Одни сразу, безоговорочно сдались на милость победителя и даже попытались объявить это своей победой:

Я, ассенизатор

и водовоз,

революцией

мобилизованный и призванный,

ушел на фронт

из барских садоводств

поэзии...

(Маяковский)

Другие печально склонялись перед неизбежностью:

Куда нам пойти? Наша воля горька!

Где ты запоешь? Где я рифмой

раскинусь?

Наш рокот, наш посвист распродан с лотка...

Как хочешь – распивочно

или на вынос?

(Багрицкий)

Третьи приходили в отчаяние, сознавая полную безнадежность сопротивления:

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать –

А я, как дурак, на гребенке

Кому-то обязан играть...

(Мандельштам)

Четвертые из последних сил пытались удержать последний плацдарм:

Отдам всю душу Октябрю и Маю,

Но только лиры милой не отдам...

(Есенин)

Как видно из приведенных цитат, Мандельштам смотрел на положение поэта в новой ситуации безнадежнее, чем кто бы то ни было. Он не занимался самообманом, не пытался убедить себя в том, что гнусная обязанность кому-то «играть на гребенке» имеет какое-то, хотя бы косвенное отношение к поэзии. С поэзией покончено, б-жественный источник иссяк:

И вместо ключа Ипокрены

Давнишнего страха струя

Ворвется в халтурные стены

Московского злого жилья.

Впрочем, разве не о том же говорят и все остальные цитаты?

Даже Маяковский не строит на этот счет никаких иллюзий. Он, правда, в отличие от других пытается уверить себя, что его уход «из барских садоводств поэзии» был для него событием скорее радостным, нежели печальным. Но это плохо ему удается. Он проговаривается. Выясняется, что процедура эта была довольно мучительной:

Но я

себя

смирял,

становясь

на горло

собственной песне.

Впрочем, одно только словечко «мобилизованный» дает возможность разглядеть в радостной добровольности ухода Маяковского некую трещинку. И постепенно становится ясно, что эта радостная добровольность сильно осложнена какими-то смутными предчувствиями, прямо перекликающимися с грустным пророчеством Пастернака:

Напрасно в дни великого

совета,

Где высшей страсти отданы

места,

Оставлена вакансия поэта:

Она опасна, если не пуста.

И даже отчаянная попытка Есенина сохранить за поэзией последний плацдарм была обречена, ибо как можно отдать «всю душу», оставив себе «лиру»? Ведь «лира» – это не что иное, как материализовавшаяся душа: «Душа в заветной лире...» – говорил Пушкин.

В.В. Маяковский: «...Я себя смирял, становясь на горло собственной песне».

* * *

Итак, имели место лишь отдельные мелкие разногласия. Одни поэты считали, что источник гармонии иссяк. Другие полагали, что он искусственно замурован. Третьи склонялись к мысли, что он засыпан мусором, завален нечистотами. Четвертые соглашались со всеми предыдущими, но при этом добавляли: «Иссяк, ну и хрен с ним! И не очень-то он нам нужен!» Однако и первые, и вторые, и третьи, и четвертые одинаково сходились на том, что б-жественного источника, из которого во веки веков черпали поэты, больше не существует.

Но эта ясность пришла не сразу. Сначала возникла иллюзия, что источник гармонии просто переместился и бьет теперь в другом месте. Или, вернее, так: открылся новый источник, неизмеримо более сильный и более чистый, чем тот, прежний.

Честь открытия принадлежит, разумеется, Маяковскому.

Он первый «с высот поэзии» кинулся в революцию и от имени самой поэзии принял и благословил ее всю, целиком, со всеми ее ужасами, кровью и жестокостью – так, как это сделал за полвека до него один из ее пророков – Н.Г. Чернышевский: «Меня не испугают ни кровь, ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем...»

Маяковский был далек от того, чтобы считать свой уход на фронт революции уходом от поэзии. Наоборот! Он был уверен, что революция произошла исключительно во имя поэзии, для высшего торжества ее, что революция – синоним поэзии, что поэт, оставшийся вне революции, оказывается тем самым и вне поэзии.

Ни на секунду не сомневался он в том, что ему лучше, чем кому бы то ни было, известно, что должен делать поэт, чтобы по-прежнему воплощать в себе самое поэзию:

Я всю свою

звонкую

силу поэта

тебе отдаю,

атакующий класс!

Соглашаясь «отдать всю душу Октябрю и Маю», Есенин мечтал оставить себе хотя бы лиру. «Я не отдам ее в чужие руки!» – исступленно кричал он.

Маяковский пошел гораздо дальше: отдав в чужие руки «всю свою звонкую силу поэта», он готов был даже предоставить обладателям этих «чужих рук» полное и непререкаемое право решать за него, когда ему следует «петь», а когда – молчать:

Я хочу,

чтоб в конце работы

завком

запирал мои

губы замком!

Маяковский, видимо, не слишком вдумывался в жуткий смысл этой метафоры. Его вела за собой прямая ассоциация, развертывающая образ: «Я себя советским чувствую заводом...» Но когда практика затыкания поэтам рта с помощью и при активном участии разнообразных «завкомов» стала нормой советской литературной жизни, метафора Маяковского вдруг обрела совершенно иной, очень конкретный и единственно возможный смысл: «Мало ли, еще сболтну ненароком что-нибудь лишнее... А враг не дремлет... Нет уж, товарищи, вы уж, пожалуйста, со мной будьте бдительны. Заприте лучше мои губы на замок... Для моей же пользы... Так и вам, и мне будет спокойнее...»

Такое и самому Кафке не могло бы присниться. Впрочем, я думаю, что Маяковского не оскорбило бы и такое, вульгарно-прямолинейное истолкование его метафоры. Он хотел верить, что даже если и впрямь «завком» начнет запирать на замок губы поэтов, поэзии это мероприятие пойдет только на пользу.

Теперешние хулители Маяковского вменяют это ему в вину как предательство, как измену поэзии, измену самому себе, своему предназначению.

Но Маяковский был всего лишь последовательнее и решительнее многих. Не он один наивно полагал, что победивший пролетариат, выставивший вооруженную охрану непосредственно возле самого «источника гармонии», совершил эту гуманную акцию исключительно в интересах самой поэзии.

Можно написать целое исследование, объясняющее, почему в поэтической судьбе Маяковского это трагическое заблуждение нашло законченное, наиболее обнаженное, отчасти даже наиболее уродливое свое выражение.

Но что уж говорить о Маяковском, если оно коснулось даже Мандельштама:

Никогда, никогда не боялась лира

Тяжелого молота в братских руках!

Что сказал художник, сказал и работник:

– Воистину, правда у нас одна!

Единым духом жив и плотник,

И поэт, вкусивший святого вина!

А вам спасибо! И дни, и ночи

Мы строили вместе, и наш дом готов!

Под маской суровости скрывает рабочий

Высокую нежность грядущих веков!

(1922)

Мандельштам, правда, тогда еще не опасался за свою лиру. Как только он понял, что «под маской суровости» пролетарского государства таится угроза для самого существования искусства, он сразу заговорил по-другому.

Маяковский поступил иначе. Когда и он понял, что выбор у него небольшой – верность поэзии или вера в непогрешимость пролетарского государства, – он выбрал сразу, твердо и непоколебимо: государство. Правда, сделал он это не корысти ради, а токмо волею самой поэзии и во имя ее. Ведь суровое пролетарское государство должно было привести человечество к коммунизму. А коммунизм:

...это место,

где исчезнут чиновники

и где будет

много

стихов и песен.

Мандельштам на такую жертву был неспособен. Когда настала пора выбирать, он выбрал поэзию. Но сама необходимость такого выбора, как видим, даже для него не сразу стала очевидна.

Я сказал: он выбрал поэзию. Это не совсем точно. Формула «он выбрал» предполагает раздумье, спокойное взвешиванье всех «за» и «против». Коротко говоря, предполагает расчет. А тут не было, да и не могло быть никакого расчета.

Почувствовав, что «под маской суровости» пролетарского государства таится угроза его тайной свободе, Мандельштам сразу понял, что он обречен. Потому что выбора у него не было:

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей...

О.Э. Мандельштам: «Я не хочу средь юношей тепличных разменивать последний грош души...»

Но когда это, предвидимое и предчувствуемое, случилось, выбирать надо было уже не между верностью поэзии и изменой ей, а между двумя полярно противоположными, враждебными представлениями о том, где нынче обретается поэзия, где находится теперь источник гармонии, божественный ключ Ипокрены.

Именно страх остаться вне поэзии привел Мандельштама к этому самогипнозу:

Я не хочу средь юношей тепличных

Разменивать последний грош души,

Но, как в колхоз идет единоличник,

Я в мир вхожу, и люди хороши.

Точка опоры для убеждения себя в собственной благонадежности была найдена.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru