[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АВГУСТ 2012 АВ 5772 – 8(244)

Загадки раввина

Жанна Васильева

Москвич по рождению, гражданин Франции и Израиля по паспорту, раввин и создатель Центра изучения Торы в Москве, Александр Айзенштат еще и известный художник. Только в Москве его выставки были показаны в Музейном центре РГГУ1, галерее «Чистые пруды» и даже в здании Совета Федерации... Недавно завершилась выставка Айзенштата в гостинице «Метрополь». Учитель Торы и светский художник? Это сочетание само по себе притягивает внимание. Как полюсы магнита, эти две социальные роли создают поле напряжения, в котором по-особому резонируют живопись и графика.

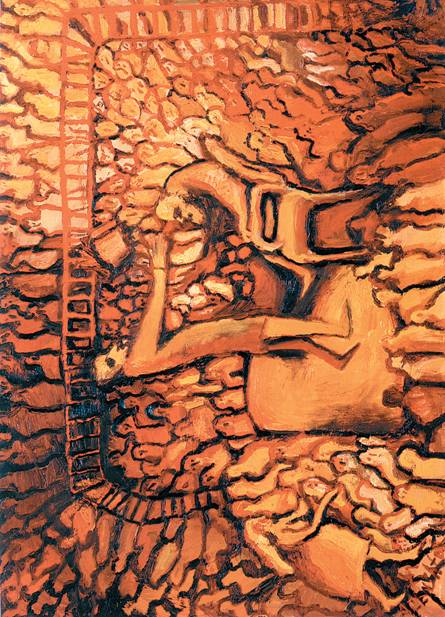

Александр Айзенштат. Процесс. Судебные канцелярии. Из серии «Кафка». 2007 год

Водораздел[1]

Дело не только в запрете на фигуративные изображения в иудейской традиции. В конце концов, уже в начале ХХ века, когда из еврейских местечек на мировую (прежде всего парижскую) арт-сцену впервые вышла плеяда ярких и мощных дарований, проблема религиозного запрета не была непреодолима. Но для художников прошлого века, не говоря уж об их родителях, путь в художники был дорогой если не разрыва, то отрыва от традиций. Или, скорее, дистанцирования от них. Впрочем, в Париж уезжали главным образом от провинциальной жизни. Марк Шагал, вспоминая о витебских родственниках и соседях, писал: «Мне хорошо с вами. Но... что вы слышали о традициях, об Эксе, о художнике с отрезанным ухом, о кубах и квадратах, о Париже? Прощай, Витебск. Оставайтесь со своими селедками, земляки!» Это был путь мальчиков с окраин в эпицентр бурлящей современности, столицу модерна, где нужно было найти себя.

Путь Александра Айзенштата совершенно иной. Вектор его жизни задается не дистанцированием от традиции, а, напротив, приближением к ней, постижением Торы. Сын известного адвоката, он уехал в Израиль двадцатилетним юношей в 1974-м. Отслужив в армии, начал изучать Тору, а затем и учить евреев быть евреями, соблюдающими Закон. Он возвращается в Москву в 1989-м, в момент самый неподходящий: старики, соблюдавшие Тору, умерли, все, кто хотел эмигрировать из СССР, уехали. Приезжает он вместе с Ицхаком Зильбером с намерением наладить «настоящую еврейскую жизнь». Самое невероятное, что им это удается...

Иначе говоря, перед нами человек, который, во-первых, стремится вернуть религиозную традицию в современную жизнь и для которого, во-вторых, смысл жизни, безусловно, определен Торой и заповедями. Возникает вопрос, зачем такому цельному человеку «отвлекаться» на живопись?

Понятно, что искусство им не может осмысляться как путь к сакральной традиции. С другой стороны, актуальное искусство с его активной и часто провокативной игрой на поле актуальных политических и социальных проблем вряд ли покажется привлекательным «традиционалисту». Тогда чем для него является живопись? Какие цели он ставит как художник и какой язык выбирает? Как его художественные занятия уживаются с религиозным мировоззрением?

Для него самого ответ на эти вопросы давно продуман. «Верующий художник должен разграничивать искусство и веру», — говорит он. «Основным смыслом жизни остается служение Б-гу. Можно сказать, что определенность заповедей Торы и предписаний еврейской традиции ставит искусство на такое место, в котором ему лучше и естественней, — признается Айзенштат в интервью Андрею Юрганову. — Мне нужно искусство не как способ духовного существования, а как ремесло красоты, как некое окно, через которое я смотрю на пластическую сторону мира, на то, как высшее выражается в низшем». И немного погодя уточняет: «Цель искусства заключается в самовыражении художника».

Письмо. Из серии «ГУЛАГ». 2006 год / Пир в зоне.

Из серии «ГУЛАГ». 2005 год / Частная собственность.

Из серии «ГУЛАГ». 2006 год

Вопрошание Иова

Самовыражение, казалось бы, предполагает прежде всего лирический импульс. В случае Айзенштата этот импульс не связан с исповедальностью. Среди показанных на выставках работ не найти ни обычных для художников портретов жены и детей (их у него одиннадцать), ни повседневных сюжетов нашей скоротечной жизни. Он почти демонстративно выбирает мотивы, любимые искусством ХХ века. Его натюрморты с картошкой в огромной кастрюле прозрачно отсылают к «Едокам картофеля» Ван Гога. Его картины, плоскость которых поделена на фрагменты вязью строк белого стиха, напоминают простодушные уличные вывески начала прошлого века и работы «Бубнового валета». В его двойных портретах «Пожилая пара», «Ожидание» (2005) можно при желании обнаружить влияние фовистов и экспрессионистов. Но эти отсылки никак не похожи на постмодернистские цитаты, на игру стилями, языками, образами... Тем более нет в них задиристой социальности соц-арта или холодной взвешенности концептуализма. Айзенштат ведет диалог не столько с художниками, сколько с самим собой.

В фокусе этого разговора — бытийные вопросы, драматизм человеческой судьбы. По крайней мере в трех важнейших сериях Айзенштата: «лагерной», посвященной ГУЛАГу серии 2006 года, живописи, отсылающей к прозе Франца Кафки (2007), и недавнем цикле «Психбольница» (2010) — в центре оказывается человек страдающий, но предстающий перед лицом судьбы со смирением и твердостью.

Эти циклы отличаются по стилистике. Аскетичный мир лагерной серии словно проступает из темноты. Предметы здесь наперечет: они умещаются не на столе — на квадрате табурета. Натюморт сжат до описи «частной собственности» зэка. Нехитрый скарб словно выложен при «шмоне»: между миской, кружкой, ложкой и растопыренными пальцами рабочих перчаток топорщатся шишка и беззащитный розовый листок письма с карандашом. Но одновременно это и концентрированная формула бытия. Хлеб земной и каторжный труд, а между ними — дар дикого леса и привет с воли. В другом случае формула может обретать сакральный смысл, как в полотне «Пир в зоне» (2005). Шесть пар рук смиренно лежат на столе вокруг единственной порезанной рыбы, бутылки и ломтей черного хлеба. Скудная трапеза при этом выглядит благодарением Б-гу. Можно увидеть в этой работе напоминание о знаменитых натюрмортах Хаима Сутина или Давида Штеренберга. Но у Айзенштата они жестче, тяготеют к монохромности. Так, в «Письме» (2006) фиолетовый цвет чернил задает тон картины: он то сгущается почти до черноты, то высветляется до ослепительной белизны. Кроме того, Айзенштат возвращает натюрморту его давнее символическое значение. Натюрморт как вечное напоминание: «memento mori» — типичный мотив старой европейской живописи. У Айзенштата он вводится в работы, написанные модернистским языком ХХ столетия. Среди примет последнего — охотное подчеркивание фрагментарности взгляда. Включая в свои полотна «Признание» (2005), «Баланда» (2005), «Пир в зоне», «Письмо с воли» образ человеческих рук, он разом превращает строго выстроенный натюрморт в крупный план, в кадр, важнейшей частью которого становится жест. Жесты в картине редко несут открытую эмоцию, но они создают пространство молчаливого диалога персонажей, оставшихся за рамкой картины.

Цикл, посвященный произведениям Кафки, гораздо более экспрессивен и трагичен. Пространство здесь искажается, становится текучим, агрессивным, обволакивающим героя. В картине «Процесс. Допрос» (2007) оно подступает к герою удушающей лавой толпы, в которой давно ни одного «лица не разглядеть». Здесь пространство окончательно распадается на куски-квадратики — фрагменты разных ракурсов и крупных планов, лиц, предметов, животных... Куски эти похожи на разобранный пазл, в котором потеряны связующие звенья. Распавшиеся сюжеты, рухнувший мир, слишком абсурдный, чтобы сохранять даже внешнюю упорядоченность, складываются в непостижимую параллельную вселенную, которую нельзя объяснить, но можно описать. Или нарисовать. Персонажи этого мира похожи на марионеток или кукол, в глазах которых вдруг может проступить подлинная боль.

Пожилая пара. Из серии «ГУЛАГ». 2006 год

Последний крик. Из серии «ГУЛАГ». 2006 год

Наконец, призрачный мир серии «Психбольница» выглядит пространством одиночества. Персонажи, будь то «Великий стратег», «Гармонистка» или «Девушка в смирительной рубашке», погружены в свой мир. Живопись маслом тут похожа на экспрессивную графику. Вязь рассыпанных кудрей превращается в темный фон. Фигуры очерчены, но почти бесплотны. Они возникают из теней, из сгущающейся черноты. При этом Айзенштат явно избегает гротеска. Фигуры пациентов тихи, отрешенны. Их погружение в иную реальность похоже на свершившийся побег — тропинка обратно затерялась. Но кажется, что вопрос возвращения их не беспокоит.

Зато этот вопрос волнует художника. На одной из картин под названием «Последний крик» (2006) мы видим человека, стоящего в ночи со свитком Торы в обнимку. Вдали в темноте чернеет толпа, город. Лицо обращено к небесам — хмурым, нависшим. Название заставляет вспомнить «Крик» Мунка, но этим, пожалуй, сходство и исчерпывается. У Мунка всё в движении, а «Последний крик» подчеркнуто статичен, почти монументален. Там крик становится синонимом ужаса, у Айзенштата он — последнее вопрошание небес. Мы не узнаем, успел ли герой услышать ответ. Но это не мешает узнать в нем Иова, смиренно принимающего от Б-га обрушившиеся на него несчастья. Можно предположить, что знаменитая фраза этого праведника: «Если мы любим принимать от Б-га счастье, то не должны ли переносить с терпением и несчастье?» — своего рода ключ к прочтению этих серий.

Великий стратег. Из серии «Психбольница». 2010 год

О любви чайника и лампы

Впрочем, его работы лишены прямой назидательности. Скорее, речь о том, что Айзенштат пытается выработать свои собственные устойчивые визуальные формулы, в которых можно выразить напряженный трагизм, надежду, мужество и хрупкость жизни. Поиск этих формул часто приводит его прямиком к аллегории. В ряде случаев сами предметы выступают как знаки, например, в картине «Свиток, корона и меч» (2006). В других, наоборот, буквы превращаются в живого героя, бородатого мудреца-цадика или воина в шляпе с пером и мечом. Иногда образ может включать в себя сюжет, как в «Триптихе: рыба, бык и птица» (2003), где каждое из животных становится эмблемой сюжета, как рыба — свернутой библейской историей об Ионе и ките. Но если речь идет об обычной жизни, то текст может обрамлять картину, делить ее, как рамка окна, подчеркивая условность и плоскость изображения. И здесь могут появиться и юмор, и лиризм. Так, натюрморт с чайником и керосиновой лампой оказывается сюжетом... о верной любви. «Ночь, дорога, нефть в лампе догорает, / Чайник вскипел и уже остывает. / “Мы вместе дойдем, так тоже бывает. / Пусть в сердце искра не затухает / И любовь в нем никогда не умирает”, — сказали друг другу он и она». Иначе говоря, перед нами что-то вроде истории о Филемоне и Бавкиде, но сыгранной предметами старого дома.

Айзенштат умеет и любит рассказывать «истории в картинках». Причем не только притчи, представляющие земную жизнь, где вечной ареной битвы добра и зла или, например, голубя и ворона оказывается дом человека («Голубь, домик и ворон» [2005]). Среди излюбленных приемов художника — «мульти-экран» на холсте, сложенный из небольших нарисованных квадратиков, каждый из которых вроде кадра. Из героев, сюжетов, предметов, представленных в «пазле», зритель сам может сложить историю — о ночном экспрессе и цирке, о московском метро и молодости, о приготовлениях к свадьбе в деревне и революции... Жизнь на этих полотнах предстает как чудесная загадка, трудная, увлекательная, прекрасная. Но решать ее каждому приходится самому.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.