[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2011 ХЕШВАН 5772 – 11(235)

Гордон и Бреннер: диалог во времени

Нелли Портнова

Наша дорога — это новая дорога, не духовная и не материальная, это дорога жизни.

А.-Д. Гордон

Два духовных лидера рабочего движения Аарон-Давид Гордон (1856–1922) и Йосеф-Хаим Бреннер (1881–1921) относились друг к другу с большим уважением. Бреннер, приехавший в Страну Израиля пятью годами позже Гордона, сразу понял, что перед ним выдающаяся личность, много о нем писал и рассказывал в выступлениях. Гордон тоже высоко ценил Бреннера как писателя. Оба были сторонниками возрождения нового ишува через еврейский труд: «Наше стремление к жизни с надеждой нашептывает нам на ухо: рабочие поселения. Рабочие поселения — это наша революция. Единственно возможная»[1]. Но были между ними и разногласия. Гордон написал товарищу, как он делал всегда, полемическое открытое письмо: «Мы живем в двух разных мирах. <…> Ты не веришь действительности, как я, или я вижу только огни там, где ты видишь только тени. Известно тебе, что я в этом смысле не согласен с тобой вообще, так как я воспринимаю мир не только извне, но и изнутри, из глубины души, во всех формах, не менее, чем ты»[2].

В последнем романе Шмуэля-Йосефа Агнона два уважаемых лидера оказываются вместе на многолюдном вечере в яффском ресторане:

Бреннер сидел рядом с Аароном-Давидом Гордоном, приехавшим в канун субботы из Эйн-Ганим <…> Зажал Гордон бороду в ладони, как всегда привык делать, когда был взволнован, и сказал Бреннеру: «Я слушаю, я слушаю». Бреннер рассказывал: «Идет как-то англичанин по улице в Иерусалиме и обращается ко мне на английском языке, и не приходит этому джентльмену в голову, что здесь нет англичан. Таков этот народ: куда бы ни пришли, кажется им, что они у себя дома, что все страны мира им принадлежат» <…> Гордон обращается к одному из молодых людей: «Что гложет сердце нашей молодежи? Вот уже почти шесть лет, что я здесь, в Эрец-Исраэль, и на каждом шагу вижу я наших юношей, печальных, точно в трауре. Может быть, из-за того, что не видно больших перспектив для нашей работы в Эрец, вы грустите? Или сердечные переживания важнее в ваших глазах работы на Земле Возрождения до такой степени, что вы не находите немного утешения для ваших душ и не можете забыть свои личные обиды?»[3]

Йосеф-Хаим Бреннер с супругой 1912 год. Коллекция Я.

Бен-Дова.

Государственный архив Израиля

Двух лидеров беспокоят разные вещи: Бреннера — внешнее восприятие еврейского ишува, неуважение, как он считает, его культурной суверенности. Гордон говорит о внутренних проблемах — неверии молодежи в будущее: ведь именно от ее оптимизма оно и зависит.

Настроения Бреннера, обличительные статьи которого расхватывались молодежью, объяснялись максимализмом и нетерпеливостью (немедленно порвать со всеми пороками галутного прошлого, переделать человека) и не были уникальными: писатели Х.-Н. Бялик, М. Бен-Ами и У. Гнесин оценивали ситуацию примерно так же, только реагировали иначе.

Гордон же никогда не боролся против — семьи, среды, жизни вообще, но всегда за — за себя, за самостоятельность принятия решений. Единственный сын ортодоксальных родителей, он провел детство в селе Трояново Житомирской губернии, до 14 лет занимался Торой с лучшими учителями, потом поступил в виленскую ешиву, через год ее оставил. В 15 лет был обвенчан — с двоюродной сестрой. Родители хотели, чтобы он поступил в Киевский университет, для чего нужна была рекомендация барона И. Гинзбурга, но Аарон отказался, став автодидактом — самостоятельно изучая философию, литературу, языки. Наступило время призыва, Гордон не позволил родителям хлопотать о его освобождении как единственного сына. Когда позже его освободили от службы по состоянию здоровья, женился. Два года прожил в доме тестя, что было принято, после рождения сына начал служить на фабрике барона Гинзбурга в селе Могильна. Но помимо службы жил как хотел: читал лекции, преподавал иврит и общеобразовательные предметы для девушек, открыл библиотеку для работников фабрики, где собирал книги на иврите, идише и русском, устраивал вечера для окрестной молодежи. «Он был интересен во всех смыслах. Были такие, кто считал его святым...»[4] Увлекшись сионизмом и мечтая о Палестине, Гордон не оставил родителей, но после их кончины, в 1904 году, уехал — сначала один, потом к нему присоединились жена и дочь (сын остался в России).

Сионизм гармонично вошел в его жизнь. Когда в 1898 году С. М. Дубнов опубликовал первые главы своих «Писем о новом и старом еврействе», Гордон прислал ему письмо. Благодаря историка за горячие национальные чувства, он не соглашался с его программой автономизма и заявлял: «Я ортодоксальный еврей и, следовательно, сторонник сионизма». Дубнов уважал данность, считался со сложившимися обстоятельствами, потому не верил в реальность сионистских планов. Гордон не спорил с ним, ничего не доказывал, более того, с чем-то соглашался: «Ведь Вы, в сущности, ничего не имеете против восстановления еврейской автономии в Палестине, Вы только находите это невозможным». А сам он допускал невозможное, опираясь на исторический опыт народа. «Не слепая вера в чудеса, но разумная вера в духовную силу нашего народа, которая уже не раз творила чудеса. Необходима только вера и солидарность, вернее, ахдут [единство] всего народа, — и цель, рано или поздно, будет достигнута». Окончание работы он относил к неопределенному будущему: «Это трезвая, здоровая идея, которая нам, а может быть еще и нашим правнукам, ничего не обещает, кроме разве отрадной, животворной работы на благо далеких будущих поколений». Сам он готов был начать сразу, да и «среди нашего народа найдется много, много людей, готовых на жертвы для этого великого дела»[5]. Это были годы, когда еврейские колонии пребывали в запустении, поля обрабатывались арабами, а Гордон, находясь в украинском селе, был уверен в торжестве национального дела в Палестине. Романтик, он бы мог тогда написать Дубнову, как мечтает о Земле Израиля: «Я видел сон… В моем сне — вот я прибыл в Эрец. А она занята, в чужих руках и далека от меня. И я далек от нее и чужд ей. И одна лишь душевная связь связывает меня с ней — напоминает ее, так как она — мать, а я — ее сын»[6].

Приехав, он сразу же принялся за осуществление своей версии сионизма. Прежде всего, он написал — еще по-русски — статью-призыв «Палестинские письма (Из частной переписки эмигранта)», адресованную своему другу Б. Бруцкусу, не готовому к алие, и одновременно — всей еврейской молодежи России. Работа даст все. «Думается, что в настоящее время эта страна велика не тем, что течет или что текла млеком и медом, но тем, что, представляя будущему человеку великую и многообещающую работу, она этим самым представляет благодатную почву для произрастания новых сил. Великая плодотворная работа родит великие силы. Наш народ должен это понять и считать себя счастливым, что он является призванным к этой работе!»[7] Этот призыв, опубликованный в московском еженедельнике «Еврейская жизнь», почти не был услышан, но в самом ишуве концепция Гордона, благодаря газете «А-Поэль-а-цаир», активно пропагандировалась. Эта концепция вобрала в себя самые разные источники: иудаизм, сионизм, идею естественного развития человека, учение Льва Толстого и социалистов — все они слиты в единую программу возрождения народа в Эрец-Исраэль. Главной задачей, говорил Гордон, является не «новый еврей», не «новое общество», а обновление жизни в ее универсальном понимании. Вера — интегральная часть жизни, и без Б-га человек состояться не может. Но что за иудаизм у нас сегодня, каковы его ценности? Он теряет дух творчества, оторван от реальности, а нам «нужно, чтобы было ясно, что мы вынесли из него для наших душ»[8]. Гордона считали толстовцем, и он был землепашцем, но труд на земле не имел отношения к толстовскому опрощению или сближению с народом, и Гордон не призывал к бегству от городской культуры или перемещению с фабрик на фермы.

Ядром его учения была идея работы. В сознание народа надо внедрять привычку к добровольному труду. С одной стороны, Гордон сохранял религиозное значение понятия «работа — Б-гу», с другой — соединил его с употреблением обычным, разговорным. Всякая работа, которую делает человек с правильным намерением, особенно работа в поле, в его глазах — святая. Даже если евреи приобретут всю землю Страны, а работать будут другие, народ останется в галуте. Идея работы стала называться впоследствии «религией работы».

Кроме природы и работы, необходимо культурное возрождение. Не заглядывая далеко вперед, Гордон был уверен, что все надо делать постепенно: сначала приучить народ к добровольному труду, а потом появится и все остальное.

Халуц, считал Гордон, не должен быть аскетом. Он писал десятки писем «против монашества», уговаривал молодых людей не поддаваться соблазну холостяцкой жизни. Живя в семье, халуц будет жить интересами общества-народа. Если мы хотим оздоровить человека, считал он, мы должны сначала оздоровить семейную жизнь. Именно у евреев все начиналось с семьи. Так, от действий отдельной личности, через семью, совершится переход к народу, новый народ — это «народ-человек», «совокупная личность».

Мироощущение Гордона поэтично. Он не мог писать о национальных задачах, не посвятив полстатьи описанию экзотической природы, которая так отличается от русской и частью которой должен стать человек: «Природа здесь (я говорю о колониях Иудеи) дивно красива. Но в этой красоте как будто чего-то недостает или как будто что-то слишком красиво. Не привык я к здешней перспективе, в которой, благодаря прозрачности воздуха, все видно на далеком расстоянии, как на ладони, <…> и в первую минуту производит впечатление как бы не природы, а чего-то намалеванного: не привык к этому однообразию, к этому постоянству ничем не омрачаемой красоты и ничем не возмутимого спокойствия...»[9]

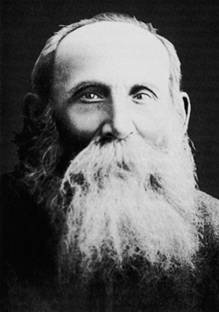

А.-Д. Гордон. Центральный сионистский архив, Иерусалим

По названиям статей Гордона видно разнообразие задач, которые он ставил: «Работа», «Мы и мировой пролетариат», «Человек и природа», «Арабский вопрос», «Вечность и мгновение», «Ассимиляция», «Работа и справедливость», «Национализм и социализм», «Наши внутренние счеты», «Объединение мнений и война мнений», «Выяснение разницы между иудаизмом и христианством» и т. д. Он писал в стиле довольно догматическом. Но Гордон был не только теоретиком работы — его собственное участие было беспрецедентным. Отказавшись по приезду от предложенной ему должности библиотекаря, он пошел работать на цитрусовой плантации и виноградниках Петах-Тиквы, чтобы работать и одновременно общаться с молодежью; впоследствии переехал в Галилею и стал членом кибуца Дганья-А. Немолодой и нездоровый, он не мог быть успешным землепашцем, часто оставался без работы — из-за возраста и оттого, что некоторых работодателей раздражала его критика порядков в ишуве. Ему было нелегко с молодежью. «Я стар и всегда нахожусь среди молодых, детей другого поколения, и только в этом уже есть преграда. И снова не с моей стороны <…> Я ведь не работаю, как молодой, и потому нет мне места в группе. В ней должны работать молодые, имеющие силу и энергию». Но эти проблемы были ощутимы только им и незаметны со стороны, — наоборот, окружающие очень его ценили: «Глубоким и чудесным было влияние на Дганью и ее людей старейшего из общества Аарона-Давида Гордона <…> Необычность его личности, его чистая вера и подлинность убеждений, его погруженность в работу и свет его естественной жизни накладывали на каждого из нас, и на всех вместе, особую печать <…> Он был очень беден, предельно скромен в своих потребностях, педантичен в отклонении от всего, что отделяло бы его от всех, нагружал себя общественными обязанностями и мобилизациями на работу, всегда стремился быть, “как все” — не ниже, — а мы чувствовали и знали, что он лучший, избранный»[10].

Необычность и мощь Гордона заключались не в сочетании физического труда с умственным, а в том, что, отдавая все свои способности национальному делу, он оставался свободным: заложил основы рабочей партии, но не состоял в ней; регулярно печатался в газете «А-Поэль а-цаир», но не был членом ее редакции; был сионистом, но не политиком и к тому же вел религиозный образ жизни: каждое утро облачался в талит, накладывал тфилин и молился. Казалось, ему удалось преодолеть расколотость человека Нового времени, в том числе еврейского человека. Одни современники видели в нем потомка мудрецов эпохи Талмуда и мидрашей, другие считали его чудаком. В «Последних записях», набросках к некрологу о себе, он писал: «Один писатель сказал обо мне однажды, что я — то, что по-русски называется “юродивым” (в тексте это слово написано по-русски. — Н. П.), но в улучшенном варианте, в том смысле, в котором называли юродивыми Достоевского и Толстого. <…> Одно только я мог бы сказать тому писателю и подобным ему, не для себя, а для тех юродивых, которые остаются в жизни: в еврейском народе не было и нет “юродивых”»[11].

Легенда о чудно́м старике из Палестины дошла до европейских сионистов; когда Гордон возвращался из Праги и остановился в Вене, тысячи венских халуцим собрались посмотреть на него. А в 1923 году, всего через год после его смерти, в Галиции возникло, а потом распространилось по еврейскому миру движение Гордония, лозунгом которого стали авода ацмит, «самостоятельный труд», и возрождение культуры на иврите.

Йосефа-Хаима Бреннера запомнили по его фотопортретам: воспаленные глаза, в которых застыл крик, из той «системы крика», с которой он обращался к людям. «Я обратил внимание на походку Бреннера: ступал он тяжело, по сторонам не смотрел, руки обычно держал за спиной. Он был молчалив, угрюм, как человек, привыкший к одиночеству»[12]. Став жертвой арабского погрома (зарезан в пасхальный день 1921 года в своей квартире на окраине Тель-Авива), Бреннер будто подтвердил справедливость своего пессимистичного взгляда на жизнь.

Гордон вошел в национальную память как символ поселенчества: прямой старик с мотыгой на плече. Таким он был запечатлен в рисунках Нахума Гутмана. Один из современников свидетельствовал: «Он был одет в короткую безрукавку с закрытыми отворотами, которая мягко облегала его тело. Вместо шляпы на нем была простая каскетка с козырьком <…> на ногах вместо ботинок были сапоги, похожие на сапоги хасидов и рабочих людей. Вообще, в его внешности было нечто от благородной небрежности дворян известного типа, которые стараются быть наравне с простыми рабочими, но их благородство чувствуется все равно»[13].

В 1920 году Гордон заболел и выходил на работу больной. «В один из дней сивана Гордон, как обычно, вышел на работу, но выглядел очень бледным. К нему подошла кибуцница и вытащила заступ из его руки. Он был вынужден подчиниться нашему приговору и поехать на обследование в Цфат»[14]. После чего друзья устроили ему путешествие, его сопровождали несколько людей из Цфата, среди них — поэтесса Рахель.

Творить образ Гордона начал Бреннер: в повести «Ми-кан у-ми-кан» («Со всех сторон», 1911) он создал идеального героя Амрама, уроженца Эрец-Исраэль, который станет решительным и смелым и сумеет отомстить арабам за смерть отца, — так появился прообраз сабры. А в финале повести Амрам прильнул к деду, Арье Лапидоту, в котором узнается Гордон. Оба они, дед и внук, на посту, «на страже жизни».

В том же открытом письме Бреннеру Гордон старался отметить не только различия, но и близость. «Разница между нами не в отношении к существующей реальности. Когда я вижу тебя, рисующего действительность цветами более черными, я не пугаюсь и не ужасаюсь. <…> Но когда ты творишь реальность, дополняешь ее — я не с тобой»[15]. Интересная деталь: экзальтированный романтик укоряет мрачного реалиста за субъективизм, за «дополнение» картины действительности. Казался ли он себе более объективным? Видимо, да. Усилия поселенцев он измерял мерками длинной еврейской истории и оттого не отчаивался. Бреннеровские обобщения относились к современности, к определенному типу людей, они не базировались на религии и национальной мифологии. Чем больше отчаяния, тем больше усилий придется приложить для возрождения, как сказано в известной формуле Бреннера: «Невозможно жить здесь, но другого места нет».

Тип универсального человека, каким был Гордон, проиграл профессионализму — и в мироощущении, и в гражданской деятельности. Но диалог Гордона и Бреннера представляется особенно примечательным во временной перспективе. В балансе успехов и поражений ставшего государством еврейского ишува «тень» и «свет» оказались неразделимы. «Англичанин» по-прежнему не всегда считается с интересами Эрец-Исраэль, но настроение молодежи стало более устойчивым.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

[1]. Бреннер Й.-Х. Самокритика. Сионизм в контексте истории. Иерусалим, 1992. С. 93.

[2]. Китвей А.-Д. Гордон (Сочинения А.-Д. Гордона). Том 1. Тель-Авив, 1945. С. 103.

[3]. Агнон Ш.-Й. Вчера-позавчера / Пер. Т. Белицки. М., 2010. С. 557, 559, 660.

[4]. Бруцкус Б. Воспоминания о Гордоне // Наш друг и учитель Аарон-Давид Гордон. Бейт-Дганья, 1962. С. 21–22.

[5]. В спорах о главном (Отклики читателей на работу С. М. Дубнова «Письма о старом и новом еврействе»). Вступ. статья, публикация и комментарии В. Фирина // Вестник Еврейского университета в Москве. 1997. № 2. С. 212–215.

[6]. Халом меат А.-Д. Гордон // Бемаале. 6.02.1953.

[7]. Гордон А.-Д. Палестинские письма (из частной переписки эмигранта) // Еврейская жизнь. 1904. № 11.

[8]. Сола М.З. Еврейство в философии А.-Д. Гордона // А-Поэль а-цаир. 12.02.1969.

[9]. Гордон А.-Д. Палестинские письма…

[10]. Быть евреем в России. Материалы по истории русского еврейства, 1900–1917. Иерусалим, 2002. С. 257.

[11]. Китвей А.-Д. Гордон. Том 5. С. 226.

[12]. Гутман Н. Эхуд Бен-Эзер. Меж песками и небесной синью. Иерусалим, 1990. С. 81.

[13]. Харизман А.-М. Альядо А.-Д. Гордон (Возле А.-Д. Гордона). Сефер а-алия а-шния (Книга Второй алии). Тель-Авив, 1947. С. 758.

[14]. Героически он держался до конца. «Гордон шел все время впереди, не теряя общего ритма, без остановок. Его настроение на природе было приподнятым, он был освежен чистым воздухом. Но во время расставания сказал: “Жаль денег, которые Дганья потратила на меня”. Врачи советовали ехать в Вену, но без гарантии на излечение. Около 6 недель пробыл он в лечебнице, окруженный заботой д-ра Робинзона, который любил больного и ухаживал за ним с исключительной преданностью. Однажды Гордон сказал Яэль: “Я ведь знаю, что иду умирать, и будущее — не мое, и все же я интересуюсь всем». Яэль записала в дневнике: “Через некоторое время он проговорил: „Я, видимо, теряю сознание“. Я испугалась. Он это почувствовал: „Что это? Это случается с человеком в последние мгновения“ — и замолчал. Снова очнулся, что-то произнес, понять было невозможно. Я едва разобрала: „Израильский народ, Дганья“. С этими словами он испустил дух”» (Быть евреем в России. С. 240).

[15]. Китвей А.-Д. Гордон. Том 1. С. 104.