[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АВГУСТ 2011 АВ 5771 – 8(232)

«НЕТ» КАК «ДА»

НОНКОНФОРМИЗМ БОРИСА ЛУРЬЕ В ЗВЕРЕВСКОМ ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУСсТВА

Лиза Плавинская

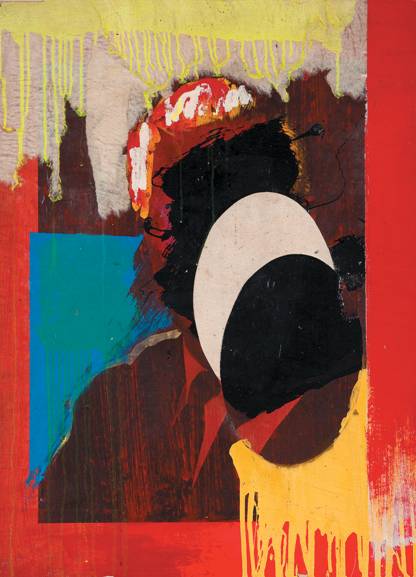

Борис Лурье. Из серии «Искусство и политика». 1968 год. Фонд Бориса Лурье

Зверевский центр современного искусства в Москве — независимая институция, названная именем одного из самых известных русских нонконформистов художника Анатолия Зверева, — известен как художественная и поэтическая площадка искусства, может быть, последняя в Москве, не отравленная всеразъедающим влиянием арт-рынка.

И в этом смысле очень символично, что выставка идеолога американских нонконформистов Бориса Лурье (1924–2008) оказалась именно здесь. Хотя на самом деле это очень странно, так как, в принципе, экспозиция из сорока произведений 1949–1970-х годов является событием высочайшего музейного уровня. Но в данном случае история развивалась не по линии истеблишмента или круговорота дорогих произведений в музейной среде. Это история живого искусства, подчиняющегося исключительно собственной логике, искренней заинтересованности и совпадению человеческих и художественных позиций. Такого в Москве, пожалуй, еще не было никогда.

Директор Зверевского центра поэт и куратор Алексей Сосна, будучи в Нью-Йорке на поэтических чтениях по приглашению «Нового журнала», в гостях увидел произведение Бориса Лурье и, по его словам, почувствовал, что искусство этого художника созвучно эстетике Зверевского центра. А дальше нью-йоркские поэты, представители, как ни странно, враждующих поэтических группировок, в удивительно короткие сроки сделали так, что Фонд Лурье действительно отправил в Зверевский центр ретроспективу работ знаменитого борца с консьюмеризмом и соглашательством. Получилась выставка, восстанавливающая свободные идеалы 1960-х, основательно подзабытые здесь и сейчас, принесшие дух яростной борьбы с общественным лицемерием, пронизанный эмоциями и очевидно демонстрирующий непосредственный пульс смены художественных направлений, обычно замыливающийся в глянце толстых искусствоведческих книг.

Фондом Лурье был сделан акцент на раннее творчество художника. Совсем небольшие работы в стиле кубизма 1920-х, трогательно аутентичные, невероятно изысканные по цвету, с исключительно европейским ощущением хрупкости городской культуры и художественных достижений французских пространственных революций в живописи и скульптуре.

В 1954–1955 годах Лурье обучался в Париже в постимпрессионистской еще академии «Гранд Шомьер». Возвратившись в Нью-Йорк, он стал участником группы радикально настроенных художников, поэтов и искусствоведов «Март». Однако это был только промежуточный пункт. В самом конце 1950-х Лурье с друзьями создает движение «No!art», смысл которого — прямое высказывание, не спрятанное за ширмами эстетизма, морализаторства и приятия обществом.

Самые знаменитые работы Бориса Лурье относятся именно к акциям и выставкам объединения «No!art». Прежде всего, это шокирующие коллажи, на которых слащавые фотографии девушек из мужских журналов сопоставлены с беспощадной фотохроникой нацистских преступлений против человечности. Смотреть на них практически невозможно. Это искусство шокирует сегодня так же, как и полвека назад. И оттого что из непризнанного оно стало музейным, становится, наверное, еще страшнее. В этих произведениях эмоции и чувства не имеют срока давности. Это беспощадный сарказм на основе тончайшего эстетизма и глубокого знания языка актуального искусства.

Без названия. 1954–1955 годы.

Фонд Бориса Лурье

Лурье писал, что помимо страха, отвращения, соблазнения и прочих сильных чувств и эмоций, которые может вызывать искусство, его больше всего интересовало смущение. И он добивается его. «No!art» — эстетика и стиль Нью-Йорка 1960-х, эпоха битников, беспощадных и веселых, двери, открытые мастерами абстрактного импрессионизма и поп-арта, но двери, в которые вошли по-настоящему честные парни, которым правда не нравилось то, что любая этическая проблема слишком быстро покупается за деньги и становится сладостным и беззубым искусством.

Но 1960-е прошли, и «No!art» было практически забыто на долгие двадцать лет. Вторая жизнь этого искусства началась в конце 1980-х на волне европейского раскаяния в деяниях Холокоста. Лурье теперь предстает в первую очередь как еврей-антифашист, беспощадно и иронично обвиняющий общество в попустительстве насилию и геноциду.

Представитель дискурса современного искусства, Борис Лурье создает жесты, возможные лишь в поле этого искусства: коллаж, ассамбляж, он совмещает свободный жест из арсенала психологической абстракции, плакат и коммерческое фото из арсенала поп-арта. Но и это разительно отличает Лурье от любого другого представителя нонконформизма 1960-х. В изобразительном искусстве его высказывания глубоко личны, и это личность юноши-еврея, прошедшего Холокост: еврей в концлагере, еврей среди евреев в концлагере, еврей среди евреев в Нью-Йорке, помнящий о том, как евреи жили в концлагере… Еврей-русский, еврей-европеец, еврей-американец. Одни из базовых тем еврейского изобразительного искусства, которое является ровесником авангардизма вообще, — это трогательное внимание к местам еврейского детства, как правило местечка, нежная нота влюбленности и трогательные женские образы.

Глубокая литературность, любовь к надписям и интонация вспоминательного рассказа — общие черты творчества выдающихся художников-евреев ХХ века: Шагала, Рыбака. Свойственно это и Борису Лурье, только вместо пусть бедного, но уютного быта местечка — концлагерь. В котором нет никакого быта, есть только правда урожаев смерти, а нежный женский образ уничтожен буквально, и остаются лишь эротические фантазии, воплощенные в фотографиях из специфических мужских журналов. И единственное слово, которое все еще может быть написано, — это «Нет!».

Выставку сопровождает статья Дональда Каспита «Евреи, нацисты, женщины: травматическое начало творчества Бориса Лурье», в подробностях исследующая психологические подтексты и последствия насилия над евреями, над жизнью в суперполе крайних степеней нарушения прав человека и уникальной возможности свободы искусства говорить об этом.

Не-живопись. 1956 (?) год.

Фонд Бориса Лурье

Но возникает вот какой вопрос. Выставки являются элементом культурного обмена, и эта выставка большое культурное событие, демонстрация объектов протестного искусства 1960-х, сильного и живого до сих пор. Искусства, вырвавшегося из усыпляющих объятий музея. Другой аспект — Холокост. Тема насилия и угнетения, а также раскаяния перед евреями. Сотворившие это деяние обречены на жизнь в осознании своих преступлений. Они манифестируют свое раскаяние и находят в этом смысл жизни и процессов в искусстве. И мир этот узаконен, и голос евреев в этом мире — голос жертв. И это тоже общепринято. Однако в случае Лурье мы сталкиваемся с иной позицией: это прежде всего история жизни и творчества человека, выжившего в концлагере и обретшего свободу, — в том числе от стереотипов общества, какими бы привлекательными они ни были.

Лурье, как выжившему и нашедшему в себе силы жить полноценной жизнью, а не жизнью жертвы, позволено судить и сравнивать, называть вещи своими именами, не прикидываясь святошей, наслаждаться, обвинять, демонстрировать… Это искусство тем более остро, что, в отличие от других, совсем не окрашено нотами сентиментальности. Оно жизнерадостно и прямолинейно, в стиле его современников писателей-битников.

Прожив всю жизнь в Америке, Борис Лурье никогда не забывал своих русских и еврейских корней, считал своим языком русский и поддерживал связь с родственниками в Ленинграде.

Еврей, он же русский, он же американец, Лурье использует Звезду Давида как восклицательный знак или нотабене. Магендовид у него из позорной метки времен Холокоста становится солнцем — не клеймом, но знаком. Лурье таким образом перечеркивает свастику Звездой Давида.

Дональд Каспит видит в Борисе Лурье эмоционально деформированного юношу, прячущегося за ширму перенесенных страданий и не допускающего мысли о том, «что крепче нас делает то, что не убивает». А ведь в случае Лурье это именно так. Не марионетка, но по-настоящему свободный член общества, благодаря богатому жизненному опыту не позволяющий врать себе и окружающим.

Дора Эштон — выдающийся искусствовед, соратница Пикассо — говорила про «No!art», что оно «уже не искусство», но мы, за полвека подрастеряв все достижения авангардизма, точно опознаем его как искусство.

Живопись в стиле битников. 1960-е годы.

Фонд Бориса Лурье

Cеймур Крим, знаменитый издатель литературы битников, квалифицирует искусство Лурье как искусство, «выкалывающее глаза и насилующее душу».

Но все это американский взгляд на вещи, и тут не хватает одного важного аспекта — упоминания того, что работы Лурье нежны и интеллектуальны, пропитаны горьким изяществом парижской школы.

Выставка Лурье в Москве открывает удивительные черты. На первый взгляд — шокирующие. К примеру, осознание того факта, что русский зритель не в состоянии переживать Холокост как травму. Травма — это что-то, что остается после окончания насилия, здесь же Холокост в известном смысле продолжается. Он продолжается не только по отношению к евреям, но и ко всем национальностям, живущим в этой стране. Однако невосприимчивость к насилию и ярости имеет и совершенно противоположный аспект. В зоне насилия особенно явно высвечиваются позитивные ценности культурной памяти. Они как спасательные круги из гармоничного мира, удерживающего личность от распада. В России позитивная культурная традиция европейского авангарда как сокровищницы цветовых и философских откровений в художественном творчестве выходит на первый план. В России Лурье не злой калека-еврей, но живописец, человек, выражающий свои эмоции в меланхоличной форме изобразительных сюит, с глубокими трагическими оттенками. Не насилие, а трагедия в греческом смысле неразрешимости, безвыходности и невыносимости обстоятельств.

Чемодан. Серия «Коробки и чемоданы».

1964 год. Фонд Бориса Лурье

В американских и английских исследованиях творчества Лурье поражает зацикленность на факте личного страдания художника в концлагере, при полном пренебрежении к подробностям остальной жизни, не менее важной для понимания эстетики его произведений. Меж тем для творчества Лурье характерна, кроме надрывной истеричности жеста, твердая композиционная основа, тонкий и даже нежный колоризм и, как это ни покажется странным, глубокая человечность.

Представленный в Москве чемодан (из серии «Чемоданы и коробки») Лурье идентичен тому, что угодил в концлагерь и вышел из него обклеенный веселыми коллажами. Это типичный русский чемодан, который был почти у всех в СССР, с которым связаны не только страдания, но и радости жизни, расцвеченной путешествиями и приключениями. Сколько всепобеждающего жизнелюбия в облике этого чемодана, — здесь вспоминается скорее не стокгольмский синдром Анны Фрейд, а карнавализация культуры Михаила Бахтина. Здесь преодоление морали как базовой системы христианского социального сознания происходит не в низ и в минус, а в плюс. Стихия народного празднества, веселого и древнего, уход за маски и выход во вседозволенность, как писал об этом Бахтин. Сам цвет, форма и жест нанесения этих коллажей свидетельствуют о том, что Лурье руководили скорее всепоглощающая веселость и следующая за ней вседозволенность карнавала, нежели обида и злость человека, видевшего смерть в лицо. Он играет невыносимо тяжелыми понятиями, как апельсинами. Он плюет на всех — и на страдающих, и на разлагающихся от благополучия, — он весел и всемогущ, потому что он — художник.

Без названия. Из серии «Черно-белая живопись».

1957 год. Фонд Бориса Лурье

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.