[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАРТ 2010 АДАР 5770 – 3(215)

Лев Рубинштейн, Собиратель камней

Беседу ведет Николай Александров

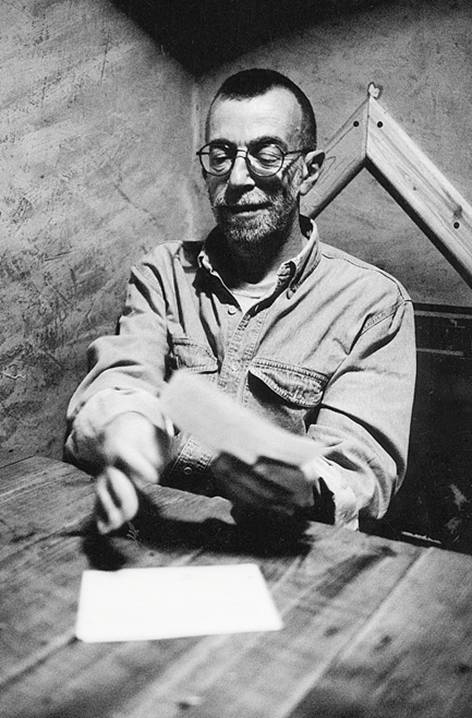

Лев Рубинштейн – патриарх московского концептуализма, лицо известное. При всем том он как будто не вполне поэт и не вполне писатель, несмотря на признание и прочную литературную репутацию. Его знаменитые «карточки» не вполне стихи, а рассказы – не совсем рассказы. И тем не менее, Лев Семенович – поэт и писатель, вне всяких сомнений. А плюс к тому – журналист, мемуарист, московский житель и замечательный собеседник, что немаловажно. Если поэзия – это выяснение отношений со словом, если поэт – это художник слова, если писательство – это рассказывание историй, если слово – это не «мертвый след» на листе, но звуковой жест, артикуляция, декламация, речевая пластика, то, если угодно, и «Картотеки», и «Случаи из языка», и «Словарный запас» и другие произведения Рубинштейна – безусловные образцы изящной словесности.

– Лев Семенович, поскольку мы вдвоем и беседе нашей сопутствует коммунальная обстановка, предлагаю начать с детства. Где прошло ваше детство?

– Оно у меня как-то странно раздвоилось. Связано это, видимо, с тем, что я много где жил. Родился я в роддоме имени Грауэрмана, для всех москвичей понятно, что это такое. А для не москвичей объясню: это знаменитый в Москве роддом. Сейчас он находится на Новом Арбате, а в те времена – в арбатских переулках. Мы сейчас на Малой Бронной, а семья моего отца жила на углу Большой Никитской, тогда Герцена, и Скорятинского переулка. В огромном доме ХIХ века, то есть я хотел сказать, в огромной квартире. Но это не значит, что семья занимала огромную квартиру, там тьма народу жила. Помню, коридор был длиной в переулок. По этому коридору дети устраивали гонки на трехколесном велосипеде, сшибая соседок с тазами и кастрюлями. За что и получали. Часть детства я прожил там, часть за городом. Сначала была дача. Ее мой отец как-то купил в долг, а потом мы туда переехали, потому что в коммуналке, где я провел раннее детство, находиться было невозможно из-за перенаселенности. Семейство моего отца тоже женилось, рожало, в общем, было что-то невообразимое. В подмосковной Тайнинке я прожил детство и даже ходил там в школу – 11‑я мытищинская средняя школа. Вот такая загородно-центровая жизнь была. А еще где-то год – это я помню отдельными эпизодами, потому что мне тогда было три года, – прожил с отцом и матерью за полярным кругом. Жили где-то на Енисее, ниже Игарки, отец был военным инженером, участвовал в строительстве знаменитой ГУЛАГовской железной дороги, которая шла вдоль берега Ледовитого океана. Эту дорогу, как известно, не достроили, зато народу положили немало. По рассказам мамы знаю: жили в палатке. Она рассказывала, посреди палатки стояла печка, около которой спать было жарко, а стоило чуть от нее отодвинуться… Очень важно было спать не вплотную к стене, потому что утром обнаруживал, что примерз к стенке, и надо было отдирать.

– А самые первые, самые яркие детские воспоминания с чего начинаются?

– Наверное, с ощущения многолюдности. Ощущения эти для младенца теплые и радостные, почти утробные. Думаю, эта вся безусловная теснота, в которой мы жили, мной воспринималась как невероятный простор. Я потом понял, что дети иначе воспринимают пространство. Чем дольше находишься на пятачке, тем пространство больше. Пространство воспринималось не маневром для движения, а как множество окружающих тебя предметов, людей, существ. Чем больше людей, тем пространство больше. Я всегда был счастлив, когда за столом собиралось много народу, это были и родственники, и друзья. Родственников было пол-Москвы. В основном отцовские, ну еще мамины. Отцовские жили в Москве, а мамины братья в других городах, но часто приезжали. Они были военные, все трое. Все друг друга любят, все ругаются. Крикливые. У меня ощущение было, с одной стороны, постоянного скандала, с другой – я понимал, что они жить друг без друга не могут. Скандал был из-за темперамента. Я маме говорил, когда все за столом сидели: «Мама, ты меня учишь не перебивать никого, а почему взрослые каждый говорит свое, и никто никого не слушает?» «Потому что они взрослые, им уже можно», – объясняла она. Естественно, я скорее хотел стать взрослым, чтобы иметь полное право перебивать собеседника.

Если говорить о социально значимых из ранних детских впечатлений, то это, конечно, день смерти Сталина. Я помню его очень отчетливо. Как раз находился в центре, у бабушки. Болел ангиной. За окном шел снег. Я лежу и, чтоб как-то себя развлечь, слушаю радио. В этот день не было моей любимой передачи «Угадайка». Вместо нее скучная серьезная музыка. Левитан что-то говорил, я не понимал, что происходит. Я болел, но выздоравливал. Поэтому блаженное состояние выздоравливающего, на фоне всенародного траура, навсегда оставило двойственное впечатление. Все вокруг плачут, а мне хорошо. Конечно, хочется из этого сделать многозначительную метафору, но воздержусь. Просто такая констатация, насчет выздоровления. Мой брат был старше меня на девять лет, уже подросток. Он поперся с друзьями на эти похороны, потому что его дружок сказал, что знает путь на Неглинку какими-то дворами. Но их выловили, надавали по шее и отправили по домам. Отправили к счастью для них, потому что все знают, что там было. Таким было мое детское счастье, я как-то умудрился его в себе сохранить. Чувство полной защищенности, притом что время было страшноватенькое.

С отцом, матерью и двумя старшими братьями на Крайнем Севере. За спинами та самая палатка. 1949 год

– Но вот сам коммунальный быт. Такое ощущение, что затем это становилось просто нормой?..

– В середине 1960‑х годов отцу дали какую-то квартирку в хрущевке, правда кирпичной. Мама была счастлива. Квартира тесная, но уже – своя. Уже не надо топить печку, можно мыться в своей ванной. Это такое было счастье. Кухня крошечная, но своя. Уже ты не дышишь паром чужого борща. Но многие друзья моей юности и молодости в коммуналках жили. Поэтому для меня блуждание по центру в юные годы – абсолютно естественный образ жизни. Вроде я-то жил на окраине, но все жили здесь. Причем коммуналки были необычные – в тех домах, которые сейчас давно уже не жилые, в которых сейчас офисные помещения. Конфигурации этих квартир были невероятные. Странные коридоры, странные антресоли, у кого-то вход был с улицы, у кого-то с чердака. В общем, черт знает что творилось. И это воспринималось как норма. До того, как появились кооперативы, люди стали одалживать деньги, что-то где-то покупать. А из-за этих коммуналок все поколение моих друзей чувствовало себя бездомными. Жили либо с родителями в коммуналках, либо в хрущевках, где тоже тесно. И если у кого-то была своя комната, да еще в центре, – были такие друзья моей юности, у которых родители начали получать квартиры где-то в Черемушках, оставляя им комнаты в центре, – то эта комната превращалась в Б‑г знает что.

Одна моя однокурсница жила на Тверском бульваре в огромной коммуналке. Родители ее обосновались где-то в Теплом Стане. Однокурсница соседствовала с пожилой парой. Люди они были деревенские, перебирались на лето в родную деревню, а осенью возвращались и привозили две огромные бочки, которые все время стояли на кухне. В одной – квашеная капуста, в другой – огурцы. И вот эта Наташа, как сейчас помню, когда мы заваливались к ней гурьбой, принося бутылки с вином и водкой, вскидывалась: «Ой, а чем же закусить? У меня только хлеб. Сейчас, минутку». На цыпочках выходила на кухню, оставив кого-нибудь стоять на стреме, и возвращалась с двумя мисками: с капустой и с огурцами. И мы так жили целую зиму. Бочки были такие огромные, что не кончались. Соседи ущерба не замечали.

– В одном из текстов вы перечисляете своих домработниц и нянь. Это тоже одна из примет времени, того образа жизни?

– Конечно. Притом что все жили бедно, почему-то у многих были няни и домработницы. Думаю, это потому, что труд их оценивался невероятно дешево: все ведь были из деревень. Некоторые буквально за койку соглашались помогать по хозяйству. У меня была совершенно роскошная няня. Звали Дуня, до сих пор ее помню. Безграмотная деревенская старуха. Хотя, может, и не старуха, скорее мною она воспринималась как старуха. Наверняка ей было лет сорок, но она вспоминается в неизменном платочке, со вставными зубами, старухой из деревни. Скептически настроенная, со своим крестьянским остроумием, Дуня возилась со мною много, просто обожала меня. Когда кто-нибудь при ней говорил, что этот мужчина красивый, Дуня отвечала: как же, отворотясь не насмотришься. Такие у нее шутки были. Дело в том, что в ее представлении красивых мужчин было двое – ее покойный муж (как-то она показала мне мутную фотографию мрачного мужчины) и я. Я с ней много времени проводил. Мама рассказывала, как однажды ужаснулась: я в очередной раз приболел, пришла медсестра уколоть. И вот этот городской мальчик с белыми кудряшками, увидав шприц, вдруг по-бабьи заголосил: «Ой, ня надо-ть». А у товарища моего нянька оказалась страшной алкоголичкой, разоблачили ее случайно. Гуляя с товарищем, она всякий раз заходила в аптеку за флаконом «Тройного». Товарищ мой не интересовался, с какой целью его няня покупает пузырек. Напротив, радовался, что ему каждый день доставалась пробочка от флакона: из этих пробочек он собирал армию на столе, пока ее не заметили родители и не спросили, откуда столько крышек. Он простодушно рассказал все как есть, в результате с няней попрощались.

– Няни и домработницы были до войны или это уже послевоенная примета?

– С довоенным временем я не знаком в силу моего возраста. Я послевоенный. Родился благодаря лично товарищу Сталину, запретившему аборты в 1946 году. Нас было много – не то чтобы нежеланных, но незапланированных детей. Перенаселенность, бедность невероятная не предполагали демографического взрыва, тем не менее он был. И не в последнюю очередь благодаря таким вот мерам. Мама рассказывала, когда я был взрослым, как не хотела меня и как я все-таки появился. Говорила, что плакала тогда: «Черт с ним, рожу ребенка, но хотя бы девочку». Нет, родился я, весом в 4,5 килограмма. Как-то один из моих друзей, услышав про 4,5 килограмма, зло пошутил: такой и остался.

– Каким образом коммунальный, разношерстный быт сочетался с советскими атрибутами? Вы, судя по вашим текстам, вырастали в этой советской атмосфере книжек, радиопередач, песен.

– Постоянно включенное радио – да, но это свойство не только моего поколения, – может быть, даже и твоего. На кухне висели репродукторы, которые с утра до вечера что-то пели и говорили. Их воспринимали, как дождь, как протекающий потолок. И что? Эти приметы советского времени не рефлексировались. Они просто входили в этот коммунальный быт. Были частью жизни. Как статуэтки, как репродукции, вырезанные из «Огонька». Быт был по нынешним меркам, можно сказать, унифицированный. Кто-то из «Огонька» вырезал Шишкина, кто-то что-нибудь из Дрезденской галереи. Кто-то украшал спинку дивана пустыми флаконами от одеколона, а у кого-то была бабушкина фарфоровая статуэтка. Еще одна особенность коммунального быта – естественное смешение стилей. В одной квартире могли быть антикварные вещи, какой-нибудь дедушкин секретер и тут же жестяная банка из-под монпансье. Тогда досоветское и советское было вперемешку. Общего стиля не было, вернее, это и был общий стиль.

Первый класс

– А если говорить о людях досоветских и советских?

– В моем детстве все были советские. Было странно даже вопросы такие задавать. Досоветские люди доживали – это, кстати говоря, канонично для большой московской, да и питерской квартиры. Как правило, какую-нибудь комнату занимала пожилая Клавдия Николаевна, которая, как потом выяснялось, была потомком семьи, когда-то владевшей всей квартирой, а то и домом. У нее всегда в комнате было интересно. Фотографии каких-то усатых мужчин в военной форме, статуэтки, люстра с висюльками, остатки былой роскоши. Еще помню, в моей юности было большое количество арбатских старушек. Из бывших. Их узнавали по шляпкам, по сумочкам. Они были бедны, при этом очень опрятны, строги к окружающим. Помню бабушку, стоявшую в очереди передо мной в магазине «Диета» на Старом Арбате. Она невероятно придирчиво покупала 150 граммов ветчины. Очередь ворчала, но она ощущала себя вправе. У них это сохранялось. Я любил с ними знакомиться на бульваре. Как я уже говорил, я много слонялся по центру. Они охотно шли на знакомство, потому что были одинокие, и были рады, что кто-то хочет их слушать. Иногда намекали на любовные связи со знаменитостями. Из всех их мифических объектов романтических отношений в смысле частотности преобладали двое. Условно говоря, бабушки делились на бывших возлюбленных Станиславского и Рахманинова. Были еще варианты, но эти двое – в абсолютном большинстве.

– Мы часто говорим: советская эпоха. Именно понятие советскости связывает эти времена? Обращаясь к более позднему опыту, можно ли определить эту «советскость»?

– Если говорить обо всех временах – нет общего знаменателя. Все было объединено общественной тоталитарностью, но она была разной степени накала. Потому что, когда я говорю о своем раннем детстве, об ощущении теплоты, счастья практически, я не думаю о том, что оно пришлось на самое страшное время. Все, что я знаю о сталинском времени, я знаю от других. Я лично эти несколько лет при Сталине прожил счастливо, потому что мне было от ноля до шести лет. Сознательное детство – при Хрущеве, это другая эпоха. Исходя из всего того, что я знаю о ней, это был слом гораздо серьезнее, чем, например, крушение советской власти. Хотя это тоже было советское время, и тоже стреляли в людей. Тогда были немного другие табу, люди знали, что можно говорить, чего нельзя. Потому что поначалу, в 1956 году, некоторые и не поняли шутки и стали протестовать против венгерских событий, потом сели в тюрьму. Но, тем не менее, я этому времени очень благодарен. Потому что я тогда был подростком, у меня до сих пор сохранилось ощущение необыкновенной свободы от того времени. Может быть, не все этим временем воспользовались, потому что были общественные предпосылки для взращивания в себе внутренней свободы. Это все происходило подспудно, но не под таким спудом, как в сталинские времена. Тогда уже стали возможны серьезные разговоры. Они, конечно, происходили на квартирах, не в прессе, не в книгах. Время учило нас свободе. Поколение моего старшего брата – поколение шестидесятников. Я тянулся к этому поколению, я с ними дружил и от них я много этой вольности набрался. Они выросли при Сталине, пережили войну, но глотнули глубоко «оттепельного» воздуха. А понятие советскости для меня, в таком самом гнусном варианте, конечно, 1970‑е годы. Когда я уже был взрослым, но молодым. Когда формировался как автор, как художник, как литератор. Когда я говорю «советский», как эпитет, я, конечно, говорю о 1970‑х – первой половине 1980‑х. Если все это: этику, эстетику, систему отношений – всю эту политическую фактуру попытаться описать одним словом, то этим словом будет – убожество. Возможно – ублюдочность. Ублюдочность во всем. В архитектурном стиле, в стиле человеческих, общественных взаимоотношений, какое-то сверхъестественное лицемерие, вранье, достигшее невероятных масштабов. И отвратительное еще и потому, что не верили ни те, кто врал, ни те, кому врали. Все держалось на странной конвенции: мы знаем, что мы врем, и вы знаете, что мы врем, мы знаем, что вы знаете, что мы врем, – так сейчас полагается… Мое социальное и эстетическое становление произошло между двумя гадкими политическими событиями: уничтожением Пражской весны и Афганистаном. Граница моей молодости. 1968 год был очень важным для меня и для моего поколения: он окончательно расколол поколение на тех, кто понял, что никакого социализма с человеческим лицом не бывает, и на тех, кто продолжал верить или делать вид, что верит.

– Если говорить не только об эстетике, но и о социальной модели неучастия... Человек мало того что вырастал в коммунальной квартире, вокруг него повсеместно кипела общественная деятельность – комсомольские организации, занятия, кружки… Откуда взялась стратегия неучастия?

– После 1968 года – это и был первый важный толчок, потому что для многих стало понятно: в рамках существующей системы никакая социальная активность невозможна. Тут опять было два выбора: либо кто-то шел в диссиденты для того, чтобы сесть, – каламбур, шел на то, чтобы сесть, – либо выбирал тип эстетического сопротивления. Я ко вторым отношусь. Ну не все готовы быть героями. В хрущевские годы как раз была стратегия участия. Время было наивное, дурашливое, но очень искреннее. Должно быть все искренне, честно, должно быть все свободно, и тогда мы построим подлинное социалистическое общество. Между прочим, Пражская весна на тех же основаниях существовала, пока не показали, кто в доме хозяин. Отрезвляющее было событие.

Большая семья. Сидят: бабушка, дед и мама.

Начало 1930-х годов

– Вы говорили о политических событиях, но, наверное, можно вспомнить и эстетически значимые. Например, выставка в Манеже, «бульдозерная выставка».

– Выставка в Манеже – это еще при Хрущеве было. Но, смотрите, какая принципиальная разница между выставкой в Манеже с ее хрущевскими «пидорасами» и «бульдозерной выставкой», случившейся спустя десять лет. Художники, выставлявшиеся в Манеже, как раз имели в виду, что они будут легализоваться, что это новое веяние в искусстве и пора выйти на широкую сцену к зрителю. Их пафос был абсолютно позитивен. Но их макнули (фейсом об тейбл). Художники 1974 года, которые вышли на «бульдозерную выставку», прекрасно знали, на что идут. Они не имели никаких намерений сотрудничества с властью, жест их был провокационный. Они знали, что их разгонят, и их разогнали. Благодаря чему они получили высокое паблисити. Это уже была другая стратегия.

– Если говорить об атрибутах советской власти, идеологических и эстетических: о пионерских галстуках, пионерских значках. О коммунальности той же. Вспомните инсталляции Кабакова. Отстранение от советскости, выраженное вполне конкретными вещами. Это все когда началось, помните?

– Отчуждение от советской жизненной фактуры, не только структуры, не только идеологии, думаю, началось в конце 1960‑х. Включая песенки, включая вообще все советское, включая украшения, значочки, галстучки… В диссидентско-снобских, поэтическо-художественных домах все это исключалось. Тогда появились свечки в подсвечниках, иконки, причем необязательно, чтобы эти люди были верующими. Интерес к старине возник страшный. От прялок до открыток, купленных в букинистическом магазине. На книжных полках стали хорошо смотреться дореволюционные книжки. В этом было что-то дизайнерское. Исключалось все – причем вплоть до ни в чем не повинных передвижников. Они тоже воспринимались как что-то советское. Ну и, конечно, в те годы началось западничество как некий заметный вектор. Возникло оно еще в 1960‑х годах, но уже в 1970‑х приобрело тотальный характер. Западничество – в пространственном смысле, а во временном – дореволюционная Россия.

– Существовал ли поколенческий конфликт между дедами и отцами? То есть теми, кто застал дореволюционный быт, и собственно советскими?

– В моем окружении, в моей семье конфликтов не было. Во-первых, к вопросу о дедах, я буквально ни одного деда в живых не застал. С нами, вместе с моими родителями, жила одна из моих бабушек, мамина мама. Вряд ли это называется конфликтом, но она была глубоко верующим человеком. Я этого в детстве не понимал. Она читала молитвенник, соблюдала субботу, у нее была отдельная посуда. Я не понимал почему. Мне казалось, что это свойство бабушек. Она читала какую-то книжку, без обложки, на непонятном языке. Читала справа налево. И я, даже маленький, понимал, что так не бывает, что, видимо, что-то тут не то… И когда я заболевал, бабушка ходила на Перловский рынок, где была одна женщина, торговавшая кошерными продуктами. Бабушка понимала, что только бульон из кошерной курицы может помочь ребенку. Она покупала курицу, ощипывала ее, потом опаливала, варила бульон и поила меня им. Но ведь это никоим образом не назовешь конфликтом поколений. А мои родители, понятно, – комсомольцы 1930‑х, абсолютно не верующие, обрусевшие. Вроде бы и мог быть конфликт. Но, видимо, таковы семейные особенности. Бабушка ни к кому, ни с чем не приставала. Жила своей жизнью. Я это понял и оценил только спустя многие годы. К ней иногда приходили какие-то такие же. Какой-то дед с большой седой бородой. Над бабушкой все подшучивали: мол, опять жених пришел. Но им было по 75 лет. Они на идише о чем-то тихонько разговаривали. Мне запомнилось, как она доверительно сообщала ему рецепт пирога, что ли. Запомнилась фраза: «клейне штикеле цибульки» («маленький кусочек луковицы»). Бабушка на идише говорила лучше, чем на русском. Она из Полтавской области, откуда и мама. А вот поколенческие конфликты с отцом у меня были, когда стал подрастать, когда вошел в подростковый нигилистический возраст. Отец мой был, при всей своей порядочности и прочей добродетели, ужасно упертый коммунист. Не сталинист – просто верил во все, что написано в газете «Правда». Причем был неглупый человек, хороший специалист. Мы так спорили, что чуть не доходило до рукоприкладства. Я даже уходил из дома на день-два. Мама очень переживала.

– Как стал складываться круг, вошедший в историю как «московский концептуализм»? Каким образом возникло это сообщество? Как у вас появилась потребность писать?

– Потребность писать – Б‑г знает. Она у меня была в подавленном виде с довольно раннего возраста. Думаю, началось все через упомянутого старшего брата, принадлежавшего к поколению, которое сейчас называют шестидесятниками. Поскольку с поколением родителей я не то чтобы враждовал, но это было что-то, как сейчас бы сказали, отстойное, я тянулся к интересам брата и его друзей. Он был из стиляг и абсолютно инженерно-технический человек, но модно было интересоваться всякой крутой поэзией, джазом, новым искусством, которое в том же Манеже так неудачно выставили. Он беспрерывно таскал какие-то сборники стихов. Я их тоже читал. Водил меня в молодежные кафе. Тогда это был мэйнстрим: молодежные кафе, где выступали разные Окуджавы. Я к этому тянулся, но не позволял себе писать, потому что в те годы заниматься поэзией было модно. Ну, а как круг складывался... Где-то с кем-то знакомился. С Андреем Монастырским подружился около 1968 года. Сейчас это один из главных людей на арт-сцене, а тогда был поэт. Жил в центре, в коммуналке, с одной из своих многочисленных жен. У них был открытый дом. Многие из тех, кто тогда появлялся, были какими-то мимолетными гениями, появлялись на два месяца, а потом исчезали в никуда. В поезде Таллин–Москва, где-то в 1969 году, я познакомился с художником Валерием Герловиным. Он потом тоже оказался одним из основателей концептуального искусства. Информации было мало. Все мои университеты – это посиделки в мастерских, в пресловутых кухнях. Все, кто что знал, обменивались знаниями. Кто-то звонил и говорил: мне привезли на два дня альбом американского поп-арта. Люди приезжали с разных концов Москвы, чтобы посмотреть. Или послушать пластинку. Круг этот кристаллизовался к середине 1970‑х годов. А были еще разные группки, кружки поэтические, художнические. Я, так получилось, в юности больше общался с художниками, чем с литераторами. Знал о существовании лианозовской поэтической группы, но лично с ними знаком не был. Потом кто-то познакомил с Сапгиром, с Некрасовым… С Некрасовым мы друг другу очень понравились. Он был старше, и вообще был для меня важным авторитетом. Он тоже любил всех со всеми знакомить. Привел ко мне в дом Пригова. И мы тоже сразу друг другу понравились. Дело в том, что московская концептуальная школа, или то, что ею называют, – вообще-то, условность. Школы не было. Мы познакомились достаточно зрелыми людьми, каждый уже что-то делал. Кроме Некрасова, который входил в лианозовскую давнюю и плотную среду, в общем-то, все были одиночки. Я понимал степень своей экзотичности, даже и не пытался входить ни в какие круги. Я был счастлив, когда в середине 1970‑х годов возник круг, где люди взаимно друг другу были очень интересны. В 1975 году я познакомился с Эриком Булатовым, стал ходить к художникам в мастерские. Счастливейшее время.

– А что объединяло? Была ли «точка общая», словами Достоевского?

– Я ее не сформулирую. В те годы возникла такая, как бы сейчас сказали, институция, как семинары. Ближе к концу 1970‑х годов из Питера в Москву приехал Борис Гройс – сильно продвинутый человек, который стал ходить по художникам и объяснять, кто они такие и что они делают. Он же, собственно, и ввел в обиход понятие «московский концептуализм», написав большую статью, которая называлась «Московский романтический концептуализм». Была шапка с общими положениями, несколько персоналий. Был там и я. Он потом опубликовал статью в парижском журнале «А–Я». Так постепенно складывались «подпольные институции». А что объединяло? Трудно сказать, потому что трудно отделить экзистенциальный уровень от эстетического. Какие-то были общие поведенческие коды. Например, принципиальная небогемность. Это были приличные люди, не с расстегнутыми штанами и без каши в бороде. Ведь московское и питерское художественно-поэтическое подполье – оно немножко такое вот. Сторожа, в общем. А здесь такая демонстративная приличность, которая на фоне привычной художественной жизни выглядит вызывающе авангардно. Кто-то хорошо сказал: «Мы из тех, кто на день рождения приходит с цветами, а со дня рождения не уносит с собой бутылку». В те годы культивировалось как раз противоположное. Но люди были разные: каждый со своей программой, со своей поэтикой. В каком-то смысле, я бы сказал, что московский концептуализм объединяет внутреннее ощущение того, что мир поделен, все тексты написаны, картины нарисованы. Задача нынешнего художника – переосмысливать, переназывать. И назвать важнее, чем сделать. В известной степени это номинативное искусство. Конечно, это очень общая позиция. Многие из действующих лиц этого процесса, может быть, со мной не согласились бы, сформулировали бы иначе. Я однажды сказал, что этих концептуализмов столько, сколько концептуалистов. Что касается литературы, то всегда считалось, что были четыре человека, два из которых уже, к сожалению, не на этом свете: Некрасов, Пригов, я и Сорокин. Я случайно обратил внимание на то, к вопросу о поколениях, что последовательно между каждым семь лет разницы: между Некрасовым и Приговым, Приговым и мной, мной и Сорокиным. Это, кажется, и есть возраст культурного поколения. А получилось, что мы относились к одному культурному поколению. Так что поколения – это не всегда вещь возрастная.

– А вы помните первые тексты, которые вы воспринимали как авторские?

– У меня был доконцептуалистский период – лет пять, наверное, таких бурных отчаянных поисков и экспериментов. Я оттуда ничего не вспоминаю, ничего не хочу публиковать, и даже в доме у меня этого мало – раздал, почти ничего не осталось в архиве, а если и осталось, не хочу публиковать. В крайнем случае, после всего. Мое сознательное писание, как я его сейчас воспринимаю, это примерно 1974 год. Начало. Собственно, Первая Картотека.

– То есть вы свою творческую генеалогию начинаете с момента, когда появились первые карточки?

– Да, период до картотеки я считаю не вполне зрелым и самостоятельным.

– А этот перинатальный период был больше поэтическим?

– Очень сильно поэтическим. Со всевозможными полиметрическими выходами, экспериментами, с полностью разрушенным синтаксисом… Тогда я вдохновлялся Хлебниковым, футуристами. Потому что был еще более ранний период – постакадемический, к счастью недолгий, об этом я вообще не желаю вспоминать. В какой-то момент, примерно году в 1973‑м, – он оказался для меня важным, хотя и мучительным годом, – я сильно экспериментировал. Не столько даже с текстом, сколько со способами его бытования. Сочинял какие-то тексты на спичечных коробках, на конвертиках, на открыточках, чуть ли не на винных этикетках. Была идея внедрения текста в бытовую ситуацию. И был период, когда я с моим приятелем-фотографом заходил в московские дворы и на глухой стене писал мелом какую-то фразу, после чего он фотографировал меня на ее фоне. Фразы были совершенно бессмысленные, то есть не бессмысленные сами по себе, они текстуально были бессмысленными, что-то типа: «Волга впадает в Каспийское море». А потом в какой-то момент, в результате всех этих дел, возникла картотека. И я понял, что это уже не изобретение, не радикальный жест, не прием даже, а жанр, который мне свойственен и удобен. И в течение примерно двадцати лет я этот жанр испытывал на универсальность. Для многих, очень многих – я автор картотеки, Рубинштейн, который на карточках. А что там внутри, не очень вникают. Ну, карточки и карточки. Поэтому у многих возникает недоумение: сколько можно? Я на это отвечал: а сколько можно кисточкой по холсту водить? Это совершенно равнозначно. Можно столько, сколько есть что сказать. Каждый мой текст радикально непохож на предыдущие, с новой суммой приемов, ритмической задачей. Для меня это всегда было очень важно. Я этому посвятил двадцать лет. Считаю, что жанр все-таки создал.

– Понятно, что у этого жанра не может быть последователей. Тем не менее существуют какие-то сходные вещи.

– Художники моего круга тоже со словом много работали. Был встречный процесс. Я вроде как генеалогически поэт – пошел по линии визуализации поэтического текста. А художники, которые по происхождению художники, пошли в литературную историю. Кабаков – яркий пример. Мы на каких-то пространствах встречались. Когда познакомились, оба поразились совпадению. Притом что я не очень о нем знал, а он обо мне и подавно. То есть я про него слышал, но не видел работ. Он альбомы делал в те же годы, в середине 1970‑х, – во многом сходные вещи. Но все равно, я рос из литературы, а он из изобразительного искусства. Для него важнее была картинка, для меня – построение фразы.

– Что это такое – картотека? Как бы вы сами определили жанр, который и «не поэзия», и «не проза», и «не драматургия»?

– Я ее называю – поэтический объект, поэтический текст. Он, конечно, поэтический, а не прозаический. Он организован как поэтический. Я считаю, например, что свои фильмы Алексей Герман-старший, особенно фильм «Хрусталев, машину», строит поэтическим способом. Каждый кадр – строка, соединенная с другой не нарративным принципом, а ассоциативным: рифмой или чем-то другим. Это поэзия, но не стихи. Потому что стихи – это совокупность стихотворных строк, а тут совершенно другое. Для меня важно, чтобы в каждом тексте на равных сосуществовали разные жанровые приметы. Именно приметы. Драматургические, поэтические, прозаические, эссеистические – все это в одном произведении. Вообще, современное искусство в принципе не делится на виды и жанры. Как бы то ни было, все так или иначе выросли на грядке, кто литературной, кто художественной. А у художников следующего поколения уже нет таких проблем. Они могут с равным успехом рисовать картинки, петь песни, сочинять стихи. Это все художественная деятельность. Для меня яркий пример – Пригов. Понятно, кем он был. Но одни его знают как поэта, другие как художника, третьи как перформера. Когда его спрашивали, вы все‑таки кто, поэт, прозаик или художник, – «я работник культуры!» – отвечал Пригов в рамках его риторики. Для него это было естественно. Я не могу про себя сказать то же. Но, в общем, я занимаюсь искусством.

– Такое впечатление, что ваша картотека воплощает в себе афоризм «Время собирать камни и время их разбрасывать».

– По моему социально-культурному темпераменту, хочется думать, что скорее собираю, чем разбрасываю. Я всегда исходил из аксиомы, что камни уже разбросаны. Кто думает, что они собраны, ошибается. Мне кажется, я скорее собираю камни. Хочется думать, что мои тексты скорее созидательные, чем разрушительные.

– А как вы относитесь к изданиям своих картотек? Картотека должна существовать исключительно как авторский объект?

– «Должна» – неверное слово. Хотелось бы, чтобы они так существовали. Когда издательство готово их так издавать, я считаю, это оптимальный способ существования текста: важно понять, что картотека – не элемент дизайна, а элемент текста. Когда текст печатается в «плоском» виде, он многое теряет. Я однажды сравнил это с фотографией скульптуры – представление дает, а объема нет. Потому что картотека – это объем текста, глубина текста. Не в метафорическом, а в буквальном смысле. Определенная ритмическая организация. Что, кстати, еще раз доказывает ее поэтическую, а не прозаическую природу. Затевая картотеку, я меньше всего думал, как это будет издаваться. Конечно, как и многие авторы моего круга и поколения, я приготовился к тому, что издавать меня не будут никогда. Именно поэтому стал делать разовые вещи. Вещь как объект. Она не должна тиражироваться, она должна быть у меня в руках, или в музее, или в частной коллекции. Когда на нас свалилась возможность публиковаться, для меня это было некоторой проблемой. Особенно когда речь шла о журнале. Любой текст в книге подпирается другими текстами. А вот публикация в журнале – это для меня на сто процентов проигрышный вариант. Но избегать, отказываться было как-то неспортивно. Я никогда не стремился публиковаться, ни разу никому не предложил своего текста, только откликался на предложение. В журнале так в журнале. Приходилось писать предисловие, чтобы объяснить, почему это именно так выглядит. Потом вышла книга, которая, кстати, не переиздавалась лет десять.

– «Регулярное письмо»?

– Нет, «Регулярное письмо» вышло в Питере у Лимбаха, а через несколько

лет вышло «Домашнее музицирование». Это было последнее мое поэтическое. Не знаю,

имею ли я право на такой анонс, но издательство «Время» предложило мне издать все

в картотечном виде. Я страшно обрадовался. Посмотрим, что из этого получится. А

вообще в виде картотеки книги выходили, но в других странах, во Франции, в Германии.

Их раскупили университеты: кто-то знал меня, кто-то решил, что так хорошо

изучать русский язык. Тут фраза по-немецки, тут – по-русски, – разговорник.

– Вышел роман Набокова «Лаура и ее оригинал», и неожиданно все увидели, что это такой... почти Рубинштейн. Как ни странно это звучит.

– Да, вы не первый, кто мне об этом говорит. И надо сказать, меня никто не спрашивал, знал ли я об этом. Понятно, что ничего я об этом не знал. Да если бы и знал, дело не в этом. Совпадение забавное, но абсолютно принципиальная разница в том, что Набоков текст писал на карточках, а я его на карточках репрезентировал. Вряд ли он опубликовал бы роман в карточном виде, ему бы даже в голову это не пришло. Он просто на них писал, потому что так было удобно. Между прочим, я до того, как решился сделать из картотеки готовое произведение, тоже писал на карточках. Черновики. Потом переносил на бумагу. В какой-то момент подумал: а почему я, собственно, это делаю? вот же произведение у меня в руках! Так первая картотека и появилась.

– Удивительно, что «Лаура и ее оригинал» в данном случае показательный пример: это незавершенный роман, но в результате он приобретает совершенно необъятный объем. Суть в том, что карточки тоже оставляют принципиальные лакуны, жест на уровне текста.

– Это с одной стороны. С другой стороны, каждый картотечный текст я делаю почти так же долго, как Норштейн снимает свои фильмы. Но для меня очень важна полная завершенность – так, как я ее понимаю. При этом я осознаю, что сам жанр предполагает ощущение незавершенности, чего-то оставленного, недосказанного. Это для меня важно. В результате я как бы предъявляю черновик. Но это ложное ощущение.

– Как вы рассматриваете свой переход к книгам «Словарный запас», «Духи времени»? Что это за письмо?

– Появление этого жанра тоже не было стратегически обосновано. Он вырос из моих медийных занятий. В 1990‑х на что-то надо было жить. Я попал в еженедельник «Итоги». Позвали старые знакомые Дина Годар и Сергей Пархоменко. Для меня это была страшная авантюра: не было опыта, ни рецензионного, ни эссеистического. Я просто все время писал прозу. Все прозаические фрагменты входили в поэтический ряд под разными соусами. Я не знал, что буду делать в журнале. Нервничал, пытался обозревать книжки, но у меня это получалось плохо. Я был внутри процесса и мне очень мало что нравилось. Я не знал, что писать, о ком писать. Ругать не любил, хвалить не за что. Очень мучился некоторое время. И от отчаяния нащупал такой жанрик, который всей редакции понравился, даже рубрику придумал: «Разговоры запросто». Жанр этот в себе объединил воспоминательную часть, какие-то истории, общие рассуждения. Мне это в принципе свойственно – междужанровый жанр. Туда я и направил свою творческую волю. Писал, пока ко мне не обратились девушки-редакторы от Ивана Лимбаха: «Лев Семенович, а почему бы нам книжку вот этих штучек не издать?» Я собрал. Так вышла первая книжка, называвшаяся «Случаи из языка». И по сей день продолжаю писать в разных медиях. В настоящее время больше в Интернете. Постепенно складываются книжки. Их уже четыре.

Они не писались как книжки, они собирались как книжки. И интересно, что тут обнаруживается некоторая родовая связь с моими поэтическими текстами, потому что те тоже не писались. Картотеки не писались – только отдельные фрагменты. И я никогда не знал, куда и как много пойдет и для чего. У меня всегда собирался некоторый объем карточек, заполненный чем-то: стихотворными фрагментами, прозаическими, какими-то кусками рассуждений. И они копились до той поры, пока у меня в голове не возникала некая конструкция. Конструктивный принцип, который, собственно, и делает произведение произведением. Когда возникал общий ритмообразующий фактор, тогда находилось применение всем этим фрагментам, карточкам. Тогда я начинал заниматься тем, что в кино называется монтажом. Это был ответственный и увлекательный пункт текстопорождения. Так же создается книжка: есть какое-то количество текстов, я их оцениваю по двубалльной шкале: включу в книгу – не включу в книгу. Есть действительно какие-то мимолетные тексты, написанные к какому-то событию, и мне кажется, что через год-два они будут неинтересны. Опять-таки, когда я составляю книжку, раскладываю по порядку, что за чем, что после чего, – это для меня очень важно. В каком-то смысле это родственный способ текстопорождения.

– Применительно к картотекам вы часто говорите, что это тексты для чтения. Переход к прозе что-то изменил?

– Оказалось, нет. В какой-то момент я понял, что прозаические тексты пишу так же, как и поэтические. А именно – я их внутренне артикулирую. Поэтому я с легкостью иногда позволяю себе с ними публично выступать. Они, как мне кажется, вполне естественно звучат в авторском исполнении, потому что это мои фразы. Я не напишу какую-то фразу, пока внутренне не проговорю ее. Иногда буквально включаю физиологический механизм: фраза – не больше длины моего выдоха. Как и в поэзии, между прочим. Это странный феномен. Я должен признаться честно, что так читаю тексты. Я их читаю, артикулируя внутри. Я понимаю, что это глубоко архаический способ чтения. Спасибо еще, что губами не шевелю. Поэтому я не умею читать быстро. Я тексты проговариваю. Помню, наткнувшись на какую-то статью Солженицына, не смог продраться сквозь первую же фразу. Статья начиналась так: «На самом краю помысливаемого окоёма...» Я на слове «помысливаемого» так долго спотыкался, что не стал читать дальше. Такая особенность, такая инвалидность. Но мы знаем, что настоящий художник даже из недостатка сделает достоинство.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.