[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ФЕВРАЛЬ 2010 ШВАТ 5770 – 2(214)

Макс Вебер: между Эколь де Пари и абстрактным экспрессионизмом Нью-Йорка

Леонид Кацис

В истории искусства случаются такие казусы: замечательный художник, который мог бы составить целую эпоху в живописи, оказывается как бы между двух эпох, каждая из которых включает в себя уже не одного творца, а целые художественные направления. В этом случае гением и классиком оказывается тот, кто становится символом такой «многофигурной» эпохи. А его предшественник и часто учитель, делающий первый шаг, оказывается лишь одним из многих представителей эпохи, уходящей в прошлое и оставляющей свое место чему-то принципиально новому.

Понятно, что такой «учитель» становится завершителем предыдущей эпохи, следовательно, никак не может претендовать на место ее «символа».

Примерно так можно было бы описать место родоначальника витебской художественной школы Иегуды Пэна, чью реалистическо-передвижническую славу прочно затмили его ученики-авангардисты Соломон Юдовин, Элиэзер Лисицкий и, разумеется, Марк Шагал.

Такова, похоже, и судьба замечательного еврейского русско-парижско-американского художника Макса Вебера.

Не так давно нам уже приходилось обсуждать выставку американских художников – выходцев из Российской империи, проходившую в залах Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Петербурге. Выставка была подготовлена столь некомпетентными к показу именно еврейского сегмента искусства кураторами, что пришлось больше заниматься обсуждением того непонимания, к которому кураторская неготовность привела, чем самими художниками и их творчеством. Поэтому теперь представляется особо важным от проблем кураторства перейти к творчеству Макса Вебера, художника, представленного и в каталоге, и на выставке далеко не полно и даже в известном смысле фальсифицированно.

Вышесказанное касается выставки. Что же до истории искусств, то Макс Вебер оказался волею судеб учителем и соратником великого американского художника Марка Ротко (Ротковича), который вместе с другим классиком, Джексоном Поллоком, стал родоначальником абстрактного экспрессионизма.

Прежде чем стать «абстрактным», этот экспрессионизм должен был, в полном соответствии с историей искусств, некоторое время побыть просто «экспрессионизмом». И он «побыл» им в творчестве Макса Вебера.

Мы недаром вспомнили здесь Эколь де Пари (парижскую школу) – громадное явление мирового и даже космополитического искусства, возникшее в столице Франции на рубеже прошлого и позапрошлого веков и просуществовавшее практически до начала второй мировой войны, когда масса евреев, входивших в этот художественный поток наряду с испанцами, грузинами, поляками, армянами и т. д., вынуждена была покинуть Париж.

Однако тогда же во Франции существовали и национальные («почвенные») художественные группы, противопоставлявшие себя интернациональной волне европейского авангарда. Это явление неплохо описывается фразой «Ла пентюр Франсэз версус Эколь де Пари» («французская живопись против парижской школы»).

Однако практически те же самые процессы имели место и в Америке до начала триумфа абстрактного экспрессионизма. Здесь, с одной стороны, существовали так называемый социальный реализм (не путать с социалистическим!) и регионализм, отражавшие трудности жизни американского рабочего класса (его замечательно представляет картина Бен Шана 1936 года «East Side Soap Box»), а с другой – существовала нью-йоркская школа с куда более радикальными, чем у регионалов, художественными устремлениями.

Однако и сюда надо было прийти с каким-то художественными багажом, и взять его иначе как в Париже тогда было негде.

Если о пути Ротко написано и сказано достаточно, то биографию и описание художественного становления Вебера проще найти в работах о его ученике, чем в специальных монографиях.

Вебер столь важный классик американского театрально-декорационного искусства, к нашей теме практически не имеющего отношения, что его русско-еврейскому до-парижскому становлению в специальных работах уделяется совсем немного внимания, а если и уделяется, то получается, как в каталоге московской и питерской выставок...

В этой связи процитируем одну из работ о Ротко, где путь этот представлен кратко, но адекватно.

В 1925 году Ротко «решил поступить в класс Макса Вебера, знаменитого американского художника, который преподавал курс натюрморта. У Вебера и Ротко было много общего: оба они прибыли в США как русско-еврейские эмигранты в возрасте 10 лет. Вебер, один из наиболее прославленных пионеров модернизма в Америке, побывал в Париже в 1905 году, в возрасте 24 лет. Там он встретил прославленных фовистов (“диких”), группу художников, примыкавших к Анри Матиссу, Андре Дерену и Морису Вламинку, и попал под влияние Поля Сезанна и Матисса, недолго работая под руководством последнего.

После возвращения в Соединенные Штаты в 1908 году Вебер развил свою собственную разновидность экспрессионистской живописи, стараясь перевести свое внутреннее духовное видение, переработанное в формы и цвета. На его уроках постоянно подчеркивались эмоциональная сила искусства и Б-жественный дух, который, как он верил, живет в произведениях искусства. Искусство для него не было лишь репрезентацией, но и откровением и даже пророчеством. Эти романтические идеалы произвели на Ротко впечатление, оставшееся надолго»[1].

В чем же состояло это воздействие, оставшееся еще с парижских времен? Ответ на этот вопрос мы и попытаемся здесь дать.

Начнем не с ранних театральных декораций, которые, тем не менее, необходимо держать в памяти, если мы хотим понять колористическое и пространственное решение поздних вещей Вебера, и не с замечательно экспрессионистского и урбанистического «портрета» «Grand Central Station» («Центральный вокзал») в Нью-Йорке, а с камерного с виду «Натюрморта с халой» позднего 1930 года, на котором халу как бы немотивированно окружают три ярко-желтых лимона.

Сравним этот натюрморт с тем, что можно было увидеть на сугубо еврейской картине Иссахара-Бер Рыбака 1925 года («Натюрморт с еврейскими ритуальными предметами», Museon Israel, Jerusalem) и на как бы совсем нееврейском «Натюрморте с черным подносом» Давида Штеренберга 1924 года из Московского музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Связь этих двух вещей с Суккотом и не столько лимоном, сколько этрогом, давно была продемонстрирована в монографии о Штеренберге Евгенией Анферовой. Она же продемонстрировала связь этих вещей с итальянским «Сборником Ротшильда» конца 1400-х годов, где изображены ритуальные еврейские трапезы и другие подобные документы[2].

М. Вебер. Натюрморт с халой. 1930 год \ И.-Б. Рыбак. Натюрморт с еврейскими предметами. 1925 год \ Л. Пелиховский. Суккот. 1894–1895 годы

Таким образом, и в Советской России середины 1920‑х годов, и в Америке 1930‑х годов еврейские художники, кто открыто, кто прикровенно, использовали один и тот же язык, хорошо понятный тем, кто его знает. Марк Ротко учился у Макса Вебера как раз тогда, когда в России два художника писали то, что Вебер напишет уже после того, как его ученик найдет себя в искусстве, преодолев во многом тягу учителя к символической фигуративности.

Реалистический вариант того, что мы видим на картинах Рыбака и Штеренберга, можно представить себе по работе польско-еврейского художника Леопольда Пелиховского 1894–1895 годов «Суккот», где мы видим три этрога в руках разных персонажей картины.

Если же внимательней отнестись к картине Макса Вебера «Натюрморт с халой», то с большей или меньшей долей вероятности можно предположить, что вершина треугольника, образуемого тремя (будем считать) лимонами, хотя с тем же успехом их можно счесть и этрогами, если этому не противоречит обычная хала, противостоит углу скатерти, образующему встречный треугольник, а значит, образует вполне очевидный маген Давид. Впрочем, и характерная конфигурация халы или хал дает тот же эффект.

Лишь для создания этого эффекта и нужны три лимона. И они же, своим количеством, вполне удачно уводят зрителя от ассоциаций с Суккотом.

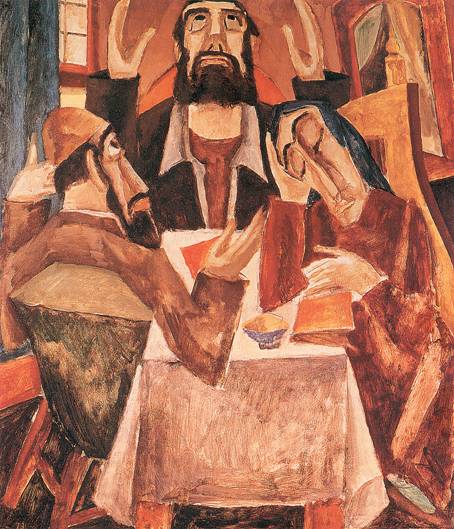

Совершенно иной источник художественного вдохновения присутствует в знаменитой картине Вебера «Талмудисты» 1934 года. Разумеется, здесь не могло обойтись без традиционных жестикулирующих и спорящих либо умиротворенно внемлющих друг другу еврейских мудрецов.

Однако Вебер вновь дает зрителю возможность увидеть скрытый сюжет своей картины. Достаточно обратить внимание на маленькую фигуру, призывно указывающую на голубеющее окно и приглашающую спорящих увидеть, что наступает Суббота, или праздник Торы, которая должна быть встречена надлежащим образом. Нам уже приходилось в этой связи напоминать классический сюжет из «Агады на Песах» о трех еврейских мудрецах, споривших о времени начала Песаха, которым ученики сказали, что праздник уже начался.

Но вернулись мы к этому сюжету не случайно. Дело в том, что пространственное построение картин Макса Вебера ничуть не менее символично, если не цитатно, чем его же сюжетные и колористические решения.

Исследователи не раз обращали внимание на то, что колористически его «Талмудисты» восходят к манере испанского художника Эль Греко. Однако сам по себе факт отсылки к Эль Греко еврейского художника в 1934 году, тревожном для евреев из-за прихода Гитлера к власти в Германии, заставляет задуматься о содержании послания художника и о его настрое. И здесь жест человека на лестнице, напоминающий евреям о наступлении радости, становится жестом, свидетельствующим о приходе беды, причем именно тогда, когда должны приходить Песах или Царица Суббота.

Ведь именно испанская инквизиция и ловила марранов, тайно соблюдавших еврейские обряды, праздники и ритуалы. Ни для кого не секрет, что за этим следовал костер инквизиции.

Д. Штеренберг. Натюрморт с черным подносом. 1924 год

Именно такая сцена, но не в сводчатом подвальном антураже, а в шикарных

хоромах, изображена на знаменитой (и, к сожалению, не дошедшей до нас) картине

еврея, русского художника академика М. Маймона «Марраны» («Тайный седер в

Испании времен Инквизиции») 1893 года.

Создается ощущение, что сдавленное пространство картины Макса Вебера противопоставлено роскошеству (вообще-то говоря, сомнительному) марранского дома у Маймона, а сгрудившиеся талмудисты противопоставлены у Вебера чрезмерно демонстративной пасхальной свободе марранского стола.

Соответствуют друг другу лишь правые края картины, где у М. Маймона виден вздымающийся меч инквизитора, а у Макса Вебера за маленьким окошком, в котором сгущаются сумерки, еще чуть дальше видно зловещее красное зарево, символика которого может восходить и к событиям 1934 года, и к трагедии евреев-марранов конца XV века.

Картина М. Маймона вызвала в свое время форменный скандал. И нетрудно понять почему. Шик марранского дома можно сравнить с такими вот строками крупнейшего русско-еврейского поэта Семена Фруга:

Бедный луч лампады тусклой

Тихо, робко озаряет

Мрак сырого подземелья

Безнадежно, безответно.

Меркнут слабые светильни

Семиветвенной лампады,

Опрокинутой небрежно

На амвоне опустелом.

Пред амвоном стол трапезный

С «Хлебом Бедности». Страницы,

Старой, скомканной Гагады

Тут и там во тьме белеют.

На полу среди обломков,

Головой упав разбитой

На изорванный пергамент

Окровавленного свитка,

Озаряемый порою

Светом гаснущей лампады,

Коченеет одинокий

Труп убитого маррана…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Их застали в подземельи

За пасхальною трапезой! –

Всепрощающая церковь

Их простить, увы! не может…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пахнет гарью… пахнет кровью…

И торжественно, и стройно

Раздается «De profundis»

Над толпою преклоненной…

Этот католический «De profundis» восходит к книге Иова, которую читают евреи в Йом Кипур – Судный день, когда Йона взывает из глубины к Всевышнему о спасении.

Поэтому, похоже, картина еврейского художника, живущего в Америке и усвоившего самые актуальные парижские уроки, относится к годам его взросления и, возможно, национально-художественного становления.

Но в любом случае, «безобидные» с виду «Талмудисты» несут в себе тот самый заряд еврейского трагического пророчества, что столь скоро станет явью в Европе 1940‑х годов.

А вот картина «Суббота» 1941 года, побывавшая в Москве и Петербурге на выставке русских художников-эмигрантов, осевших в Америке, которую мы рассматривали в контексте «Суббот» других американских художников-евреев и в контексте выставки, и предшествующая ей работа Макса Вебера «Суббота» 1919 года на выставке отсутствовали, как и «Натюрморт с халой».

Это, разумеется, не столько претензия к организаторам, сколько сожаление о том, что рядовой зритель, которому не доступны американские книги и альбомы еврейского искусства, либо просвещенный зритель, которого не интересуют скрытые еврейские смыслы, но который легко «считывает» очевидное, не могли даже из каталога понять, насколько глубока еврейская составляющая Макса Вебера и насколько она управляет его искусством и жизнестроительством.

М. Вебер. Талмудисты. 1934 год

Меж тем сопоставление «Суббот» 1919 и 1941 годов дает именно такую возможность. А находящийся между этими «Субботами» «Натюрморт с халой» 1930 года, плотно связанный (неважно, генетически или типологически!) с еврейским авангардом своего времени и еврейским искусством предшествующей эпохи, позволяет делать выводы о еврейской духовной и национальной составляющей картин Вебера, не боясь ошибиться или же впасть, как говорят искусствоведы, в гиперинтерпретацию.

Итак, на картине 1919 года мы видим типичную субботнюю сцену, написанную в явственной постсимволистской или умеренно экспрессионистской манере, чем-то напоминающей лица на картинах Амедео Модильяни. При желании здесь можно увидеть и частичку будущих «Талмудистов». Она видна в работе художника с линиями спинок кресел, в контрастах поз участников дневной субботней трапезы. На это указывает дневной пейзаж за окном. А на то, что Суббота перед нами вполне кошерная, – платок на голове старшей из женщин, одетой в голубое платье.

Не хотелось бы выйти за пределы допустимого, но кажется, что левый спорщик еще продолжает о чем-то говорить, а его vis-а`-vis уже явно предается главному занятию после второй трапезы в Субботу – «онег шабат» – субботнему сну. Об этом свидетельствуют и книга, которая просто лежит на груди, и закрытые глаза правого еврея. А реагируют на реплики левого еврея две женщины. Одна – в желтом – показывая, чтобы говорили тише, и вторая – в голубом – умиротворенно слушая собеседника вместо уснувшего мужа.

М. Маймон. Марраны (Тайный седер в Испании времен Инквизиции). 1893 год

Теперь посмотрим на «Субботу» 1941 года. На ней не столько изображены какие-то признаки традиционной Субботы, сколько некое подобие парижского кафе и два игрока то ли в шахматы, то ли в карты. На игроков смотрит женщина в красном. А напротив читатель толстого фолианта, хотелось бы верить, что Талмуда, но, похоже, это газета. Впрочем, за исключением какого-то непонятного назначения сосуда, стоящего на столе перед игроками, ничего субботнего на этой картине нет.

Если же вспомнить, что за семь лет до этой картины были написаны «Талмудисты», то «отколовшийся» третий человек в черной шляпе с большими полями, явно «цитирующий» шляпы из «Субботы» 1919 года, уже не имеет, в отличие от «Талмудистов», собеседника. Что тоже, пусть и в странной обстановке шабата в артистическом подземелье, не может не быть символично.

Но в любом случае, не могут не привлечь к себе внимание зловещие голубоватые своды подвала, в котором происходит действие. Ведь именно такие своды мы видели в «Талмудистах» и именно этого типа конструкции использовал Вебер в своих ранних модернистских декорациях.

Теперь, как кажется, мы можем сказать, что Макс Вебер не только воплотил в своем творчестве еврейские идеи и традиции, не только сумел последовательно пройти сквозь все важн ейшие течения в искусстве ХХ века, но и сохранить в творчестве следы и отголоски своей непростой жизни. Причем следы и русско-еврейские, и восточноевропейско-еврейские, и отразил (вольно или невольно, хотя нам ближе первое) творчество своих бывших соотечественников и даже отголоски творчества академика М. Маймона. При этом не так уж трудно понять, что как раз эти черты его работы труднее всего сохраняют свое значение при переходе художника из мира русского, пусть и достаточно просвещенного, еврейства в совершено другой мир еврейства американского, часть которого на рубеже прошлого и позапрошлого веков чувствовала себя уже почвенно-укорененной в американской действительности и менее всего стремилась оставаться в рамках еврейского эмигрантского гетто. Более того, сам художник делал все, чтобы стать видным американским художником, чье происхождение в условиях американской терпимости не мешало бы ему ни в чем. Другое дело, что от себя не уйти никому. Поэтому подавляющее большинство еврейских картин Макса Вебера находится в еврейских собраниях, а остальные там, где надлежит находиться произведениям общечеловеческого искусства.

М. Вебер. Суббота. 1919 год

Но, с одной стороны, и вполне абстрактные картины Марка Ротко благополучно оказываются в еврейских собраниях. С другой – на примере недавней выставки в Третьяковке и Русском музее – мы видели, что происходит, если к картинам еврейских художников подходить без учета еврейского мировоззрения их авторов.

В нашем контексте нетрудно увидеть изображение двух негорящих субботних свечей, которые некому зажечь после Катастрофы. Но для этого надо помнить о месте «Суббот», «Натюрмортов с халой», «Талмудистов» и т. д. в творчестве Макса Вебера.

На этом фоне уже не таким загадочным и не таким нееврейским окажется абстрактный экспрессионизм его ученика и последователя Марка Ротко, которому именно абстракция позволила глубоко запрятать то еврейское, что можно назвать английским словом «impact».

Такая ситуация – «учитель – ученики» – уже была в еврейском искусстве. Только имела она место на одну историческую стадию раньше, чем переход от экспрессионизма к его абстрактному аналогу.

М. Вебер. Суббота. 1941 год

Нетрудно догадаться, что речь идет о периоде перехода от передвижничества Пэна к еврейскому (а не «абстрактному») экспрессионизму Эколь де Пари, к которому принадлежало творчество Шагала 1910-х годов. Ученики еврейского экспрессиониста ушли от него к супрематисту Казимиру Малевичу, а еврейский вариант супрематизма был реализован, правда, наряду и с еврейским экспрессионизмом «Хад Гадьи», и «Пражской легенды», учеником Иегуды Пэна Эль Лисицким. Не будем забывать и того, что без Малевича или Любови Поповой не было бы и Марка Ротко. Но это уже совсем другая тема.

Так – то параллельно друг другу, то пересекаясь в каких-то точках – развивались две ветви еврейского искусства, одна в белорусском Витебске, другая в латгальском Динабурге-Двинске, откуда родом были Ротковичи, с неизбежным заходом в другие центры еврейской и мировой художественной жизни, но с трагическим и кровавым разрывом в середине ХХ века, который, как мы видели, на своем художественном языке отразил Макс Вебер.

Теперь же все эти художники находят себе место в истории искусства ХХ века, в «общих» и в еврейских музеях.

Иначе и быть не может. Впрочем, может. Многие из соратников американо-еврейских художников, не успевших покинуть Лемберг и Варшаву, Краков и Париж с Берлином, выставляются теперь в музеях искусства Холокоста. Этой судьбы «американцы», к счастью, избежали…

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.