[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ СЕНТЯБРЬ 2009 ЭЛУЛ 5769 – 9(209)

Между буквой и небом

Жанна Васильева

Среди специальных гостей Третьей Московской биеннале современного искусства – израильский художник, поэт, теоретик, коллекционер Михаил Гробман. Выставка его работ «Метаморфозы коллажа», которую покажут в Музее современного искусства, обещает стать «гвоздем» биеннале. А для широких зрителей – открытием яркого, страстного, бескомпромиссного художника.

Кто-то может удивиться: чего открывать Гробмана, когда он давно открыт и известен? В 1999 году была его ретроспектива в Русском музее в Петербурге. Не говоря уж о выставках в Тель-Авиве, Иерусалиме, Белграде, Бохуме, Чикаго… В 2002-м вышла книга «Левиафан», где опубликованы его московские дневники 1963–1971 годов. До 1971 года – потому что Михаил Гробман был среди репатриантов первого призыва. Он с семьей уехал из СССР в Израиль, как только появилось «окошко» в железном занавесе. Сборник его стихов «Последнее небо» опубликован в 2006-м. Ничего себе – неизвестная личность! Да его еще в 1968 году юный Леонид Губанов представлял знакомым как «знаменитого московского художника».

Меж тем, как ни дико звучит, Гробман в сегодняшней России – неизвестный художник. Не потому, что уехал. Не потому, что не мелькает в суетливом глянце и ток-шоу. И уж точно не потому, что неактуален. Просто актуальность Гробмана не имеет ничего общего ни с постмодернистской игрой, ни с шокирующим акционизмом 1990‑х, ни тем более с модным китчем, ходовым товаром «нулевых». Михаил Гробман – из могикан второго русского авангарда. То есть из людей, без которых истории российского современного искусства не было бы. Или она была бы другая. Короче, историческая личность.

Ангел смерти – 2. Перформанс на Мертвом море. 1978 год

Шаровые молнии в Текстильщиках

«К Мише Гробману в Текстильщики» – этот адрес был известен в широких кругах поклонников неофициального искусства 1960‑х и реестре московских шпиков. В двухэтажном бревенчатом доме, где жил сам Гробман, его жена Ирина и двое их детишек, был, как сейчас бы сказали, «центр современного искусства». Здесь Гробман показывал свои работы, Владимира Яковлева, Владимира Пятницкого, Игоря Ворошилова, Ильи Кабакова, Льва Нусберга, Владимира Некрасова… Здесь читали стихи, пили чай и что покрепче… Сюда приходили коллекционеры, западные журналисты, русские эмигранты и зарубежные искусствоведы… Чех Иржи Халупецкий, один из первых написавших о русском неофициальном искусстве и много сделавший для его известности в Европе, бывал тут не раз.

Понятно, что свой «центр» Гробман организовал, во многом вдохновленный примером «лианозовцев» – семейства Евгения Леонидовича Кропивницкого и Оскара Рабина. Но сегодня не менее очевидно, что идеалы свободы и «полной жизни в любых условиях», которые воплощали в жизнь Гробман и его друзья, перекликались не только с аскетичной стойкостью нонконформистов, не желавших идти на компромиссы с идеологией власти, но и со стихийным анархизмом западных молодежных движений.

Сравнивая кружок Михаила Гробмана с «лианозовским», Илья Кабаков писал: «“Лианозовцы” вели себя как профессионалы <…> “Работали”, через определенное время “заказчик” мог прийти забрать картину, и вообще, к ним придешь и видишь: это “мастерская”, куда может зайти “ценитель” и т. п. Поведение второй группы скорее было похоже на скандал. Смешно было даже представить себе, что Ворошилов “работает”, ибо было неясно вообще, где он, когда и куда придет, будет ли трезв, можно ли будет с ним в этом состоянии разговаривать. <…> “Черная богема” – это как раз о них. Это были неуправляемые шаровые молнии».

Но не менее важным, чем способ жизни, была разница работ. Кабаков определит ее так: «Самоубийственность удара, гладиаторство, риск, умирание в акте свойственны работам этой группы. Окончательно бескомпромиссные – вот главное впечатление от их работ. Подозревать, что они были сделаны для покупателей, тут невозможно».

Безоглядность гладиаторского поединка, ежесекундное почти предстояние перед лицом смерти, которая Курочкину, Ворошилову, Пятницкому была знакома так же, как участковый или разгневанные соседи, давали огненную страстность работам. Не рискуя впасть в преувеличение, можно сказать, что для этих художников, как для служивого солдата из народной сказки, «старуха с косой» была старой знакомой. Особой, которую до поры до времени удается обводить вокруг пальца.

У самого Гробмана это стихийное огненное начало тоже было очень сильно. Но он не только умел как-то обходиться с шаровыми молниями, но быть им «отцом и матерью и коллекционером». Он имел дар оценить качество работ «домашнего рисования», или «исповедальных бумажек», по слову Михаила Шварцмана, и собирать их. Даже того, что он собрал одну из лучших коллекций Владимира Яковлева, когда о том вообще мало кто знал, достаточно, чтобы войти в историю. Он сумел увидеть их место в исторической перспективе. Чтобы дать определение «второй русский авангард» (а оно, между прочим, изобретение Гробмана) работам полуголодных, часто бездомных и безумно талантливых художников, которых часто вообще не существовало в официальной табели о рангах, надо иметь не только амбиции и фантастическое чутье. Надо было обладать масштабным, целостным видением искусства и истории – иначе как представить, откуда и куда оно движется?..

Короче, если продолжать аналогии Кабакова, то о Михаиле Гробмане можно сказать, что это была шаровая молния с очень высоким уровнем саморефлексии. Молния, похожая на самонаводящуюся ракету. Можно предположить, что именно коллекционирование и, разумеется, семья – «любимая Ирка» и двое детей – были теми планетами, притяжение к которым позволило этой ракете обрести свою орбиту. В свою очередь в коллекции его были три точки опоры – русская икона, русский авангард и то искусство 1960‑х, которое можно отнести ко второму авангарду.

Конверт. 1963 год

Путем «Левиафана»

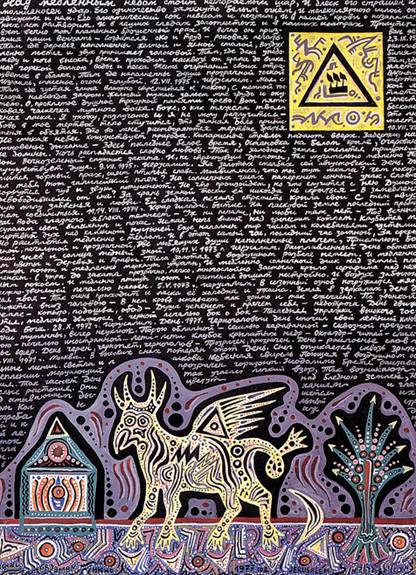

Надо сказать, русский авангард никогда не был для Гробмана фетишем. Тем более не был моделью для подражания. Скорее он оказался для него источником с живой водой. Или приборами навигации, которые позволяют прокладывать новый путь по небу, когда ни зги не видно. Если Гончарова и Ларионов ориентировались на икону и древнерусское искусство, архаику фольклора и современный им примитив, то Гробман стал ориентироваться на еврейскую мистическую традицию. Если Крученых, Розанова создали произведения русской визуальной поэзии, то Гробман ввел в свои работы древнееврейские письмена. Если Малевич создал теорию супрематизма, призвав следовать за ним «товарищей авиаторов» в бесконечность белого, то Гробман написал манифест «магического символизма», который должен служить освобождению человека. Примитив, символ и буква – три кита, на которых будет опираться его «Левиафан», художественная группа, созданная уже в Израиле.

Путь от супрематизма к аутентичному еврейскому искусству, изъясняющемуся современным визуальным языком, оказался гораздо короче, чем можно было предположить. Сам Михаил Гробман считает: дело в том, что «супрематизм есть своего рода художественный иудаизм». Но признаемся, что это все же вольный перевод гениального Казимира Малевича. Возможно, дело в том, что на рубеже 1970‑х вопрос о путях национальной идентичности для евреев встал так же остро, как в начале ХХ века. Тогда, в начале века, выбирая между национальным самоопределением и мировой революцией, многие, как Лев Давидович Троцкий, сделали выбор в пользу второй. К концу 1960‑х, после расстрела Хрущевым рабочих в Новочеркасске, после возведения Берлинской стены, после танков в Праге и вошедшей в моду теории «ограниченного суверенитета» стран соцлагеря, вряд ли у кого могли оставаться иллюзии по поводу идей мировой революции. К концу 1960‑х выбор оставался только один – национальное самоопределение. И Михаил Гробман, который и до этого жил в пространстве еврейской культуры, еврейского фольклора и сионизма, его сделал, одним из первых уехав в 1971‑м в Израиль.

Надо сказать, в Израиле он ничуть не утратил свойственной ему бескомпромиссности, последовательности и страстности. Весь боевой запал и «гладиаторство», по слову Кабакова, которые отличали художников первого и второго авангарда, Гробман сохранил и на новой родине. И конечно, умение оказываться в эпицентре событий. Точнее, он умел создать этот эпицентр. Так, в 1976 году вышла написанная, напечатанная и распространяемая самим художником газета по имени «Левиафан». То ли рыба, то ли морское чудище, неведомой природы и неясной судьбы, упоминаемое в древних псалмах, украсила своим именем группу «израильских художников последней четверти ХХ столетия» и своим изображением – работы Михаила Гробмана. Архаичность и неопределенность символа ничуть не мешала напору его манифестов.

Они и сегодня звучат как барабаны судьбы. Желающий может убедиться в этом сам – 19/20‑й выпуск журнала «Зеркало», где они опубликованы, выложен в сети. Строки манифестов ритмичны, как боевые фаланги, мерно движущиеся в наступление. Только глухой не услышит в их поступи отзвуков скандальных выступлений футуристов, эпатажной дерзости Бурлюка и Ларионова. «Реализм – смертельный враг искусства. Смерть реализму!» – писал Гробман. И чуть раньше: «Есть только один реализм, имеющий право на существование, – реализм целенаправленного, функционального действия, которое объединяет реальность искусства с реальностью жизни».

С последним у художника все в порядке. По крайней мере, под манифестом «Левиафана» № 2 стоят даты и место: «30 июня, 4 июля 1979 г. Военный лагерь Аран, Синай». Сорокалетний артиллерист-резервист Михаил Гробман на Синайских высотах вел свою большую войну – против классики, романтики, реализма. Против искусства для искусства. Против игры и концепта.

В строках манифестов художник Гробман больше чем художник. Он поэт, который говорит слогом библейского пророка. Его формулы не знают пощады и не ждут ее от других. Какая уж пощада, если планка поднята максимально высоко: «Всякое произведение надо судить перед лицом смерти».

Эта максима, разумеется, не светского искусства. Это максима искусства религиозного. Гробман пишет: «Народность и религиозность – две колеи нашей дороги. Дороги к новому еврейскому искусству, достойному чуда возрождения Израиля». Семь перформансов, проведенных на Мертвом море и в пустыне, перекликались с акциями московских концептуалистов. Будь то группа «Коллективные действия» или работы Дмитрия Александровича Пригова. Но, в отличие от арт-событий московской сцены, акции «Левиафана» с большей степенью откровенности отсылали к архаике магического жеста.

Но вот странность: в этом жесте слышна пронзительная, казалось, давно угасшая нота великой утопии начала ХХ века. Утопии, жившей мечтой о единстве человечества. Именно сионист Гробман, открыватель-основатель нового еврейского искусства, в 1978 году провел в Израиле акцию, посвященную столетию первого Председателя Земного Шара Велимира Хлебникова.

Левиафан. 1964 год

Как Гробман не стал соц-артистом

Выставка «Метаморфозы коллажа» не зря посвящена коллажу. Работа с объектами ready-made, с готовым материалом всегда была сильной стороной Гробмана. Портрет генералиссимуса в одноименном коллаже он использовал в 1964 году, задолго до того, как логотип «Соса-Соla» и портрет Владимира Ленина слились в нерасторжимой соц-артистской «дружбе навек». Обложки журналов и книг служили ему не «чистой доской» для вольных почеркушек, а использовались для перелицовки, как поношенные костюмы. Коллекционер и архивист, Гробман оказался рачительным хозяином и в творчестве. Не только «ни дня без строчки» в дневнике, но и ничего лишнего – в корзину.

Соц-артист до соц-арта, он стал еще и мейл-артистом до американского мейл-арта. Конверты превращались не только в объяснение в любви к «любимой Ирке», но в самоценный подарок. Не потому, что голь на выдумки хитра, а оттого, что художник обладает волшебным даром превращать пустяк в драгоценность. То, что дар художника объединяется с даром любви, выглядит взаимовыгодным дополнением. Может, поэтому мейл-арт у Гробмана плавно перетекает в род визуальной поэзии. А стихи норовят стать картиной. «Строчек тыщи» и единственная буква оказываются равноправными в пространстве картины. Единственная буква «алеф» способна стать портретом Владимира Яковлева.

Куратор выставки Лёля Кантор-Казовская заметила, что художник умеет балансировать, не скатываясь к однозначности высказывания, будь то инвектива, фельетон или возвышенность непознаваемого. Это, разумеется, помешало ему стать соц-артистом. А также постмодернистом. Зато помогло остаться архаистом и новатором в одном лице. Плюс – русским авангардистом и израильским модернистом. Одним словом – самим собой.

Врата рая. 1977 год

Военный шатер Гробмана в долине Акко. 1997 год

Концепция. 2004 год

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.