[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАРТ 2009 АДАР 5769 – 3(203)

ВЕСТНИК

Жанна Васильева

В конце 2008 года в зале ГТГ в Толмачевском переулке прошла выставка графического наследия Михаила Шварцмана.

Рассказывают, что на открытии своей первой персональной выставки в Третьяковской галерее в 1994 году Шварцман произнес, обращаясь к зрителям, пришедшим на вернисаж: «Приглашаю вас в третье тысячелетие!» Он не шутил и не кокетничал. Он и вправду был из тех, кто считал тысячелетие вполне нормальной мерой времени. Проблема в том, что для самого Михаила Матвеевича найти подходящий метр в небесной канцелярии мер и весов сложнее.

М. Шварцман. Иература надежд.

1978–1987 годы

Сам себе иерат

Нет, можно, конечно, сказать, что Шварцман (1926–1997) – одна из легендарных фигур неофициальной художественной жизни 1960–1980‑х. Затворник, долгие годы он отказывался выставлять свои работы, показывая их избранным в мастерской. Но сам Шварцман к делению на официальное и неофициальное искусство относился весьма скептически, относя его появление к позднейшим выдумкам искусствоведов. Опять же, среди художников «другого искусства» он стоял на особицу, не вписываясь ни в круг «лианозовской школы», ни тем более в соц-арт. Был равнодушен и к поискам концептуалистов. Как он заметил в интервью 1987 года, «мое отношение к этим художникам лежало на линии почтения, а не любви». Впрочем, в его записях можно обнаружить и не столь корректные высказывания: «Я против интеллектуализма, возведенного в религию. Я за святое ремесло, за все “устаревшие” средневековые ценности, за пресуществление материала в сакральной практике дела. Меня непрерывно тошнит от бесплодного концептуализма, от болтунов-интеллектуалов…» Надо признать, что интеллектуалы не оставались в долгу и со свойственной им иронией именовали духовные поиски не только Шварцмана «духовкой» и «нетленкой».

Шварцман видел в искусстве прежде всего сакральную миссию, художник соответственно оказывался жрецом. «Живопись вновь становится служением, а не кесаревой службой. Живопись – акт теургический», – писал он. Причем он не имел в виду культ прекрасного. Строго говоря, речь вообще шла не об эстетике. «Не будь нудным, не будь постным, будь весел, добр и артистичен (даже и в деле). Вкусы, эстетство оставь портным», – заметит он однажды. По сути, разговор шел ни много ни мало об общении с Б‑гом напрямую, словно в библейские времена. Живопись, сам процесс рисования и писания рассматривались как способ общения с Создателем. «Истекающее из пальцев каленое счастье цвета и продолжением пальцев-линий творящее след видения, эту благодатную муку желаю вкушать я до смерти, до последнего моего часа. Не лишай меня, Г‑споди, этого разговора с тобой!» – вот о чем была его страстная молитва.

Но временами казалось, что и этот масштаб – пророка – для Шварцмана мал. По крайней мере, он изобретает не только названия для своих загадочных картин – «иературы», но и для себя – «иерат». В основе термина – древнегреческое hieros, «священный». Впрочем, художник подчеркивает «нездешнее» происхождение этих слов. «Я иерат – термин явился мне в видении, – пишет Шварцман. – Я иерат – тот, чрез кого идет вселенский знакопоток. Знаменую молчаливое имя – Знак Духа Г-сподня. <…> Иература рождается экстатически. Знамения мистического опыта явлены народным сознанием, прапамятью, прасознанием. Созидаю новый невербальный язык третьего тысячелетия. Пока я, иерат, не родился в смерть, говорю вслух: “Язык третьего тысячелетия сформирован и увенчан актами иератур”». Очевидно, что свою роль он рассматривал как мессианскую. Более того, мессия продолжает дело демиурга. «Рисовать иера – значит давать имена творениям Б-жьим, как заповедано, ибо миротворение продолжается», – скажет он.

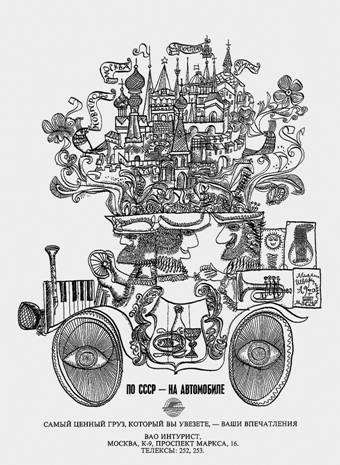

М. Шварцман. Рекламный плакат

для журнала «Советский экспорт». 1966–1970 годы

Нигде, кроме как в Легкопроме

Понятно, что должности «иерата», как и пророка, не говоря уж о мессии, в советской табели о рангах предусмотрено не было. И Михаил Матвеевич почти двадцать лет – с 1966-го по 1985‑й – работал главным художником Специального художественно-конструкторского бюро (СХКБ) Легкопрома. Художественное КБ (слово «дизайн» тогда было не в ходу) разрабатывало фирменные знаки, логотипы, лейблы, ценники для советских швейных, обувных, шляпных фабрик и домов моделей. Иначе говоря, создавало «фирменный стиль» для отечественных производителей. Спектр его клиентов был широк: от известных столичных швейных объединений до Урюпинской трикотажной фабрики. Михаил Шварцман, который был монументалистом по образованию в Строгановке (между прочим, МИФИ, наверное, до сих пор украшает панно из цемента и смальты, сделанное им вместе с Григорием Дауманом в 1963 году) и живописцем по призванию, появился в СХКБ благодаря модельеру, членкору Академии художеств Алле Левашовой, графику Нине Беус и профессору Полиграфического института Воле Ляхову. Чтобы оценить радикальность решения Левашовой, надо вспомнить, что к середине 1960‑х у Шварцмана уже сложилась репутация отшельника, философа, правда много подрабатывающего плакатами и графической рекламой. Художник принял предложение с восторгом. Как вспоминает Беус, он перезвонил через день: «Я понял: в меня вас кинул Г‑сподь. Вам надо помочь. Я буду работать». Единственным его условием было присутствие на работе не больше двух дней в неделю. Так «иератическая концепция» Шварцмана стала служить делу социалистической моды.

Шварцман никогда не относился к работе в СХКБ как к «халтуре». Он оказался отличным организатором, выпестовал целую школу молодых художников, не похожих ни на питомцев Рерберга, ни на учеников Фаворского, ни на американских дизайнеров. «Он растил нас, будто средневековых мастеров. Любил повторять слова “ремесло”, “цех”, “соборность”. Научил нас рассматривать клейма на фарфоре и металле, полюбить гербы, металлические решетки, гобелены. Заразил нас любовью к старой мебели, гравюрам, антиквариату. На работу в бюро все приходили с радостью, так как каждая консультация превращалась в лекцию по истории культуры, искусства, философии, – вспоминала художница Елена Трофимова. – <…> Устраивался “мозговой штурм”, и все мы были его участниками. Техника печати тогда была примитивна, знаки часто печатались резиновыми штампами. А Михаил Матвеевич требовал до миллиметра выверять линии, “напрягать” кривые. “Подточи знак!” – любил он говорить».

В качестве «начальника» Шварцман не был менеджером, как сказали бы сейчас. Его подчиненные вспоминают, как поражало их в отделе Шварцмана «внимание к другой личности, даже не художника»; он «по-дружески и даже ласково общался с нами». Сохранилась фотография какого-то праздника 1967 года, где коллектив КБ расположился под созданными им знаками. Рубашки и блузки украшены широкими резными бумажными воротниками и такими же манжетами, на головах – самодельные широкополые шляпы, а у Шварцмана – аж бумажная корона. Между прочим, среди радостных художников можно обнаружить и молодую А. Пугачеву, у имени которой в скобках написано – «певица». Так что жизнь в КБ кипела.

И не только в рабочее время. Со Шварцманом молодые художники отправлялись к букинистам, и к антикварам, и в комиссионный на Преображенском рынке. Многие благодаря ему собрали хорошие библиотеки. Приходили и в гости к начальнику в коммуналку на станции Новая. Комната, где жил Шварцман с женой и дочкой, напоминала сказочную пещеру. Художница Ольга Вельчинская вспоминает о сюрреалистическом ощущении, которое оставляли эти визиты. «Входишь в унылый подъезд, поднимаешься по узкой и скучной лестнице, проходишь по тусклому коридору и попадаешь в волшебные покои, чертог. Персидский темно-красный ковер на стене, та самая (готическая вперемешку с ренессансной) мебель с Преображенского рынка, вписавшаяся в комнату естественно и органично <...> – волшебный мир, концентрат чудесного».

Благодаря рассказам молодых сотрудников СХКБ можно представить себе этапы работы Шварцмана над знаком. Причем, по-видимому, не только «легкопромовским». Работа начиналась вовсе не с выбора букв или построения геометрических фигур. Вообще – не с концепции, а со «спонтанных почеркушек». Основой знака могло быть что угодно – шляпа, дерево, животное, лицо, но следующим было непременно освобождение от излишней конкретности. Шварцман считал, что знак не должен рождать прямой ассоциации с товаром. Но он должен был запоминаться. Поэтому за первым этапом – «почеркушками» – следовал выбор метафорически-образной формы. А затем вырабатывалась «духовная структура» – собственно знак. Таким образом, как писала Лиза Плавинская в статье к выставке в Музее архитектуры, «иерархия ценностей складывалась снизу вверх: дизайнерский знак – смысловой знак – “иератический”».

Понятно, что от товарного знака до мистической «иературы» – дистанция огромного размера, тем не менее общность очевидна. На нее указывает художница Ирина Мудрова: «Не ракурсы, не прямая перспектива, не однозначность, но фронтальность, симметрия, контрапост».

М. Шварцман. Давид. 1970 год

«Эти знаки – молчаливый псалом…»

Но если со значением товарных знаков проблем не возникало, то с иературами все гораздо сложнее. Илья Кабаков в воспоминаниях о 60–70‑х рассказывает о споре, приключившемся между Михаилом Шварцманом и религиозным философом Евгением Шифферсом. «Если эти персонажи, которые ты изображаешь, святые и известны в христианских изображениях, то дай им “имя”, скажи, кто они, – говорил Шифферс. – Если же они неизвестны, то имеют уже другое происхождение». «А я свидетельствую об их подлинном, священном, высшем происхождении», – отвечал Шварцман. Спор тот, по-видимому, закончился ссорой.

Но дело не только в имени и в происхождении персонажей. В конце концов, не все «персоны» у Шварцмана безымянны. На выставке его графики в зале в Толмачах можно было увидеть рисунки тушью «Летающий Сион» (1975), «Давид» (1970), созданные примерно в то же время, когда состоялся спор с Шифферсом. А рядом с библейскими мотивами – шутливое приглашение Мите Федорову прийти «в наш цирк», где на спине чудесного животного – то ли ковчежек с занавесями, то ли фокусник с трубами; рисунки Дон-Кихота, а также Сани с птичьего рынка и грустной собаки по имени Дженни, у которой из девяти щенков остался только один. Вообще, показанная в Толмачах графика неожиданно за забралом «иерата» открывает художника, обожающего цирк, Птичий рынок, детей и животных. Человека, для которого мимолетное замечание «я всегда думаю о детстве, когда рисую» выглядит совершенно естественным.

Впрочем, меньше всего работы Шварцмана напоминают детские рисунки или спонтанное рисование. Даже портрет обычного человека (например, «Сережи», 1972) на листе Шварцмана начинает обретать вдруг очертания и монументальность египетского сфинкса. Что уж говорить об изображении царя Давида, опирающегося на полукружья, исписанные изречениями? Его фигура похожа на статую и одновременно – иероглиф, вбирающий в себя текст псалмов… Многие иературы построены как симметричные развернутые изображения, напоминающие маски первобытных племен Северной Америки, Китая, Сибири, Новой Зеландии… Иначе говоря, художник охотно использует опыт архаических культур. Собственно, после поисков кубистов, интереса Пикассо к африканским маскам, после Гогена, воспевшего таитянский рай, увлечением архаикой трудно кого-то удивить.

Но случай Шварцмана все же несколько иной. Похоже, его интересовало искусство как «магический кристалл». Причем не в метафорическом, а буквальном смысле. В древних культурах считалось, что изображение может нести свойства изображаемого. Лицо и узор на нем, предмет и орнамент рассматривались как единое целое. Шварцман, который призывал учеников ценить поверхность, а свои картины приглашенным зрителям предлагал потрогать, видимо, стремился знаки иератур превратить в вещь. Не случайно о работе над живописным образом он говорит, словно речь идет о скульптуре: «…Образ (знак) уже присутствует под поверхностью бумаги или доски. Работа состоит как бы во взрезывании и внедрении во внутрь плоскости, изъявляя – освобождая образ…» Одновременно он упоминал, что понятие иературы тесно связано с отношением к опыту человека в жизни и к его опыту в смерти. В этом контексте «взрезывание», изъявляющее структуру, недвусмысленно перекликается со вскрытием. Тогда неслучайна неопределенность шварцманского знака-вещи, который готов был показаться предметом, чтобы тут же обернуться пространством. Эта странная штука описывается разве что сказочной формулой «то, не знаю что», пригодной для именования волшебного предмета.

М. Шварцман. Врата правды. 1989 год

Но нетрудно заметить, что загадочные многодельные иературы Шварцмана отличаются от магических предметов древних. Последние, кроме того что использовались в сакральных ритуалах, хранили традицию, память о тотеме-предке. В общем, родословную. Иначе говоря, были звеном не только магической, но и социальной коммуникации. Картины Шварцмана отсылают, как он писал, к «подлинной реальности», «мистическому знанию». Вероятно, можно сказать и по-другому – к опыту иррациональному, к опыту древних, ощущавших себя в единстве с природой и космосом. Для современных зрителей эта традиция утрачена. Тут уж о логичной коммуникации говорить не приходится – только об «узнавании». Об узнавании речи, язык которой принципиально не поддается дешифровке. «Откровение неизреченно. Знак – тайна недешифруема», – заявит художник. Неизреченность, таинственность и закрытость могут привлечь адептов будущей веры. Иначе говоря, обрыв коммуникации должен послужить ее возобновлению.

Окажется ли «молчаливый псалом» Шварцмана услышан зрителями будущего, покажет третье тысячелетие, которое уже наступило.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.