[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ОКТЯБРЬ 2008 ТИШРЕИ 5769 – 10(198)

Homo absurdus, его жена и доЧь

Давид Гарт

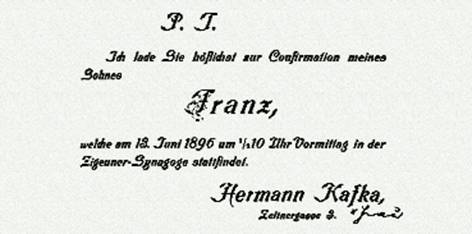

«Кафка в моде», – еще когда писал Теодор Адорно, и до сих пор это утверждение совершенно верно, в том числе для русскоязычного пространства. Пусть иронический диссидентский слоган застойных времен «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» уже забыт – современная действительность располагает к припоминанию иных прозаиков – и пик кафкоиздания пришелся на конец 90–х, но биографическая мифология Кафки и сам бренд живы-живехоньки.

Прилагательное «кафкианский» в Яндексе с огромным отрывом лидирует среди прочих западнописательских, уступая разве что «толкиеновскому». А все потому, что этот модный эпитет применим к чему угодно: кафкианский бред, кошмар, фарс, город, война, ужастик, юмор и даже кухня (только представьте себе!); под это определение подпадает все абсурдное, абсурдистское, морбидное, безумное, бюрократическое, безысходное, монструозное, гротесковое и т. д. И если литературоведы изучают Кафку как аналитика бессилия и отчуждения, как разрушителя стены между фантомами и реальностью, как поэта государственного и социального вырождения и еще в десятке творческих ипостасей, то на менее рафинированном уровне его художественный мир описывается двумя-тремя расплывчатыми и некачественными эпитетами, как-то: «абсурдный, гнетущий, сводящий с ума» (Макс Фрай, «Голодание по Кафке»).

Как писал А.М. Зверев в предисловии к «Дневникам», Кафку воспринимают как феномен не столько даже литературный, сколько социальный и – добавим – психиатрический. Конфликт с отцом, крайне странная псевдоматримониальная история и прочие элементы личной жизни Кафки растиражированы настолько, что в самых кратких энциклопедических справках из трех абзацев один обязательно посвящен откровениям вроде следующего: «Хрупкий, с пронзительным взглядом, Кафка постоянно занимался самобичеванием, страдал депрессиями и глубоким комплексом неполноценности по отношению к отцу [sic!]».

Как у всякого раскрученного бренда, у Кафка-бренда немало претендентов на правообладание. Самые очевидные, конечно, компатриоты. Лопоухий фас красуется на доброй трети маек, кружек и прочей сувенирной продукции в Златой Праге. При этом отлично известно, что, будучи пражанином, Франтишек Кафка город свой не любил и всегда мечтал оттуда сбежать (пусть в рамках запоздалых подростковых попыток перерезать пуповину). Но разве ж такие мелочи могут испортить бренд! Потом, евреи. Кафка как еврей, хоть и ассимилированный, давно включен в израильский культурный ареопаг: ему приписывают то увлечение иудаизмом и еврейской мистикой, то пламенный сионизм – хотя он вполне недвусмысленно заявлял о своей чуждости как еврейской религии, так и еврейской политике («Что общего у меня с евреями?», «…я не смогу ухватиться за кончик ускользающего еврейского плаща»). Опять же, миф есть миф, и наряду с Кафкой-пражанином и Кафкой – австрийским писателем благополучно существует Кафка – еврейский мистик.

Обилие как в академической, так и в масскультовой кафкиане недомолвок и, наоборот, откровенных натяжек, а также непростая ситуация с наследием писателя (завещание гласит «все сжечь», но душеприказчик Макс Брод издает романы, позже видят свет дневники, часть рукописей пропадает в гестапо, часть в чемодане Брода уезжает в Израиль) побуждают кафковедов постоянно искать клады, пытаться обнаружить «неизвестного Кафку», раскрыть какую-нибудь тайну в его биографии или творчестве. Когда весной сего года в Израиле умерла последняя возлюбленная Брода, исследователи оживились, рассчитывая на доступ к пресловутому чемодану или к тому, что от него осталось после продаж рукописей на «Сотбис», и предрекая очередной прорыв в кафкианских штудиях. Пока доступа к сокровищнице никто не получил, обратимся к более скромным достижениям. А именно – к почти одновременно вышедшим в русском переводе биографии Кафки французского германиста Клода Давида[1] и беллетризованной биографии последней возлюбленной писателя Доры Диамант[2].

Монография Клода Давида – это пошаговое исследование жизни писателя, от семейной предыстории до посмертной судьбы рукописей, с тщательным перечислением и характеристиками всех спутников и декораций этой жизни: родителей и прочих родственников, учебных заведений и рабочих мест, квартир и санаториев, друзей, возлюбленных и иных корреспондентов, костюмов, лекарств и, конечно же, тетрадей. Это работа профессионала, качественная и очень содержательная, по-академически сухая, однако без академических открытий.

Давид делает заявку на разрушение стереотипов, на развенчание кафкианской мифологии и действительно корректирует несколько распространенных ошибок, но в целом созданный им образ писателя только повторяет общепринятые представления: немец среди чехов и еврей среди немцев, невротик, замученный нелюбимой работой, страдающий от постоянного отчуждения от других людей и реальной жизни и от патологического безволия, неспособный построить сколько-нибудь нормальные отношения с женщинами и обвиняющий в своей психологической ущербности отца, слабый здоровьем и подсознательно стремящийся к самодеструкции. Давид осуждает наивное литературоведение, топорно обуславливающее все творчество автора событиями его жизни, но сам не может удержаться от проведения подобных параллелей и предлагает нам несколько бездоказательных «разгадок». Кроме того, исследователь считает нужным прибегнуть к психоаналитическому подходу, который мало того, что никаких неизвестных граней личности писателя не открывает, так и сам по себе отнюдь не нов: методами психоанализа для изучения биографии и творчества Кафки стали пользоваться еще в 1940–х годах, что впоследствии в свойственной ему манере высмеял люто ненавидевший «венского шарлатана» Набоков, ссылавшийся и на то, что сам Кафка считал учение Фрейда «беспомощной ошибкой».

За отсутствием новаций и даже формальных признаков академической монографии – книга не снабжена примечаниями, все цитаты «слепые», а библиография более чем краткая (по крайней мере, так в русском варианте) – работу Давида вряд ли следует считать особым достижением в кафкиане. Кроме того, он в своем отношении к герою не горяч и не холоден, а тепл, против чего не зря предостерегали мудрые люди. Его сухой, отстраненный стиль не делает судьбу и творчество Кафки аттрактивными для читателя – что получалось у многих других авторов, писавших о Кафке, взять хоть того же Набокова, которому в тоже сухом – лекционном – формате прекрасно удается сообщить слушателю восхищение («Ясность его речи, точная и строгая интонация разительно контрастируют с кошмарным содержанием рассказа. Его резкое, черно-белое письмо не украшено никакими поэтическими метафорами. Прозрачность его языка подчеркивает сумрачное богатство его фантазии…»).

Еще более далека от академичности любопытная в контексте кафкианских исследований биография «последней любви» писателя Доры Диамант, написанная ее не-родственницей Кэти Диамант (и в этом жизненном сюжете – Кэти студенткой узнала о своей знаменитой однофамилице, после чего увлеклась кафкианскими штудиями и теперь возглавляет университетский проект «Кафка», – главное, хотя и внетекстовое, обаяние книги).

В отличие от вполне респектабельной книги Клода Давида биография Диамант при первом знакомстве вызывает сомнения в целесообразности дальнейшего чтения. Самый незначительный дефект состоит в том, что в русском издании сэкономили на фотографиях, к которым текст время от времени апеллирует. Гораздо больше портят впечатление кальки и прочие шедевры перевода: «в 80–е годы Браха Плоткин до сих пор помнит, как она расстроилась…»; «…была вызвана потребностью самоутвердиться как личности»; «среди сувениров были четыре саженца секвойи, которые она хотела подарить друзьям в Лондоне как самую крупную форму жизни на земле» и т. п. Неаккуратности – в переводе или в исходном тексте – воспринимаются как грубые ошибки: получается, что благочестивые еврейские женщины произносят молитвы только по субботам, а ешива оказывается «бесплатной школой». Кроме того, повествование раздражает бесконечными повторами: цитируется источник – дневники Кафки или написанная Бродом биография писателя, – потом на протяжении двух абзацев тот же текст пересказывается своими словами, а в последних главах книги, где помещены данные Дорой интервью, цитата опять приводится полностью. Через небольшие интервалы с незначительными вариациями повторяются одни и те же, удручающе пошлые, мысли (например, о том, что Дора любила в Кафке не писателя, а мужчину). И наконец, заявленная беллетристичность обязывает автора к спорадическим художественным описаниям, которые плохо интегрируются в общую ткань нарратива и к тому же грешат дурновкусием; введение новых персонажей сопровождается пассажами вроде: «Хрупкий, с вкрадчивыми манерами, Лутц был шатеном с мягкими волосами…» или: «Он был добрым человеком с чувством собственного достоинства, носил длинную седую бороду. Волнистые седые волосы венчали голову ученого».

И все же беллетристичность, а главное, декларируемая субъективность книги Диамант имеют свои преимущества, особенно явственные в сравнении с сухой объективностью Клода Давида: любовь к герою, которой не чувствуется у Давида, очень украшает повествование. Благодаря тому, что мы смотрим на него глазами влюбленной женщины, Кафка предстает не унылым затворником и болезненным невротиком, а обаятельнейшим человеком, интересным внешне (высокий, смуглый, с гривой блестящих черных волос, мелодичным баритоном и мягкими манерами), веселым, остроумным, ласковым, любящим детей. Разрушаются даже хрестоматийные представления о его профессиональной бесцветности: Дора Диамант встретила не «мелкого клерка» или «страхового агента», а «доктора Кафку», «юриста с высоким положением». Впрочем, нельзя не заметить, что подобное комплиментарное видение вскорости приобретает навязчивые черты агиографии.

Дора Диамант. 1928 год.

Читатель вряд ли почерпнет в этой книге какие-либо новые сведения о биографии или, тем более, творчестве Кафки – так что главным достижением в этом отношении придется признать просто создание позитивного образа; примечательна, однако, личность самой Доры Диамант. «Последняя любовь» Кафки была, безусловно, женщиной неординарной, но к ее личной экстравагантности добавились многочисленные приметы времени, разломы эпох; она пережила столько, сколько мало кому удавалось, и стала в определенном смысле идеальной героиней своего поколения. В разные периоды жизни она была гурской хасидкой и коммунисткой, активисткой идишского возрождения и сионисткой, гувернанткой и актрисой, кухаркой, рестораторшей и заключенной. Ее история, совершенно кинематографическая, – это история человека, которого «мир ловил, но не поймал»: ей, незамужней женщине, удалось выбраться из патриархального мира ультраортодоксального гетто, еврейке и коммунистке – из нацистской Германии, иностранке – из предвоенного сталинского Советского Союза, и, наконец, она, гражданка Германии и жена коммуниста, сидевшего в советском лагере, добилась разрешения на временное проживание в Англии – за неделю до начала второй мировой войны.

Марианна Ласк. 1956 год.

Не менее примечательна и гораздо более трагична судьба и личность ее дочери – Марианны Ласк, рожденной Дорой от нелюбимого человека, с детства слышавшей от матери только о Кафке и привыкшей считать его, умершего за десять лет до ее рождения, своим «первым отцом». Она родилась в нацистском Берлине, когда ее настоящего отца избивали в гестапо, в двухлетнем возрасте была увезена в Москву, жила в Крыму с дедушкой и бабушкой, никогда не видевшая отца и оставленная матерью, еще через три года вернулась с матерью обратно на Запад, в Голландию, оттуда – в Лондон, оттуда – на автобусе, который прохожие забрасывали тухлыми яйцами, в тюрьму и затем – в лагерь на остров Мэн. С раннего детства она должна была скрывать, что она – немка, что ее отец коммунист и находится в Советском Союзе и что она сама провела там три года. При этом она всегда – благодаря маме – была окружена то пламенными коммунистами, то пламенными сионистами и, очевидно, уверилась, что политическая лояльность в этой компании приоритетнее любых человеческих качеств (впоследствии писала: «Не стоит со мной общаться – я никогда не стану сионисткой»). С самого нежного возраста Марианна тяжело болела, провела все детство в больницах, так и не завела собственных друзей, и сфера ее общения всегда ограничивалась маминым кругом. Она прожила уединенную и не отмеченную никакими особыми событиями жизнь и уже в зрелом возрасте и относительно здоровом физическом состоянии заболела шизофренией, стала слышать голоса, порвала со всеми своими знакомыми и умерла от истощения на полу собственной кухни.

Судьба Марианны Ласк – невероятно благополучная по сравнению с судьбами миллионов других еврейских детей ее возраста – тем не менее представляется мощнейшим аргументом на воображаемом суде, где «слезинка ребенка» засуживает эпоху и ее творцов, обрекая их на вечность в кипящих нечистотах. В другой перспективе, не менее романтической, Марианна представляется истинной – не по крови, но по духу – дочерью Франца Кафки: в ней полностью реализовалась его склонность к помешательству, ее победили терзавшие его демоны.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.