[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АВГУСТ 2008 АВ 5768 – 8(196)

Транзит отражений

Михаил Не-Коган

В Государственном музее искусства народов Востока в Москве все лето идет выставка «Средняя Азия – Москва – Иерусалим в творчестве еврейских художников», посвященная 60-летию Государства Израиль и 90-летию Государственного музея Востока.

На открытии представители музея признавали, что несколько запоздали с обращением к теме: уж кому-кому, а Музею народов Востока давно следовало заняться еврейским искусством, которое успешно осваивают частные галереи (одна из них, «Веллум», даже значится среди организаторов выставки, наряду с Третьяковской галереей, Государственным музеем изобразительных искусств, коллекциями Александра Шмуклера и Марка Курцера). Но инерция советского прошлого, когда почти всю вторую половину минувшего столетия Израиль и еврейство были выключены из официального образа Востока, больше полутора десятилетий продолжала сказываться на выставочной политике музея. Впрочем, музей попробовал обратить это в свою пользу: концепция выставки, как объяснила Наталья Апчинская, куратор проекта, составитель каталога (не самого по нынешним временам роскошного, но весьма стильного) и автор большинства статей в нем, возникла из того, что многие еврейские художники, жившие в Советском Союзе и не имевшие возможности выехать в Израиль, вольно или невольно находили образы Святой земли в Средней Азии. Или, наоборот, из Средней Азии ехали учиться в Москву, откуда уже попадали в Израиль. В какой мере такая концепция оправдана выставочным материалом?

Шесть залов, пятнадцать художников. Конечно, присутствие работ Роберта Фалька уже придает выставке значительность. А рядом с ним – произведения не столь знаменитых, но тоже выдающихся мастеров: Александра Лабаса, Меера Аксельрода, Рувима Мазеля, Павла Зальцмана. Значительную часть экспозиции занимает творчество наших современников, живущих как в России, так и в Израиле: Бориса Бомштейна, Григория Ингера, Михаила Яхилевича, Бориса Карафелова, Любови Жуховичер. О некоторых (А. Лабасе, М. Аксельроде, Б. Бомштейне, М. Яхилевиче) наш журнал уже писал, об иных еще напишет. Всех участников выставки можно условно разделить на три поколения: одни родились в конце XIX – начале XX столетия, другие – в первой половине минувшего века, третьи – уже после войны. Разный опыт, разный взгляд на мир. И удивительно, что образы Средней Азии действительно объединяют их творчество и позволяют понять, как менялось в ушедшем столетии еврейское искусство в России.

Одно из самых ярких впечатлений на выставке – работы Рувима Мазеля (1890– 1967). Художник, рожденный в Витебске, учившийся в школе Иегуды Пэна, затем совершенствовавшийся в школе Общества поощрения художеств в Петербурге (ею руководил Н. Рерих) и в мюнхенской Академии художеств, в 1915 году был мобилизован и оказался в Ашхабаде. «Я был потрясен красочным бытом туркмен, чудесными коврами, в письменах орнаментов которых вылилась вся душа этого народа», – писал он. И графическое творчество Мазеля на протяжении десятилетия протекает в стиле, который позже исследователи назовут «ковровым». Однако не оно преобладает на выставке, а произведения 1930-х годов, краски в которых размыты, а изображения словно окутаны дымкой. Мазель, так и не побывавший в Израиле, уловил в Туркмении колорит Библии и разыграл ее вечные сюжеты в местных образах.

Р. Мазель. Продажа Иосифа. 1933 год.

Иначе складывались судьбы художников, которые вошли в жизнь в первое советское двадцатилетие и уже не застали ни местечек, ни развитой еврейской культуры. Да что там культура! Многие из них, как Лев Саксонов (р. 1929), рано лишились отца, терпели страшную нужду, находились на грани выживания. Но дар пробивал дорогу и под этим «бесцветным покрывалом»: «Я поступил в Воронежскую среднюю школу в семь лет. В первый же учебный день я разрисовал клеточки в тетради по арифметике цветными карандашами. Учительница поставила мне жирное “плохо” (двойку). Я удивился – ведь тетрадь стала красивее, но не расстроился», – вспоминает художник. С таким же благодарным удивлением воспринял он и Среднюю Азию, куда попал в начале 1950-х годов и где не искал никаких следов Святой земли. Однако мистический ореол этих мест сам заставил художника задуматься о вечном и мимолетном (одна из позднейших графических серий, посвященных этим местам, так и называется – «Мимолетности») – о том, о чем Саксонов позже напишет: «…Вечность и мгновение переходят друг в друга. Не миллион или миллиард лет (что они по сравнению с вечностью), а именно мгновенье равноценно вечности. Я думаю, может быть, в мгновенье между жизнью и смертью человеческая душа и живет вечно?» Полихромность его масляных пастелей выражает красочность, щедрость жизни, а техника офорта придает ей некую призрачную скоротечность.

А вот Борис Карафелов творчески соединил Среднюю Азию, где родился в первый послевоенный год, Крым, где учился (вспомним, что именно Крым чуть не стал в 1920–1930-х годах еврейской автономией), и Израиль, куда репатриировался. Все точки своего жизненного путешествия он ощущает как родные, что придает его художественному миру гармонию, позволяет опираться на широкую традицию – от примитивистов до фовистов. Если бы не названия картин, мы бы и не поняли, где находится эта пустыня, по которой идет верблюд, или этот маленький городок, по окраинам которого гуляют люди. Ощущение застывшего зноя нагнетается массами тяжелых холодных цветов, сквозь которые пробиваются пятна теплых. Карафелов много работает с маслом, что отличает его на фоне большинства современных художников, предпочитающих графику.

Л. Саксонов. Средняя Азия. Мертвый город Мерв. 2006 год.

Идея выставки принадлежит художнику Михаилу Яхилевичу – представителю художественной династии Аксельродов, и ее нельзя не признать остроумной. Еврейским художникам она позволила показаться на столь авторитетной и естественной для них выставочной площадке, каким является Музей народов Востока, а тому, в свою очередь, дала возможность показать свои фонды и подключиться к тому потоку экспозиций иудаики, который все последние годы шел по нарастающей, обтекая это уважаемое государственное учреждение, что вызывало недоумение ценителей. Конечно, надо признать, не все представленное на выставке укладывается в заявленную концепцию: например, иллюстрации Г. Ингера к Шолом-Алейхему формально не встраиваются в заявленную географию еврейского искусства, хотя, конечно, являются его неотъемлемой частью. Обратили на это внимание и сами художники: уже упомянутый Б. Карафелов предложил понимать концепцию выставки обобщенно – «русские художники еврейского происхождения пишут Восток». Хотя и в этом случае крымские зарисовки М. Аксельрода остаются на периферии.

Нельзя не обратить внимание и на то, что никто из представленных художников не работает в абстрактной манере – все (за исключением, быть может, М. Яхилевича) так или иначе привязаны к фигуративной традиции, которая одно время считалась нетипичной для семитской ментальности. Зато многие тяготеют к примитивизму, имитируя детский стиль или даже лубок.

А вот картины Зальцмана оказались на выставке гостями из другого мира.

Черно-белая графика была так же чужеродна разноцветью остальных работ, как сам Павел Зальцман (1912–1985) почти всю жизнь оставался чужероден многообразному безумию окружавшего мира. Применительно к нему, к его судьбе название выставки следовало бы перевернуть и конечным пунктом сделать Среднюю Азию, где художник прожил последние 50 лет своей жизни, не пытаясь переселиться не то что в Израиль – в Центральную Россию.

Нельзя сказать, что эта исключительность была предопределена, хотя некоторые предпосылки к тому были. Как и многие участники – герои выставки, Павел Яковлевич родился на окраине империи, в Кишиневе, а первые пять лет прожил в Одессе. Так вышло, что его родители принадлежали к двум народам, с которыми Россия значительную часть минувшего столетия пребывала в непростых отношениях: его отец был немцем, а мать – еврейкой. Этническая двойственность спасла Павла от уничтожения, но обрекла на социальную маргинальность. Скитальческая обреченность буквально висела над семьей Зальцман, которая первые послереволюционные годы провела в непрерывных переездах по Украине и югу России, спасаясь от нищеты и страха, затем до 1942 года осела в Ленинграде, а затем уже следующее поколение семьи, сам Павел с женой и дочкой, эвакуировалось в Алма-Ату – казалось, что временно, а оказалось, навсегда. «Г-споди, помоги, дай нам сегодня хлеба, или редиски, или мяса, лучше бы мяса», – эту молитву в роман Зальцмана «Щенки» словно вписала его судьба.

Б. Карафелов. Старая олива. 2002 год.

А судьба эта отличалась редким постоянством, повторяемостью мотивов. Ничего случайного. В 1929 году Павел приходит на киностудию – это даст ему возможность много ездить по стране, наблюдать за людьми, а во время войны – эвакуироваться из осажденного Ленинграда. И в том же году он знакомится с Павлом Филоновым и входит в его группу «Мастера аналитического искусства». Филонов стал для Зальцмана единственным учителем, все остальное в искусстве он постигал самоучкой. Спустя два года он пересекается с ОБЭРИУтами: это знакомство повлияет на его литературное творчество, которое не менее интересно, чем живописно-графическое.

При жизни Зальцман не считался самым прилежным из филоновских учеников. Он не взял от учителя ни космической широты сюжета, ни клеточной структуры мазка, ни колористической изощренности. И все же с первого взгляда ясно: это школа Филонова. Это именно аналитическое искусство, противостоящее синтетическому.

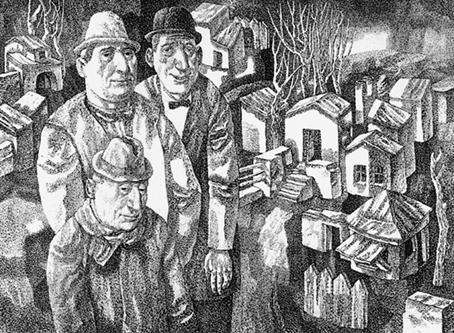

По сравнению с другими художниками, представленными на выставке, у Зальцмана мало произведений, которые можно было бы связать с конкретными прототипами. Если под работой написано «Местечко», то она ничем не отличается от соседних, с другими названиями. Просто у Зальцмана было несколько излюбленных композиционных построений. Прежде всего это группа лиц, никак сюжетно не объединенная, ни к кому не обращенная, такое царство типажей, отсылающее не только к Филонову, но и к Ренессансу (в последние годы эти типы трансформировались в цикл «Маски»). И фантастические пейзажи: разрушенные дома, переходы, лестницы, которые многим современникам напоминали и военные картины, и, скажем, роман Кафки «Замок». Если приглядеться к этим работам и попробовать мысленно реконструировать разрушенные строения, то понимаешь: это невозможно, эти лестницы никуда не ведут, эти дома не могут быть закончены и не приспособлены для жизни, это чистый лабиринт, царство кошмара и абсурда, который так мощно властвует в прозе и поэзии художника.

Отчего я лаю на тебя, о Б-же,

Как исполосанный холоп?

Оттого, что из вонючей сажи

Голыми руками выскребаю хлеб.

П. Зальцман. Три еврея. Местечко.

1960–1961 годы.

Без работ Зальцмана выставка в Музее Востока стала бы пресной, одномерной.

И думается, что ее стоит воспринимать не как самостоятельную, а как эскиз будущей постоянной экспозиции музея, посвященной еврейскому искусству. И еще эта выставка показывает, как могут государственные музеи России сотрудничать с частными: если последние уже приобрели неплохой опыт в организации монографических выставок, накопили немало материала, то первые, пользуясь своими связями и влиянием, могут преломлять эти сравнительно новые для местной среды арт-объекты в самых неожиданных отражениях.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.