[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2006 СИВАН 5766 – 6 (170)

Разметанные листы

Роман Тименчик

История прошлого века, опрокинувшая привычную закономерность бытия (которая, словами Иосифа Бродского, формулировалась как «в каких рождались, в тех и умирали гнездах»), мела людей из края в край и из града в град. Турбулентности людских потоков вторила судьба вещей. Осип Мандельштам писал: «Центробежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками». Стулья, тарелки, личные архивы...

Среди случайных бумаг, занесенных недобрыми вихрями века в рукописный отдел Национальной библиотеки Израиля, есть остатки архива Павла Бархана. Уроженец Гродно, по рождению – Хаим, жил он в Германии, подписывался то Пауль, то Павел, переводил русскую литературу на немецкий, писал о русском балете и русской живописи. В ноябре 1942 года кончил свою жизнь в Освенциме в возрасте 66 лет.

Павел Бархан принадлежал к той интересной культурной поросли, которая ждет подробного и поименного описания: евреи, выходцы из Российской империи, ставшие в разных странах мира переводчиками русской литературы.

Бархан до революции бывал в Петербурге. В его романе «Петербургские ночи», вышедшем в Берлине в 1910 году, легко узнаваемы друзья автора из круга столичной богемы, в первую очередь – Аким Волынский. Видимо, именно Волынский обратил внимание Бархана на Алексея Ремизова как на писателя, чьи драматургические опыты могут оказаться созвучными поискам немецкого модернистского театра (в свою очередь, А. Волынский мог быть инициатором ремизовского перевода пьесы немецкого писателя-натуралиста Йоханнеса Шлафа «Вейганд» и постановки ее в Александринском театре в октябре 1907 года). Этими обстоятельствами, вероятно, вызвано письмо Ремизова, входящее в состав небольшой подборки из бархановского архива в Национальной библиотеке.

А. Ремизов.

1/14 XI 1907

СПБ. Малый Казачий пер. 9

кв. 34 А. М. Ремизов

Простите, что не знаю, как величать Вас: ни имени, ни отчества

Вашего не знаю, и напишите мне, а то по русскому обычаю по фамилии называть нескладно.

Письмо Ваше только вчера до меня добралось. Посылаю вместе с этим письмом заказн <ой> бандер <олью> пьесу. Она неаккуратна, но это единственный экземп <ляр>, кроме моей рукописи, который у меня в распоряжении. На нем делали вычерки для цензуры, а потому прошу всё зачеркнутое, под чем поставлены .......... (точки) принимать, как нужное.

В рус<ском > цензур <ном> экземпл< яре> пьеса названа несколько иначе

Бесовское действо над некиим мужем

а также прение живота со Смертию

и т. д.

Анонсироваться же она будет совсем коротко:

Бесовское действо

На днях начнутся репетиции. Пойдет она, по всей вероятности, числа 15–28 этого месяца.

Печатать скоро я ее не думаю, пускай пройдет на театре. Если она Вам понравится, попытайте счастье. Буду Вам весьма благодарен.

«Вейганд» шел 4 раза при почти пустом зале и его сняли, вот незадача с Акимом Львовичем. Ругали во всю.

В скором времени выйдут «Примечания» к «Посолони», разъясняю слово за слово почти. Я их Вам пришлю. Потом еще три моих книги выйдут.

. . . . . . . . . . . . . .

Сцена в «Бесовском действе» делится на два этажа, верхний – земля, – нижний – ад.

Прение живота со Смертию можно думать немецкого происхождения.

В ряду старин<ных> немец <ких> масляничных представлений

«Fastnachtspiele» сохранился один памятник: «Ein Vasterlavendes spil van dem

dode unde van dem levende» напечатан в 1576. Он помещен в изд. Келлера

Keller.

Fastnachtspiele aus dem XV Jahr. 2 Th. S. 1065–1074

Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, Th. XXVIII–XXX Общее заглавие издания.

Выписываю эту справку, как образец скитаний сюжетов в случае удачи устроить пьесу на немецкой сцене.

Все бранные слова следует переводить самыми бранными немецкими и притом уличными.

Танец в первом акте играется на гармонье. Пение «Плача Адама», иермосов и Христос воскресе – напевы церковные, если понадобится, буду просить Кузмина разрешить мне прислать Вам ноты.

Турица – маска – бык, буйвол, зубр.

Прощеное воскресенье – последнее воскресенье на масленице, когда по рус <скому> обычаю все [каждый] друг у друга просит прощенья.

На стр. 28 5 стр. сверху

Тимелих (угрюмо) «Послал –

(здесь должна быть игра, так как слова, которые должен был бы

произносить актер, опущены:

Послал кобыле под хвост).

На стр. 30 в конце слов Грешной девы:

Тебе говорю – Помяни мя...

(не докончено. Это последние слова разбойника на кресте:

Помяни мя (меня), Господи, егда (когда) приидеши (придешь) в царствие (царство) Твое).

на стр. 18 2 стр. снизу

«Дрова сухие – горные»

У нас на дровяном складе продают дрова горные (хор<о>шие) и сплавные (мокрые). Не знаю, как у немцев.

Иермосы, если надо, пришлю по-русски. Они поются в великую субботу, когда выходят, ч<то>б<ы> плащеницу убрать. Напев удивительный.

У Коммиссаржевск<ой> будут исполнять без слов.

«Страсти» – часов так в 9 в 10-м вечера в монастырях читают о страданиях Христовых (в велик<ую> субботу).

Стояние Марии Египетской – читают канон Андрея Критского.

Если понадобятся выяснения, напишите.

Серафима Павловна Вам кланяется

А. Ремизов

Письмо это относится к одному из значительных событий в истории петербургского модернизма – постановке пьесы Ремизова в театре В. Ф. Коммиссаржевской. Композитор – Михаил Кузмин, художник – Мстислав Добужинский, режиссерская концепция Всеволода Мейерхольда, после ухода которого из театра спектакль доводил до постановки Ф. Ф. Коммиссаржевский.

На премьере публика свистела и аплодировала, кому-то запомнился скандал, кому-то успех. Одна из зрительниц, поэтесса Аделаида Герцык, писала на следующий день:

«Лучше всего было, когда после второго акта стали вызывать Ремизова, и он вышел на сцену (в аду) и стоял в длинном шевиотовом сюртуке, странно сложив руки на груди, с торчащими волосами, а у его ног легли все 40 чертей, участвовавших в этом акте, – ужасные хари, хвостатая нечисть окружила его, но он казался самым настоящим из всех чертей. Черные глаза его горели, и он стоял неподвижно, не кланяясь, а театр гудел, стонал от восторга, и ему поднесли огромный венок <...> Весь литерат<урный> мир был налицо <...> красивый холодный Блок ходил молча и недоступно».

Блок находил, что в этой пьесе Ремизов озарил предвесенним сиянием темную стихию диких, исстрадавшихся и испуганных душ.

Добужинский вспоминал:

«Пьеса вызвала скандал. Публика проглядела всё, что в пьесе было существенно, ее мистику и слезы сквозь смех, публика возмутилась “издевательством над ней и балаганом”, но мы с Ремизовым храбро выходили на аплодисменты части зрителей среди шума, свиста и негодующих выкриков. Нам было только забавно это первое театральное крещение. В газетах затем появились ругательные статьи и карикатуры».

Письмо Ремизова написано за месяц до премьеры, экземпляр, им посланный, носил следы предцензурной «подсушки», «выжимался в две руки жгутом», как потом объяснял Ремизов. В рискованных смысловых перевертышах пьесы обыгрывались элементы православной литургии, их надо было утаить от цензурного ведомства, их же автор старался разъяснить переводчику-еврею.

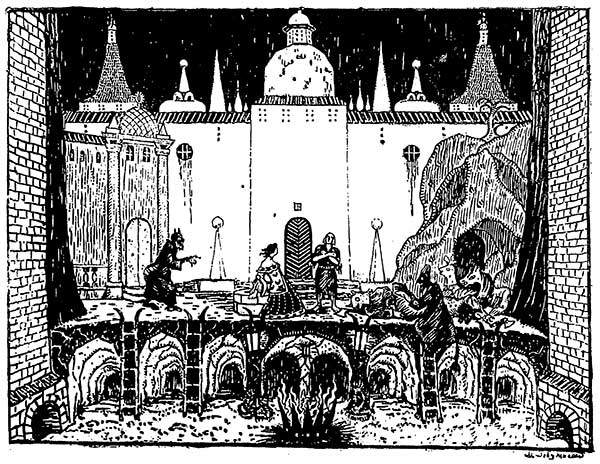

«Бесовское действо над неким мужем» А. Ремизова. Оригинальный рисунок художника М. В. Добужинского.

Сюжет драмы – ухищрения бесов над подвижником, который одолел все соблазны терпением и молитвою. На рисунке представлен соблазн праведника грешною девою.

Ремизовское «действо» воссоздавало небывалый древний русский театр, каким он должен был бы явиться, сложись русская история иначе, и пользовалось для реконструкции элементами европейской народной драмы. По мысли Ремизова, общность конструкции должна была помочь проторить дорогу пьесе на немецкую сцену. Этого не случилось, Павел Бархан переводить «Бесовское действо» не стал.

Другое письмо, хранящееся в Центральном архиве сионизма в Иерусалиме, тоже относится к несостоявшейся акции, которую в известном смысле можно было бы назвать культурной. Письмо это было адресовано Лео (Арье) Моцкину (1867–1933), одному из вождей сионизма, носившему неофициальный титул защитника евреев в диаспоре и живущему в сегодняшней памяти Израиля названием города к северу от Хайфы. Он родился под Киевом, в молодости изучал философию в Берлине. К сионистскому движению примкнул на 1-м Сионистском конгрессе (1897), а на 2-м конгрессе представил отчет о еврейских поселениях в Палестине с критикой методов заселения, применявшихся бароном де Ротшильдом. С тех пор, по-видимому, он и был знаком с другим уроженцем Киева, своим ровесником, философом Львом Шестовым – Львом Исааковичем Шварцманом (1866–1938).

Письмо Шестова к Моцкину относится к июню 1923 года:

Многоуважаемый Лев Ефимович!

Пишу Вам по тому же делу, по которому мы с Вами в январе беседовали в Париже. Вы, верно, еще не забыли, что я Вам о Гершензоне рассказывал. Одно время – всего четыре недели тому назад – ему показалось, что он настолько поправился, что уже может больше не лечиться и вернуться в Москву. Он покинул Баденвейлер и уехал с семьей в Берлин, чтоб там приготовиться к отъезду. Но через две недели он вновь заболел, и врачи строжайшим образом запретили ему даже и думать об отъезде, т. к. поехать в Россию для него равнозначуще тому, чтоб попасть на верную гибель. Нужно во что бы то ни стало остаться за границей и нужно лечиться.

Но средств, как Вы видите, нет. Литературные заработки ничтожны. А жизнь и в Германии стала очень дорогой. Чтоб иметь возможность прожить с семьей год и хоть сколько-нибудь прилично лечиться – нужно много денег, и в Париже их не достать. В Америке это еще возможно. И вот я обращаюсь к Вам с просьбой похлопотать для Гершензона в Америке. Необходимо достать для него на год тысячу долларов. Только таким образом можно спасти его жизнь. Мне, конечно, нечего говорить о том, кто такой Гершензон: Вы знаете это так же хорошо, как и я. Но нужно объяснить это нашим американским соплеменникам – и тут я надеюсь на Вас. Если Вы им объясните, кого они спасут, пожертвовав всего одной тысячей долларов, я думаю, что Вы не встретите отказа.

Очень прошу Вас ответить мне по возможности скорее, т. к., как Вы понимаете сами, каждая минута дорога.

С совершенным уважением

Л. Шестов

Михаил Осипович (Мейлих Иосифович) Гершензон (1869–1925), историк, философ, толкователь русской литературы, приехал из Москвы в Германию на лечение в октябре 1922 года. О московской ситуации и о своем видении советской России и послевоенной Европы он писал Шестову из Баденвейлера в Париж:

«...для того, чтобы мои слова сколько-нибудь подействовали на тебя, надо тебе знать: 1) что я и моя семья испили за эти годы всю чашу бедствий и утеснения, и ни в чем не были облегчены <…> – так что и бессознательно я ничем не мог быть подкуплен; и 2) что я всё время старался честно думать и теперь говорю с тобою так искренно, как только может быть искренен человек. Я страдал лично, страдал за бесчисленные чужие страдания, которые были кругом, – и думал про себя молча. Притом ты знаешь, что я всё время стоял в стороне от всей власти и от всякой публичности; сидел сплошь дома, помогая в хозяйстве, болея, писал “Ключ веры” и “Гольфстрем”. Я думаю, что я очень беспристрастный свидетель. – И вот я говорю: не только прежний русский строй, но и общий европейский строй жизни кажутся мне столь безбожными, бесчеловечными, бессмысленными, полными злодейства и лжи, что самое разрушение их я уже считаю прогрессом. Весь физический ужас нашей революции я чувствую наверное не меньше тебя, уже потому, что я его видел в большем количестве, – я разумею кровь, всяческое насилие и пр.; и всё же <….> духовно в России теперь легче жить, чем в благопристойных заграничных пансионах, читая Temps или Vossische Zeitung. Здесь пока длится и повторяется старая бессмысленная жизнь, там в крови и судорогах чувствуется горячее сердце и смелая мысль. Самое трудное в России для меня было теперь, т. е. в последнее время, кроме личных трудностей и лишений, – две вещи: во-первых, воспоминание о предыдущих 4 годах, воспоминание о том, как ужасно я и моя семья жили, и воспоминание о многих чужих ужасающих страданиях, которое за эти годы легло на мою душу тяжелой ношей на всю жизнь; во-вторых, – что власть, всякая, делает свое дело всегда с кровью, – но раньше (и в Европе) она работала за ширмами, теперь она у нас вся на виду, – колоссальная разница! – Жизнь почти невыносима, когда изо дня в день видишь, как она стряпает свою стряпню. А нынешняя русская власть к тому еще – из властей власть: сущность власти, как закона беспощадного, отрицающего личность, – и неизменный во все века спутник – вырождение закона в произвол отдельных персонажей власти, – в ней выражены ярче, чем где-либо. И всё это у тебя постоянно на глазах; вот что очень страшно. – А политика и экономика? Не знаю, только вижу, что вся Европа разорена и не может излечиться после пятилетней войны. В Германии теперь делается то же, что было у нас в 1919-м г., в городах средний класс, служащие и люди свободных профессий форменно голодают. А русское крестьянство, в средней полосе по крайней мере, еще никогда не было так хорошо, как теперь, это я слышал от многих местных людей, и часто от таких, которые ненавидят большевиков».

Смерть. «Живот и смерть» из представления А. Ремизова. Оригинальный рисунок М. В. Добужинского.

О гершензоновском быте эпохи военного коммунизма вспоминал Владислав Ходасевич:

«Дело прошлое: знаю наверное, что Гершензон с женой, Марией Борисовной, тайком от детей, иногда целыми сутками ничего не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей всё, что было в доме. И вот, голодая, простаивая на морозе в очередях, коля дрова и таская их по лестнице, – не притворялся он, будто всё это ему нипочем, но и не разыгрывал мученика: был прост, серьезен, но – ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг – так весело поглядит – и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль, хлопотать за арестованного писателя».

В тех же воспоминаниях находим еще одну важную деталь, без которой не понять позиции и оценок Гершензона:

«Летом 1923 г., в Берлине, в очень жаркое утро, пришлось ему много бегать по разным полицейским учреждениям. Он вернулся, задыхаясь и обливаясь потом:

– Вы знаете, до чего дошло? До того дошло, что я, было, вздумал зайти в какое-нибудь ихнее кафе, выпить стакан кофе. Но после одумался: ведь отец семейства!..

Это было сказано без малейшей иронии, совершенно серьезно.

Минуя анекдоты, я думаю, что в его самоограничении был подлинный аскетизм».

Лев Шестов взял на себя заботы по денежной помощи Гершензону. С самого начала гершензоновского заграничного пребывания он обратился к заокеанскому еврейству. Эта попытка была безуспешной. 17 ноября 1922 года Гершензон писал ему из Баденвейлера: «Никакие американские евреи ко мне не приходили, а за присылку их я тебя очень благодарю». После этого Л. Шестов и обратился к Л. Моцкину с просьбой о помощи русско-еврейскому философу. В эти же месяцы он предлагал Гершензону сотрудничать с еврейской периодикой. Гершензон отвечал: «Я здесь не написал, разумеется, ни одной строки; даже не представляю себе, как люди пишут литературное. Значит, еще не так поправился, потому что когда здоров, меня тотчас начинает тревожить какая-нибудь тема, и хочется писать. Это очень жаль: я в Москву ничего не привезу для продажи <…> А в “Еврейскую неделю” непременно постараюсь прислать тебе статейку; у меня мысль есть».

В июне 1923 года, когда было написано письмо Л. Моцкину, Шестов пытался организовать финансовую помощь Гершензону с разных сторон. Гершензон тогда колебался – он писал Шестову: «Мы в Берлине уже почти две недели. Не писал тебе, потому что трудно было: мучились опять вопросом, ехать или не ехать в Россию <…> Итак, опять решили ехать. А на другой день я узнал, что в России еще до лета будет отменен академический паек; это значит – голод, как в 1919–20 гг., до пайка. При этих условиях как ехать? Чистое мученье. В этих думах и разговорах мы потеряли добрую часть Баденвейлерской поправки. Мне трудно оставаться здесь – жить на такие деньги, и дети рвутся в Москву ради нормального ученья и друзей. Так замучились, что решили остаться здесь еще на неделю и несколько дней не разговаривать об этом предмете».

В Берлине Гершензон посмотрел на жизнь «наших»: «...не многим легче московской (я говорю только о внешнем), – писал он Шестову, – и притом призрачно, пустынно, одиноко. И странно: после всех жалоб, все без исключения настойчиво советовали мне не ехать в Россию, особенно Ремизов, – и притом аргументировали все только от внешнего».

О реакции Моцкина на просьбу нам ничего не известно, но Гершензоны в начале августа, несмотря на все уговоры Шестова, отправились в Москву.

М. О. и М. Б. Гершензон.

Есть некое соответствие между тем, что оба эти (впервые публикуемые) документа повествуют нам о событиях несостоявшихся, и топологией русского архивного пространства в Израиле. Филолог-русист здесь всё время (за редчайшими исключениями) сталкивается с оторванными от цельного архивного комплекса документами (как это бывает на аукционе), всё время натыкается на обрубленные концы разомкнутых линий межкультурной связи.

Что ж, тем, может быть, и интереснее...

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru