[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2005 ТИШРЕЙ 5766 – 11 (163)

«НУ ЧТО?.. ОКУНЕМСЯ?»

Бенедикт Сарнов

Людей, искреннее и страстно влюбленных в поэзию, я знал немало. Но второго такого, как Маршак, среди них не было.

Для него поэзия была в полном смысле этого слова воздухом, которым он дышал, и, оставаясь без которого, тотчас начинал задыхаться.

Алексей Иванович Пантелеев, который дружил с Самуилом Яковлевичем на протяжении четырех десятилетий (несмотря на разницу в возрасте, составляющую ни много ни мало двадцать лет, они были на «ты»), рассказывал мне, что после сумасшедшего рабочего дня, наполненного делами, встречами, телефонными разговорами, а иногда после многочасовой каторжной работы над рукописью, когда пепельница переполнена окурками до краев, а от табачного дыма в комнате уже нельзя дышать, С. Я. вдруг откидывался в кресле, закрыв глаза, с наслаждением потягивался и говорил:

– Ну что? Окунемся?

И они «окунались» в стихи. Часами читали друг другу – Пушкина, Тютчева, Бунина, Хлебникова, Блока, Некрасова... Или – пели: иногда частушки, иногда какую-нибудь старинную поморскую песню, которой Маршака научил Борис Викторович Шергин.

Я от С. Я. этого слова («окунемся») не слышал ни разу. Но «окунались» мы с ним в поэзию всякий раз, когда мне – одному или с друзьями (Валей Берестовым, Эмкой Манделем) – приходилось у него бывать, глубоко и надолго.

Продолжалось это часами. Читали все – кто что любит, кто что вспомнит. И особенную радость, особое наслаждение, я бы даже сказал, истинное счастье светилось в глазах Маршака, когда у кого-нибудь из нас вдруг вспыхивали в памяти какие-нибудь и его – самые любимые – строки. Когда вдруг происходило такое внезапное совпадение, скрещение избирательных (а любовь всегда избирательна) любвей и нежных привязанностей.

Не могу забыть его лицо, размякшее от наплыва чувств, когда Валя вдруг прочел:

Вечер. Зеленая детская

С низким ее потолком.

Скучная книга немецкая.

Няня в очках и с чулком.

Желтый, в дешевом издании,

Будто я вижу роман...

Даже прочел бы название,

Если б не этот туман.

Один из создателей Козьмы Пруткова – Александр Жемчужников. От какого-то его потомка попало к Маршаку неизвестное, никогда не публиковавшееся стихотворение бессмертного Козьмы

Эти строчки Иннокентия Анненского наверняка были из числа самых его любимых. Но было тут и что-то еще, помимо совпадения «любвей».

– Если б не этот туман... – вздохнул он. И прямо физически ощутимо было, как силится он сквозь «этот туман» минувших десятилетий разглядеть какую-то важную деталь, какую-то ускользающую, не дающую себя увидеть подробность своего, его собственного детства.

Совсем другое – озорное, лихое, веселое – было у него лицо, когда он читал своего любимого Хлебникова:

Эй, молодчики-купчики,

Ветерок в голове.

В пугачевском тулупчике

Я иду по Москве!..

..........................................

Не зубами скрипеть

Ночью долгою,

Буду плыть, буду петь

Доном – Волгою!

И снова другим я вижу его лицо. Такое же веселое, но не озорное, а смешливое. Вижу знакомые смешинки в глазах, слышу, как его глуховатый, всегда слегка задыхающийся голос постепенно наливается, прямо набухает смехом:

Vis-а`-vis с моим окном

Два окна виднеются.

Вижу я, в окне одном

Что-то часто бреются.

Каждый день всё тот же вид –

Бреют, бреют, бреются.

Прямо мочи нет – тошнит,

Что за дрянь там деется?

Я предался весь мечтам:

Может быть, имеется

Там цирюльня? Ибо там

Что-то часто бреются.

И от Фильки моего

Я узнал: имеется

Там цирюльня. Оттого

Там так часто бреются.

В этом наливающемся смехом голосе, помимо обычного голосового сигнала, возвещающего, что сейчас последует некое un mot, на этот раз было еще и предвкушение какого-то сюрприза.

И предвкушение это нас не обмануло.

Сюрприз состоял в том, что прочитанные строки являли собой неизвестное, никогда не печатавшееся, но несомненно подлинное стихотворение Козьмы Пруткова, какими-то сложными путями дошедшее до Самуила Яковлевича от кого-то из потомков одного из создателей бессмертного Козьмы.

Даже из этих трех вспомнившихся мне примеров (а вспомнить я мог бы еще десятки) видно, какими разными, несхожими, даже далекими друг от друга были все эти – с наслаждением читавшиеся и с наслаждением слушавшиеся им – стихи.

Казалось, ну ничего, решительно ничего не было между ними общего – кроме, разве, вот этого испытываемого им при их чтении, ни с чем не сравнимого, прямо-таки физического наслаждения.

Общее, однако, было. И этим общим было то, что безошибочно отличало их от бесконечно раздражавших его муляжей, восковых – или каких-либо иных – имитаций, подделок. Объединяла все эти – такие разные (сентиментальные и патетические, комические и трагические) стихотворные строки – ИХ ПОДЛИННОСТЬ.

Но что такое подлинность? Кому-то подлинным кажется одно, кому-то – совсем другое. И можем ли мы с полной уверенностью утверждать, что стихи какого-нибудь, скажем, Асадова менее подлинны, чем стихи Лермонтова или Тютчева? Может быть, они несопоставимо менее талантливы, чем стихи классиков. Но ведь чувства, которые испытывает, проникаясь ими, какой-нибудь наивный их читатель или почитатель, – искренние, неподдельные, самые что ни на есть настоящие. Стало быть, и стихи, вызвавшие эти неподдельные, подлинные чувства тоже подлинные?

Ученые аналитики стиха, стиховеды уходят от ответа на этот вопрос. Они даже прямо говорят, что на него нет и не может быть ответа, и поэтому лучше этой щекотливой темы вообще не касаться. Решать, хорошо то или иное стихотворение или плохо, гениально или бездарно – не их дело. Да и вообще решить это – во всяком случае, средствами их науки – невозможно.

Но Маршаку это не представлялось такой уж сложной задачей. Свое непосредственное восприятие живой ткани стиха и даже самую природу наслаждения, испытываемого им при погружении в эту ткань, он умел доказать, подтвердить анализом.

***

Мы хорошо помним, что все настойчивые попытки Сальери «музыку разъять, как труп» и «поверить алгеброй гармонию» оказались бесплодными.

Произведение искусства не поддается скальпелю анатома. Рассеченное на части, оно превращается в безжизненную и бесцветную ткань. Для того, чтобы понять, «что внутри», как выражаются дети, нет никакой необходимости нарушать цельность художественного произведения. Надо только поглубже вглядеться в него, не давая воли рукам.

Чем пристальнее будет ваш взгляд, тем вернее уловите вы и смысл, и поэтическую прелесть стихов.

(С. Маршак. Воспитание словом. М., 1961. С. 147.)

И вот он вглядывается в пленившее его с юности стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Вглядывается, чтобы понять тайну магического действия на наше сознание этих волшебных строк. А поняв, открыть ее нам.

И вот как он заключает этот свой опыт «пристального вглядывания» в живую ткань лермонтовского стихотворения:

Стихи, о которых идет здесь речь, научили меня в юности любить лирическую поэзию. На склоне лет я отнюдь не собирался и не собираюсь подвергать их разбору. Я хотел только поблагодарить поэта.

(Там же. С. 149.)

Слово «разбор» тут, быть может, и в самом деле не очень к месту: ведь «разобрать» – это значит «разобрать на части», на составные элементы, то есть сделать именно то, что делал Сальери, когда пытался «разъять музыку, как труп».

И в то же время С. Я. тут слегка лукавит, потому что эта его «благодарность поэту» по самой сути своей представляет собой не что иное, как осторожный, в высшей степени деликатный, но всё-таки разбор лермонтовского шедевра:

...я замечаю, как чудесно соответствуют ритму нашего дыхания сосредоточенные, неторопливые строки с теми равномерными паузами внутри стиха, которые позволяют нам дышать легко и свободно.

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет Б-гу,

И звезда с звездою говорит...

Читая две последние строчки этого четверостишия, вы спокойно переводите дыхание, будто наполняя легкие свежим и чистым вечерним воздухом.

Но ведь об этом-то ровном, безмятежном дыхании и говорится в предпоследней строфе:

...Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь...

В сущности, дышит не только одна эта строфа, но и всё стихотворение. И всё оно поет. Как в песне, в этих стихах одна строфа подхватывает последние слова другой, предыдущей...

Так органично связаны воедино поэтическое содержание и стихотворная форма. Размер, ритм, аллитерации, рифмы, цезура служат одной музыкальной и смысловой теме. Всё это – как бы «косвенные улики», вещественные доказательства, подтверждающие наличие подлинных мыслей и чувств у поэта и позволяющие отличить автора-свидетеля от автора-лжесвидетеля.

(Там же. С. 147–148.)

Этот «разбор» Маршака так убедителен и точен, что поневоле начинаешь верить ему, что «автора-свидетеля» от «лжесвидетеля» отличить и в самом деле ничего не стоит. Всегда же можно найти вот такие «косвенные улики», «вещественные доказательства».

Однако и «вещественные доказательства» (аллитерации, рифмы, цезура и проч.) тоже ведь могут быть поддельными. И подделаны они могут быть весьма ловко: при современной-то технике стихосложения!

С. Я. это, конечно, знал.

Однажды он при мне сказал Вале Берестову:

– Главная наша с вами беда, голубчик, что мы – люди способные!

Мысль, казалось бы, странная: худо ли быть способным?

Поскольку в голосе С. Я., когда он произносил эту реплику, отчетливо слышалось хорошо нам знакомое «билибинское» предвкушение остроты, понять ее можно было именно как остроту: люди способные, мол, они способны на многое. Вот, например, я, Маршак, как человек способный, с легкостью могу сочинить какую-нибудь ерунду, вроде того, что в московском ГУМе был отдел и звался он посудным, но после многих грязных дел сделался подсудным.

Такой смысл в этой его реплике тоже, конечно, был. Но был и другой, более глубокий: поскольку к этой своей мысли он возвращался постоянно, этот – второй и главный ее смысл – я уяснил хорошо.

Суть дела состояла в том, что способности по мысли Маршака – это качество, иногда сопутствующее истинному поэтическому дару, но отнюдь с ним не связанное. Если угодно, даже ему противостоящее. Во всяком случае, не помогающее ему проявиться, а скорее – мешающее.

***

Он любил повторять, что ловкие и даже виртуозные аллитерации – например, знаменитая бальмонтовская «Чуждый чарам черный челн...» или восхищавшая многих (когда-то и меня тоже) асеевская: «Кони по Литейному дальше летят...» – вовсе не свидетельство истинного поэтического дара. Чтобы сочинить такое – достаточно быть человеком способным.

Впрочем, заговаривая на эту тему, он менее всего склонен был нападать на создателей этих аллитераций. Главной мишенью этих его нападок были те, кто ими восхищался. В них он видел самую ненавистную ему породу любителей стихов: не читателей, а – ценителей. Читатель погружается в стихи, наслаждается (попутно) их музыкой, но главное – то, что он заражается тем чувством, которое испытал и передал ему, аккумулируя его в своих стихотворных строчках, поэт. Ценитель тоже наслаждает, но – по-своему. Он получает удовольствие от того, «как сделаны» стихи. Но главный источник его наслаждения – то, что он способен оценить, «как это сделано». То есть удовольствие его зиждется на том, что он доволен собой, своим умением понимать стихи, разбираться в них.

Говоря о таких «ценителях», он не отказывал себе в удовольствии всякий раз, поминая их, процитировать своего любимого Бернса:

Так евнух знает свой гарем,

Не зная наслажденья.

«…Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой…»

– Я думаю, – сказал Маршак, – что эта знаменитая пушкинская аллитерация родилась непроизвольно, бессознательно... Родилась именно потому, что в момент создания тех строк он услышал вот это шипенье пенистых бокалов и ощутил вкус пунша на своих губах...

Ну и, конечно, более всего раздражали Маршака, нередко приводя его в настоящую ярость, именно те слагатели стихов, всё так называемое мастерство (лучше сказать – уменье) которых направлено на то, чтобы добиться восхищения таких вот «евнухов».

– Но разве, повторяя пушкинское «Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой», – неосторожно сказал я однажды, – мы не восхищаемся тем, как это сделано?

– Нет, голубчик, – покачал он головой. – Эти строки приобщают нас к тому наслаждению, которое испытывал Пушкин, участвуя в таких вот дружеских попойках. Если хотите, вызывают у нас желание самим поучаствовать в них, тоже отведать этого пушкинского пунша, полюбоваться его голубым пламенем... Ну а уж потом можно и задуматься над тем, каким способом поэт добился того, чтобы мы разделили с ним его наслаждение, испытали то, что испытывал он... Кто-то, наверно, скажет, что добился он этого своим мастерством. Я же лично думаю, что эта знаменитая пушкинская аллитерация родилась непроизвольно, бессознательно... Родилась именно потому, что в момент создания тех строк он услышал вот это шипенье пенистых бокалов и ощутил вкус пунша на своих губах...

В одном из разговоров на эту вечную тему (есть ли ясная граница между «вдохновением», то есть образом или аллитерацией, рожденными интуитивно, и мастерством?), желая ему «подыграть», я вспомнил недавно прочитанную мною статью А. Горнфельда «Художественное слово и научная цифра». Автор этой статьи весьма остроумно разоблачил «научные» попытки Андрея Белого препарировать «инструментовку» стиха в единстве с его содержанием – например, у Блока. Он (Белый) подсчитал, сколько раз у Блока встречается сочетание фонем «РДТ», – и вот какой сделал из этого подсчета вывод:

РДТ выражает собою прорыв самосознания Блока к духовному центру чрез застылые льдины страстей; в РДТ форма Блока запечатлела трагедию своего содержания: трагедию отрезвления, Трагедию Трезвости.

Процитировав это глубокомысленное рассуждение, Горнфельд дал волю своей иронии:

Вот оно что, при желании сварить щи из топора, можно выжать из нескольких Т, нескольких Р и нескольких Д; вот как легко при посредстве сих заманчивых звуков переходить от ТРезвости к ТРактирной стойке и обратно, отождествляя их в словесной ТРескотне, тоже выдаваемой за ТРагедию.

(А. Горнфельд. Боевые отклики на мирные темы. Л., 1924. С. 131.)

– Да, всё это, конечно, чепуха, – сказал Маршак, отсмеявшись. – Что касается Андрея Белого и этой его «глоссолалии», – всё это, конечно, чушь... Но вы знаете, я ведь тоже однажды занялся подсчетом одних и тех же фонем... У Пушкина... Вы помните, конечно, эти строки...

И он прочел:

О, как милее ты, смиренница моя!

О, как мучительно тобою счастлив я,

Когда, склоняяся на долгие моленья,

Ты предаешься мне нежна без упоенья,

Стыдливо-холодна, восторгу моему

Едва ответствуешь, не внемлешь ничему...

Еще бы я их не знал! Но что же можно было тут подсчитывать?

Угадав мое удивление, Маршак продолжал:

– Да, да, представьте, голубчик... Подсчитал, сколько раз встречается в этих шести строчках «Л» и «М». Получилось девять «Л» и десять «М»... Это, конечно, не могло быть простой случайностью...

Я в изумлении молчал: неужели Маршак тоже – как Андрей Белый, которого так блистательно высмеял Горнфельд, – считает, что Пушкин обдуманно «инструментовал» свой стих вот этими, нарочно подобранными фонемами?

– И знаете, голубчик, – продолжал Маршак, – к какому выводу я пришел?.. Всё дело тут в слове «милый», «милее»... Обратите внимание, ведь именно с него начинается весь этот отрывок: «О, как милее ты, смиренница моя...» Слово это было одним из самых любимых у Пушкина... Вспомните, голубчик!

И мы вдвоем, наперебой, стали вспоминать:

...И долго милой Мариулы

Я имя нежное твердил...

Как часто милым лепетаньем

Иль упоительным лобзаньем

Мою задумчивость она

В минуту разогнать умела...

Тогда изгнаньем и могилой,

Несчастный, будешь ты готов

Купить хоть слово девы милой,

Хоть легкий шум ее шагов.

В последний раз твой образ милый

Дерзаю мысленно ласкать...

...И навестим поля пустые,

Леса недавно столь густые,

И берег, милый для меня...

А. Белый: «РДТ выражает собою прорыв самосознания Блока к духовному центру чрез застылые льдины страстей»

Тут же, между прочим, выяснилось, что и во всех этих (и множестве других, которые мы тогда вспомнили) примерах слово «милый» тоже потянуло за собой близкие по звучанию: «лепетаньем», «умела», «могилой», «мысленно»... – всё те же «М» и «Л».

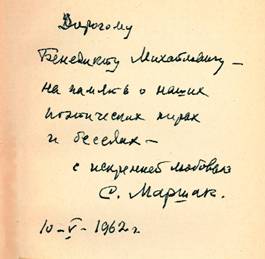

Это наблюдение Маршака и некоторые из этих тогдашних его примеров я нашел потом в его статье «О звучании слова». (В его книге «Воспитание словом», на подаренном мне экземпляре которой, присланном из Ялты, он написал: «Дорогому Бенедикту Михайловичу – на память о наших поэтических пирах и беседах...») Но когда я ее читал, мне показалось, что говорил он ярче, чем написал. И, пожалуй, убедительнее. Может быть, тогда на меня действовало обаяние его живого голоса и ощущение импровизации, прямо на моих глазах рождающейся мысли, всегда выгодно отличающихся от написанного, а тем более печатного текста. А может быть, тут сказалась просто сила, яркость первого впечатления.

Но другое его наблюдение из той статьи показалось мне таким замечательным, что я не могу удержаться, чтобы не привести его здесь. Уж очень яркий свет бросает оно на эти тогдашние наши разговоры:

Читая «Графа Нулина», известные и опытные актеры так мало обращали внимания на совершенно явную и очевидную неслучайность повторения звука «л» в лирическом отступлении поэмы.

То «л» – то мягкое, звучное «ль», то более твердое и глухое «л» – как бы врывается в стих вместе с долгожданным колокольчиком, о котором говорится в поэме.

Казалось, снег идти хотел...

Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной,

Друзья, тот, верно, знает сам,

Как сильно колокольчик дальный

Порой волнует сердце нам.

Не друг ли едет запоздалый,

Товарищ юности удалой?..

Уж не она ли?.. Б-же мой!

Вот ближе, ближе... Сердце бьется...

Но мимо, мимо звук несется,

Слабей... и смолкнул за горой.

Это, несомненно, тот самый колокольчик, которого поэт так нетерпеливо ждал в уединении, в ссылке, в своей «ветхой лачужке».

Громко, заливисто звенит колокольчик в строке, где мягкое «л» повторяется трижды:

Как сильно колокольчик дальный...

И совсем слабо, глухо, как-то отдаленно звучат последние «л» в заключительной строчке лирического отступления:

Слабей... и смолкнул за горой.

(С. Маршак. Воспитание словом. М., 1961. С. 145–146.)

Пушкин – главная и неизменная его поэтическая любовь – пленял его именно вот этой естественностью, этой интуитивно, непроизвольно рождающейся и потому неуловимой, незаметной, но так магически действующей на наш слух «инструментовкой» своей поэтической речи.

Но как же тогда Хлебников?

Хлебников, с его причудливым словотворчеством («О, рассмейся засмеяльно, смех усмейных смеячей...»), с его заумью («Бобэоби пелись губы, вээоми пелись взоры, пиээо пелись брови...»), с его палиндромами («Кони, топот, инок, но не речь, а черен он...»).

Как уживалась в его сознании любовь к этому чуду естественности – Пушкину – с такой же искренней и нежной любовью к искусному и так далеко ушедшему от пушкинской ясности и прозрачности речетворцу Хлебникову?

Всё, что я прочел в этой его книге, мне приходилось слышать от него раньше. И мне показалось, что говорил он ярче, чем написал. А может быть, на меня действовало тогда обаяние его живого голоса, ощущение вот сейчас, прямо на моих глазах рождающихся его мыслей

***

Кинув Вале Берестову эту свою загадочную реплику («Наша беда, голубчик, что мы с вами люди способные») и тут же разъяснив ее (способности – отнюдь не свойство поэтического дара, скорее – нечто ему противоположное, мешающее ему проявиться), он добавил, что люди, наделенные поэтическим талантом и в то же время способные, встречаются довольно часто; люди способные, но лишенные поэтического дара, – еще чаще; а вот поэты, дар которых не замутнен, не искажен способностями, – поэтическая одаренность, явленная нам, так сказать, в чистом виде, без всяких чужеродных примесей, встречается чрезвычайно редко. И именно вот таким чудом, – закончил он, – был Хлебников. И, подумав, добавил, что таким же, наверно, был и Блейк. Он, как и Хлебников, жил только поэзией, только внутренней, духовной жизнью.

Вот, например, была с ним (Хлебниковым, а не Блейком) такая история.

Во время одного из его скитаний какие-то доброжелатели поселили его в маленькой районной больничке – в дежурке, куда почти никто никогда не заходил. И он там целыми днями сидел и писал. Иногда забегала какая-нибудь медсестра, брала, что ей было нужно из медикаментов, и убегала. Хлебников не обращал на это внимания: сидел, писал. Но потом фельдшер той больницы приспособил эту дежурку для своих любовных свиданий с медсестрами. На странного чудака, сидящего в углу и поглощенного каким-то своим делом, они научились не обращать внимания: сразу видно было, что ему не до них. И они постепенно привыкли заниматься там своими любовными играми, не считаясь с присутствием постороннего человека. Как далеко заходили они в этих своих развлечениях, Маршак не уточнял. Но по голосу рассказчика, по самой тональности его рассказа можно было понять, что заходили довольно далеко. А Хлебников как ни в чем не бывало, по-прежнему продолжал покрывать своими каракулями клочки бумаги. А потом они у него пропадали, он их терял. Но ему гораздо важнее было написать, чем сохранить написанное.

После этого разговора про Хлебникова я стал лучше понимать природу отношения С. Я. к моему другу Эмке.

«Поэты, дар которых не замутнен, не искажен способностями, – поэтическая одаренность, явленная нам в чистом виде, без всяких чужеродных примесей, встречается чрезвычайно редко», – сказал о нем Маршак

***

К Маршаку привел его я, предварительно много разных разностей про него порассказав. Так что к встрече с этим чудом природы С. Я. в какой-то мере был готов. Но такой бурной химической реакции, которая в результате этой встречи произошла, я не ожидал. Они буквально влюбились друг в друга, и я – и в тот день первого знакомства, и во все последующие наши встречи втроем – сразу был оттеснен на второй план.

Отчасти это случилось потому, что мои встречи и беседы с Маршаком – даже когда я приходил к нему не один, а скажем, с Валей Берестовым или тогдашним моим дружком и соавтором Стасиком Рассадиным – были беседами учителя с учениками. Мы все смотрели ему в рот, слушали его, как правило, поддакивали, иногда – очень редко – задавали вопросы, в которых он мог услышать тень сомнения в безусловной его правоте. Но всё это не выходило за рамки раз навсегда твердо установившихся отношений учителя с учениками.

Эмка в своих отношениях с С. Я. сразу взял другой тон. Он говорил с ним как равный с равным. И Маршак этот нахальный тон сразу принял. Вероятно, потому, что сразу почувствовал в этом новом своем госте полного своего единомышленника.

Я уже говорил, что мне тогда показалось, что сошлись они на нелюбви к модернизму. Я б даже сказал, – ко всей поэзии Серебряного века. (Исключение делалось для Блока и Ахматовой.) Но после того разговора о Хлебникове я понял, что сразу проявившаяся влюбленность С. Я. в моего друга Эмку имела совсем другую, гораздо более прочную основу.

Помню, однажды был у меня забавный разговор на эту тему с Борей Слуцким. Борис, в соответствии с традициями своего учителя Маяковского – и в самом облике своем, и в манере одеваться, и даже в манере чтения, всячески подчеркивал свою непринадлежность к поэтическому и – даже шире – к писательскому цеху. У него на сей случай была даже припасена такая словесная формула:

– Я, – любил он повторять, – в отличие от всех вас, никогда не жалуюсь на отсутствие денег. А денег мне всегда хватает, потому что зарабатываю я как писатель, а живу как читатель.

Б. Слуцкий: «В отличие от всех вас, я никогда не жалуюсь на отсутствие денег.

А денег мне всегда хватает, потому что зарабатываю я как писатель, а живу как читатель»

И вот однажды я заговорил с Борисом о том, что поэт – это, что ни говори, всё-таки – особое существо, не похожее на простого смертного. Развивая эту тему, я сказал, что видел на своем веку не так уж мало настоящих поэтов, но самое сильное впечатление в этом смысле на меня произвел еврейский поэт Самуил Галкин. При общении с ним сразу чувствовалось, что он – из той редкой человеческой породы, о которой Блок сказал:

Пускай я умру под забором, как пес,

Пусть жизнь меня в землю втоптала, –

Я верю: то Б-г меня снегом занес,

То вьюга меня целовала!

Борис выслушал меня и, как это часто у него бывало, то ли всерьез, то ли «в тоне юмора», так что сразу и не поймешь, серьезно он говорит или издевается, возразил:

– Ну почему! В плане общей поцоватости Мандель, я думаю, и ему тоже даст два очка вперед.

Что правда, то правда. Из толпы людей обыкновенных (тех, кого Борис называл читателями), Мандель выделялся резче, чем Галкин, и даже резче, чем Пастернак.

Но об этом – в следующий раз, в следующем отрывке моих воспоминаний о С. Я. Маршаке.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru