[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2005 СИВАН 5765 – 7 (159)

заметки об одной еврейской бродЯЧей труппе

Франц Кафка

Нижеследующие фрагменты взяты Максом Бродом и Хайнцем Полицером из дневников Кафки, их связывает общая тема. Это заметки о бродячем театре восточных евреев, который гастролировал в Праге осенью 1911 года и давал представления в небольшом убогом кафе. Они свидетельствуют о сильном впечатлении, которое произвело на Кафку первое знакомство с подлинным народным духом и о силе его любви не просто к этим еврейским комедиантам, но к своему народу, когда он предстает перед ним во всем своем неиспорченном своеобразии. Одиночество порождало в душе писателя грусть, сомнения, духовные метания, но чувство общности с собратьями давало надежду на избавление.

Два персонажа в кафтанах

Вчерашний вечер в кафе «Савой». Еврейское общество.

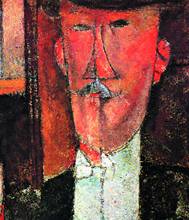

Фрау К. играет мужчину. На ней кафтан, короткие черные штаны, из черной жилетки высовывается белая, тонкой шерсти, рубаха, у горла застегнутая на матерчатую пуговицу, с широким, свободным, удлиненным воротником. На голове женскую прическу прикрывает темная шапочка без полей, она всё-таки нужна, такую же носит и ее муж, поверх нее большая мягкая черная шляпа с отогнутыми вверх полями.

Я вообще-то не знаю, каких персонажей изображают она и ее муж. Но если бы я не пожелал признаваться в своем невежестве и взялся кому-нибудь объяснять, кто они, я бы сказал, что это, по-моему, какие-то общинные работники, служки при синагоге, их знают все как лентяев, но общине приходится их терпеть, эти прихлебатели используются для каких-то религиозных надобностей и благодаря своему особому положению оказываются в самой гуще общинной жизни, околачиваются без дела там, сям, суют всюду нос, а потому знают все песни, прекрасно осведомлены о взаимоотношениях всех членов общины, но так как ни к какой профессиональной работе они при этом не пригодны, все эти их знания остаются без применения. Это евреи как бы в особо очищенном виде, поскольку живут они только в религии, что, однако, не требует от них ни усилия, ни понимания, ни сочувствия. Кажется, они любого готовы одурачить, смеются, когда убивают благочестивого еврея, за плату предлагают свои услуги отщепенцу, они танцуют, восхищенно держась руками за пейсы, когда разоблаченный убийца принимает яд и взывает к Г-споду – всё это лишь потому, что они легки, как перышки, стоит их прижать, и они уже на земле, они чувствительны, в любой момент готовы заплакать без слез (плач у них похож на гримасу), но едва их отпустишь, они начинают высоко подпрыгивать – веса в них ничуть не прибавилось. При этом им приходится играть какую-то постоянную роль в такой серьезной пьесе, как «Мешумед»[1] Латайнера, они всегда должны быть тут, ходят то и дело на цыпочках или болтают ногами, спустив их со сцены, это не делает действие менее напряженным, но как бы его расчленяет. Так что пьеса сохраняет свою серьезность, она остается цельной, уравновешенной при всех возможных импровизациях, все слова в ней напряжены единым чувством, и даже когда действие происходит у задника сцены, оно не теряет своей значительности. Порой эти двое в кафтанах выглядят скорей подавленными, что соответствует их натуре, и, как ни вскидывают они руки, как ни щелкают пальцами, видишь там, позади, убийцу, который, приняв яд и пошатнувшись, прислоняется к дверям рукой в слишком широком рукаве…

Мелодии

Мелодии звучат долго, тела охотно им подчиняются. Эта их текучая продолжительность так и подмывает покачивать бедрами, поднимать и опускать, спокойно дыша, распростертые руки, ладонями прикасаться к вискам, старательно избегая при этом соприкосновений.

Иногда в песнях нас, слушателей, привлекает произношение, «детский идиш», иногда взгляд этой женщины на сцене, потому что она еврейка и потому что мы евреи, нет никакой потребности в христианах, нет любопытства к ним, и щеки у меня начинают подрагивать…

Талмудическая мелодия точных вопросов, заклинаний или толкований: воздух входит в трубу и уносит ее с собой, а навстречу вопрошающему разворачивается как бы издалека поначалу маленькая, потом всё разрастающаяся, на каких-то поворотах смиренная, но в целом исполненная гордости спираль.

Мелодии созданы для того, чтобы подхватить подпрыгнувшего человека и, не терзая его, увлечь своим восторгом, даже если уже не веришь, что он может восторгаться. Особенно же спешат к общему пению эти двое в кафтанах, как будто оно подчиняет себе их тела, и, хлопая под песню в ладоши, они наглядно показывают, до чего хорошо человеку-актеру.

В углу хозяин заведения, его дети остаются с фрау К. на сцене и по-детски подпевают, их губы выпячены, и рты полны мелодии.

Пьесы

Хотелось бы увидеть настоящий еврейский театр, поскольку исполнение страдает, видимо, из-за нехватки артистов и плохо выученных текстов. Хотелось бы также узнать еврейскую литературу, которой явно присуща несокрушимая национальная боевитость, это чувствуется в каждой пьесе. Ни в одной литературе, в том числе и у самых угнетенных в общепринятом смысле народов, такого нет. Вероятно, у других народов это бывает в периоды борьбы, которая выдвигает в литературе на передний план национальную тему, и воодушевление слушателей придает такого рода национальную окраску даже другим, далеким от этой темы произведениям, как, например, «Проданной невесте»; но здесь, кажется, существуют лишь произведения первого рода, и так еще будет продолжаться.

Порой действие (на миг я вдруг это понял) не захватывает нас лишь потому, что мы слишком возбуждены, а не потому, что мы всего лишь зрители.

Актеры

Сочувствие, которое вызывают у нас эти актеры, такие добрые и так мало зарабатывающие, вообще не получающие достаточной благодарности и славы, – это, по сути, лишь сочувствие к печальной судьбе многих благородных устремлений, наших собственных прежде всего. Потому оно и бывает так преувеличенно, что лишь по видимости относится к чужим людям, на самом же деле мы думаем о себе. Но всё же это чувство настолько связано с актерами, что я порой не могу себя отделить от них. И это сознание вопреки всему еще сильней сближает меня с ними.

Какими израненными кажутся мне актеры после спектакля, как я боюсь прикоснуться к ним словами! Я предпочел бы после короткого рукопожатия поскорей уйти, как будто я сердит и недоволен, потому что высказать свое истинное впечатление невозможно.

Хотя завсегдатаи и работники этого кафе любят актеров, впечатление приниженности мешает им их уважать, они презирают актеров, как голодных бродяг, как собратьев-евреев, точно так и всегда бывало в истории. Старший кельнер хотел, например, выставить из зала Л., швейцар, который прежде работал в борделе и теперь был сутенером, стал криками мешать маленькой Ч., когда она в порыве сочувствия хотела что-то сказать партнерам в спектакле «Дикий человек», а когда я позавчера проводил Л. обратно в кафе, после того как он в кафе «Сити» прочитал мне первый акт пьесы Гордона «Элиэзер бен Шевиа», какой-то парень (косоглазый, из углубления между кривым острым носом и верхней губой торчали маленькие усики) заорал ему: «Явился, идиот!» (Намек на персонаж в «Диком человеке».) «Ждут тебя! Ты и не заслуживаешь, чтобы находиться в такой компании, как сегодня. Тут есть даже один артиллерист-доброволец, посмотри!»[2] И показал на одну из занавешенных стеклянных перегородок кафе, за которой якобы сидел этот доброволец. Л. потер лоб ладонью: «После “Элиэзера бен Шевиа” – такое».

Смерть благочестивого

Смерть дедушки Л., человека щедрого, знавшего языки, совершившего далекие поездки в глубь России и отказавшегося однажды в субботу обедать у знаменитого раввина в Екатеринославе, потому что у сына этого раввина оказались длинные волосы и цветастый галстук, и он засомневался, благочестив ли этот дом.

Кровать была поставлена посредине комнаты, свечи розданы друзьям и знакомым, комнату наполнял свет и чад свечей. Около сорока мужчин стояли весь день у его кровати, чтобы присутствовать при смерти благочестивого человека. Он до самого конца пребывал в сознании и в нужный момент, держа руки на груди, начал читать молитву, подходившую для этого дня. Пока он мучился и после его смерти бабушка, которая с другими собравшимися женщинами находилась в соседней комнате, непрерывно плакала, во время же самой смерти оставалась совершенно спокойной, ибо заповедь требует по возможности облегчать умирающему смерть. Молясь, он покинул этот мир. Такой смерти после такой благочестивой жизни он только и мог желать.

Защищенность

[При отъезде труппы]... Ее [фрау Ч.] девочка трется щекой о свою руку; она этого, наверно, не чувствует, но взрослым передается детская уверенность, что, пока ты при своих родителях, даже если они бродячие актеры, ничего с тобой не может случиться и что так близко от земли настоящих забот не увидишь, они открываются только с высоты взгляда взрослых.

По тексту Полного собрания сочинений Франца Кафки, подготовленного Максом Бродом для издательства «Шоккен».

Перевод с немецкого М. Харитонова

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru