[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2005 ТЕВЕС 5765 – 1 (153)

ЧУЖАЯ СМЕРТЬ

Эдуард Шульман

Есть по меньшей мере две вещи, которые объединяют всех россиян, – Пушкин и Победа. Кое-кто прибавляет и третью – Водка... но статистика пьяных драк противоречит такому мнению.

Вот почему мы открываем нашу рубрику – Пушкиным и Победой.

1.

Сапожный подмастерье Лейба Страшун взял новую пару, отрезал голенища и продал за два рубля. Сапоги с напуском, голенища долгие, мягкие, на совесть сработанные хозяином Вольфом Гоберманом. Но пойди выручи настоящую цену, когда времени – три часа ночи, а всех покупателей – стукольщик с колотушкой.

Сонный кассир лязгнул компостером, и лязг этот показался Лейбе звоном отпираемого замка – двери сейчас распахнутся. А кассир выбросил билет, но не до города N, а до узловой станции, удаленной от N на расстояние сорока трех копеек.

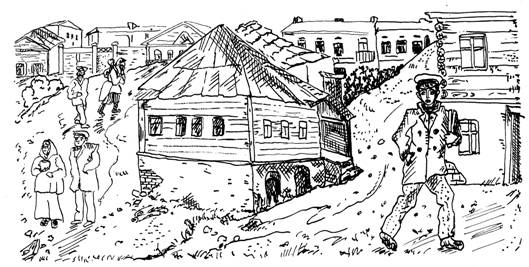

Протопав указанное расстояние и узнав, таким образом, почем российская верста, Лейба достиг городской окраины и задал вопрос – цель путешествия: где еврейский учительский институт?

– В городе. Прямо. За железным мостом.

И он пошел всё прямо и прямо, радуясь ориентиру, столь несомненному.

Мост был высокий, и Лейба крепко вцепился в поручни. Внизу – блестящие, накатанные, как жиром политые, рельсы. Поезда из Петербурга и Варшавы, из Либавы, из Киева...

На Островоротной улице, у старых городских ворот – весьма обшарпанного сооружения XII века, Лейба увидел новенькую полицейскую будку. И остановился. И двинулся вперед не раньше, чем из будки выскочил полицейский и помчался на середину мостовой.

Там извозчик под номером 88 задерживал всё движение, ибо вздумал разворачиваться возле самых ворот, где проезжая часть суживалась до двух саженей.

– Ты что, – кричал полицейский, крепко ухватив извозчичью клячу, – ты что, 88-й, первый раз замужем?

И Лейба прошмыгнул под арку ворот.

Он читал все вывески подряд, потому что недавно овладел русской грамотой: «Женщина-врач Е. Гомолицкая», «Глеб Невзоров Книжная торговля» – и возмущался отсутствием знаков препинания.

В магазине Невзорова – стеклянная витрина. На лестнице, прислоненной к полкам, – легкий сухой человек. В каждой руке – по толстенному тому. Когда Лейба спросил об институте, человек, не оборачиваясь, спокойно ответил:

– Здесь торгуют русскими книгами.

Лейба не понял и повторил вопрос. Человек вздохнул, отложил книги, легко прыгнул с лестницы и сказал, выделяя слова паузами:

– Здесь торгуют исключительно русскими книгами.

И Лейба пошел дальше, опять-таки прямо, по Большой улице, которая была не длинная и не широкая, а в аккурат Большая, то есть центральная.

По правой ее стороне располагались всякого рода торговые заведения, иногда весьма древние, отчего правая сторона называлась Инбарь – от тех амбаров, что стояли здесь уже в XII веке.

Левая сторона была казенная, и само это слово часто повторялось на вывесках: казенная палата, казенное училище, казначейство...

Так и глядели друг другу в глаза дом архиерея и ресторан Нарушевича, отделение Государственного банка и баня Хржицкого: «Опрятность, чистота, исправная прислуга, вода из источника. Общая баня – 20 копеек, номер – 1 рубль».

Потому ли, что каждая из сторон стремилась к самостоятельности, или просто в силу рельефа местности, но правая сторона Инбарь все время забирала вправо, а левая, казенная, с той же последовательностью уклонялась влево. Мостовая уширилась настолько, что образовалась площадь, которая и разъединила Большую улицу на два рукава. А так как Лейбе велено было идти прямо, то он и не знал, прямо ли по Ратушной или прямо по Скоповке.

Он раздумывал довольно долго, словно выбирал не улицу, а путь, связывая с решением этого простого и достаточно мелкого вопроса если не судьбу свою, то нечто важное и даже роковое. Ничего бы не изменилось, сверни он на Ратушную, в конце которой и находился искомый институт, но Лейба предпочел Скоповку, ибо, на его взгляд, именно она являлась прямым продолжением Большой улицы.

Скоповка, узкая и тесная, была казенной уже с обеих сторон и отличалась скоплением чиновников и просителей. Очень скоро Лейба очутился возле дома, на фасаде которого сияло:

N-СКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ

2.

Дом, в подъезде которого стоит Лейба Страшун, переживал торжественные, одновременно страшные и счастливые, минуты.

Высочайшим указом, данным Правительствующему Сенату в 16-й день июня, попечитель N-ского учебного округа тайный советник Остроумов был уволен со службы, согласно прошению, по болезни. И таковым же указом, данным Правительствующему Сенату в 23-й день августа, попечителем округа назначен был доктор чистой математики действительный статский советник Алексеев.

И каждое утро, с целью представиться новому попечителю, являлись на Скоповку чиновники в парадной форме.

Всех этих разряженных господ величал Лейба, по общему впечатлению, «золотыми». Ибо не знал слова «треуголка», и слова «шпага», и слова «полукафтан». Заказчики носили «пиджак», хозяин – «сюрдут», а отец Меер Страшун – «капоту».

Тощий старик – «золотой» – никак не решался войти в подъезд. То горбился, то распрямлялся, то снимал перчатки и шевелил тощими белыми пальцами, будто они затекли, то натягивал перчатку и шарил сзади, у карманных клапанов, ощупывая пуговицы. Одна ускользала, и с каждым напрасным усилием длинное лицо старика приобретало выражение растерянности.

– Мальчик, сколько у меня пуговиц сзади?

Лейба оторвался от созерцания его сапог.

– Четыре.

Старик последний раз выпрямился, перекрестился и спешно, пока еще храбрый, отправился представляться.

Вышел возбужденно-радостный. По внешнему виду и совокупности иных признаков он умозаключает, что молодой человек жаждет поступить в воспитанники ведомства народного просвещения. Свидетельства при себе?

Но Лейба не слыхал ни о каких свидетельствах.

Старик благодушно пояснил: чтобы попасть в число воспитанников ведомства народного просвещения, то есть быть принятым в казенный учительский институт, надобно подать на простой бумаге прошение директору оного института с приложением свидетельств: о происхождении и одобрительном поведении. Только и всего.

– Я думал... – Лейба запнулся. – Встану около института и буду просить бесплатного урока.

Старик засмеялся и пожелал познакомиться. Услыхав имя, укоризненно заметил:

– Инородец, и столь устрашающе прозываешься – Лев да еще Страшун. – Помолчал. – Я дворянин, статский советник, правитель канцелярии, а имя мое – Фома Бельдюгин. – И уже молчал до самой Георгиевской площади. – Вон твой институт. Ступай.

И Лейба побежал к трехэтажному желтому зданию, но на полпути обернулся и закричал:

– А мой хозяин Вольф Гоберман может сшить сапоги лучше ваших! – И припустился.

3.

Днем в сквере на Георгиевской площади – всегда народ: реалисты, ксендзы из Духовной семинарии, студенты учительского института, гимназистки. Сверх того, часовня посреди сквера посещается солдатами, старухами, петербургским и местным начальством. Часовня историческая. Мраморные плиты. Золотом – имена воинов, почивших при усмирении последнего мятежа.

Ночью в сквере ни души. Только постовой третьего участка (бляха № 59) да инвалид – часовенный служитель. Такой старый, что едва не угодил в Петербург, пред царские очи, как ветеран Бородинского сражения.

Ночь. Лейба Страшун спит на скамейке, а бляха № 59 тормошит его.

– Опять гости к тебе? – спрашивает инвалид.

– Идут, – кивает 59-й. – Который сто верст прошлепает, босой... в институт!.. А денек покрутится – и пропал. Тогда следующий опять идет. Как по расписанию.

Инвалид ковыляет к скамейке, неся запах ладана и махорки.

– Я по рекрутскому набору взятый. Все их местечки прошел. Придем в местечко, сразу народ – в храм. И чиновник им подписные листы дает. Один лист – желаем сдавать детей в казенное училище. Другой – не желаем сдавать.

Инвалид на минуту смолкает, закуривая.

– Хорошо, зимой не ходят, – говорит

59-й. – Замерзнет – отвечай за него... А мне на тот год прибавка следует за беспорочную службу.

59-й тоже закуривает, а инвалид продолжает:

– И такой шум подымется: знать не знаем, школес не желаем! Который в уголок забьется, который – тягу... А у дверей уж стоят! – Инвалид победно топает. – Ну, делать нечего. Выберут самых своих бедняков и велят им детей сдать. А те тоже не дураки. Раз, говорят, мы работника лишаемся, пускай нам общество предоставит корову.

Инвалид смеется, а 59-й улыбается.

– Вставай! – теребит Лейбу. – Ночлежка на Трокской!

– И ведь купили! Представили! – смеется инвалид. – Вот как в старину было.

– Дяденьки, – говорит Лейба, – у вас хлеба нету?

4.

Когда Фома Бельдюгин был журналистом-архивариусом (существовала такая должность в канцелярии попечителя), то думал: «Это временно. Вот только обстоятельства поправятся... » И мечтал об ученой карьере.

Сделался помощником столоначальника. «За прошлый год – исходящих 36 тысяч, а переписчиков 11 душ. Вот дослужусь до седьмого класса... сам себе хозяин... вот тогда...»

Усевшись в кресло столоначальника, Бельдюгин обнаружил, что человек он немолодой, жизнь менять поздно. И взял в оборот сына. Он создаст Федору благоприятные обстоятельства, разбудит любовь... Федя начнет там, где я кончил. Федя пойдет дальше...

Но сын увлекся науками прикладными и, с точки зрения отца, неосновательными, – не желал сворачивать на тропинку, которую отец протоптал для него... И Фома Бельдюгин, уже статский советник, уже правитель канцелярии, строил всё новые и новые планы, как бы переманить сына.

Привел в дом чужого долгоносого паренька, который изо дня в день, голодный и битый, стоял возле учительского института и хватал за локти мимо шедших студентов. Пареньку сказал, что подготовит его в институт. А себе – что таким путем завоюет наконец сына.

Именно этот чужой паренек своим наивным картавым усердием разбередит Федора, и будет ему стыдно, что уступил в чужие руки и Пушкина, и Тургенева...

Нет, он не останется равнодушным! Не глухой же он!

5.

Но день прошел, и нет ответа.

Другой настал: всё нет как нет.

Бледна, как тень, с утра одета,

Татьяна ждет...

– Лева! – прерывает Бельдюгин. – Сколько говорено-переговорено: всякую порядочную книгу должно читать медленно. Особенно Пушкина. Особенно «Евгения Онегина».

За дверью тонко звякает стекло. Слышно, как проскакивает пламя в горелке.

– Позавчера, – повышает голос Бельдюгин, – мы совершили прогулку на Железную хатку: мы с тобой, Лева, пешком, Федор – на велосипеде. Он объехал весь сад в пять раз быстрее, чем мы обошли. Но видел в десять раз меньше. – Молчание, как тишина перед бурей. Ну, гром и молния! – Пушкин не терпит велосипеда! Пройдемся пешком по Пушкину – какие чудесные цветы у дороги! «Бледна, как тень, с утра одета»... Неужели «с утра одета» ничего не говорит тебе?

Лева Страшун молчит.

– Неужели «с утра одета» ничего не говорит тебе?! – в самую дверь кричит Фома Бельдюгин.

И слышит спокойный голос:

– Кажется, ты заново учишь его читать? По-моему, для этого составлены буквари.

Бельдюгин закладывает руки за спину.

– Греки, мой сын, учились по Гомеру, а ты – по букварю. И вот мы видим, что из этого получилось. – И толкает дверь.

Комната превращена в лабораторию. Графитные тигли. Бюретки. Пол, растравленный щелочью.

– «Он химик, он ботаник, князь Федор, мой племянник!»

Сын ставит опыт по перегонке:

наблюдает, что делается в колбе Вюрца, и проверяет себя по справочнику. Фома Бельдюгин берет у него книгу и листает страницы кончиками пальцев.

– «При сгущении раствора он становится пересыщенным и может долгое время оставаться в таком виде, особенно если...» – Брезгливо захлопывает книгу. – Даже расписаться не умеешь!

Он попрекает сына, что имя свое пишет через ферт. А должно через фиту! Ибо «Федор» греческого происхождения. Как Фома, Фирс, Федот... И поелику грамматика дозволяет двойственное написание, Фома Бельдюгин нападает на грамматику:

– Всякий царапает, как в голову взбредет. Сегодня – «Федора» через ферт, завтра – «Б-га» со строчной буквы... Государственная ошибка! Роковая ошибка!

Федор Бельдюгин смеется.

6.

А тот, другой?

Лейба Страшун, ныне названный Левой, а впоследствии Львом, медленно читает Пушкина. И без того запинается, а тут еще новая напасть: Татьяна «с утра одета». Значит, раньше не одевалась по утрам, так, что ли? Поздно спала?

Фома Бельдюгин вспоминает пензенскую свою бабку – 300 душ крепостных... Но кого узнает Лева Страшун?

И страх перед Бельдюгиным подымает его ночью и склоняет над столом тем ниже, чем беднее огонь коптилки. Пальцы листают учебник. Русская деревня прошлого века. Поместное дворянство и аристократия. Прически, причуды, привычки...

Ему страшно. Слова грозят тайным, непознанным смыслом. Строчка из хрестоматии, самая обыкновенная:

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна...

– а он проверяет ее по Толковому словарю, даже «сквозь» проверяет, даже пятнадцать употреблений предлога «на», – ни одного примера не пропустит...

А утром – туман. Не из Пушкина. Настоящий! На улице. И Лева Страшун видит: он волнистый. Пушкин правильно написал – волнистый!

А ночью – луна. Именно та луна, что бывает раз в месяц, когда евреи встречают ее молитвой. Тянутся к ней руками, словно хотят украсть, и молятся: «Подобно тому как я прыгаю перед тобой и не достигаю тебя, так пусть враги мои не достигнут меня в тщетном стремлении причинить мне зло».

И запрокинув голову, Лева подскакивает вместе с седобородыми старцами.

– Она пробирается! – кричит по-русски. – Пробирается! Пробирается!

7.

Первоначально его зачислили кандидатом в воспитанники. Никаких официальных прав или преимуществ это звание не давало, однако с его помощью заполучил он рублевые уроки на Рудницкой, Торговой, Квасной улицах, где сочетание «кандидат в воспитанники» внушало даже больший трепет, нежели голое «воспитанник».

Ибо «кандидат», слово звучное и яркое, как медная труба, украшало убогие домишки, подобно свежеокрашенным наличникам или подновленному крыльцу.

Затем наступил день, когда его вызвали в канцелярию, отобрали подписку, что восемь лет по окончании института прослужит он там, куда пошлет начальство, и Лейба Мееров сын Страшун стал полноправным студентом с казенной стипендией и казенной квартирой.

О таком воспитаннике начальство мечтало с основания института, еще с прошлого века, когда институт был раввинским училищем. Старательный. Усидчивый. Исполнительный. Но главное достоинство – не лезет в политику. Да-да, Лева Страшун – единственный серьезный мальчик изо всей этой оравы горлопанов, которых мы прочим в наставники нашему пятимиллионному еврейству.

Долбим с ними русский язык и славянское чтение, арифметику, алгебру, историю, географию, учим рисовать и чертить, объясняем библейскую историю и закон веры, а они ерзают на своих скамейках и ждут не дождутся звонка.

А у себя в интернате? Полагаете, упражняются в чистописании? Составляют планы уроков, которые каждый из них дает для практики в двухклассном училище при институте?

Как бы не так. О€бсуждают судьбы России. Им, видите ли, до€роги судьбы России. СЕРПы (Социалистическая Еврейская Рабочая Партия), «серпы» делают бомбы, потому что Россию спасет террор. Члены Союза равноправия и двух слов не свяжут без того, что еще среди участников декабристского восстания было двое евреев. Наша борьба в рядах российского освободительного движения... Эсдеки распространяют отчет о третьем съезде своей партии с предисловием некоего Н. Ленина «К еврейским рабочим».

Но Лева Страшун... О-о, Лева Страшун!.. Самое серьезное, самое пристальное внимание до€лжно на него обратить. Воспитать. Направить... Интересуется русской литературой, Пушкиным? Прекрасно. А известно ли ему, какая надпись вырезана на любимом перстне Александра Сергеевича? О-о, эти слова многое скажут сердцу: «Симха, сын почтенного рабби Йосефа-старца, да будет его память благословенна».

Любопытно, не правда ли? Пушкин – и надпись по-древнееврейски. Вы чувствуете, что при всей вашей любви к нашему великому поэту теперь любите его иначе, уже как человека близкого...

Ваши товарищи отвратили взор от истинной образованности. Проза политической экономии влечет их сильнее, нежели поэзия религии. Знамение времени!.. Пушкин тоже был передовой человек, однако не кто-нибудь, а именно он прозорливо, пророчески утверждал:

Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Ваш долг (если б вы были христианин, я бы сказал: ваш христианский долг) напомнить товарищам вещие слова великого поэта.

8.

Надворный советник Гец, «ученый еврей» при генерал-губернаторе, приглашал Леву в гости. Лично директор института Емельян Елисеевич Правосудович хлопотал о допущении в N-ский архив. Наконец при содействии попечителя учебного округа (самого попечителя!.. слыханное ли дело?) местные «Педагогические записки» опубликовали первую работу Л. Страшуна.

Это было вполне ученическое сочинение. С левой стороны – столбиком – отрывки из статьи Батюшкова «Прогулка в Академию Художеств», справа – вступление к «Медному всаднику»:

...что было на этом месте до построения Петербурга? Сосновая роща, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом, ближе к берегу лачуга рыбака. Сюда с трудом пробирался какой-нибудь длинновласый Финн. Всё было безмолвно.

И воображение мое представило мне Петра, который первый раз обозревал берега дикой Невы. Еще гремели шведские пушки... Здесь будет город, сказал он, чудо света.

На берегу пустынных волн

Стоял Он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася; бедный челн

По ней стремился одиноко.

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел.

И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен...

В конце, после многочисленных сопоставлений, следовал вывод, по форме весьма неожиданный. Пользуясь терминологией из учебника химии, Л. Страшун уподоблял Батюшкова пересыщенному раствору, который находится накануне кристаллизации. Однако, вследствие ряда причин, прежде всего чистоты окружающего воздуха, кристаллизация не наступает. И далее, отбросив всякие опасения в непонятности, Л. Страшун прямо цитировал учебник:

Прикосновение ничтожных следов вещества, которое может выпасть из раствора, вызывает энергичный процесс такого выпадения в виде кристаллов. Это – Пушкин.

Шел между тем год 1914-й. Германия объявила войну России.

9.

В городе только и разговоров – Кира Башилова.

Вы ее знали? А я видел. Скромная такая девчурка, моя Зоя с ней училась... И вот – на всю Россию! Кавалерист-девица!.. Такого общественного подъема мы сто лет не переживали!

Девушка-институтка бросает родителей, родной город. Выдает себя за какого-то Николая Попова. Поступает в действующую армию. Год с конными разведчиками! За ночную схватку представлена к Георгию!.. Что-то легендарное, историческое. Россия поднимается во весь рост...

Пятого августа оставлена Варшава.

Двадцатого, после недельного сопротивления, сдался гарнизон Новогеоргиевска – 85 тысяч офицеров и нижних чинов.

Двадцать второго генерал Григорьев бежал из Ковно.

Двадцать восьмого пал Брест-Литовск.

Ставка из Барановичей переехала в Могилев-на-Днепре. Его императорское величество Николай II лично возглавил армию.

В городе N объявили эвакуацию.

10.

Укладываясь, Фома Бельдюгин честит предателей, пораженцев и прочих врагов престола-отечества, к числу коих, по причине вечного своего недовольства, принадлежат и евреи. Что, сигналя немцам, поджигают собственные дома – это, положим, сомнительно. Но вот департамент неокладных сборов разослал циркуляр, где документально, фактически...

– Опилок маловато, – бормочет Федор, пакуя стекло. – Значит, вы с департаментом нашли корень зла?

– А по-твоему, кто виноват? – вопрошает Бельдюгин. – Ты? Я? Русский солдат? Кира Башилова?

– У нас два дня на сборы, а не на споры, – рассудительно говорит Федор. – Надо еще книги отобрать.

– Какие книги?

Фома Бельдюгин полагал целиком вывезти библиотеку. И в мыслях не держал что-то оставить.

Но практический Федор был иного, практического мнения. Зачем таскать с собой полторы тысячи томов? Ну, были бы книги редкие – больших денег стоят. А то – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев... Издания самые заурядные, ничего антикварного. В любом городе бери – не хочу. Пять раз продадим, пять раз купим. Вот он, Федор, возьмет всего-то с десяток справочников, да и то немецких. Им сейчас, из-за войны, цены нет, днем с огнем... А Пушкин, Лермонтов...

– Молчать! – крикнул Фома Бельдюгин. – Оставить Пушкина гнусным тевтонам!.. Молчать, предатель!

И призывает Леву Страшуна.

И Лева идет на улицу Субочь, которая сбоку вползает в Инбарь, – местный Невский проспект. По случаю эвакуации, много забитых витрин, и всё же Инбарь яркий, нарядный, веселый. Гуляет с офицерами Кира Башилова, и глядя им вслед, Лева думает: «Бросить всё, уйти добровольцем в армию... или украсть много-много денег!»

У него уже усики. Он читает Шекспира. Нет, не «Ромео и Джульетту». Ибо по рождению принадлежит к тому разряду людей, для которых первая пьеса Шекспира – «Венецианский купец». А Ромео, Гамлет, Отелло – это всё после...

Вот, сам того не сознавая, идет он за Кирой Башиловой, но не пылкий монолог Ромео у него на уме. «Разве еврей – не человек?» – думает он, как Шейлок, венецианский купец.

Бельдюгин выдвигает нижний ящик стола.

– Здесь, Лева, некоторые мысли, планы... Сперва для себя писал, после для него. – Старик кивает на колбы-пробирки. – А он глухой. – И шепотом: – Не слышит Пушкина.

Это была их последняя встреча. Управление округа обосновалось во Пскове, а учительский институт – на тысячу верст южнее.

...И тысячи гремящих военных верст – их едва хватило на то, чтобы добраться до пятого акта «Венецианского купца». И выйдя из поезда в городе NN, где его товарищи, по тогдашней моде, восхищались мостом через Днепр, а не самим Днепром и глазели на трамвай, которого прежде не видели, Лева Страшун шептал, беззвучно шевеля губами:

Тот, у кого нет музыки в душе,

Способен на грабеж, измену, хитрость,

Темны, как ночь, души его движенья

И чувства все угрюмы.

Не верь такому.

11.

В городе NN, на углу Проспек

та и Короткой улицы, установлен памятник Пушкину. Чугунный бюст работы академика Гинцбурга.

Всякий раз, проходя мимо, Лев Страшун испытывал чувство ревности – ревновал, как ревнуют женщину. По какому такому праву Гинцбург посягнул на Пушкина!.. Завидовал (что опять-таки ревность), почему Гинцбург, а не он автор бюста.

Ревность завладевала им. Она была сродни рвению, которое тем сильнее, чем чаще приходит на ум простая мысль: если один человек по фамилии Гинцбург изваял Пушкина, – значит, и другой человек по фамилии Страшун... И эта третья ревность-рвение гнала его на улицу Упорную, в библиотеку учителей-евреев.

Возможно, учредители библиотеки и не без умысла избрали ее местопребыванием именно Упорную улицу, однако Лева Страшун никакого символа здесь не видел, ибо не умел еще смотреть на себя со стороны.

Институт давно прикрыли. В 1916 году временно – по малочисленности студентов, а в 1917 окончательно – по случаю революции. Жил Лева тем, что замещал в местной гимназии Эльяс-Абрама Шморгонера – преподавателя закона веры.

Однажды старик пришел к нему на урок. Уши его заросли волосами, которые затыкали отверстия наглухо. Старик и был глуховат. Желтая, мочалкой, борода набивалась в рот, и звуки, казалось, вряд ли сквозь нее продерутся.

Он сидел на передней парте, терзая левое ухо, ибо никак не мог поверить, что опять слышит. Ухо словно продули, и теперь по ничтожному, ниточному желобочку текла речь, произносимая Страшуном:

– ...переводят «руах элохим» как «дух Б-жий». Но «руах» – ветер, а не дух. А

«Б-жий» выражает лишь удивление перед величиной, мощью. В Писании высочайшие горы – Б-жьи горы, огромные кедры – Б-жьи кедры. Значит, сынами Б-жьими древние называли не праведников, а просто людей высоких, могучих...

Волосы зашевелились в ушах Шморгонера. Он вдруг уразумел, что же здесь происходит: Всевышний испытывает его. Да! Он сотворил чудо, возвратив ему слух, дабы его, Эльяс-Абрама, душа возмутилась Б-гопротивными речами, дабы защитить юношество от заразы неверия.

Старик вскочил, втянул воздух, проглотил половину желтой своей бороды, потом плюнул и закричал, путая грозные раскаты древнееврейского и скороговорку жаргона. Борода развевалась. Из ушей торчали волосы, как пучки редиски.

– Перед Священными книгами Торы с 613-ю предписаниями мы проклинаем тебя проклятием, которым Иисус Навин проклял Иерихон, которое Елисей изрек над отроками, которым Глезий... Вероотступник, гниль, падаль... Лучше я умру на учительской кафедре, но не отдам тебе юные души на поругание... Толковать Священное Писание, как какой-нибудь роман... Б-говдохновенную книгу... Вон, голота!

И Лева Страшун покинул гимназию, о чем нимало не сожалел, ибо накануне сдал экстерном последний экзамен на аттестат зрелости. А с аттестатом – ого-го! Другая песня!

Он отправил документы в Харьков, в университет, и получил сразу два ответа: от красных и от белых, которые последовательно занимали город. Красные отказывали в приеме потому, что по документам он служитель культа – законоучитель. Белые – потому что еврей.

Лева устроился на службу, которая солидно именовалась «Бюро по розыску грузов, пропавших в пути». Его приняли для вывески – очень доброе лицо. Главный ведь доход не от маклаков, у которых пять вагонов сахара угнали. А вот спасалась дамочка от бандитов, а сын-то и потерялся. Очень нужен человек с добрым лицом! Тем более диплом у него. Раз гимназию одолел, и древние языки, и новые, – язык, значит, подвешен.

И в дальнейшем Лева Страшун избегал работодателей, интересовавшихся дипломом. Так, из помощника нотариуса превратился в корректора. Из корректора – в фотографа, из фотографа – в грузчика...

Тут уж никто диплома не спрашивал.

Продолжение следует

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru