[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2005 ТЕВЕС 5765 – 1 (153)

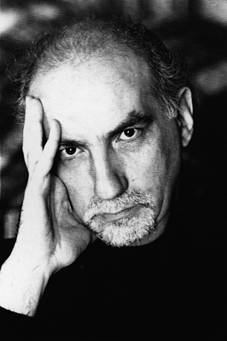

СОЛОМОН ВОЛКОВ: ЖИЗНЬ КАК БЕСЕДА

Ведет беседу Татьяна Бек

Соломон Волков – выдающийся культуролог, искусствовед, мемуарист, вот уже три десятилетия живущий в США. Он – автор многих книг, вызывающих острый читательский интерес и полемику. Это – разговоры с Дмитрием Шостаковичем, беседы с великим скрипачом Натаном Мильштейном, это и вышедшие в России в последние годы книги «Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным», «История культуры Санкт-Петербурга», «Диалоги с Иосифом Бродским».

В 2004 году в Москве, в издательстве «Эксмо» вышла книга Соломона Волкова «Шостакович и Сталин: художник и царь», включающая в себя элементы мемуаристики, музыковедения и философского эссе.

Итак, мы встретились с писателем в Нью-Йорке.

– Соломон, вы – ас беседы как жанра. И вот я решаюсь на беседу с асом беседы. Спасибо, что вы не против… Для начала договоримся: нет ли у вас разговорных табу? Знаете, как некоторые собеседники сразу предупреждают: о личной жизни не спрашивайте, о таком-то событии говорить не будем…

– Без личной жизни – ерунда. Мне всегда нравится: «О личной жизни говорить не будем, потому что это не имеет никакого отношения к моему творчеству…» А как может личная жизнь быть отторжена от творчества? Она неминуемо является его частью. Поэт (он или она) пишет стихи о человеке, в которого влюблен… Или – по той же схеме – я прихожу в музей и смотрю на картины. Я смотрю на святую и знаю, что это портрет любимой женщины. Я смотрю на Марию Магдалину и тоже знаю, что это портрет любимой женщины. А посмотрю на женскую карикатуру у Брейгеля или у Босха – опять всё знакомые художника. И это потом подтверждается документальными свидетельствами… Часто бывает и так: художник изобразил в виде Иуды личного врага. Как Данте, который всех своих врагов разместил в аду или в лучшем случае в чистилище.

Соломон Волков и Дмитрий Шостакович.

Ленинград, 1965 год.

То же – у композиторов. Только у композитора в большей мере, чем у поэта, между личным, эмоциональным импульсом и конечным результатом лежит опосредованная работа. Понимаете: можно сесть и записать, как Есенин, предсмертное восьмистишие, но я не могу вообразить, чтобы композитор записал квартет в ночь перед самоубийством. Это слишком трудно чисто технически. Слишком много нужно значков поставить на нотную бумагу. А тем более – если большое музыкальное произведение для оркестра. Тут и с компьютером ненамного легче стало… Тщательное расположение на бумаге этих точек – не дай Б-г, ошибешься. Но первоначальный импульс и у композитора – в личном.

– И у Шостаковича так было?

– Конечно, «Леди Макбет» Шостаковича отражает его отношения с женой. То, что одновременно его и притягивало к ней, и от нее отталкивало.

– С кем тяжелее беседовать – с поэтами или с музыкантами?

– Не знаю. Мне в моей жизни повезло общаться с несколькими людьми, которых условно можно назвать гениями. Это особая природа – сверхчеловеческая, конечно. Но жизнь в Америке отучает от привычки обобщать. Ты вдруг понимаешь, что каждый человек – исключительный случай. Каждая ситуация – это исключительная ситуация. Не надо обобщать и говорить: «Русские такие-то, американцы такие-то, немцы все аккуратные и точные, а французы легкомысленные…» От этого меня мои уже скоро тридцать лет в Америке почти отучили…

Однако человек пытается во всем найти закономерность. Двойной процесс. С одной стороны, жизнь – пустая и глупая шутка, подписываюсь под этими словами (Михаил Юрьевич) безо всяких. С другой стороны – в почтенном возрасте, в который я уже прибыл, начинаешь понимать (или хочется так думать), что в твоей личной жизни ничего не было случайного. Все закономерно. И некие доказательства этому выстраиваются.

Когда я юным разговаривал с Ахматовой, мне казалось, что это у нее волевая попытка, волюнтаристская – придать всему закономерность. А теперь я думаю, как она: а может, был во всем этом единый смысл?

Соломон Волков (первый слева) и его товарищи у Анны Ахматовой в Комарове после исполнения 9-го квартета Шостаковича.

Ленинград, 1956 год.

И еще. На сегодня я могу констатировать, как ко мне, к Соломону Волкову, относятся параллельно определенные социальные группы в разных геополитических обществах – в США, в Европе, в России.

– По-разному?

– Нет. Одинаковые социальные группы, не сговариваясь, относятся совершенно одинаково.

– А как к вам относится либеральная общественность? Наш с вами общий старший друг, ныне покойный Анатолий Наумович Рыбаков, – я уже не раз это вспоминала – после любого разговора мне на прощанье говорил: «Так и передай это аэропортовским идиотам».

– Прямо так и слышу интонацию Рыбакова. (Хохочет. – Т.Б.)

– Он так называл осторожных московских либералов, живущих, как и я, в Москве в писательском квартале у метро «Аэропорт». У вас в последней книге «Шостакович и Сталин: художник и царь» явлено настолько неангажированное отношение к Иосифу Виссарионовичу, что они могут вас осудить: дескать, не на ту мельницу льете…

– Уже осудили. Парадокс заключается в том, что «правая, левая где сторона?» Те, кого в России сегодня называют правыми, в США – левые. И наоборот… Моя позиция здесь по отношению к политическим разборкам в России – это позиция аутсайдера. Как у вас в одном стихотворении сказано, я – «человек отсебятины».

Да. Что хочу, то и говорю!

– Лучшие наши писатели относительно последних времен (и Искандер, и Войнович) Сталина, как правило, изображают дегенератом с низеньким лбом. А у вас он – при всей констатации злодейств – личность значительная, а?

– Он и есть одна из самых значительных фигур ХХ века. Сомнений в этом быть не может. Спорить не будем. Простые цифры. Сужу по недавним данным из Интернета: есть восемь тысяч названий книг со Сталиным в заголовке. Это человек, который фасцинирует пишущую и читающую публику и является одним из титанов (это для меня не качественное, а количественное определение) ХХ столетия. Это первое. Второе – Сталин был прежде всего политиком. И он был – со своей точки зрения – успешным политиком. То, что он хотел сделать, он во многом сделал. Не на сто процентов, но на сто никто – ни Наполеон, ни Александр Македонский – свою программу не реализовал. На значительную часть Сталин свои задачи и амбиции осуществил… И со своей точки зрения, при которой не учитывалась стоимость человеческой жизни, он был успешен. Он умер в своей кровати – убили его, не убили… Все может быть. Умер, создав супердержаву и устранив до этого людей, которых очень многие считали гораздо более способными к управлению страной.

Соломон Волков и Владимир Спиваков.

Москва, 1975 год.

В понимании Сталина мне, как ни смешно, очень помогли события перестройки и то, что было потом. Мы все думали, что когда произойдет либеральная революция, то, скажем, Евтушенко будет министром культуры. Он так энергично выступал! Однако мы знаем, что ему предлагали стать министром культуры, но он отказался. И ни один из властителей дум того времени не оказался способным на то, чтобы работать в новом политическом аппарате. Каждый оказался художником в первую очередь.

Быть поэтом – одно дарование, быть политиком – другое. Можно даже быть общественным, что ли, трибуном, но все равно ты не будешь политиком… Пример – Александр Исаевич Солженицын. Он оказался общественной фигурой, но не политиком. Он не сумел ничего реализовать из собственных, вполне продуманных предложений, «как обустроить Россию». Реальная политика этих его предложений не взяла. Не приняла к сведению. Он оказался менее влиятельной общественно-культурной фигурой, чем Горький…

– Соломон, поговорим-ка о секретах мастерства. Беседа – это такой трудный жанр! Внешне – беседа, а на самом деле – портрет. Есть ли у вас наработанные приемы, или вы каждый раз ищете ключ заново?

– Это как в браке: тебе кажется, что ты выбрал жену, а на самом деле это она тебя выбрала. Он, собеседник, тебя выбирает. У меня ведь было много претендентов, но – не сложилось. Это все люди живые и очень крупные для русской культуры. Я их называть не буду. Новую книгу с новым человеком я уже не потяну. Я отказывался за минувший год – дай Б-г не соврать – четыре или пять раз. Я был вынужден отказаться – ночами не спал, ворочался… Но отказался – должен успеть главное.

– Как все-таки вам удается разговорить человека, вызвать его на откровенность?

– Первое: человек должен быть готов такое о себе рассказать, а это обыкновенно связано с подведением итогов. У человека ощущение: жизнь заканчивается, а где-то тебя не так поняли, и ты хочешь объясниться с будущими поколениями. Именно это было, безусловно, главнейшим импульсом у Шостаковича. Вне всяких сомнений. Та же история была с Баланчиным. И у Бродского – та же история. Он после того, как мы начали беседы, ложился на операцию… А потом – поскольку был задел, то мы время от времени, на протяжении восемнадцати лет, продолжали встречаться.

– Сколько раз вы встречались с Бродским специально для этих диалогов?

– Думаю, не меньше тридцати.

– Выпивали в процессе? Я почему спрашиваю: вы там на одной фотографии в книге сидите с бутылкой.

– В беседах я от этого, как пр

авило, отказывался, потому что подходил к этому делу в высшей степени ответственно… Потому ко мне и друзья Шостаковича, и друзья Бродского, и друзья Баланчина, когда эти книги вышли, отнеслись с колоссальной ревностью. По правильной причине. Ведь они с ними выпивали, и дружили, и болтали, а Волков вдруг раз – выпускает книгу. Но потому Волков и выпускает книгу, что у него есть дистанция. Я не был никогда их близким другом. Все трое выбрали меня в первую очередь как профессионала. Шостакович, как и Баланчин, попробовал меня на том, на другом, на третьем. Бродский увидел, что вышел проект Шостаковича, и тоже попробовал, как оно у нас пойдет… Сначала собеседник тебя проверяет в работе. Потом вы вступаете в непростые отношения, когда первоначально происходит борьба: что он будет, а что не будет говорить…

Соломон Волков и Лиля Брик.

Москва, 1975 год.

– Довлатов где-то написал, что не понимает, как вы ухитрились дирижировать разговором с этим независимым и резким человеком, с Бродским то есть, и решались ему возражать и противоречить, «чего маэстро очень не любил». И впрямь – как?

– Речь-то – о стихах. Возражения его как раз заводили. Каждый второй его ответ был: «Нет, Соломон». И из своего опыта общения с Бродским я знаю, что если бы я сказал наоборот (с черного на белое), то он все равно ответил бы: «Нет, Соломон». Это был человек, который сначала должен был непременно вам возразить и настоять на своей точке зрения… Что меня со всем этим примиряло – я видел, как человек думает. Он иногда говорил даже: «Нет, я это переговорю». Ты видел, как на твоих глазах раскручивается грандиозный маховик. Увлекательное было зрелище. С точки зрения интеллектуальной, а не творческой. С творческой – самый гениальный был Шостакович…

– А как вы полагаете: кто такой гений?

– Гением я называю человека, который так трансформировал нечто в своей сфере, что после него эта сфера изменилась. Вся его отрасль изменилась.

Я очень увлекаюсь (некоторые не любят – «фи» говорят) этакой интеллектуальной игрой: первая десятка… первая двадцатка… Обожаю! Ментальная гимнастика. Я составляю такие списки для себя по разным поводам. Эта моя склонность в Америке нашла подпитку – здесь все это постоянно делают.

– Такую игру любил Борис Абрамович Слуцкий.

– Видите, я не одинок. Есть иерархия ХХ века. Композитор номер один? Очень долгое время это место занимал Игорь Федорович Стравинский. На глазах Шостакович с десятого примерно места продвинулся вперед… Переходим к Бродскому. Он и в первую мировую двадцатку ХХ века не войдет. Учитывая, что там будут Рильке, Лорка, Элиот, Бродского там не будет… А Баланчин, без разговоров, номер один в балете. Первый номер в ХХ веке.

– Ясно, но мы все о других – пора о вас. Вы, Соломон, ленинградец? Или, насколько я понимаю, рижанин?

– Мои родители – рижане. Я же родился 17 апреля 1944 года в Ходженте, в эвакуации, а через год я уже был в Ленинграде.

– А как же вы туда, в Питер, попали?

– Я поехал в Ленинград учиться в музыкальную школу при консерватории. А до этого с шести лет учился в рижской музыкальной школе. Отец вернулся с фронта, потеряв там ногу, а мать работала в детском саду… И пошел я учиться на скрипке. Просто потому, что я из детского садика ушел в шесть лет, а в нормальную школу брали только с семи лет. И меня родители направили в музыкальную, чтобы я не болтался на улице. Там посмотрели на руки и говорят: пойдет на скрипку. Пальцы такие. И я – скажу без ложной скромности – стал очень хорошим скрипачом. Когда я перебрался в Ленинград, то моим одноклассником в прямом смысле слова (мы сидели за соседними партами и учились у одного профессора по скрипке) был Володя Спиваков. И про нас так и говорили: «Спиваков и Волков».

– А почему вы все-таки потом перешли со скрипки на… как бы это сказать… книги о первых скрипках?

– Это вопрос честолюбия. Я понял, что в скрипке, хоть я давал сольные концерты и так далее, номером один я не стану. Я нашел для себя, как любят говорить американцы, нишу. Нишу диалогов. Я занялся этим очень рано. Первую статью напечатал, когда мне было чуть ли не лет тринадцать. Или пятнадцать? По-моему, об Асафьеве… Я довольно рано стал записывать разговоры. Я встретился с одним поэтом и записал с ним разговор. И напечатал его в местной рижской газете. А потом вдруг я увидел, что это воспроизведено в его книге практически дословно. Я понял: значит, мне это удалось очень неплохо сделать. А был это Андрей Вознесенский...

Я ко всем этим людям отношусь с величайшим уважением. Стихи их всегда знал наизусть. Они моей душе многое говорили. Я вам, Таня, так скажу: у меня дома стоят двадцать книжек Бродского с надписями Бродского, двадцать книжек Вознесенского с надписями Вознесенского и двадцать книжек Евтушенко с надписями Евтушенко. (И еще двенадцать книжек Довлатова.) Я, наверное, единственный в мире человек, что со всеми троими в одинаково ровных отношениях. Они, поэты, все трое мне симпатичны. Каждый по-своему. Мне нравятся их сильные стороны. А на слабости я в каждом случае глаза закрываю.

– Вы людей прощаете – и у вас это продуктивно. В ваших книжках вообще, кажется, нет злодеев.

– Потому что и в жизни нет злодеев. Я ненавижу только бездарностей.

– Обратимся же к Шостаковичу. У нас людям талантливым общество, как правило, прощает все, включая двоемыслие и компромиссы, а вот гениальному Шостаковичу ничего не прощали. Почему?

– Я сам раньше разделял все заблуждения либеральной интеллигенции. Я думал: вот Пастернак не шел на компромиссы… Да он первый шел! Он – основоположник жанра компромисса и восхваления Сталина в стихах… Да? Потом с ним вступил в творческое соревнование Мандельштам и создал свой гениальный опус о Сталине, да? Булгаков, кумир либеральной интеллигенции, написал свой «Батум» и не стеснялся заранее торговаться и выбивать под это квартиру… Ахматова тоже написала такие стихи, потому что беспокоилась за судьбу сына.

Cоломон Волков и Альфред Шнитке.

Москва, 1975 год.

Но ведь и Шостакович беспокоился за судьбу своей семьи, и Пастернак беспокоился, и все, кто тогда жил, беспокоились… Сейчас любят говорить на Западе, что во времена Хрущева все было уже безопасно… А кто это знал? Когда Вознесенский выходил вперед, а Хрущев на него орал, он – поэт – что думал? Что придут и заберут. И правильно думал. И правильно опасался.

Я хочу еще написать мемуарную книгу. Почему? Потому что я вижу, как на моих глазах происходит полная подтасовка реальной ситуации. Те несколько дней, когда был опубликовал «Иван Денисыч», вы их помните?

– Помню. Мне было четырнадцать лет, а мой папа ликовал.

– С этих дней и до посещения Хрущевым Манежа был короткий отрезок, когда казалось: что-то происходит... А потом все опять всунули головы в плечи и все опять забоялись. Позднее, после событий в Чехословакии, пошел открытый террор, и ни у кого не было уверенности, что его не возьмут.

Говорят: «Чего же Шостакович брал Сталинские премии? Пять премий!» А чего Солженицын не отказывался от Ленинской премии, когда его продвигали?

А кто первый отказался от выдвижения на Ленинскую премию? Альфред Шнитке. А когда он отказался? Когда у него уже была финансовая независимость, связанная с Германией. Он понимал, что, отказываясь от Ленинской премии, не обрекает ни себя, ни свою семью на голодную смерть.

– Вы Шнитке хорошо знали?

– Да. Грандиозная фигура.

– А почему вы с ним книгу не сделали?

– Он в тот момент был не готов на такие разговоры, и от него импульсы не исходили. Повторяю: грандиозная фигура и единственный советский композитор, который по праву может себя именовать наследником Шостаковича. При том, что он потом единственный из следующего поколения так называемого советского авангарда признался, что да, недооценивал Шостаковича… Никогда не забуду: Шнитке в 1992 году прилетел сюда, в Нью-Йорк, и у него была премьера одной из его симфоний… Мы пошли вместе на концерт, где исполнялась знаменитая увертюра Бетховена «Победа при Ватерлоо» (политическая, кстати, посвященная лорду Веллингтону) и Седьмая симфония Шостаковича, которую интеллигенция недолюбливала… Как и Одиннадцатую. Почему я уважаю Ахматову? Она-то почувствовала, что звучащие в Одиннадцатой революционные песни – не конъюнктура, что они от души и многое говорят душе… Итак, сыграли Седьмую. Шнитке поворачивается ко мне лицом. Бледный, потрясенный… И говорит: «Это великая музыка. Я ее недооценивал». Я спрашиваю: «А как тебе Бетховен?» Он: «А Бетховен не понравился!» (Смеется. – Т.Б.)

Соломон Волков и Джордж Баланчин.

Нью-Йорк, 1981 год.

Правильно: у Бетховена – случайное, заказное сочинение, которых полно у каждого автора. Но Бетховену это – заказные сочинения, отписочную государственную музыку – никто не ставит в укор. Такое почти у всех было… Прокофьев, например, написал кантату на 10-летие Октября, где от себя вставил сталинские тексты и распел их на музыку. И никто ему в укор это не ставил, как и премии, которых ему больше, чем Шостаковичу, дали.

– Почему же всё ставили в упрек Шостаковичу – и премии, и зигзаги, и странный характер? Может быть, чем человек крупнее, тем спрос с него строже?

– У Шварца об этом есть – гениально. В мемуарах. Он говорил, что «жучки ненавидят Шостаковича». Жучки... Его всю жизнь сопровождало это: «Не подам руки!» Шостаковичу – гениальному человеку – многие руки не подавали после подписания письма против академика Сахарова.

– Почему – повторяю? Кругом подлость всеобщая творилась, а за компромиссы коллеги, сами вполне компромиссные, наказывали именно Шостаковича? Какая-то в нем была, что ли, слабость сильной личности, которую люди чуют?

– Одно из моих предположений состоит вот в чем. Русская культура в своей основе логоцентрична и вербальна. И требуется, чтобы человек элоквентно (красноречиво, изящно) объяснял свою позицию. И когда Олеша выходит и элоквентно говорит, что стилю Сталина мог бы позавидовать Лев Толстой (в 1936 году), то отточенность всей речи сглаживает для вербально ориентированной интеллигенции суть. А когда Шостакович, являясь абсолютно не красноречивой фигурой, подписывает какие-то там бумажки с протестом, то давай осуждать… Причем что интересно: Шостакович никогда вреда никому своими поступками не причинял. Большинство бумаг, которые он подписывал, были просьбы. Разные просьбы о помощи кому-то.

Я специально у Елены Георгиевны Боннэр спросил, как Сахаров отнесся к этому единственному письму. Она сказала: «Г-споди! Да мы что – не понимали про Шостаковича? Другое дело – несколько академиков, это были личные знакомые, которые могли бы и воздержаться…» Более того, сейчас всплывает версия (я не знаю – так ли?), что поставили подпись в его отсутствие, не спрашивая… Он был старый, больной, абсолютно разбитый человек. Последние годы было жалко на него смотреть – он в пальто не мог попасть. Он так и говорил мне, что чувствует себя стеклянным…

– Кстати о том, что одних осуждают за конформизм, а других нет и почему. Вы ведь знали Лилю Брик и с нею тоже беседовали, да?

– Беседовал…

– А скажите, как вы объясняете, почему наша либеральная интеллигенция, зная о ее теснейших связях с наблюдательными и карательными органами и о ее политсвязи со Сталиным, все равно к ней благоволила? Многие старики до сих пор придыхают.

– Я сейчас скажу о ней как человек, у которого действительно связей с этими органами – ноль. Никаких компрометаций. Что мне дает возможность быть абсолютно объективным и спокойным в этом отношении… Да, есть недвусмысленные свидетельства того, что и Лиля, и Осип Брик сотрудничали с органами. Но я сел и составил такой список: Зощенко служил милиционером, Андрей Платонов работал, между прочим, в ЧОНе, Бабель вообще… И что интересно: все эти сведения мы имеем от них самих. О сотрудничестве Бабеля с органами мы знаем только из его автобиографии. Других свидетельств нету. Сотрудничество Платонова в ЧОНе никто сейчас не раскопал бы, если бы это не было в его автобиографии. А для меня что чоновец, что милиционер, что работник ЧК – все одно. Вот и Веничка Ерофеев работал в милиции! И все это вместе называется «правоохранительные органы». Ни в один из этих органов без соответствующей анкеты и проверки не пройдешь… Ну, позови меня работать в милицию! Я не могу. А у этих людей, значит, что-то было подходящее… И я про каждого из них понимаю – почему это было ему нужно.

Андрей Вознесенский, Соломон Волков, Евгений Евтушенко.

Нью-Йорк, 1991 год.

Кто-то с возмущением пишет о Бабеле (и про Осю Брика тоже), что он охотно рассказывал кровавые байки… А ведь этим же занималась половина интеллигенции. Всеволод Иванов забавлял товарищей рассказами о том, как в Сибири во время Гражданской войны накручивали вражьи кишки на телеграфный столб. Меня от этих рассказов тошнит. Но я знаю крупных литераторов, которых хлебом не корми – позволь им попотчевать друг друга такими историями. Плюс – подробностями из своей и чужой личной жизни.

Но разве мы можем сказать, что Бабель был энкавэдэшник? Нет, конечно. Что касается Осипа Брика, то недавно вышел том документов под названием «Лубянка» – выясняется: Брика выгнали из органов (чем он там занимался, черт его знает), потому что он им в итоге не подошел… На эту тему как-то высказался Стасов: «Такая, – говорит, – наша несчастная русская культура, что вся она повязана с голубыми мундирами». То есть с жандармами. И там у него тоже идет длинный-длинный список людей, которые так или иначе были связаны с органами сыска.

У каждого класса – своя идеология. На сегодняшний момент… У меня стоит дома книга Олега Платонова – она только что издана (в редсовет входит, между прочим, и Лев Аннинский), и там говорится, что Сталин правильно уничтожил всех еврейских большевиков в 30-х годах, что у них был заговор – уничтожить российское крестьянство. А я скажу так: была, что называется, классовая война, в которой если бы победило крестьянство, то оно бы уничтожило всю интеллигенцию, даже и не задумываясь. А интеллигенция боролась за свое существование, за свое выживание.

– А что же тогда интеллигенция хотела, чтобы «просветившееся крестьянство» (все наши обкомы потом из него, недопросветившегося, состояли) ее любило?

– Она хотела, чтобы эти люди перевоспитались и урбанизировались. Это, кстати, была идеология и Горького. История русского гуманизма – процесс. И процесс, социально обусловленный… Лев Толстой мог себе позволить быть гуманистом определенного сорта… Есть замечательный эпизод: приходит к ним с Софьей Андреевной композитор Танеев, и она ему говорит: «А чего вы не протестуете против безобразия – студентов разогнали?» Он отвечает: «Боюсь, арестуют». А она: «Вот мы со Львом Николаичем протестуем – и нас не арестовывают». И Танеев говорит: «Как же, арестуешь вас со Львом Николаевичем!» (Хохочет. – Т.Б.) Толстой точно знал, что его пальцем не тронут…

Нельзя сказать, что Толстой желал России добра, а Горький желал России зла. Горький тоже желал России добра. И Солженицын желает России добра. Но каждый на свой лад…

– Ну, вы прямо-таки как горьковский Лука!

– «На дне» – лучшее произведение Горького. Величайшее... Если человека жизнь выводит на тот уровень, где он начинает радеть о счастье человечества (чего я не делаю), то он это осуществляет в соответствии с реальной ситуацией. А мы пытаемся наши абстрактные нормы, взятые невесть откуда, на этих людей накладывать. Они-то на месте пытались сделать лучше для страны – и нужно было каждый день соображать.

Как я пишу в этой книге о Шостаковиче: «Даже Сталин не родился сталинистом».

– Удивительная фраза в стиле Розанова, я ее даже специально, читая вашу книжку, выписала… Вопрос: что же сделало Сталина сталинистом?

– Сталин стал сталинистом, решив, что счастья для Советского Союза можно добиться только его, сталинскими, методами. Он так решил…

Сталину досталась абсолютно невозможная страна, и он должен был в отсутствие Ленина, которого он, кстати, весьма уважал, решать, что с этой страной делать. Никаких рецептов не было. И видно, когда вникаешь в ситуацию, как этот человек маневрировал, как он пытался опереться то на большинство, то на группу людей и как нужна ему была в какой-то момент интеллигенция. И как потом он понял, что не нужна она ему совсем.

– Почему?

– Он в ней разочаровался.

– А вам не кажется, что он ревновал и завидовал, поскольку сам был несостоявшийся поэт? Творческая интеллигенция его могла раздражать своими амбициями.

– Не думаю, что у него остались поэтические амбиции. Если бы остались, он бы потом свои стихи издал, как это сделал Мао. Мне недавно одна умная женщина (мы с ней в Москве разговаривали по телефону) говорит про Сталина: «Неужели ты думаешь, что он хоть что-то мог написать сам?» А я ей говорю: «Да он тринадцать томов написал!» Я, конечно, все это не так, как Рыбаков, проштудировал (Анатолий Наумыч Сталина знал насквозь), но прочесть прочел досконально. Нужно привыкнуть к сталинскому стилю с безусловными шероховатостями...

– Ой, пока не забыла: Сталин, по вашему мнению, был антисемитом?

– Нет. Он был прагматиком. Кстати. Говорили, что Мравинский не стал дирижировать Тринадцатой симфонией Шостаковича, потому что было в нем якобы антисемитское начало. Я сделал запрос человеку, который очень хорошо его знал (его оркестранту), был ли Мравинский антисемитом. И получил замечательный ответ: «Нет, он не был антисемитом – он одинаково ненавидел все человечество».

Это – сущность и Сталина. Если он считал, что в данный момент опасность для него представляют грузины, – значит, он грузин будет уничтожать. А если армяне – то армян. У него не было личных фобий ни к какой нации и ни к какому социальному классу. На каждом очередном этапе для Сталина было главное – остаться у власти и продолжать осуществлять свой долгосрочный курс… Он был идеальным политиком и безусловным фанатиком идеи.

– Какой же идеи?

– Идеи построения коммунизма. Вне сомнения. И он считал, что эта идея сработает. А каким путем – это он брал на свою душу и, умирая, конечно, был уверен, что выстроил великое и мощное государство и что в недалеком времени русский язык будет международным. Потому он и занялся языкознанием. Он полагал, что победа за нами…

– Так, значит, он не был гений. Был бы гений, то просчитал бы, какой потом будет исторический откат.

– Он был гений. Потому что выстроенное им сооружение простояло после его смерти еще сорок лет. Все придуманные им формы советской власти простояли потом четыре десятилетия как миленькие. Если бы Горбачев не открыл ворота, они бы, может быть, еще сорок лет простояли. Хотя подгнивали, подгнивали, подгнивали…

– Соломон, вы чего – сталинист?

– Я не сталинист, но меня эта фигура (повторяю американское слово) фасцинирует. Привлекает, занимает… Вне всякого сомнения. Мне кажется, что я понимаю логику его решений. И мне это очень интересно. И мне особенно интересно разбираться в деталях его взаимоотношений с деятелями культуры. Я эмоционально и психологически подставляю себя не на его, естественно, а на их место… Меня вообще интересуют взаимоотношения творческих людей с властью. Включая Пушкина с Николаем.

– Вы в новой книге выступаете и как пушкинист. Особенно интересен анализ «Бориса Годунова», где вы разбираете, вслед за Пушкиным, три миссии любого художника – самозванец, юродивый и летописец… Одна миссия обычно преобладает над другими. Это ваше личное открытие?

– У всех у нас Пушкин в голове – с детства. Мы все, как наркоманы, «на пушкинской игле». А к «Борису Годунову» я пришел через Шостаковича, который эту вещь поднял на совершенно новую, свою высоту.

Что касается означенной триады (самозванец-юродивый-летописец), то я придумал ее сам, но я очень боюсь, что вдруг кто-нибудь где-нибудь это уже сказал…А правда: к кому из поэтов эту парадигму ни приложи – работает. Да, Таня?

– Работает. А кто тогда был Бродский по-вашему? Не без самозванства?

– О, да! Ведь самозванец для меня – человек, который, будучи творческой фигурой, тем не менее принимает еще и участие в общественной деятельности. В тот момент, когда ты выходишь на трибуну, – всё! Но был в нем и элемент юродивости. И, конечно же, он, Бродский, ощущал себя летописцем… Для меня остался незабываемым разговор с Бродским, когда я ему сказал (и ему это страшно понравилось): «А ведь стихотворение о Жукове надо было в “Правде” напечатать…» Державное стихотворение… Бродский во многом ощущал себя великодержавным поэтом. У него есть и антиукраинское стихотворение «Ода на независимость Украины» (1994 год. – Т.Б.).

– Ясно… А еще, Соломон, в вашей новой книжке вскользь упоминается, что вы бывали у Шкловского. Какое он оставил впечатление?

– Про него хорошо Пастернак сказал (я недавно прочел и полностью подписываюсь): «Шкловский похож на песочные часы: всё замечательно, но непонятно, который час»… Со Шкловским так: человек мыслил афоризмами, но ни один из них никуда не лезет. Не нужно... А запомнил я его таким старым человечком, которого теперь уже хорошо понимаю. У него было немного энергии, и вся она – остатки – была направлена только на творчество.

Никогда не забуду, как пришел однажды к нему и говорю: «Вот у вас там, Виктор Борисович, в “Эйзенштейне” написано, что Шаляпин пел теноровую арию. Он много вещей мог делать, но петь тенором – вряд ли». Шкловский на меня зыркнул, мигом всё уловил и в следующем издании исправил. То есть на что надо мгновенная была реакция. И когда я с ним прощался, он всегда говорил: «Спасибо, что не задержались».

– Тоже ведь афоризм… Соломон, а вы знали еще и знаменитую пианистку Юдину.

– Да-а-а… Знал. Она была точно юродивая и немного (по Пушкину) самозванка в искусстве… Великая личность. Но теперь, на старости-то лет, я понимаю: какой я был дурак! Все открыли рот: Мария Вениаминовна ходит… молится… читает запрещенных поэтов… А на самом деле все смельчаки, как мы позднее говорили с Бродским, кидали камнями в разрешенном направлении… В большей или меньшей степени.

– Как вы относитесь к православию евреев – в частности, экзальтированному, как у Юдиной?

– Я когда к ней пришел, она с первого момента стала вести меня к православию. Я первый раз у нее просидел пять часов – и к концу всё уже было решено. Я уже туда был введен. Вопрос обсуждался только о том, как моего отца в это посвятить… А со мной самим ей было всё ясно!

– Вы действительно согласились перейти в православие?

– Не-е-ет. Меня никто и не спрашивал. Она говорила-говорила, а я сидел – и всё.

– А сама Юдина рано в православие перешла?

– Очень рано. Хотя была классическая еврейка по всем статьям.

– И все-таки вы не ответили (хотя я уже заметила, что вы вообще не максималист и ничему не даете категоричных оценок): как вы относитесь к иудейскому православию? Нет ли тут предательства национального корня?

– У меня дома жена моя как бы выполняет роль морального стержня (которую Нина Васильевна выполняла для Шостаковича)… Марьяша – агностик. А я должен признаться, что я – человек слабый. И если бы я женился на особе религиозной, то – сами понимаете! Но поскольку она занимает позицию полного неприятия всего этого дела (без агрессивности), то и я туда же.

– Но и вы, и ваша жена можете дружить и с католиком, и с хасидом, да?

– У нас дома выработалось к религии общее отношение. Жена иногда говорит: «Как он, Икс или Игрек (люди, вам, Таня, известные), может называть себя христианином?» А я ей отвечаю: «А ты представляешь, каким он был бы, если бы не был христианином? Как бы он по трупам шагал… А это его сдерживает». ...

Люди любят говорить, например, так: комендант Освенцима – разве ему помогло то, что он любил Бетховена? А я говорю: «Может быть, если бы он не любил Бетховена, то он был бы много хуже. Может, он бы гвозди вгонял людям под ногти? А так его Бетховен останавливал!»

– Вы – потрясающий человек. Вы очень наблюдательны, но не категоричны и ничему не выносите вердикты.

– Я стараюсь. Но на самом деле мы с Марьяшей оба – жуткие слабаки. И по-хорошему завидуем сильным людям. Совсем небольшая жизненная загвоздка способна и ее, и меня вышибить из колеи.

– Это в психиатрии называется «травматическое сознание». У тебя девяносто процентов может быть хорошего, но одна обида – и ты зацикливаешься на ней.

– Такой Довлатов был. Я не был в числе его ближайших друзей (для этого надо было на другой шкале зашибать), но… Марьяна же с ним сделала книгу.

– Как же! Она у меня есть – настольная книга. «Не только Бродский» – фотопортреты работы Марианны Волковой и байки Довлатова.

– Это тоже начало жанра. Такого раньше не было в России. Она к нему очень долго приставала, что она сделает фотографии, а он – подписи к ним… Он обещал, но ускользал… И вот идем мы по Бродвею. Лето. Жарко. И вдруг – солнце перестает бить в глаза. Мы поднимаем головы – о, счастье! Это Довлатов солнце заслонил – такой он высокий. Заслонил солнце и говорит: «Здорово». И вдруг, обращаясь к Марьяне: «Ну давай делать книгу».

И всё. И тогда мы стали гораздо чаще встречаться… Другого такого невротика я не встречал. Он способен был из любой самой счастливой ситуации устроить полное самоедство, потому что где-то ему показалось, что его обидели. Или не так посмотрели. Ужас, ужас. А ведь здоровый, красивый, пользовался огромным успехом…

Иосиф Бродский отвечает на вопросы Соломона Волкова.

– Откуда это в нем?

– Страшная неуверенность в себе. Оно и заливалось алкоголем… Почему он уходил в эти запои? У него была примета, что когда он выйдет из запоя (он сам себя в них и вгонял), то всё уладится. Раз – и неприятности ушли!

– Ясно... Соломон, а что у вас происходит с беседами, которые вы вели с Анатолием Наумовичем Рыбаковым? Я часть читала в журнале «Дружба народов» – весьма интересно. Книгой все это издать не собираетесь?

– Не знаю… Я лет, наверно, пять назад нашел листок, на котором я, наверно, лет пятнадцать тому назад набросал план того, что я хочу сделать… И забыл об этом листке. Нашел и понял, что я неуклонно его осуществлял. Я планировал, что после книги о Баланчине будут разговоры с Бродским. Они растянулись, и прервала их смерть Иосифа – стало ясно, что глава о поездке в Петербург не сможет быть записана. Книга о Петербурге в моем плане называлась «Петербуржцы»: планировалось – Ахматова, Шостакович, Баланчин, и даже Бродского не было сначала… Потом вышел «Петербург», а не «Петербуржцы», но получилась замысленная книга, потому что остались эти самые столпы… Я делаю книгу в пять лет. Мне – шестьдесят.

– Шестьдесят? Ну, значит, еще минимум четыре рабочие пятилетки впереди.

– Да. Максимум четыре книги. А у меня их, наверно, десяток в голове. Вот почему я уже не соглашаюсь на новые вещи. Дай Б-г (если Б-г даст, или судьба, или гены мои) сделать что есть… Я не собираюсь стать специалистом по, условно говоря, Ирине Денежкиной. Все мои темы – в контексте сталинской или постсталинской культуры. Что называется, «советская культура». У нас с вами есть бесценное достоинство: мы жили в это время!

Андрей Битов (слева), Соломон и Марианна Волковы. Нью-Йорк, 1996 год.

Сейчас ко мне стали обращаться американские специалисты по Шостаковичу. Молодые. За консультацией. И я вдруг вижу (что наполняет меня некоторым ужасом): вот человек – он проработал всю литературу, но от того, что он не знал этих людей, он не понимает их настоящих мотивов. Он вынужден оперировать только опубликованным или архивным текстом. А я-то этих людей знал и знал их незафиксированные мотивы… Мотивы… Мотивы… Почему человек в данный момент именно так выступил? Что он при этом имел в виду? Какой он хотел цели достичь? Почему он на этом этапе объединился, условно говоря, со Свиридовым, а на другом – с Шостаковичем, а на третьем – с Хренниковым… Это всё непонятно, если не знать скрытых мотивов и если не ощущать личных симпатий и антипатий.

– Потом вы ведь не только с основным героем говорили – вы и вокруг многое прощупывали…

– Вот именно. Я же знаю ситуацию изнутри. Сначала я жил в Питере и бывал у людей этого круга. Потом я переехал в Москву, нашел журнал «Советская музыка»… Между прочим, прописаться мне помог Тихон Николаич Хренников… О, знал бы он!

Ну да ладно. Переехал я в Москву. Шостакович жил в том же самом доме, где журнал расположен. На Огарева. Я когда в Москве был после долгого перерыва (в Питер-то я из Америки раньше наведывался), то понял – всё, абзац… Нет уже журнала «Советская музыка», нет ничего.

А раньше я приходил к себе в редакцию (я там был старший редактор), и Шостакович мне звонил утром, часов в десять: «Соломон Моисеевич? Говорит Шостакович Дмитрий Дмитриевич». Он всегда так аккуратно представлялся, чтобы не было никаких недоразумений, потому что – давным-давно, в юности наверное, некое унижение было… Кто-то не узнал… «Не могли бы вы ко мне зайти?»

Ха-ха-ха! Не мог бы я?.. Да я тут же всё бросал и сломя голову бежал в другой подъезд. Несколько этажей вверх – и я у него.

– А когда-нибудь эта знаменитая книга ваших бесед с Шостаковичем выйдет нормально и в полном объеме на русском?

– Конечно, выйдет.

23 сентября 2004. Нью-Йорк

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru