[ << Содержание ] [ Архив ] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2002 КИСЛЕВ 5763 – 11(127)

«ОН БЫЛ НА СВОЕМ МЕСТЕ»

«ОН БЫЛ НА СВОЕМ МЕСТЕ»

О Давиде Иосифовиче Ортенберге

Лазарь Лазарев

Давид Иосифович часто звонил мне, у нас были многолетние добрые отношения. Иногда звонил с самыми неожиданными вопросами, поначалу удивлявшими меня.

В тот раз вопрос я не расслышал. Понял, что он читает: «Из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всего любил Симонова: вероятно, киплинговские нотки, которые проскальзывали в очерках и стихах Симонова, отвечали его наклонностям».

– Это, – говорю ему, – из «Люди, годы, жизнь» Эренбурга.

– Знаю, я ведь держу в руках книгу Эренбурга. А что значит «киплинговские нотки»? Вот что я хотел у вас спросить.

Объясняю, что это романтика солдатского мужества, трудной солдатской службы.

– Да? А кто такой Киплинг?

Незадолго перед этим у Давида Иосифовича возник другой вопрос:

– Как это говорят, когда хотят проскочить между тем и этим? Какие-то иностранные названия.

– Между Сциллой и Харибдой.

– Это где?

– Это не местность, это мифические чудовища.

Эренбург писал в своих мемуарах:

«Пожаловаться на Ортенберга я не могу; порой он на меня сердился и все же статью печатал. Однажды он вызвал Морана (наиболее эрудированного сотрудника газеты) проверить, действительно ли существовали эринии, пожалуй, он был прав – фронтовики не обязаны были знать греческую мифологию, он протестовал также против “рептилий”, против ссылки на Тютчева, протестовал и, однако, печатал».

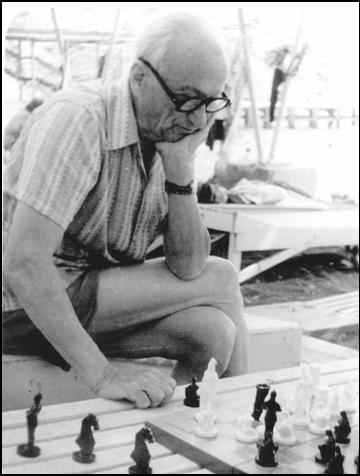

Давид Иосифович Ортенберг.

Я слышал эту историю от Ильи Григорьевича до того, как была написана пятая книга его мемуаров. В этом рассказе, уламывая Эренбурга снять из статьи «эриний», генерал вызывал, правда, не Морана (человека действительно образованного), а литературного секретаря редакции Вистенецкого, который был большим эрудитом только в глазах Давида Иосифовича, и спрашивал у него, кто такие «эринии». И с торжеством и укором говорил Эренбургу: «Видите, Илья Григорьевич, даже Вистенецкий не знает». Видно, это «даже» очень смешило Эренбурга не только тогда, когда он рассказывал эту историю, но и тогда, когда она произошла.

Ортенберг с Эренбургом на Западном фронте (Можайское направление),декабрь 1941 года.

Что поделаешь, так уж сложилась судьба Ортенберга, что толком ему не пришлось учиться. Закончив семь классов, он нигде, кроме одногодичных партшкол, обыкновенной и высшей, не учился. Учила его жизнь, работа, но только потому, что он хотел и умел учиться и учеником был очень толковым. Журналистика оказалась его призванием, редактором он был милостью божьей. Так что не стоит придавать большого значения тому, что он не слышал об английском поэте Редьярде Киплинге (мог ли вообще его – «чоновца», комсомольца двадцатых годов, – интересовать поэт, о котором в Краткой литературной энциклопедии сказано, что он «прославлял “цивилизаторскую” миссию англо-саксонской расы среди “отсталых” народов Востока»?) или не знал, кто такие «эринии»...

С Ортенбергом меня когда-то познакомил Константин Симонов. Представляя мне Давида Иосифовича, он сказал: «Это мой главный редактор». Симонов был тогда очень популярным, можно даже сказать, знаменитым писателем, к тому времени он уже сам побывал и главным редактором «Литературной газеты» и дважды – «Нового мира». А Ортенберг стал пенсионером, который, чтобы чем-то себя занять – не мог сидеть без дела, – составлял какой-то сборник, связанный с войной, для Политиздата, но в сознании Симонова он оставался главным в его жизни редактором.

Приближалось тридцатилетие «малой» войны на Халхин-Голе, и мне пришла в голову мысль уговорить генерала написать воспоминания о писателях, работавших в «Героической красноармейской» – газете нашей группы войск, сражавшихся там в 1939 году с японцами. Газету эту с определенного момента стал редактировать отправленный на Халхин-Гол в связи с другим делом Ортенберг. В университетские годы, занимаясь нашей военной литературой, выписал я в Ленинке и прочитал подшивку «Героической красноармейской». Это была уныло-заурядная армейская многотиражка. Но первый же номер, подписанный Ортенбергом, был сделан на совершенно другом, гораздо более высоком журналистском уровне (в данном случае я имею в виду не только армейскую журналистику). Секрет успеха был вроде бы прост: Ортенберг «мобилизовал» для работы в газете случайно находившихся в ту пору в Монголии писателей – Бориса Лапина и Захара Хацревина, погибших потом в сорок первом в киевском окружении, и Льва Славина. Затем редакцию пополнили Владимир Ставский, считавшийся тогда очень крупной литературной фигурой, незадолго до этого возглавивший Союз писателей, и молодой поэт Константин Симонов – Ортенберг затребовал, чтобы из Москвы прислали поэта, так как посчитал, будто в газете должны регулярно печататься стихи, а это в те времена было довольно дерзкой новацией.

Ортенберг с Симоновым в Сталинграде на фронтовом узле связи,сентябрь 1942 года.

Короче говоря, он решительно ломал ведомственную структуру и стиль армейской журналистики, считая, что газету должны делать те, кто не только оперативно, но и хорошо пишет. Поэтому в «Красную звезду», возглавленную им в первые дни Великой Отечественной, он сразу же привлек в качестве штатных сотрудников – фронтовых корреспондентов – писателей первого литературного ряда: Илью Эренбурга, Василия Гроссмана, Константина Симонова, Андрея Платонова, Николая Тихонова, Бориса Лапина и Захара Хацревина, Евгения Габриловича.

И вот еще на что я хотел бы обратить внимание: люди, хорошо и самоотверженно работавшие, ярко писавшие, не выпадали потом из поля зрения Ортенберга: в «Красной звезде» в Отечественную войну служило немало «халхингольцев». Но в этом была и другая сторона, очень важная для характеристики Ортенберга: писатели и журналисты с именем, у которых была возможность выбора, все-таки шли работать к этому очень требовательному, не дававшему никому покоя редактору. Шли потому, что работать с ним было интересно, потому что он обеспечивал им возможность самым лучшим образом делать свое дело, проявить себя.

В этих моих записках «Красная звезда» займет довольно много места. Она была любимое и самое дорогое детище Ортенберга, то был его звездный час. Но в войну я понятия не имел, как она делается, кто ее возглавляет, да и вообще на мой лейтенантский окопный уровень ее номера попадали не часто: мы довольствовались перепечатками в армейской газете, чаще всего перепечатывали статьи Эренбурга. Но когда изредка «звездочка» все-таки оказывалась у нас, этот номер прочитывался целиком – от первого до последнего слова. Так что рассказывая о том, каким редактором был Ортенберг, я буду опираться на рассказы самого Давида Иосифовича, на то, что слышал от его подчиненных (многих из них я знал), на их воспоминания. Впрочем, кто же лучше подчиненных знает достоинства и недостатки своего начальника!

Мы в «Вопросах литературы» напечатали халхингольские записки Ортенберга (что и было практической целью моего знакомства с ним), потом он написал для нас еще два или три мемуарных очерка. Как-то Давид Иосифович мне рассказал, что у него сохранилось много писем Николая Тихонова из блокадного Ленинграда – Тихонов стал собственным корреспондентом «Красной звезды» и вел там постоянную рубрику «Письма из Ленинграда». Получив у Тихонова разрешение напечатать эти письма, мы попросили его написать к ним короткое предисловие. Он писал в нем и об Ортенберге. Процитирую текст, из которого я заимствовал название для моих воспоминаний.

«Он был как редактор самой большой военной газеты времени Великой Отечественной войны очень умелым и смелым руководителем, много привлеченных им к работе литераторов делали газету яркой и чрезвычайно авторитетной. Он был человеком на своем месте, знал специфику газеты и вел ее с большим успехом в труднейший период, когда нужен был большой опыт, целеустремленность и хорошее знание обстановки. Он понимал, что писатель в газете не только корреспондент, но и рассказчик, что поэт в газете может давать не только стихи на случай, но и лирику и целые поэмы. Поэтому у всех, кто работал в те дни с Ортенбергом, сохранились самые лучшие воспоминания как о днях работы серьезной, ответственной и благодарной. “Красная звезда” имела всенародного читателя».

«Он был человеком на своем месте», – пишет Тихонов. Это очень точная формула. Как полковники и генерал-майоры сорок первого года – Рокоссовский, Василевский, Черняховский, Баграмян, Малиновский, Толбухин, ставшие по требованию войны в ее ходе в силу своих способностей командующими фронтами, Ортенберг оказался главным редактором, лучше всего отвечавшим тем суровым требованиям, которые война предъявляла людям, возглавлявшим газеты. И делал тогда лучшую в стране газету. Когда его убрали из «Красной звезды» (вторая половина войны), – газета сильно поблекла, а ведь коллектив оставался прежним.

Вот еще одно свидетельство (во многом совпадающее с тем, что писал Николай Тихонов) одного из тогдашних сотрудников «Красной звезды», которому изо дня в день приходилось иметь дело с главным редактором – тогда он назывался ответственным. Илья Эренбург рассказывал:

«...Успех “Красной звезды” создали люди. В 1941-1943 годах газету редактировал Д.И. Ортенберг-Вадимов. Он был талантливым газетчиком, хотя, насколько я помню, сам ничего не писал (поправлю Илью Григорьевича: Ортенберг довольно часто писал передовые, считая этот жанр чрезвычайно важным и действенным. – Л.Л.). Он не щадил ни себя, ни других...О том, что он не боялся ни бомб, ни пулеметного огня, не стоит говорить – он был человеком достаточно обстрелянным. Но и на редакторском посту он показал себя смелым».

Раскрою, что стоит за словами Эренбурга. Главному редактору вовсе не обязательно было ездить на фронт. Большинство и не делали этого, а он – ездил и ездил регулярно. И не только тогда, когда фронт был под Москвой и к ночи можно было вернуться в редакцию. Он отправлялся и в те места, куда добираться было не просто, приходилось лететь, и где шли особенно тяжелые, кровавые сражения – и на «Малую землю» под Новороссийск, и в Сталинград, где завязались ожесточенные уличные бои, исход которых невозможно было предугадать, и в Ленинград во время прорыва блокады. Какова была во многих случаях степень опасности, которой он себя подвергал, можно судить по записи во фронтовом дневнике Симонова, вместе с ним ездившего в Сталинград, – человека не робкого десятка, побывавшего в первый год войны не в одной переделке, и по общему мнению – одного из самых храбрых фронтовых корреспондентов.

«Еще не кончил работу, как меня среди ночи вызвал Ортенберг, посадил напротив себя и сказал, что скоро полетит под Сталинград и чтобы я готовился лететь с ним. Во мне что-то дрогнуло. Кажется, я испугался поездки. Ортенберг, ожидавший от меня быстрого и положительного ответа, с удивлением посмотрел на меня. А я, понимая, что, конечно же, поеду, в то же время не мог задушить в себе тревогу. Не знаю, как кому, а мне Сталинград казался чем-то очень страшным. Мысли о нем связывались с мыслями о смертельной опасности...».

Мне кажется, эта запись в дневнике Симонова наполняет слова Эренбурга о храбрости Ортенберга живым, конкретным содержанием.

Главная же цель этих порой очень опасных фронтовых командировок Ортенберга была не в том, чтобы инспектировать своих корреспондентов и, случалось, их подталкивать, когда они робели (так, на «Малую землю» они, пристыженные, отправились после того, как там побывал главный редактор), – это делалось попутно. Просто он считал, что сможет направлять и вести газету только тогда, когда своими глазами увидит, что делается там, где идут бои.

А теперь о редакторской смелости, которую Эренбург справедливо оценивал не менее, а, может быть, более высоко, чем солдатскую отвагу. С точки зрения тех «условий игры», которых непременно должен был придерживаться руководитель центральной газеты, Ортенберг нередко поступал опрометчиво. Принимал решения, прислушиваясь не к указаниям начальства, а руководствуясь здравым смыслом, пользой дела. Он не боялся ответственности, не угождал вышестоящим, считал, что лично отвечает за исход войны, за то, чтобы газета с максимальной эффективностью работала на победу. Да, «условий игры» не соблюдал, очень часто нарушал. По рекомендации Василия Гроссмана взял в газету Андрея Платонова, хотя его литературная, а точнее, идеологическая репутация, в основе которой лежал уничтожающий отзыв Сталина, была такой, что вряд ли бы его взяли так просто в какую-нибудь другую редакцию. Да и военные вещи Платонова далеко не у всех вызывали одобрение. А Ортенберг считал, что тот пишет дельно, видел, что солдатской массе нравятся его очерки.

Еще одна такого рода история. В 1940 году Александра Авдеенко за сценарий кинофильма «Закон жизни», осужденного как порочный, по прямому указанию Сталина исключили из партии и Союза писателей, путь в печать был ему закрыт, предпринимавшиеся попытки упирались в стену. Выяснилось, что его судьбу мог решить только сам Сталин, но кто осмелится по такому поводу к нему обратиться? Авдеенко, воевавший младшим лейтенантом в стрелковой дивизии на Ленинградском фронте, прислал в «Красную звезду» несколько корреспонденций и большой очерк, который Ортенберг посчитал очень дельным. Очерк набрали, и Ортенберг со своим письмом отправил его Сталину, испрашивая разрешение напечатать. Сталин разрешил.

А вот совершенно беспрецедентная для советской печати история: Ортенберг выпустил 9 июня 1943 года номер «Красной звезды» без визы цензора – это было покушение на основополагающий принцип. Цензор ни за что не хотел пропускать очерк, который Ортенберг считал своевременным и важным. Дело было поздней ночью, под угрозой был выпуск газеты. И тогда Ортенберг отправил письменное распоряжение в типографию печатать номер без визы цензора под его личную ответственность. Назавтра его вызвал секретарь ЦК Щербаков, который был непосредственным начальством Ортенберга как начальник ГлавПУРа, и потребовал объяснений. Давид Иосифович рассказывал мне:

Ортенберг с Жуковым и командующим АДД Головановым

на Брянском фронте, август 1942 года.

«Я увидел подготовленный проект приказа, в котором мне объявлялся выговор, подумал, что выговор переживу, и сказал Щербакову: “Передо мной стояла дилемма: либо получить выговор за срыв номера, из которого надо было снять целую полосу, либо получить выговор за самовольный выпуск газеты без визы цензора с интересным и нужным, как мне кажется, материалом. Я выбрал последнее”. Обошлось».

«Красная звезда» была самой «литературной» из всех газет военного времени. Этого целенаправленно добивался Ортенберг, опираясь на свой халхингольский опыт. В ней было больше писателей, чем в других газетах, и гораздо больше появлялось писательских материалов. И не только очерков и публицистических статей: регулярно публиковались стихи, позднее – рассказы, даже повести с продолжением, что было тогда переворотом в газетном деле.

Так, «Народ бессмертен» Василия Гроссмана – первая большая повесть военного времени – была напечатана в июле-августе 1942 года в «Красной звезде». Писателям в немалой степени газета обязана своей славой. В этом коллективе военных журналистов ценили писательское слово, понимали его силу. И всячески помогали талантливым писателям, в мирное время далеким от армии и журналистики, обрести свое место в военной газете. Примером здесь служил главный редактор. Писателю находилось дело, соответствующее его индивидуальности, дающее ему возможность реализовать свой дар.

Что греха таить, такая обстановка была далеко не во всех фронтовых и армейских газетах. Было немало таких, где, судя по воспоминаниям писателей, они маялись, «тянули лямку», их «ставили на место», их стремление писать свое и по-своему солдафонски пресекалось...

При этом Ортенберг был редактором требовательным, жестко требовательным. Время было суровое, трагическое, ситуация на фронте тяжелейшая – мы отступали, часто в беспорядке, наши войска то и дело оказывались в окружении. Добывать материал для газеты нередко приходилось с риском для жизни. Константин Симонов вспоминал потом:

«Увидеть панику было тогда не трудно, увидеть беженцев на дорогах, отступающих солдат, неразбериху, бесконечные бомбежки тоже не представляло особенного труда, – а вот увидеть дивизию, полк, батальон или роту, которая стоит и дерется, для этого надо было залезть не на мнимый, а на действительный передний край. И это было не так-то просто, и не всем удавалось, и многие на этом сложили головы».

В редакции «Красной звезды» осознавали, что в эту пору невыносимых испытаний, тяжелых военных поражений, откатывающегося на восток фронта завоевать читателя, добиться его доверия можно только суровой, горькой правдой. Понимали, что правда – самый страстный, самый красноречивый, самый действенный агитатор. Благодаря ей горе и беды становились силой, противостоящей врагу, питали стойкость и мужество, веру в конечную нашу победу. Это стремление даже в условиях военной цензуры говорить правду многое определяло в редакционной работе в «Красной звезде». Насколько это было возможно, вытравлялась «липа», «козьмакрючковщина», казенный оптимизм. Высоко ценились материалы, свидетельствующие, что автор находился на передовой, в боевых порядках, и видел своими глазами то, что описывает. Поощрялись корреспонденты, летавшие на бомбежку, ходившие в боевой поход на подводной лодке, участвовавшие в партизанских рейдах, операциях разведчиков.

Опасности рассматривались как нечто само собой разумеющееся в работе военного корреспондента и, как правило, в расчет не принимались.

Вот одна история, характерная для того времени и Ортенберга. Когда поздней осенью 1941 года Василий Гроссман и журналист Павел Трояновский, чудом выбравшись из окружения под Тулой, явились в Москву с пустыми руками, без материала для газеты, Ортенберг, увидев, что в редакции их встретили с пониманием и сочувствием и они сами кажутся себе едва ли не героями, сказал тоном, исключающим возможность обсуждения: «Нам нужна не простреленная ваша “эмка”, а материал для газеты. Возвращайтесь на фронт...» Случай этот, послуживший в то трагическое время суровым уроком, запомнили все, кто служил тогда в «Красной звезде» – мне когда-то рассказали о нем и Василий Гроссман, и Константин Симонов. Подтвердил рассказанное ими и сам Давид Иосифович, правда заметив: «Наверное, это было несправедливо». Но тогда он, конечно, так не считал. И другие – в том числе и сам Гроссман, на которого обрушился гнев редактора, – тоже.

Илья Эренбург писал, что из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всех любил Симонова. Да, это так. Но не за красивые глаза – за смелость, за безотказность, за умение выкладываться, не жалея себя. Стоит добавить, что своего «любимчика» редактор, как говорится, держал в ежовых рукавицах, всегда требовал от него больше, чем от других. Когда Ортенберга убрали из «Красной звезды», он перед отъездом в действующую армию на фронт, прощаясь с Симоновым, сказал ему (цитирую дневник Симонова): «Теперь тебе будет, наверное, легче, чем при мне, что требовал я, могут и не потребовать. Но я бы не хотел, чтобы ты испортился, стал работать хуже».

Ортенберг и сотрудники «Героической красноармейской» с Жуковым на Халхин-Голе в сентябре 1939 года.

Ортенберга уважали не только подчиненные, не только журналисты и служившие в газете писатели. Прославившиеся в годы войны полководцы тоже знали ему цену. С Георгием Константиновичем Жуковым Ортенберг познакомился и сблизился еще на Халхин-Голе. Потом во время Великой Отечественной Ортенберг чаще и охотнее всего обращался к Жукову, который никогда не отказывал ему во встречах и консультациях. Кажется, расположение было взаимным: похоже, они были одной породы, одной закваски, и это их сближало. И в своей мемуарной книге «Воспоминания и размышления» Жуков счел нужным сказать добрые слова об Ортенберге:

«Редактором газеты “Героическая красноармейская” был Д.И. Ортенберг, способный и оперативный работник. Он умел сплотить коллектив сотрудников газеты и привлечь к активному участию в ней многих бойцов, командиров, партийно-политических работников. В годы Великой Отечественной войны Д.И. Ортенберг был редактором “Красной звезды”, и мне также неоднократно приходилось встречаться с ним в действующей армии». А когда книга вышла в свет – они уже оба были пенсионерами, и ничего, кроме памяти и взаимной симпатии, их не связывало, – маршал прислал ее с дарственной надписью Ортенбергу.

Написав о многолетней – пусть и пунктирной – связи Ортенберга с Жуковым, я вспомнил об одной истории, связанной с маршалом, которую как-то – к слову пришлось – мне рассказал Давид Иосифович. История эта, как мне кажется, представляет некоторый исторический интерес.

Дело было в октябре сорок первого. После вяземской катастрофы Сталин срочно вызвал в Москву Жукова, командовавшего Ленинградским фронтом, и назначил его командующим Западным фронтом. Ситуация на фронте была тяжелейшая, в своей мемуарной книге Жуков написал: «К исходу 7 октября все пути на Москву, по существу, были открыты». К слову, эту фразу в первом издании цензура сняла, задним числом высветляя то, что было тогда в действительности.

В тот день, когда в Москве было введено осадное положение, Сталин позвонил Ортенбергу и сказал, чтобы в завтрашнем номере газеты напечатали фотографию командующего Западным фронтом Жукова. Ортенберг очень удивился – газета иногда печатала снимки особо отличившихся командиров рот, полков, очень редко – считанные разы – дивизий, но не военачальников такого высокого ранга. И нарушая из-за этого твердо установленный порядок – Сталину вопросов никогда не задавали, не выясняли у него, чем вызваны его те или иные указания и решения, – задал вопрос, понятный газетчикам того времени: на какую полосу поставить фотографию? «На вторую», – сказал Сталин и повесил трубку.

Не странно ли, бои идут в ста километрах от Москвы, в столице объявлено осадное положение, а верховный главнокомандующий занимается какими-то пустяками, какой-то фотографией, пусть это даже фотография командующего фронтом? Вряд ли это все-таки пустяк, наверное, за этим стоит что-то серьезное. Ортенберг рассказывал, что он тогда подумал: Сталин таким образом решил загладить свой грубый разговор с Жуковым, когда в начале июля снял его с должности начальника Генштаба (Давид Иосифович знал об этом инциденте), – как бы извиниться перед ним.

Но причина явно была другая. Меньше всего Сталин заботился о том, чтобы пусть и в такой форме извиниться перед обиженным им военачальником: никакими благородными побуждениями тут и не пахло! Жуков тогда не был так известен, как другие военные руководители – Ворошилов, Буденный, даже Тимошенко: их имена были с довоенных времен на устах у всех. Жуков же был для широкой публики всего лишь одним из генералов, никак еще не выделялся. (Недавно я мог в этом убедиться: «Знамя» опубликовало дневник сорок первого года известного литературоведа Леонида Тимофеева. Человек далекий от армии, инвалид, он с пристальным вниманием следит за ходом войны, его интересует все: сводки, корреспонденции с фронта, даже слухи и толки. В начале октября он записывает, что по слухам Ворошилова заменили Жуковым, но фамилия Жукова ничего ему не говорит.) Сталин же решил этой фотографией, нарушавшей сложившейся порядок вещей и уже этим обращавшей на себя внимание, указать на Жукова как на полководца, который отвечает за судьбу Москвы. А кто мог тогда сказать, какой она будет, эта судьба? Через много лет в киноинтервью Жуков на вопрос Константина Симонова, была ли уверенность, что Москву не сдадут, со свойственной ему прямотой ответил, что полной уверенности не было.

Ортенберг с Тихоновым на Ленинградском фронте, январь 1943 года.

Видимо, Сталин уже думал о том, что при неблагоприятном повороте событий вину за поражение, за сдачу столицы надо будет свалить на Жукова. Вот зачем ему понадобилась эта фотография в «Красной звезде». Сталин, вызвавший Жукова для спасения столицы, на всякий случай со свойственным ему коварством готовил для Жукова участь козла отпущения.

Все это я тогда выложил Давиду Иосифовичу. Он задумался, помолчал, видно, не просто ему было согласиться с тем, что Сталин был способен на такое загодя подготавливаемое вероломство, а потом, вздохнув, сказал: «Наверное, вы правы».

Ортенберг не был человеком законсервированных представлений и закостенелых взглядов, раз и навсегда затверженных оценок. Он был способен свежими глазами посмотреть на прошлое, не оправдывая и не защищая и то, что когда-то казалось ему правильным. Видно, здравый смысл, справедливость, самоотверженная готовность служить благой цели были врожденными свойствами его натуры.

За то время, что в «Вопросах литературы» печатались мемуарные очерки Ортенберга, мы подружились (если годится в данном случае это слово: все-таки он был старше меня на двадцать лет, я – ровесник его сына Вадима). Мы часто встречались, беседовали, от него я услышал много интересного. Он стал писать книги, я в качестве «домашнего» редактора читал все их в рукописи, потом они мне преподносились, как принято в таких случаях говорить, с теплыми надписями – так что у меня теперь на полке все его книги. Мы даже вместе (идея такого содружества принадлежала Симонову) написали сценарий документального фильма «Халхин-Гол, год 1939-й», снятый в 1979 году режиссером Мариной Бабак.

Случалось, он забегал ко мне в журнал, чтобы обсудить какие-то события, посоветоваться по каким-то делам. Слово «забегал», пожалуй, не совсем точно характеризует темп его передвижений. Только в самые последние годы у него стали болеть ноги, и он не то что бегать, а уже и ходить стал с трудом, перестал ездить за грибами, не занимался подледным ловом рыбы. Те, кто возьмет в руки его книги, убедятся: в этом случае сам он употреблял более точный, более подходящий глагол – «помчался».

Конечно, Ортенберг был, как в прошлые времена писали в служебных и партийных характеристиках, человеком «политически зрелым», вроде бы хорошо усвоившим существовавшие тогда «правила игры». А иначе разве бы его назначили корреспондентом «Правды» на Украине, а потом главным редактором «Красной звезды»? Но при этом он сохранял наивную веру в нерушимость фундаментальных революционных (называю их так, как они им воспринимались) принципов, служил делу, а не лицам, поэтому не заботился о своей карьере, не боялся начальства.

Давид Иосифович рассказывал мне: в 1943 году (запамятовал, то ли весной, то ли ранним летом) его вызвал Щербаков и сказал, что в редакции «Красной звезды» слишком много «лиц одной национальности» (к слову, формулировка эта стала общепринятой у нашей номенклатуры и фигурирует во многих постановлениях ЦК и послесталинского времени) и рекомендовал «проредить». Ортенберг изумился и ответил ему с неслыханной дерзостью: «Уже сделано. Восемнадцать погибли на фронте».

Сильно сомневаюсь, что Давид Иосифович точно знал, какой национальности его подчиненные, сколько в редакции русских, украинцев, евреев (и уж наверняка не придавал этому никакого значения). Ему и в голову не могло прийти, что указание Щербакова – первый звонок начавшейся в стране многолетней антисемитской кампании.

А между тем в ту пору уже шла антиеврейская «культивация» кадров в Большом театре, в консерватории, на киностудиях. Ольга Берггольц 11 мая 1943 года в письме Александру Фадееву (оно недавно опубликовано) жаловалась, что Якова Бабушкина, одного из руководителей ленинградского радио, хорошо и самоотверженно работавшего все время блокады, «глупо и хамски уволили из Радиокомитета – ни за что, без всяких мотивировок, – дико сказать, но главным образом за ...неарийское происхождение, т.к. у нас по этой линии проверяют и реконструируют ряд пропагандистских учреждений, ...почему-то именно его снимают (впрочем, сняли и других руководителей-евреев и тоже зря), снимают без предупреждения, выставляют из Радиокомитета без объяснения причин».

Но Большой театр, консерватория, кино – все это вряд ли попадало в поле зрения Ортенберга, целиком поглощенного войной и газетой. А если что-то и доходило до него, то он скорее всего считал, что это дикие, гнусные «выходки» каких-то разложившихся бонз, которых, конечно, призовут к порядку.

Он и тогда и даже много позже по идеологической наивности своей не мог взять в толк, что антисемитизм становится одним из краеугольных камней сталинской политики. Когда 30 июля 1943 года его вызвал Щербаков и, напомнив, что во время предыдущих конфликтов Ортенберг не раз заявлял ему, будто готов в любой момент уехать в действующую армию на любую должность, сказал: его просьба удовлетворена. Но и тогда Давид Иосифович не понял, что снимают его из-за того, что он – еврей. Щербаков в разговоре с ним был хмур, скован, немногословен. И Давид Иосифович подумал: тот боится, как бы Ортенберг не обратился к Сталину и решение о его снятии будет отменено (чего делать не собирался – считал ниже своего достоинства). И впрямую спросить, за что снимают, тоже считал ниже своего достоинства. Спросил только: что он должен сказать коллективу, по каким мотивам меняют редактора? Реальную причину Щербаков назвать, разумеется, не мог, придумывать что-то другое не захотел: «Скажете: “Без мотивировки”».

За всеми этими событиями стояло, конечно, прямое указание Сталина. Никто из его «соратников» не осмелился бы на такую политическую отсебятину.

Заноза эта – за что сняли, в чем провинился, – все-таки не давала покоя Ортенбергу. И в 1949 году, в самый разгар кампании по борьбе с космополитами, кампании, густо замешанной на антисемитизме, к тому же не посчитавшись с тем, что Сталину вообще задавать вопросов не следует, он – святая наивность! – написал письмо (копию мне показывал), в котором просил вождя снять с его души давнюю тяжесть: объяснить, «что случилось, почему меня освободили от работы в “Красной звезде”?»

В 1956 году, встретившись с Жуковым, он показал ему это свое письмо. Жуков спросил: был ли ответ? Ответа не было. Жуков был менее наивным человеком, чем Ортенберг, и лучше его знал, на что способен тот, к кому обратился Давид Иосифович. Он сказал: «Благодари Б-га, что этим все кончилось. Могло быть хуже...»

У Виктора Гюго есть поэтический сборник, который называется «Искусство быть дедом». Каждому, кто доживает до внуков, приходится овладевать этим благородным искусством. Бывает это по-разному. Иным оно дается с трудом. Другие словно бы ждали этого часа, чтобы раскрыть свои способности. Давид Иосифович, как все он в жизни делал, был целиком поглощен этими появившимися у него приятными обязанностями. Во внуке он души не чаял.

Симонов мне как-то рассказал:

– Звонит Давид. Спрашивает у меня, знаю ли, что мой и его внук поедут в один и тот же лагерь? Отвечаю, что слышал. После этого говорит мне: «Я думаю, что нам с тобой надо туда съездить и посмотреть, что это за лагерь». Давид просто сошел с ума. Он был кремень, а превратился в настоящего еврейского дедушку.

Пожалуй, насчет «еврейского дедушки» это не лишено было оснований. Вот что я однажды наблюдал собственными глазами в Малеевке в писательском «Доме творчества». Туда на школьные каникулы приехал маленький внук Давида Иосифовича вместе со своей матерью – путевки достал любящий дед. Была довольно морозная зима. Малеевка не близкий от Москвы край – больше чем полтора часа электричкой, потом автобусом минут двадцать, потом еще столько же пешком. Вдруг появился Давид Иосифович, посмотрел, как внук катается на санках, пообедал вместе с невесткой и внуком и после обеда проделал тот же путь в обратном направлении – возвратился в Москву.

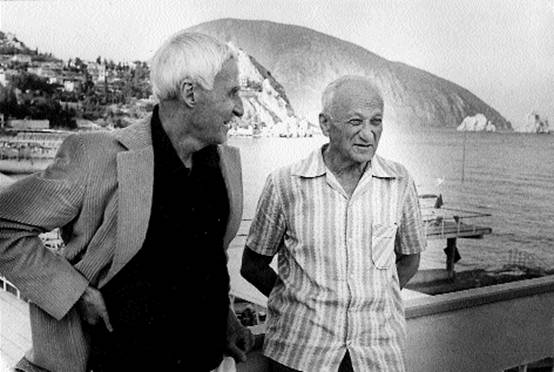

С Константином Симоновым. Гурзуф, 1978 год.

Симонов, однако, был не прав, говоря, что с Ортенбергом произошла с рождением внука разительная перемена. Похоже, что заботливое отношение к детям – не только к своему внуку – было заложено в его генах. К одному из писем Николая Тихонова (от 14 сентября 1942 года) была приложена записка его жены, из которой становится ясно, что Давид Иосифович организовал продуктовые посылки ленинградским детям – то, что сейчас называется гуманитарной помощью, – причем то было не одноразовое мероприятие. Вот что писала Мария Константиновна Тихонова:

«Мне очень хочется сказать Вам, что Вы даже себе не можете представить, сколько добра Вы сделали нам за этот год. И хотелось бы Вам показать тех ребят, которые радовались печенью, какао, конфетам. Ленинградским детям так мало надо сейчас; они совсем отвыкли от того, что кто-то угощает их».

Впрочем, утверждение о произошедшей после рождения внука с Ортенбергом метаморфозы потом опроверг и сам Симонов. Вспоминая годы войны, он писал:

«Бывает же так, путаешь в человеке требовательность с суровостью, строгость с жесткостью, а на поверку выходит, что редактор, которого в силу его требовательности в работе мы называли порой и суровым, и жестким, на самом деле оказался добрейшей души человеком. Кто знает, может быть, самым добрым из всех нас».

Но и на склоне дней этот добрейшей души человек в каких-то случаях, когда дело касалось принципов, становился твердым, как кремень, – у него были правила, которым он не изменял при любой погоде, в любых ситуациях.

Угодливая ложь, раболепие, казенный восторг стали частью советского государственного устройства. Во время подхалимской свистопляски вокруг брежневской «Малой земли» сдавалась в печать книга воспоминаний Давида Иосифовича. А там был такой эпизод: в апреле сорок третьего Ортенберг приехал в командировку в 18-ю армию и вместе с ее командующим Леселидзе отправился на «Малую землю». Прочитав эти страницы воспоминаний генерала, в редакции очень возбудились – какой замечательный случай отличиться, влиться в большой хор хвалебных голосов: пусть напишет о Брежневе. Но Ортенберг уперся: «Я с ним там не встречался». Довольно долго на него наседали, но он был как скала, сдвинуть с места его не удалось.

А они в редакции еще не знали того, что мне однажды рассказал Давид Иосифович (представляю, как бы это им вскружило головы): оказывается, Ортенберг давно, с довоенных времен, был знаком с Брежневым и даже к тогдашнему Брежневу, как я понял, относился с симпатией. Сказал мне: «Неплохой был парень». Жена Ортенберга Елена Георгиевна и Брежнев учились в Днепродзержинском металлургическом институте. Больше того, когда Брежнев стал там секретарем парткома, Елена Георгиевна была секретарем комсомольской организации (потом она из этого института ушла, окончила медицинский, стала кардиохирургом).

Когда после войны Ортенберг из Чехословакии возвращался на родину, Брежнев был начальником политуправления Прикарпатского военного округа. Он спросил у Ортенберга: «Что ты везешь Лене?» Ортенбергу – человеку аскетических привычек корчагинского поколения – и в голову не приходило что-то везти. Брежнев повез его на какой-то военторговский склад, помог выбрать шубу и сказал – это особенно поразило Ортенберга, – что к шубе надо взять и чернобурку.

В тот день, когда после всех золотых звезд героя Брежнев был награжден орденом «Победы», Ортенберг зашел ко мне в редакцию. Достал из видавшей виды кошелочки «Правду». Он кипел от возмущения. В газете вместе с указом была напечатана статья маршала Москаленко (скорее всего, не написанная, а лишь подписанная им), в которой восхвалялся до небес полководческий талант Брежнева.

На свое девяностолетие среди своих коллег «краснозвездовцев».

К Москаленко, командующему 38-й армией, в которой Ортенберг служил после того, как ему пришлось покинуть «Красную звезду», Давид Иосифович относился хорошо, у них были дружеские отношения. Но похоже было, что статья Москаленко возмутила его чуть ли не больше указа о награждении: «Как он мог это написать? Выходит, что мы с Брежневым (оба они, Ортенберг и Брежнев, служили в одной и той же должности начальника политотдела в разных армиях. – Л.Л.) были полководцами. Стыд и срам».

Корней Чуковский часто говорил, что в России надо жить долго. Это значило, что, глядишь, доберешься и до светлой полосы, до лучших времен. Долгие годы, даже не годы, а десятилетия в «Красной звезде» о генерале Ортенберге, возглавлявшем эту газету в ее героический период, не вспоминали – в том идеологическом климате он был персона нон грата. Но в «перестройку» все переменилось: видно, в газету пришли люди, понявшие, что это человек, которым они могут и должны гордиться. Об Ортенберге стали писать, стали печатать отрывки из его книги, поздравлять с праздниками, приглашать на торжественные собрания и усаживать в президиум – он в этих случаях даже надевал генеральский мундир, который в обычное время никогда не носил. Совершенно не тщеславный человек, Давид Иосифович был очень тронут этим вниманием родной газеты, приносил и показывал мне номера, где о нем писали и его печатали.

Я был рад за него. Пусть и с большим опозданием, справедливость все-таки торжествовала, ему воздавали должное.

На свое девяностолетие Давид Иосифович пригласил на ужин в ЦДЛ бывших «краснозвездовцев». Увы, кроме него в живых оставалось тогда их всего двое – известный художник-карикатурист Борис Ефимов (он на четыре года старше Ортенберга) и Михаил Зотов, который тоже уже был, как говорится, в летах. Да, что поделаешь, всего трое из большого редакционного коллектива. Я, тоже приглашенный на этот праздник, глядя на них, вспомнил, что Джонатан Свифт в преклонные годы писал с печалью: «Потеря друзей – это тот налог, каким облагаются долгожители...» Все-таки выпили рюмку-другую – за юбиляра, за газету. Помянули друзей и коллег. Я слушал их, «бойцы вспоминали минувшие дни» – они, эти дни, были у них, как правило, трудными, а нередко ужасными, ведь достался на их долю «век-волкодав». За плечами Давида Иосифовича были четыре войны: гражданская, край ее он, тогда почти мальчик, все-таки захватил, потом «малая» на Халхин-Голе, в монгольской выжженной солнцем степи и почти сразу же «незнаменитая» в финских снегах, а затем четыре, казалось, бесконечных года Отечественной, – с первого до последнего дня или, как мы когда-то говорили, от звонка и до звонка. Все-таки, думал я, глядя на них, эти старики молодцы. Узнавая их, случайные посетители с ними почтительно здоровались.

Прав был Корней Чуковский, говоривший, что в России надо жить долго...

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru