Пятый пункт и пятая колонна. Из «Воспоминаний» Адама Гросблата

В рамках совместного проекта «Лехаима» и Еврейского музея и центра толерантности по публикации материалов из архива музея мы представляем лагерные мемуары инженера Адама Самойловича Гросблата (1897–1981).

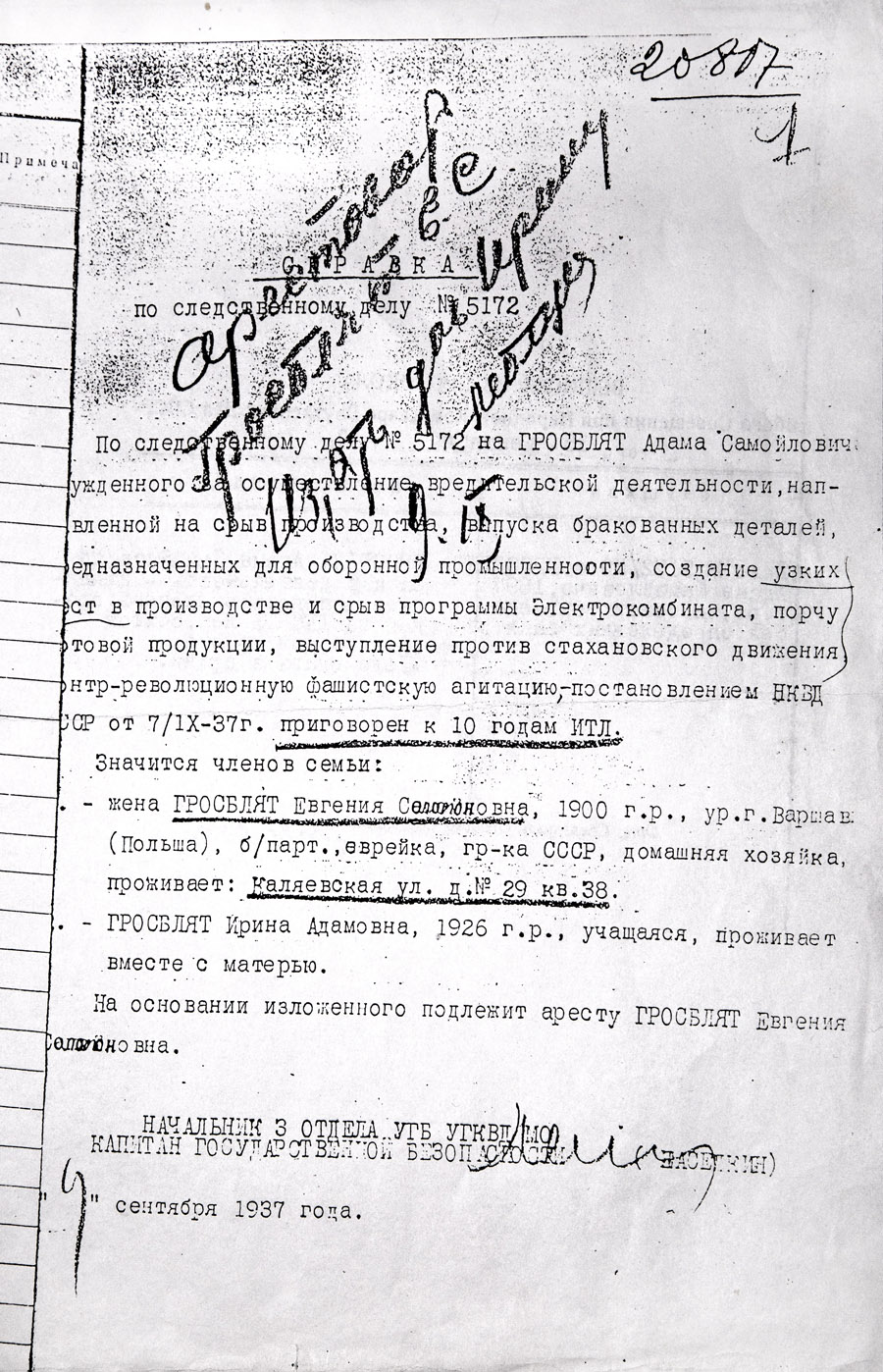

Адам Гросблат родился в Варшаве («у папы была школа варшавская, польская — он всегда был с иголочки одет, он ходил с тростью — это было красиво, модно», — вспоминает его дочь Ирина Адамовна ), в 1922 году «оптировал советское подданство» и пересек границу, работал инженером‑конструктором на Московском электрозаводе. Арестован 20 августа 1937 года, приговорен к 10 годам лагерей за контрреволюционную деятельность (по доносу о вредительстве и срыве стахановского движения на заводе). Этапирован во Владивосток, затем на Колыму, где работал на золотых приисках забойщиком, затем инженером, с 1945 года — инженером в Северном горно‑промышленном управлении Дальстроя НКВД–МВД СССР. Освобожден в 1947 году, съездил в Москву, но вернулся работать в системе Дальстроя вольнонаемным. Вернулся в Москву в 1954‑м, реабилитирован в 1955‑м за «отсутствием состава преступления» («моя семья молилась на Хрущева», — вспоминает Ирина Адамовна).

Отрывок из «Воспоминаний» Гросблата публиковался в сборнике документов и мемуаров об эпохе Большого террора . Не дублируя эту публикацию, мы отобрали фрагменты, в которых в целом общечеловеческий лагерный и постлагерный опыт мемуариста приобретает национальное измерение.

«Пятая колонна»

Завод лихорадило. <…> Где тут о выполнении плана думать! Как бы самому уцелеть, от беды уйти. Положение было грозное. Опасность безликая, страшная и непонятная подстерегала тебя. Люди каждодневно исчезали. Так было не только у нас, но и на всех соседних предприятиях. Вначале шепотом передавались слухи, затем разговоры прекратились. Все замолкли. Друг другу не доверяли. Как на тонущем корабле: спасая себя, топи других.

<…>

А петля все стягивалась. Парторганизация, по‑видимому, свой приговор вынесла. Начинаются придирки. Нагло попираются мои распоряжения. <…> Такого еще не было — ералаш, путаница, невозможно так больше работать. Подаю заявление об уходе. <…> Неожиданно после восьми лет работы на заводе я оказался без работы. <…>

Стал я искать себе работу. Почти месяц ходил я по разным местам. Вначале повсюду встречали с радостью. Но затем, на следующем приеме, людей как бы подменяли: «Зайдите через неделю!» Затем опять через неделю. И так повсюду. «Хвост» за мной тянулся. Почему я из Москвы не уехал?! Кто подогадливей был, тот уцелел. А я? Я не понимал, что делается. <…> Петля затягивалась все туже; как дикого зверя, обкладывали со всех сторон, конец был близок. И он пришел.

20 августа 1937 года Резкий стук в двери. Было это на даче в Загорянской. Сразу вся семья проснулась. Почуяли мы недоброе. Вышел я на террасу. Рассветало. На крыльце стояли три человека. Один в дождевике сером, человек с ружьем и женщина. Открываю. «Вот ордер на обыск и арест». С ружьем остался в саду, другой быстро заглянул в комнаты. Потребовал документы. Слегка перелистал книги и предложил одеваться. Как заведенный, молча собираюсь. Жена готовит завтрак, дочь смотрит на меня в ужасе глазами, полными слез. Стол накрыт, ничего в горло не лезет. «Доешьте», — говорит оперативник. По обычаям гостеприимства предлагаю и ему со мною покушать. Не отказался. Чаю попили, встали. Дочь прильнула, вся содрогаясь. «Не плачь, скоро вернусь. Разберутся и отпустят. Ничего плохого я не сделал. Невиновных не сажают. Сегодня же вернусь».

<…>

Опять проснулся. Светло или рассветает? Нет, еще лампочка горит. Вылез я. Люди сидят. Кто курит, кто жует. Кучка людей тихо переговаривается. Поляки. Их у нас в камере несколько десятков. Когда‑то камера на 30 человек, теперь вмещает 160 с лишним. Воздух — хоть топор вешай. И живут. Человек все может. Лошадь подохла бы. Сажусь рядом. Замолкли. <…>

— Дадут вам пять, и бывай здоров.

— Пять? За что?

— Чудак‑человек, за то, что поляк.

— Вот тебе на! Был в Польше — называли жидом, очутился в России, называют поляком.

— А это как кому выгодно. Сейчас всех поляков, немцев, латышей, всех‑всех не русских, кто не родился в России, забирают.

— Для чего?

— Аллах их знает, а только присмотрись. Русских здесь почти нет.

Верно, и как это я сразу не заметил? Позвольте, позвольте! Что‑то припоминаю. Зимой, не то в декабре, не то в январе, вызывают в милицию. Записали в особую книгу и меня, и жену. Особенно интересовались, когда приехал в Москву.

— Неужели и жену заберут?

— Очень просто.

<…> Ах, подлецы!!! Вот оно! Ликвидация пятой колонны на практике. Обещание Молотова: «У нас колонна будет ликвидирована на 100%». Мы члены этой мифической колонны. Мы — знакомые Франко, приятели, он нам деньги платит! И как это им в голову пришло?! Просто и ясно. Нет шпионов — сделаем. Сами сознаются, а не захотят — попросим. <…>

Сегодня меня и еще несколько человек (все польские евреи) вызывают с вещами. Отмучились? Домой? Непохоже. Мы на «вокзале». Вызывают по‑одному. Уводят. Назад не возвращаются. Кто‑то говорит о допросе, другие: «На волю». Молчим, ждем. Наконец и меня повели. Ввели в какую‑то кабинку. «Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, статья?» На последнее не смог ответить. Читает:

— Постановление Особого Совещания… за к[онтр]рев[олюционную] деятельность 10 лет исправит[ельно]‑трудовых лагерей.

— Что это значит? Ведь допроса не было, обвинения не было. Как понимать?

— Я ничего не знаю, мое дело зачитать и взять расписку, что вам зачитали.

— Ничего не знаю, никакой расписки не дам. Это самосуд, вопиющее беззаконие!

— Но ведь вы слышали, я зачитал.

— Делайте, что хотите, не подпишу.

— Ну подпишите, что хотите, вот здесь на обороте.

Сел и написал: «Следствия и суда не было, обвинения не предъявили, не понимаю, за что 10 лет присудили».

Свершилось. Привели в какую‑то комнату. Гляжу, все тут. Сидят смеются, а кто‑то плачет. У всех одно: «КРД» — 10 лет. Здорово с нами разделались! Все перебежчики, границу перешли нелегально в 20‑е годы. Поженились, детей народили, сов[етские] паспорта получили. А теперь вдруг вспомнили. Я один среди них оказался легальным. Но это не имело никакого значения. Все мы враги и только помышляем, как бы изнутри взорвать Сов[етское] гос[ударство]во. А мы и не догадывались, какие мы важные государственные преступники. С одинаковым успехом могли обвинить нас в краже всего госбанка, убийстве, грабеже. Ведь доказательств не требуется.

На столе ведра с мясной чечевицей, хлеб. Ешь сколько угодно. Странно! Не нам есть чечевицу, а тем, в кабинетах, полагается жрать эту пророческую похлебку, и к тому же вручить еще 10 сребреников. За труды, старания. В виде премии за успешную ликвидацию «пятой колонны». Теперь государство в полной безопасности. Враг на 100% ликвидирован. <…>

«Полякам» по 10, немцам по 8, всем КРД или ПШ (шпионаж). Бывает «КРА» (к[онтр]рев[олюционная] агитация). Но от этого ничего не меняется. А вот коммунисты русские в большинстве — «КРТД» (к[онтр]рев[еволюционная] троцк[истская] деят[ельность]). Эти получают по 5, хотя встречаются и 10. Так разъясняет бывалый лагерник. Он уже 18 лет в лагерях.

«За что вашего брата не любят?»

Я поправляюсь. Нарывы на обеих ногах не заживают: сопротивляемость организма недостаточная. Однако хожу, ковыляю. Помогаю санитарам, подметаю. Завтра пойду в столовую выдавать противоцинготный напиток‑стланик. Сижу в тамбуре столовой за столиком. Выдаю миски, ложки и ковшик стланика, как газированную воду. Мое дело проследить, чтобы все пили, в противном случае не выдавать мисок. Приходится объяснять, уговаривать. Кое‑кто сопротивляется, но в общем обходится.

Но вот неожиданный инцидент. Идет этакий блатарь из главарей. Их называют королями. Это подпольные вожди, они творят суд и пользуются среди своих авторитетом. Молчаливо их власть признает лагерная администрация. Конечно, они нигде не работают. За них работает какое‑нибудь подставное лицо, да и то на блатных работах. Этот тип числится дневальным у оперативника. В шапке‑ушанке, одно крыло поднято задорно вверх, другое горизонтально торчит. Полушубок меховой, добротный, нараспашку: ему тепло. Валенки новые, с отворотами, низко спускающимися. Этакий лагерный щеголь. Морда упитанная самонадеянная. В руках у него полбулки хлеба, килограмма на два. Берет миску, протягивает руку за ложкой. Попридержал я: «Пей стланик». От удивления и неожиданности он уставился на меня; вслед за этим я почувствовал удар в грудь. Еле на ногах устоял. Судорожно хватаю миску и замахиваюсь на него. Картина — этакий дядя и пигалица. Пигалица — это я. Представляю я самого себя. Еле стою на ногах и лезу в драку. Но именно эта непроизвольная реакция его не только поразила, но и развеселила. Его как бы подменили.

— Смотрите, — обращается к столпившимся лагерникам. — Старик, в чем душа держится, а не побоялся меня, понимаете? Не побоялся. Это да! Давай свой стланик.

Прополоскал зубы, выплюнул:

— На, старик. Твоя булка, ешь и поправляйся.

Так заработал я полбулки, которой он в меня запустил. Для того чтобы выразить мне свое благоволение, на обратном пути опять прополоскал рот стлаником и пригласил к себе в гости ро́маны рассказывать. Именно ро́маны с ударением на первый слог. Страшно падки на разные приключенческие повести с героями, убийствами и победами.

<…>

Блатарь, который меня хлебом ударил при выдаче стланика, здесь у начальника дневальным работает. А встретил меня радостно, как старого знакомого.

— Что же ты ко мне не зашел? Я ведь ждал тебя.

— Не до того было. Видел ты меня, в каком я состоянии был? Не до сказок мне.

— По правде говоря, не в лучшем ты и сейчас виде. Плохо питаешься. Слыхал, бригадиром работаешь? А ведь у бригадиров морды во какие!

— Это к нам не подходит. Как бригада, так и я.

— Ну и дурак ты. Здесь каждый за себя, иначе пропадешь. У нас так: сегодня ты умри, а завтра я.

— Такая мораль для зверей годна, а мы еще люди, хотя любите нас фашистами ругать.

— А ты не обижайся. Тебя я уважаю. Ты смелый, даром что еврей.

— А почему ты считаешь нас трусами? Многих встречал на своем пути или повторяешь с чужого голоса?

— Какой ты дотошный. Скажи, правда, что ты инженер, польский шпион?

— Вот так ошарашил меня. Меня и следователь об этом не спрашивал. Откуда такие слухи?

— А за что тебя? За что вашего брата так не любят?

— Я не понимаю вопроса. Ты о чем, о специальности или о нации?

— О том и о другом.

— Видишь ли, двумя словами не ответишь. Нужно много знать, многое прочитать. Читай побольше, тогда больше поймешь. В отношении второго вопроса советую для начала читать писателя Фейхтвангера, а затем всякие книги по истории. Читай и задавай вопросы. А так тебе не понять. Сразу быка за рога не берут. А что касается первого вопроса, то он является продолжением второго. Есть люди умственного труда и физического. Ранее, до революции между ними была война неписаная, то есть антагонизм. Первые, служа хозяевам, притесняли вторых. После революции причины антагонизма исчезли. Но у некоторых людей, неразвитых, он по инерции продолжается. Но это бессмысленно. Ведь и ты мог бы быть инженером, если бы не искал легкой жизни.

— Меня ты не касайся. Я без родителей рос.

— Верю, но этим только подкрепляешь мои слова. Мог бы стать кем угодно. Препятствий искусственных не было, а обстоятельства, конечно, могут быть разные.

— Задал ты мне задачу. А где достать эти книги, как его? Запиши мне тут.

— Конечно, в наших условиях трудно. Как‑нибудь на досуге кое‑что тебе расскажу, если интересуешься! Теперь мне пора. Прощай.

— Постой. Дай слово, что найдешь. Верю, верю, а пока бери буханку. Черт‑те знает, за что ты мне понравился. Видно, и впрямь ты хороший мужик.

«Караимы караимы и есть»

Меня перевели на строительство саманного дома. Я просеиваю песок, глину трамбую, опалубку собираю. В бараке по одной стороне живут з/к, а за стеной в[ольно]/н[аемные]. Это окончившие срок бытовики, решившие подзаработать, прежде чем домой отправиться. У них страшно грязно. Вши так и ползают по одеялам. Но парни покладистые. Наш бригадир караим. Человек пожилой, очень религиозный. Я с караимами не встречался. Вечерами беседуем. Живут они преимущественно на юге: в Крыму, по всему побережью Черного моря и Азовского. Занимаются торговлей, вернее занимались. Большинство люди состоятельные. Богачи убрались за границу, остались люди помельче. Вероисповедание у них иудейское. Усердно молятся в синагогах.

— Выходит, что вы евреи?

— Нет, мы караимы.

— Это что, татары, узбеки? Что означает караимы?

— Караимы караимы и есть.

— Но откуда вы взялись? С татарами прибыли или с турками? А может быть, с римлянами?

Он никогда об этом не думал, и мои вопросы начинают его злить.

— А ты слышал когда‑либо о хазарах, печенегах, афганцах, о горских евреях, о персидских евреях, индусских, китайских? Те тоже не знают, откуда они прибыли, а религию древнюю сохранили и соблюдают.

Так мы коротаем вечера. Ребята подтрунивают над нами добродушно:

— Ну чего ты, спрашивают его, стыдишься? Смотри, твой сосед (это про меня) не скрывает свою нацию, чего ты отказываешься?

А потом ко мне:

— А ты знаешь, кто такие караимы? Расскажи. И откуда так далеко забрались евреи? Ты знаешь, у нас в деревне секта есть, «субботники» называется. Они тоже субботу соблюдают. Я тебе скажу, справедливые это люди и в Христа веруют.

— Вот что, ребята. Я ни в Б‑га, ни в черта не верю. Религия меня не интересует, но кое‑что из истории могу рассказать.

И стал я каждый вечер понемногу рассказывать, развивая события тысячелетней давности. Круг слушателей образовался изрядный. Как придем с работы, чуть отдохнем, сразу приходят и вольные, и з/к: «Расскажи роман». Так они называют всякие повествования. Рассказал про завоевание Палестины, про ассирийское пленение, про расселение израильтян в пределах Ассирийской империи, про проникновение на северо‑восток в пределы современной южной Украины, Кавказа, Крыма, в степи, в Персию, Афганистан. Как последующие войны гнали их дальше на восток, где следы их исчезли. Затем появились в разных местах разные племена, которые до сего дня соблюдают древнюю религию, и известны они под разными названиями. Существовало когда‑то могущественное племя хазар в южных степях, которые даже угрожали Киевской Руси, и одно время Владимир святой чуть не перешел в иудейское вероисповедание. Легенда говорит, что его смутило отсутствие родины. Плохой это Б‑г, если допустил такое. Теперь хазары сохранились в Афганистане. Говорят, что и афганцы — потомки израильтян, но их силой заставили принять ислам. Возможно, что и караимы такие же потомки, только утверждать не берусь. Последнее немного примирило меня с караимом. Не один вечер я коротал наш досуг и отвлек от тяжелых мыслей о нашем положении. Их очень поразило кружное хождение иудеев в противоположную сторону. Они шутили: «Вот два еврея. Один пришел с запада, а другой с востока. Так радуйтесь, что вас обоих посадили, иначе никогда бы вам не узнать о своем родстве». Лучше бы нам об этом не знать и оставаться каждому на своем месте.

«Через труд к свободе»

Весна 1945 года пришла незаметно. Как годы летят! Заканчиваю пятый десяток. Жена где‑то там лямку тянет, дочь выросла без родителей. Война перешагнула границу зачинщика и круто расправляется с осатаневшими фашистами. Бить их, бить до бесчувствия, до беспамятства, до смерти. Чтоб не встать им никогда, чтоб ушли остатки под землю навеки. <…>

Вышел я за ворота без поклажи, налегке. Конвоир, вернее попутчик, хоть с винтовкой, но парень молодой, веселый. День‑то какой! Солнечный, теплый. Май на дворе. Подождать бы попутную машину, а мы идем. Уж больно хорошо. Что‑то обычно оживленная магистраль сегодня затихла. Нет машин. Шагаем, беззаботно болтаем. Рядом идем, не по «уставу». Впрочем, моя «охрана» великолепно разбирается в людях. Не первый год. 58‑я — это народ добродушный, трудяги. Чего их сторожить? Эти не убегут. Вдруг появляется встречная машина. Слышны песни. Чего им так весело? Здесь это непривычно. Еще издали размахивают руками. Мы посторонились. Машина затормозила. Люди соскакивают, плачут, смеются. Нас обнимают, целуют. «Обнимитесь и вы! — кричат. — Война кончилась!» Так и стоим. Обмякли, растерялись. Так ждали этого момента, так ждали! А как услышал: «Фашисты сдались», так растерялся. «Нет сейчас з/к! Все свободные! Обнимайтесь». Повскакали обратно в машину. «Нет машин! Сегодня праздник. Все празднуют. Возвращайтесь обратно!!!» Укатили. <…>

Только война кончилась, а в забое идет работа как во время войны: те же з/к, та же охрана. Одни тачки гонят, другие кричат, подгоняют. Ничего не изменилось. Машина, раз запущенная, продолжает вертеться, и не родился еще тот человек, который ее остановит. Зря обнимались. <…>

Вот и конечная цель. Ворота с показными надписями: «Через труд к свободе» или «Труд исправляет». И что‑то еще в этом роде. На иезуитский манер. <…>

Здесь мне суждено пробыть еще 8 лет, в положении так называемого «вольного». Кавычки поставлены неспроста. После освобождения из лагерей выпускают, но не из Колымы. <…> Потекли дни трудовые. На производстве я отдыхаю душою. Забываешь про свою участь. Знакомлюсь с оборудованием, с людьми, с администрацией.

Есть там технолог цеха. Разбирается, но целыми днями в конторе. Его «генералом» назвали. Я думал, что это кличка, но нет: оказалось, на самом деле из крупных военных. Рикошетом ударили во времена избиения Тухачевского и прочих. Фамилия его К‑з. Иди пойми, кто он: еврей или немец? С ним был трагикомический случай. В начале войны с гитлеровцами, как я уже упоминал ранее, создали лагеря режимные, куда запрятали, а может и похоронили, людей особо опасных, с точки зрения «восточного человека». Туда попал и этот генерал как немец, по происхождению. К таким его причислили по его же анкетным данным. Можете себе представить его состояние, когда повели его под конвоем из одного лагеря в другой. Тут‑то он вспомнил про свою еврейскую национальность. Крик поднял, запротестовал: «Вот, я настоящий еврей, можете убедиться!» И в доказательство демонстрировал довольно убедительный «аргумент», который у немцев, к которым он себя причислял, вел в газовые камеры, а здесь, в лагерях противоположных, должен был его спасти. По‑видимому, довод оказался неопровержимым, так как в конце концов (а демонстрировать свой «пенис» пришлось многократно), он, к его великому счастью оказался опять в «обычных» лагерных условиях. Бывают случаи, когда еврейское происхождение выручает в критические моменты.

«Власовцы не стесняются»

На прииске «Одинокий» сконцентрированы какие‑то странные личности. Я их принял за немецких военнопленных. На поверку выходят гуськом, в шинелях и с ранцами, команда у них отрывистая, на работу идут в ногу с притопыванием ног, обутых в немецкие сапоги, подбитые гвоздями. Точь‑в‑точь немцы, каких я когда‑то видел в первую войну. Но оказалось не немцы — русские (власовцы). Два раза попали в плен. Первый раз в немецкий плен — и вышли сухо из воды: переметнулись к немцам и за них воевали со своими. Второй раз в плен попали, но уже к своим. И опять сухими из воды вышли. Правда, изолировали, но даже не судили. А ведь здесь несомненное преступление по ст. 58 — 1, 2, да и весь уголовный кодекс можно им приписать. Ведь ни в чем не повинных людей расстреливали, а тут дело бесспорное и — на тебе! С ними обращение вежливое, питание хорошее, работа — куда легче… Как понять такое? А рядом, на «общих основаниях», помещаются освобожденные из немецкого плена солдаты‑евреи. Этих сразу судили и дали по 10 лет за измену. Я имел возможность разговаривать и с теми, и с другими. Власовцы не стесняются.

— А как же? Наш генерал был русский. Предложил вступить в русскую армию, мы и вступили. Свой ведь, да и голодно в плену.

— Так ведь со своими воевали, немцам помогали?!

— Да не, больше на вспомогательных работах.

— Так я вам и поверю. Партизан ловили с полицаями заодно?

— Разное было.

— И восстания усмиряли?

— Отцепись ты! Чего пристал! Попробовал бы с наше, не то бы сробил. Ты лучше давай меняться. Бери часы, давай консервов. Есть бумажник, ладной кожи. Гляди, как шелк.

Противно на этих… глядеть. А сколько там хохлов, казаков! Эх, вы! Царские опричники! На царя работали, на немца. Все одно, лишь бы шкура цела осталась. Из таких славные палачи получаются, кто больше заплатит.

— А вам за что срок дали? Тоже у немцев служили?

— Послушайте, вы! Не приставайте, и так тошно. Лучше бы там, в окружении погибнуть! Сколько мы скитались! Голодные, холодные… Где наши, где они? Ничего не знаем. Наконец нас забрали. Сколько уложили в дороге!.. Как добрались… А потом: «Иуден‑раус!» Хотел шагнуть, а меня сосед за штанину: «Стой молчи! Кто выступил, убрали. Я чудом уцелел. Вначале страшно было, потом привык… Говорили нам: «Домой вернешься — погибнешь». Как мог я такому поверить?! И вот: «Раз ты уцелел, следовательно, на немцев работал». Напрасно я ссылался на людей. Проверять не стали, десять лет — и вся недолга».

Такую грустную историю пришлось услышать. За явную измену, почти безнаказанность, а за подозрение в измене… Какое тут, к черту, подозрение? За то, что человека не сожгли, свои же гробят. Что ж, лучше бы ему сгинуть там? Какая польза людям? Ничего не понимаю. А впрочем, та же сталинская политика. Уx, азиат проклятый! Сколько горя от этого сатрапа! В «Ягодном» проживает ссыльный поляк из Луцка. Фельдшер, промышлял абортами подпольными. Рассказал про гетто в Варшаве, про восстание обреченных евреев, длительное сопротивление и гибель. Снова кровь! Что за страшный век это двадцатое столетие! А ведь там мои родные…

«Массовый психоз или новая война?»

Опять неладное творится. Ил‑на куда‑то вызывали. Забрали паспорт. Объявили: ссыльный, без права выезда. Материально пострадал, лишен северных льгот. Но живет на воле. Конечно, могли обратно в лагерь упрятать. Кто им запретит! К‑с — тоже ссыльный. Отправлен в «Оротукан» на постоянное место жительства. А как же! Опасный человек! Здесь административный центр, нельзя «преступникам»… Начальники проживают. Из Магадана приезжают… Очистить надо… Повели под конвоем бухгалтера больницы, еврей, б[ывший] з/к. Проходя мимо, шепнул: «Создают дело врачей». Что за чертовщина?! Ничего не понимаю! Вечером узнаю: врачей вызывали, допрашивали, но отпустили. Характерно, что только врачей‑евреев. <…>

Отклики процессов врачей, повторные аресты, ссылки достигли Колымы. То здесь, то там бывшие з/к вновь получают «подарочки» от опричнины. Вызывают, дают расписаться — и превращаешься в ссыльного. Всех льгот лишают, из Управления выгоняют. До меня еще очередь не дошла. По дороге в ЯРЗ на мосту встречаю группу арестованных медработников из больницы. Beдет их мой сосед по коридору. Вот он кто! Оказывается, тоже чекист, но из меньшой братии. Вскоре засудили их: «Нельзя отставать от столицы. Там крупных вредителей захватили, а здесь помельче. Враг везде, враг повсюду! Будь бдителен!» Что это? Массовый психоз или новая война готовится? Совсем с ума посходили люди. <…>

Очередная поездка на прииск. Готовиться, как обычно, мне недолго. Но на сей раз велели зайти в спецотдел. Я подумал, что там выдадут пропуск опять к этим ссыльным, но оказалось нечто совсем иное. Одним словом, нужно было обследовать состояние работ на каком‑то спецстроительстве на прииске «Тангара». Это попутно, после окончания моей основной работы. Меня почему‑то считали знатоком во всех областях. Я и механик, и бульдозерист, и экскаваторщик, и горняк, а теперь и строитель. Ну что ж! Строитель так строитель!

Я поехал. Осмотрел забои, механизмы. <…> Вспомнил про «объект» и к нач[альни]ку прииска. Он, видно, был поражен:

— Вы будете проверять?

— А почему нет? — в свою очередь я удивился.

— Да так. Ну поедем.

Его странное поведение я истолковал по‑своему: «Спецстроительство — следовательно, сугубо секретное. Я — б[ывший] з/к. Странно, что мне доверили», — так, по крайней мере, я рассуждал.

Мы по большей части пешком продирались через заросли стланика. «Так будет ближе», — он мне пояснил, но я, грешным делом, сомневался. Должен же быть на строительство какой‑то подвоз! Но не стал спорить. Видно, он боялся дорогу открыть. В гуще тайги, на большой поляне, очищенной и распланированной, стоит серое бетонное сооружение, приземистое, с поперечными прорезями для света под самой плоской крышей. С внешней стороны, казалось, все было закончено. Все это обрамлено не особенно широким забором внутри ограды из колючей проволоки на бетонных столбах, в виде виселиц, в две стены, с проходом между проволочными заграждениями. Высота заграждений не менее пяти метров. Вот это да! Из такого собачника не скоро выберешься, подумал я.

Зашли внутрь. Помещение разгорожено на отдельные комнаты, если их так условно назовем. Скорее, можно их назвать дотами, сходство с которыми придают им щели под потолком и толстенные бетонные стены. Были там и настоящие каменные мешки. Похоже все это на гигантский карцер для особо провинившихся. «Кого вы сюда поместите, не двадцатипятилетников из числа отказчиков?» — пошутил я. Во всяком случае, такое помещение годилось только под склад особо секретного назначения, но ни в коем случае не под жилье. Даже для тягчайших убийц не могло быть предназначено. Это гроб, а не жилье. Но мой спутник уклонился от разговора. «Спецназначение», — пожал он плечами. И по чертежам ничего толком не разберешь, что для чего. Замерил, записал, определил процент готовности и повернули обратно. Отчитался перед своим нач[альств]ом и вскоре забыл об этом, но забыть окончательно не пришлось.

Забегая вперед, скажу следующее. Перед отъездом на материк (это после смерти Старика) встречаю того же нач[альни]ка прииска. Прощаясь со мною, спросил он, как будто шутя:

— А помните спецобъект, который мы с вами проверяли?

— Как не помнить.

— Ну как он, для чего предназначен?

Посмотрел на меня испытующим взглядом, а потом говорит:

— Так и не догадались?

— Откуда мне знать? — пожал я плечами.

— Теперь я могу сказать. Вчера мы его взорвали. Начисто. Таков приказ.

Я в недоумении:

— Странно. Столько денег ухлопали, прекрасный был бы склад.

— Не склад это, а спецлагерь. Таких по тайге много понастроили, а теперь с землей сравняли. Чтобы ни следа не осталось.

Видя мое недоумение, наклонился и на ухо:

— Для вашего брата, для евреев, было приготовлено. Предполагалось всех туда загнать.

Шутит или насмехается? Но он крепче руку сжал.

— Не должен был говорить. Но беда миновала Давайте все это между нами.

Я, конечно, попытался побольше разузнать. Действительно, такие объекты были на приисках и все были уничтожены почти в одно время. Секрет имеет длинные уши. Языки развязались, особенно после смерти Старика, и тайна вышла наружу. Вот что нам готовил зловредный Старик. Откуда такая ненависть? Может этакое возникнуть в мозгах нормального человека?

«Стоило тебе, Ильич, столько копий ломать?»

В трамвае на Пушкинской площади скандал. Чего только на «жидов» не валят! И в тылах скрываются, и в плен сдаются, и немцам помогают. Ищут, на ком бы выместить злобу. Чего искать? Вот он, исконный козел отпущения. Испокон веков на нем вымещают свои тяготы, болезни простые люди, науськивали и власть имущие, и воспитатели душ. Так было в средние века, при царизме. История повторяется при «культе». Старик ввел целую систему: пятый пункт в анкетах, ограничения, преследования. И что же удивляться, если мещане стали применять физическое воздействие?

Вот одного такого инцидента и оказался я свидетелем. Толстый, мордастый стал на соседа по скамейке в трамвае напирать. Сосед сжимается, прижат в угол. Мещанин вдруг берет его за грудки и выталкивает. Все в трамвае молчат. Кондуктор отворачивается. На остановке жертва поспешно выходит. У меня внутри кипит. Боюсь сорваться, тогда мои могут пострадать. Мордастый победоносно оглядывается. Кого бы еще задеть? Нашел. На первой скамейке сидит, сгорбившись, человек неопределенных лет. Как многие в те времена, он в военном кителе и фуражке. Но нос, нос! Мордастый медленно приближается, пытается сесть рядом, но там оба места заняты. Что‑то будет?! «Вставай, ты! Видишь, инвалид?» Это он‑то инвалид. Морда кирпича просит. Не иначе мясник или спекулянт с толкучки. И поднялся с места тот, кто в фуражке. В руках у него резиновая палка с наконечником. У ног, вернее, у ноги, потому что одной нет, костыль лежит. В удивлении смотрят на них все пассажиры. Настоящий инвалид уступает место здоровому! Я вскочил. Еще немного — и не избежать мне истории. Но нет. Инвалид не для того встал, чтобы отступить… Размахнулся палкой. А дальше крик, ругань. Все повскакали. Кондуктор задергал, засвистел! Потом: «Ваши документы!» Инвалид остался в вагоне, мордастого выпроводили. К чести пассажиров, заступились за инвалида, хотя и еврей. К «чести» милиционера: из окна вагона видно, как он козыряет хулигану и убеждает его уйти. А не следовало ли задержать? Да проверить, что за тип? Забыл я, что не то время. Таких не задерживают. А инвалид волнуется, в горле «шарик» катается. Конечно, еврей — инвалид войны. Почему‑то всем знаки ранения (нашивки) показывает. Дурак ты. Молчи лучше! Минутный порыв иссяк. Приучили к сдержанности. Все делают вид, что ничего не произошло…

<…>

После реабилитации министерство обязано было обеспечить меня работой, точнее говоря, восстановить на прежней должности. Но ведь прошло 17 лет. К тому же возвращаться на исходные позиции туда, где, буквально говоря, меня не сумели защитить, не улыбалось мне: душа не лежала. Дай, думаю, узнаю, что здесь мне предложат. К‑ва я быстро нашел. Обрадовался он, усадил за стол и заставил заполнить анкету и написать заявление:

— Сейчас мы дело уладим. Увидишь, у нас тебе понравится. Минут через пятнадцать вернусь.

Но проходит полчаса, час, а его все нет. Ясно, встретилась загвоздка. Или «бывший», или пятый пункт помешал. Я было уж собрался уйти, как входит смущенный К‑ов. Взгляда было достаточно, чтобы убедиться, с чем он возвратился. <…>

— Понимаешь, такая досада. Они хотят сохранить равновесие между партийными и беспартийными. Получится.

— А ты не трудись, не оправдывай их. Скажи просто: пятый пункт помешал. Этого и ты не учел. Ничего не поделаешь; влияние злого Старика сохранилось. Это зловоние не скоро вытравишь.

Молчит парень, а я спускаюсь и горько думаю: «Стоило тебе, Ильич, столько копий ломать, чтобы таких наследников вырастить. Чем они лучше Союза русского народа?»

Материал подготовлен при поддержке Российского научного фонда, грант 15-18-00143

Чтобы знали «юнцы и девицы в болоньях». Архитектор Колкер как еврейский историк

«Если мы потеряем Вас, буду в глубоком унынии»