[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ФЕВРАЛЬ 2014 ШВАТ 5774 – 2(262)

Михаил Гробман. Автопортрет

№ 3.

Тель-Авив. 1996 год

Гробман против Гробмана: 1:4

Жанна Васильева

«Гробман. 4 выставки» — лаконичное название выставки Михаила Гробмана в Московском музее современного искусства, приуроченной к празднованию 65-летия провозглашения Государства Израиль.

Четыре выставки — один проект, куратором которого выступила Лёля Кантор-Казовская. Как подчеркивал в интервью художник, это не ретроспектива, хотя каждая из четырех экспозиций соотносится с разными периодами жизни художника — в Москве 1960-х, в Иерусалиме после отъезда в Израиль в 1971-м, в Тель-Авиве — с 1983-го... Но важнее хронологии сюжет о приключениях идеи современного еврейского искусства, которой Гробман остается верен в Москве, Иерусалиме, Тель-Авиве, о ее отношениях с русским авангардом 1910–1920-х годов, с западным искусством ХХ века и постмодерном ХХI века. И — история о том, как «левый» художник, один из героев московского «второго авангарда», оказался «правым» в Израиле, сохранив резкий, как «Нате!», художественный язык. Тем не менее это история отнюдь не о смене вех, наоборот, — о неизменности вектора устремлений художника.

Текстильщики. Гостевые тетради Михаила Гробмана.

Тетрадь 2, с. 12. Автограф Александра Флешина.

Фрагмент. 9 марта 1966 года

Тетрадь 3, с. 7. Автопортрет Овсея Дриза. 13 августа 1966 года

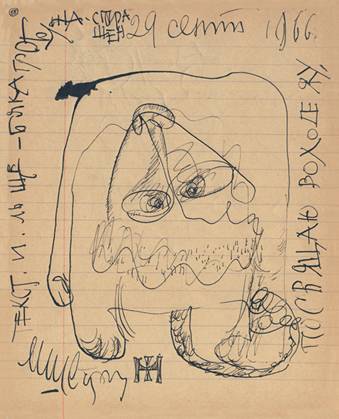

Тетрадь 3, с. 20. Рисунок Михаила Шварцмана.

29 сентября 1966 года

Архивист-футурист

Точнее, даже не вектора, а векторов. Достаточно взглянуть на только что выпущенное издательством «Барбарис» (к открытию выставки появился пилотный тираж) издание «Текстильщики. Гостевые тетради Михаила Гробмана», которое факсимильно воспроизводит 18 тетрадок времен «оттепели» с автографами посетителей домашних выставок в комнатке Михаила Гробмана и Ирины Врубель-Голубкиной, чтобы почувствовать «двойственность» кода. Обычные школьные тетрадки за две копейки с правилами октябрят на задней обложке становятся вроде журнала посещений, где отмечаются рисунками и автографами разгульные художники, молодые поэты, их юные подруги, завсегдатаи и любопытствующие студенты. Кто-то делится тут анекдотом про Алексея Толстого, о котором прислуга сообщает: «Граф Алексей Николаевич ушли на партийное собрание»... Кто-то, как Вагрич Бахчанян, оставляет сюрреалистический рисунок — парадный портрет некоего субъекта, у которого голая стопа вместо головы... Кто-то, как Эдуард Лимонов, свидетельствует о себе: «Был тут 10 апреля 1968, и его уж нет»... Кто-то, как Игорь Ворошилов, пишет расписку, что взял в долг полтора рубля... Кто-то на ходу, как Юрий Купер, сообщает: «Миха, я очень тороплюсь. Уезжаю в Болгарию. Спасибо. Выручил» — и дальше печатными буквами: «в первый раз за границу». Россыпь почеркушек сделана явно не без напоминания хозяина. Гробман к тому же не забывает аккуратнейшим почерком тетрадочки нумеровать, а в конце так же старательно прилагает список всех расписавшихся с расшифровкой имен и рода занятий. Но, похоже, этот аккуратист и прирожденный архивист вдохновляется отнюдь не Плюшкиным и даже не парижскими маршанами начала ХХ века, а футуристическими книжками. В конце концов, мог бы купить и толстые тетрадки. Но тоненькие, согласитесь, с рисунком тушью Бориса Турецкого или вязью шрифтов от Михаила Шварцмана больше походят на самодельные книги Алексея Крученых, Ольги Розановой или Наталии Гончаровой...

Ангел смерти. Перформанс на Мертвом море. 1978 год

И дело не только во внешнем сходстве. От футуристов Гробман перенял отношение к будущему как к «мотору всякого движения». От Гончаровой и Ларионова — увлечение примитивом, архаикой и игровые, дерзкие стратегии публичного поведения художника. В супрематизме Малевича он увидел «поиски Б-га» и «художественный иудаизм, не имеющий и тени соприкосновения с языческим поклонением вещественному миру». Придуманный Гробманом термин «второй авангард» не означал желания художника вступить дважды в одну реку, но фиксировал то направление, в котором он намеревался двигаться, создавая будущее — современное еврейское искусство, основанное на мистических традициях каббалы и художественной практике русского авангарда.

Более трехсот работ, образующих четыре экспозиции на четырех этажах здания ММОМА в Ермолаевском, собственно, и есть поэтапное развертывание этого направления поиска аутентичного национального искусства. От первой части «Москва, 1960-е» — к «Левиафану», где представлены фотодокументация перформансов «Ангел смерти» в Иудейской пустыне в конце 1970-х... Затем — к многоголосию персонажей, ворвавшихся в его стихи и художественные работы периода 1980–1990-х. Они образуют раздел «Картина = символ + концепт». Наконец, последняя экспозиция «Гробман: после искусства?» снова возвращает к отправной точке — авангарду начала ХХ века, но на этот раз не для того, чтобы отправиться в путешествие к мистическим тайнам бытия, а чтобы объявить войну политкорректности, постмодернизму и всевластию рынка. Футурист теперь выступает в роли хранителя традиции модерна, бунтарь — в роли «мобилизованного и призванного» идеей национального государства.

Слева. Мертвая голова. 1965 год

Вверху. Фарфоровый человек. 1965 год

На курорте. 1996, 2006 годы

«...Но он совсем не Шагал»

«Гробмана картинки / Словно гвоздь в ботинке», — сообщает один из посетителей домашней выставки в «Текстилях» (если вспомнить название стихотворения 1969 года Игоря Холина) в очередной тетрадочке в марте 1966 года. Надо признать, это определение остается вполне актуальным и по сей день, в частности, для четырех выставок Михаила Гробмана в Ермолаевском переулке. Особенно если вы отправитесь ее смотреть не с пятого этажа, как разумные люди, а в обратном порядке — снизу вверх. Тогда полный набор «гвоздей в ботинке» вам обеспечен. Тут вам и носатые персонажи со лбами питекантропов, радостно выводящие слово «дурак» или чего покрепче вместо граффити, и гротескные коллажи (полигражи, как называет их Гробман) из обложек книжек 1950-х годов, в которых «высокий» штиль официальной идеологии снижается солеными простонародными шутками... И лирический сюжет на тему «Израильская левая птичка беседует с арабским интеллектуалом» (2002), больше смахивающий на злую карикатуру...

Впрочем, если начнете смотреть экспозицию с начала, то бишь с «Москвы, 1960-х», то понять, что за «гвозди» имел в виду тот давний зритель, будет намного сложнее. Наоборот, тут чудеса творения: фантастическая огромная рыба Левиафан замерла в небе над желтыми холмами и силуэтами парусников в море. Здесь волшебный синий бык с птичьими лапами стоит меж месяцем и солнцем в «Лунной ночи» (1962). Тут огромные бабочки становятся то символом мимолетности жизни, то образом неотвратимой смерти («Мертвая голова», 1965). Здесь «Фарфоровый человек» (1965), нарисованный среди декоративных фольклорных завитков, вроде бы условно-схематичный, вдруг завораживает пульсацией розового контура и созвездий из солнечных точек на щеках. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что перед нами не изображение, а обозначение таинств сотворения мира. Знаки, отсылающие к библейским сюжетам, хасидским притчам, образам народного орнамента и геометрии супрематического космоса, прочитывают мир как череду мистических символов... Пройдет совсем немного времени, и уже в Иерусалиме в 1-м манифесте группы «Левиафан» (1976) Гробман назовет три кита, на которых собирается строить новое еврейское искусство: примитив, символ, буква, — и объявит, что «народность и религиозность — две колеи нашей дороги».

Куратор Лёля Кантор-Казовская выстраивает экспозицию так, чтобы раскрыть взрывной потенциал этой традиционалистской позиции. Позиция эта оказывается полемичной и по отношению к представлению о еврейском искусстве как чисто этнографическом феномене, и по отношению к сентиментальной поэтизации домашнего мира местечка, штетла, представленной в творчестве Марка Шагала.

Нужно ли говорить, что желание опереться на национальную религиозную традицию несовместимо с интернациональным проектом масштабного революционного преобразования мира, которым был увлечен, в частности, герой «первого авангарда» Эль Лисицкий? В том беспощадном диалоге «детей» и «отцов», которому мы стали свидетелями на недавней выставке «Утопия и реальность. Эль Лисицкий, Илья и Эмилия Кабаковы» (была показана в музее Ван Аббе в Эйндховене [Голландия], Государственном Эрмитаже и Мультимедиа Арт Музее в Москве [см.: Жанна Васильева. Оптимист и пессимист // Лехаим. 2013. № 9]), Михаилу Гробману, как можно предположить, была бы ближе позиция концептуалиста Ильи Кабакова. Как минимум по той же причине, по какой он однажды сделал выбор в пользу Малевича, а не конструктивистов. «Конструктивизм пришел из науки, из точной мысли, из технологии. А наука бесстрастна, она намного обогнала человечество, и ее не волнует, что атомной энергией распоряжаются орангутанги и программы ЭВМ дают носороги», — заметил Михаил Гробман в статье 1980 года «Библейское строение квадрата».

Собственно, персонажи, недалеко ушедшие от орангутангов, с набором языковых клише, собранных с миру по нитке — с заборных надписей, газетных клише и реплик от безымянного «третьего лица», появятся в экспозиции «Гробман: после искусства». Они напомнят отнюдь не о примитиве и не о концептуальной поэтике, но о распавшейся речи, предвестнице распадающегося сознания, в которой клише заменяют мысли.

Обложки книг, изданных к открытию проекта М. Гробмана в Москве: Текстильщики. Гостевые тетради Михаила Гробмана. М.: Издательский дом «Барбарис», 2013; Лёля Кантор-Казовская. Гробман / Grobman. М.: НЛО, 2014

Как трудно быть современным

Еще одна цель выставки — продемонстрировать параллели к творчеству художника, которые куратор находит в западном искусстве середины ХХ века. Речь прежде всего об американском абстрактном экспрессионизме, который приобретал особое значение в контексте иудаизма. Как писал Лео Стайнберг, «еврейский народ и современное искусство схожи в том, что и тот и другое оказались способны отречься от всего, что остальным казалось совершенно необходимым для выживания». И добавляет: «Иудейская религиозная практика замечательна тем, насколько в ней доминирует самоосуществление и отсутствует намерение репрезентировать некоторое внешнее содержание <...>. И, наконец, иудаизм и современное искусство выработали и обосновали убеждение в своей исключительности. <...> Трудно быть современным в сегодняшнем искусстве — но и на эту тему уже давно существует старая еврейская пословица».

Опыт Михаила Гробмана эту трудность вполне иллюстрирует. И эта тема получила развитие не столько в материале выставки, но прежде всего в вышедшей к ее открытию книге Лёли Кантор-Казовской «Гробман / Grobman» (М., «Новое литературное обозрение», 2014). Название — а им становится имя художника, написанное кириллицей и латиницей, — получает еще и визуальное воплощение в «Поэме о себе» (1973), вынесенной на обложку. Перед нами визуальная поэзия, в которой строка, повторяющая написание имени «Михаил Гробман» на иврите и латиницей, превращается в линию, линия складывается в незавершенную шестиконечную звезду. Графический символ, буква и имя, написанное на трех языках, не дублируют информацию. Но воплощают художественные принципы, способ самоидентификации и зримую разницу в репрезентациях и восприятии на трех языках.

Черта, разделяющая два написания, словно вопрос о возможности адекватного восприятия друг другом разных культурных миров. Запада и Востока. Левых и правых. И книга, и выставка Михаила Гробмана в Москве, похоже, есть попытка ответить на этот вопрос обнадеживающе.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.