[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2012 ХЕШВАН 5773 – 11(247)

ЭТО ЖИЗНЬ!

ВОСПОМИНАНИЯ ХАБАДНИКОВ, ЗАПИСАННЫЕ ДАВИДОМ ШЕХТЕРОМ

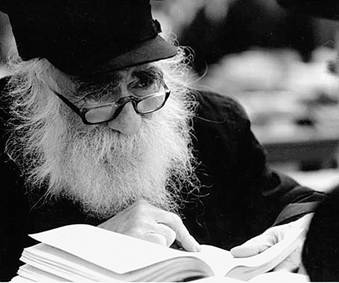

Михл Вышецкий

Михл Вышецкий в своей библиотеке.

Кфар-Хабад. 2012 год

Меня зовут Михл Вышецкий, но прежде, чем я начну рассказывать о перипетиях своей биографии, я обязан рассказать о своем отце. Я сам до сих пор живу тем, что вложили в меня в молодости отец и его друзья, такие, как реб Менахем-Мендл Футерфас.

Мой отец Мойше Вышецкий родился в 1912 году в Витебске. Собственно, фамилия наша во всех документах — и на русском, и на английском — пишется Вышедский. Но когда мы репатриировались в Израиль, отец записал ее как Вышецкий, он не хотел, чтобы в ней фигурировало слово шед — «черт» на иврите. Есть такое местечко — Вышедки, но родом мы вовсе не из тех мест. Когда отцу исполнилось двенадцать лет, он начал учиться в хабадской ешиве Невеля. В ешиве отцу дали прозвище — Витебскер. Там училось много парней по имени Мойше, одного звали просто по имени, другого — по названию города, третьего — по имени отца, четвертому вообще придумывали ни с чем не связанное прозвище. И, как правило, кличка приклеивалась навечно. Вот и моего отца до конца жизни приятели звали Мойше Витебскер. Даже когда его упрятали в советскую тюрьму, в деле было написано «Мойше Вышедский, он же Мойше Витебскер». Правда, чекисты по-своему истолковывали это прозвище — как подпольную кличку члена антисоветской организации.

После того как отцу исполнилось восемнадцать лет, он получил письмо от Ребе, жившего тогда в Польше. Ребе указал, что ему следует отправиться в Ленинград и начать обучение еврейских парней, которым в условиях советской власти не удалось заниматься Торой. И отец организовал в Ленинграде подпольную ешиву «Тиферес бахурим». Это было крайне опасно — за подобную деятельность в те годы сажали в тюрьму, и надолго. Не знаю уж, каким образом, но отцу удалось продержаться в Ленинграде целых три года. В Ленинграде жили тогда очень сильные хасиды, имен многих из них сегодня уже не знает никто, хотя некоторые получили известность.

У отца наладились тесные контакты с Хони Морозовым, одним из самых выдающихся хасидов своего времени. Ребе Рашаб выбрал Морозова в хеврусу[1] своему сыну Йосефу-Ицхаку. Они много времени занимались вместе, а Ребе Рашаб лично преподавал им хасидизм. Когда Йосеф-Ицхак стал Ребе, то назначил Хони Морозова своим секретарем. Все, естественно, относились к нему с огромным уважением.

Хони Морозов часто рассказывал такую притчу о себе и своем соученике: «Бывает, что птенец орла и теленок питаются из одного корыта. Когда же они вырастают, то орел взмывает высоко в небо, а теленок превращается просто в большую корову». Ребе Раяц назвал его «бейнони из “Таньи”». Как известно, в книге «Танья» Алтер Ребе рассматривает разные типы людей, в том числе и «бейнони» — «средний», который, согласно Алтер Ребе, почти праведник. И вот с таким человеком мой отец после преподавания в своей подпольной ешиве каждый день учил хасидизм.

Когда отцу исполнился двадцать один год, он женился на Хасе, дочери Шлойме Раскина из Нижнего Новгорода. Конечно, отец попросил у Ребе согласия на брак. И получил неожиданный ответ: Ребе благословляет жениха и невесту, но с условием, что жить они будут в Нижнем Новгороде: «Я хочу, чтобы ты уехал в Нижний Новгород. Это будет хорошо и для тамошних евреев, и лично для тебя — и в духовном, и в материальном аспектах». Спустя всего несколько лет большинство ленинградских хасидов погибли в блокаду, и только тогда отец понял, насколько Ребе был прав.

Хасидская синагога Якова Глазнера во Львове, действовала до 1962 года

В Нижнем отец сразу же организовал подпольные уроки Торы и хасидизма, регулярно проводил фарбренгены. К нему потянулся народ, возникли несколько подпольных миньянов. Люди, еще вчера далекие от веры, превращались в хабадников. Хочу особо подчеркнуть, что делал отец все это совершенно бескорыстно, а на кусок хлеба зарабатывал в переплетной мастерской. Вот в такой семье я и родился в 1941 году.

Самое сильное впечатление моего детства — расставание со старшим братом. В 1946 году начали отпускать в Польшу бывших польских граждан, оказавшихся во время войны в СССР. Хабадники решили воспользоваться этой возможностью, чтобы вырваться за «железный занавес». Реб Мендл Футерфас создал и возглавил подпольную организацию, изготовлявшую фальшивые паспорта. С их помощью несколько тысяч хабадников сумели выехать в Польшу, а затем в Израиль или к Ребе в Нью-Йорк.

Отец тоже попытал счастья. Но сперва он вписал в паспорт к сестре моей матери, получившей разрешение на выезд, моего старшего брата Шолома-Бера, которому уже исполнилось двенадцать лет. Уж не знаю, каким образом, но удалось записать его сыном моей тети. И брат уехал. Отправив старшего сына, отец с остальной семьей направился во Львов. Мы прожили в этом городе полгода и в конце концов с помощью организации реб Футерфаса оформили все документы, необходимые для выезда. Как-то ночью к нашему дому подъехала крытая грузовая машина, мы погрузили свои нехитрые пожитки и поехали на вокзал. У самого вокзала машину остановил милицейский заслон: проверка документов. Они взяли наши документы и стали их рассматривать со всех сторон, очень медленно, очень тщательно. А до отхода поезда уже оставались минуты. И лишь когда проревел паровозный гудок и застучали колеса, они вернули документы, сказав с нескрываемой издевкой: «Теперь все в порядке, можете ехать». А ведь это был последний эшелон с польскими беженцами, выехавший из СССР!

Мы перебрались в Черновцы. Спустя два года мне исполнилось семь лет, и я должен был начать учебу в начальной школе. Отец, конечно, не хотел этого: родители считали, что мне, не приведи Г-сподь, могут «промыть» мозги в большевистской школе. И родители решили отправить меня в Горький, где жили бабушка и два брата матери. План был такой: на расспросы, где я, почему не записался в школу, родители станут отвечать: уехал в Горький к бабушке, будет учиться там. А когда занятия начнутся и меня перестанут искать, я спокойно вернусь домой. Мне предстояло провести у бабушки всего несколько месяцев, но жизнь распорядилась иначе.

Над отцом в Черновцах нависли тучи. Он ведь ни на минуту не оставлял мысли вырваться из СССР и постоянно искал пути для этого. Граница после войны все еще не была перекрыта герметически, как это произошло позднее, и контрабандисты относительно свободно сновали из Румынии в СССР и обратно. Несколько евреев решили воспользоваться каналами контрабандистов, чтобы перебраться в Румынию, а уже оттуда — на Запад. Отец был членом этой группы, и из нашего дома отправились с контрабандистами первые два человека, чтобы проверить, как работает канал.

Границу они действительно перешли без проблем, но в Румынии их тут же схватили — «контрабандисты» оказались сексотами. Двух несчастных евреев переправили во Львов, начали пытать, и они выдали остальных членов группы. Отца немедленно арестовали, целый год мы не знали, где он, что с ним. В конце концов его осудили по политической статье — за попытку перехода границы. Отец все отрицал — ведь, собственно, к границе он даже не приближался, — но власти не желали ничего слышать, и ему пришлось отсидеть шесть лет в тюрьме.

Я приехал в Горький на месяц, а задержался в нем на пять лет — почти на все время, что отец сидел в тюрьме. Матери и без меня было тяжело, вся забота о семье, о детях свалилась на ее плечи. В Горьком я пошел в школу — больше тянуть с этим было нельзя. Но по субботам я ее или вообще не посещал, или придумывал разные истории, чтобы не писать на уроках. То упал и руку зашиб, то пальцы горячим чаем ошпарил. В общем, сказки тысячи и одной ночи…

Реб Мендл Футерфас

В 1954 году я вернулся в Черновцы. Тогда в Черновцах жил раввин Хаим-Меир Кахане. Он и его жена отсидели за еврейство много лет в лагерях. Чтобы вкратце охарактеризовать этого человека, достаточно рассказать историю о том, как он спас от большевиков своего единственного, долгожданного ребенка. Как я уже упоминал, в 1946 году польским беженцам разрешили вернуться на родину. Благодаря реб Мендлу Футерфасу среди уезжавших оказалось много хабадников. И вот однажды, когда поезд с возвращавшимися польскими беженцами отошел с львовского вокзала, но еще не успел набрать ход, раввин Кахане вместе со своим пятилетним сыном (у него больше не было детей) подскочил к одному из вагонов и забросил в него ребенка с криком: «Идн[2], спасите мальчика!» Как праотец Авраам!

Вскоре после этого раввина Кахане и его жену арестовали. Освободившись, они поселились в Черновцах, где познакомились с одним из наших хабадников — Гиршелем Рабиновичем. Тот быстро понял, что раввину Кахане можно доверять, и сказал ему: «В городе есть ребята, отцы которых сидят за Тору, поэтому учить их некому — может быть, возьметесь за это святое дело?» Раввин Кахане, не медля ни секунды, воскликнул: «Конечно, я буду с ними заниматься!» Представьте себе: человек только что вышел из тюрьмы после многих лет отсидки. Только что! И сразу же согласился взяться за дело, которое, если его раскроет МГБ, грозит еще большим сроком!

Раввин Кахане жил в громадной коммунальной квартире на пятом этаже, и мы, четверо ребят, приходили к нему каждый день в шесть часов утра. В дверь не стучали — не приведи Г-сподь, могли услышать. Жена раввина оставляла ее открытой, мы прокрадывались в их комнату и там занимались с шести до восьми утра. Ребецн готовила нам очень скромный завтрак, и мы потихонечку расходились — кто в школу, кто — на работу.

Я продолжал ходить к раввину Кахане и после того, как мой отец вернулся из тюрьмы. А через полгода освободился и реб Мендл Футерфас. У него в СССР никого не было. Свою семью — жену и двух детей — он отправил за границу, а сам остался. «До тех пор пока я могу спасти хотя бы одного еврея, мое место здесь», — сказал он. Реб Футерфас был в последнем эшелоне польских беженцев, отправлявшемся из СССР, но к тому времени МГБ раскрыл его тайную организацию. Реб Мендла сняли с поезда, арестовали и посадили. «Ты теперь сгниешь в тюрьме», — сказали ему эмгэбэшники. «Не по вашей воле вы смогли меня арестовать, и не по вашей воле я окажусь на свободе и буду жить со своей семьей. Есть Властелин мира, и все совершается по Его указанию», — ответил он им.

Когда в 1956 году реб Мендл освободился, за ним сразу установили плотную слежку. Он не хотел навлечь беду на других, еще не известных властям евреев, поэтому поехал к отцу, недавно освобожденному из лагеря, и без того уже находившемуся под надзором. Вслед за ним, тоже после выхода из зоны, приехал в Черновцы реб Хаим-Залман Козлинер. В городе постепенно собралась целая компания «крепких» хабадников — Авром Левенгарц, Эйзер Винокурский. Образовалась община — подпольная, конечно. Сколько слез было пролито на черновицких фарбренгенах, сколько водки выпито и, главное, сколько слов Торы, рассказов о наших Ребе произнесено! Мы, мальчики, буквально дышали ими, впитывали в себя все, до последнего слова!

Мне уже было больше пятнадцати лет, и отец решил, что пора оставить школу, поскольку постоянно возникали проблемы с субботой и праздниками. Устроиться на работу мне помог реб Мендл Футерфас.

Он к тому времени нашел квартиру и жил в конце Сталинградской улицы. Я часто провожал его домой. Несгибаемый, он носил специально сшитый, длинный, почти до колен, черный пиджак, как это было принято среди любавичских хасидов, и черный картуз. Когда реб Мендл шел по улице, казалось, идет «мелех» — царь, идет пророк — Моше-рабейну. Все прохожие, евреи и неевреи, останавливались, отступали в сторону, чтобы пропустить его. Все понимали: идет святой человек.

Как-то раз, идя по Сталинградской, мы поравнялись с полуподвалом, в котором размещалась мастерская некоего Ящука — водопроводчика, подрабатывавшего мелким слесарным ремонтом. Он выскочил на улицу и обратился к реб Мендлу: «Ребе, благослови меня!» Вид у него был еще тот: нечесаные патлы торчали во все стороны, лицо красное от бесконечных выпивок… От Ящука несло спиртным как из бочки, когда он пригнулся к реб Мендлу и в двух словах рассказал свои беды: жена бросила, сын стал вором, дочь — проституткой. «Благословите меня, святой человек, чтобы жизнь моя как-то наладилась», — попросил Ящук.

Реб Мендл внимательно посмотрел на него и сказал: «Я могу тебе помочь. Но с одним условием. Вот мой племянник, — тут он указал на меня, — ему уже больше пятнадцати лет. Возьми его к себе, научи ремеслу и плати нормальную зарплату. Если выполнишь, я благословлю тебя». «Пусть завтра же выходит на работу. Сделаю так, как вы хотите!» — обрадовался Ящук.

Михл Вышецкий сразу после приезда в Кфар-Хабад. 1967 год

Реб Мендл поставил ему еще одно условие: ежедневно Ящук должен отпускать меня на обеденный перерыв — с часу до трех дня. «Он все же еще ребенок, — сказал реб Мендл, — не может работать весь день и нуждается в отдыхе». Ящук принял и это условие.

Реб Мендл жил в пяти минутах ходьбы от мастерской. Каждый день я приходил к нему, он ждал меня с готовым обедом и, пока я ел, рассказывал мне хасидские истории. А потом мы учились — Хумаш, Гемара, хасидизм. Вот зачем он поставил это условие.

Ящук относился ко мне очень хорошо. Но трудиться приходилось много — с девяти утра до семи-восьми вечера. И очень напряженно. А просыпался я около пяти, чтобы успеть на урок к раввину Кахане. Поэтому после ужина у меня уже не оставалось никаких сил. И как только я с отцом начинал заниматься Торой, глаза у меня сразу слипались, и я засыпал прямо за столом. Отец кричал, сердился: «Молодой парень, обязан учиться, что это такое — всего четыре часа в день занятий», — но поделать ничего не мог.

И вот наступил Юд-бейт тамуз[3]. Мы его отмечали в СССР не так, как здесь, в Израиле. Тут устраивают вечером фарбренген, посидят пару часов после молитвы Маарив и идут спать. А мы праздновали два дня — в Юд-бейт тамуз Ребе Раяца освободили, а на следующий день, в Юд-гимель, он пришел домой. Поэтому мы начинали фарбренген в Юд-бейт днем, часа в три-четыре. Делали «лехаим», пели песни, говорили слова Торы. Потом молились Минху и продолжали фарбренген. Маарив молились уже под утро.

В тот Юд-бейт тамуз фарбренген проводили у реб Аврома-Шмуэля Левенгарца. Реб Мендл схватил меня, усадил рядом с собой и налил полный стакан водки: «Сделай “лехаим” и обещай, что с завтрашнего дня начнешь приходить домой не позже пяти часов и будешь заниматься каждый вечер, как полагается». «Нет, — отвечаю, — я не могу такое пообещать. Ящук меня не отпустит так рано». Отец тоже говорит: «Михл, вот здесь, на фарбренгене, ты должен принять это решение и потом не отступаться от него». Я поднял стакан и сказал: «Пусть завтра хоть весь мир перевернется, а с работы уйду в пять. Уволит меня Ящук — так уволит». И выпил стакан одним махом.

Назавтра начинаю работать, а в голове одна мысль бухает: как же я ему скажу, что теперь буду уходить в пять часов? Сердце колотится, мысли скачут, я все время прикидываю и так, и эдак, как начать разговор, какие доводы привести. И, как назло, в половине пятого, когда я собирался начать с Ящуком разговор, принесли для починки какой-то очень сложный замок. Он положил его на мой рабочий стол и говорит: «Надо сделать побыстрей, только будь внимателен: замок хитрый, разбери его осторожно и запомни место каждой детали». Я глянул на этот замок, и у меня в глазах потемнело: только на разборку уйдет часа полтора. А Ящук вдруг спрашивает: «Скажи мне, сколько тебе лет»? «Через пару месяцев исполнится шестнадцать», — отвечаю. «Как, еще шестнадцать не стукнуло? Ты ходишь в вечернюю школу?» — удивился Ящук, будто впервые меня увидел. «Я очень хотел бы, — говорю печальным голосом, — но ведь вы мне даете работу до семи-восьми вечера. Какая уж тут вечерняя школа, у меня просто возможности нет учиться». И вдруг он как закричит: «Что значит — нет возможности? По моей вине ты останешься неучем? Чтоб духу твоего здесь в пять часов не было — иди в вечернюю школу! Замок подождет до завтра, ничего с ним не случится».

Так я начал уходить в пять часов и занимался в вечерней школе моего отца. Мне и слова Ящуку сказать не пришлось. С тех пор в каждый Юд-бейт тамуз я рассказываю эту историю — если еврей во имя Торы принимает какое-то решение, у него раскрываются колоссальные силы. Он — хозяин мира, ему даже делать ничего не надо, мир сам говорит ему, сам просит его: соблюдай заповеди, учи Тору! Эта история произошла со мной именно в Юд-бейт тамуз вовсе не случайно. Когда Ребе Раяца арестовали, он сразу принял решение, что не поддастся гэпэушникам, а будет вести себя как хозяин своей судьбы. Так оно и было: находясь в застенках, Ребе говорил с гэпэушниками только на идише, и они приняли это, он никогда не вставал перед ними, признавая тем самым их власть, и они смирились. Он никогда ни о чем их не просил — и победил. Они сняли все свои обвинения, а затем в течение нескольких дней заменили сперва смертный приговор на каторгу, потом каторгу — на ссылку, а потом и вовсе выпустили его на свободу. И даже позволили выехать из Советской России со всей семьей и с нашим будущим Ребе Менахемом-Мендлом. Ребе Раяц не дал гэпэушникам возможности управлять им. Этот урок Ребе преподал всем нам, и я лично убедился в его правоте.

Но вернусь к моей трудовой деятельности. У Ящука я проработал, пока мне не исполнилось семнадцать лет, а потом устроился водопроводчиком в домоуправление. Каждый раз я придумывал какую-то причину, почему не могу выйти в субботу. То приболел, то родственники нагрянули, то вообще что-то промычу нечленораздельное. Но, сколько веревочке ни виться, а концу быть. В домоуправлении все же обратили внимание, что я именно по субботам на работу не являюсь. И, как я потом узнал, сразу стукнули, куда полагалось. Кагэбэшники устроили за мной слежку и моментально выяснили, кто я, из какой семьи. Не только про меня, но и про моего брата узнали, что он не работает в субботу. И появилась в городской газете статья: встречаются еще у нас порой пережитки прошлого — попав под влияние мракобесов, два молодых парня в счастливую эпоху строительства коммунизма не работают по субботам!

За такой статьей могли последовать серьезные «оргвыводы» — вплоть до посадки. И отец с реб Мендлом решили: старший брат останется в Черновцах, но будет жить на другом конце города и домой носа не сунет. А я должен уехать.

Я направился во Львов, где жила моя двоюродная сестра. Но, чтобы жить и работать, нужна прописка. А как ее заполучить? Без прописки во Львове долго оставаться я не мог. Я узнал, что подо Львовом есть маленькая деревня, населенная только поляками, а в ней — небольшая ткацкая фабрика. Оборудование на ней было старое, работать приходилось и руками, и ногами. Поэтому желающих надрываться там было совсем немного. И я сразу подумал: о, вот это мне подходит. И действительно, там была такая нужда в работниках, что если в отдел кадров приходил молодой и здоровый парень, то они уже ни на что не обращали внимания. К тому же в деревушке прописка не требовалась. Директором фабрики оказался еврей, он дал мне пару дней испытательного срока и принял.

Ну, все вроде замечательно, но где жить? Я обошел половину деревеньки, пока наконец нашел хозяина, готового сдать мне отдельную комнату. Утром я встал рано, наложил тфилин и начал молиться. Дай Б-г, чтобы нынче, в Йом Кипур, я молился бы так, как в тот день! На кого я мог рассчитывать — молодой парень, заброшенный судьбой далеко от дома, от семьи, в грязную деревушку, где живут только неевреи, — без родителей, без друзей, скрывающийся от властей? Только на Всевышнего. О, как я молился в то утро, с какой верой, с какой силой! Слезы текли по моему лицу, а я, закрыв глаза, стоял у стены и просил Всевышнего о помощи.

Когда я открыл глаза, в комнате было темно: за окном сгрудилась толпа людей и рассматривала меня. А произошло вот что: сперва кто-то из соседских мальчишек заглянул в окошко — как же, новый человек поселился, интересно. Увидел какие-то странные коробочки на моей голове и руке, и решил, что я шпион, обвешанный радиоаппаратурой. Позвал друзей, те — родителей. И кто-то из взрослых сказал: «Это вовсе не шпион, это еврей, они так молятся!» Увидев, сколько я молюсь и как, с какой верой, даже неистовством, они решили, что я — еврейский святой.

Так я стал очень уважаемым человеком в этой деревне. Когда я шел по улице, не было человека, который не поклонился бы мне и не перекрестился. Так я прожил год. Всю неделю тяжело работал на фабрике, питался только хлебом, картошкой и селедкой, потому что никакие другие кошерные продукты достать было невозможно. А субботу проводил во Львове — меня отпускали без проблем, как же, святой!

Подошло время призыва в армию, и я вернулся в Черновцы. В армию я идти не хотел, и вовсе не потому, что стремился увильнуть от защиты отечества. По еврейскому закону, каждый должен защищать страну, в которой он живет. Но религиозный еврей в Советской армии выжить попросту не мог. Или пришлось бы нарушать все заповеди — и о субботе, и кашрут, и молитву. Поэтому задолго до призыва, когда мне и брату было по тринадцать-четырнадцать лет, мать начала готовить нас, точнее, наши медицинские документы, чтобы получить освобождение от службы. Она водила нас по врачам и жаловалась: мальчики нервные, ночами не спят, разговаривают сами с собой, то вдруг впадают в депрессию, то становятся необычайно веселыми и смеются до икоты от самых обычных вещей. И нас поставили на учет в психоневрологический диспансер. Каждый месяц мы проходили обследование, получали лекарства (которые мать тут же выбрасывала в помойное ведро), старательно посещали все лечебные процедуры. И нам поставили диагноз: шизофрения. То есть мы были непригодны к службе.

Когда пришло время призыва, наши усилия принесли плоды. Помню как сейчас: на аттестационной комиссии перед врачами положили мое дело — толстую папку со всеми заключениями этих обследований. Со мной беседовали пять врачей-невропатологов, а у меня так колени дрожали от волнения, что я их сжимал руками. Мне показывали какие-то картинки, но я не давал сразу ответ, а делал вид, будто мне стоит больших усилий понять, что на них изображено. Помню, на одной было нарисовано, как лесорубы пилят большое дерево. «Что это?» — спросили меня. Я подумал-подумал и говорю: «Это дяди ставят дерево в землю».

Все закончилось благополучно, и мне дали белый билет. И хотя от армии удалось освободиться, отец все же решил, что мне не следует мозолить глаза в Черновцах. И я уехал на другой конец страны — в Ташкент. Там жила моя старшая сестра Дина, которая к тому времени была замужем за Мордхе Городецким, сыном Симхи Городецкого.

На свадьбе. Михл Вышецкий с женой

Михл Вышецкий (в центре, с рыжей бородой), справа от него сидит Мойше Вышецкий (отец Михла), крайний слева — Гендл Либерман (Футерфас) (старший брат р. Мендла Футерфаса), крайняя слева — мать Вышецкого Хася. Нью-Йорк. 1968 год

Я оказался в Ташкенте в 1959 году, совсем еще молодым парнишкой. Но тем не менее я уже был квалифицированным специалистом по ткацким станкам — научился во Львове. Поэтому работу я нашел без труда — в Ташкенте было много ткацких фабрик. Год мне удалось продержаться на одной из них, но из-за моих бесконечных «увиливаний» по субботам пришлось уволиться. И я устроился механиком на мебельную фабрику.

Это было замечательное место, поскольку там можно было появиться в субботу утром, переодеться в рабочую одежду, покрутиться несколько часов, ничего не делая, и потихоньку уйти. Так в Ташкенте устраивались практически все любавичские хасиды.

Каждую субботу я вставал рано утром и шел погружаться в микву на Комсомольское озеро, оттуда — на работу, а через несколько часов отправлялся в дом Мендла Кляйна. Утреннюю молитву не начинали до часу дня, чтобы позволить как можно большему числу любавичских хасидов успеть отметиться на работе. Кто-то появлялся в десять, кто-то в одиннадцать, но, как правило, к часу дня все уже собирались. Заканчивали мы молиться около трех часов и почти все оставались на кидуш, который плавно перерастал в фарбренген. Там же мы молились Минху и Маарив.

Те фарбренгены были не просто приятным времяпровождением, как можно увидеть в наши дни. Собираются сегодня евреи в субботу — выпьют рюмочку, поговорят, споют пару песен и, довольные собой, расходятся по домам. В Ташкенте все было по-другому, в Ташкенте духовность этих фарбренгенов подзаряжала нас энергией на всю неделю, до следующей субботы. Конечно, мы каждый день учили Тору, но фарбренген давал нам тепло, силы, укреплял веру, еще больше убеждал нас в верности пути, по которому мы шли, несмотря на все опасности и беды. Фарбренген давал нам жизнь. Поэтому, когда я порой сижу сегодня на фарбренгенах, где столы ломятся от самого лучшего угощения, а духовность скудна, я с тоской вспоминаю ташкентские фарбренгены. На них была только водка с селедкой, но их духовными яствами я лакомлюсь до сих пор, до сегодняшнего дня они поддерживают мою жизнь…

Как-то раз осенью 1962 года, накануне праздника освобождения Алтер Ребе из Петропавловской крепости, один из хабадников пришел к Симхе Городецкому и признался: его вызвали в КГБ, велели обойти все дома хасидов и донести, где проводят фарбренгены по поводу праздника, кто в них участвует и что там говорят. После такого предложения у него было только два выхода: отказаться и пойти в тюрьму или донести. Тогда в тюрьме оказались бы другие евреи. Выбор, что и говорить, — страшный.

Но хасид нашел выход. Он вроде бы выполнит указание КГБ и обойдет все дома. Но если никто в тот день не проведет фарбренген, то доносить ему будет не на кого. То есть он не нарушит приказ, но и никого не подведет.

Реб Симха одобрил это предложение и послал молодых ребят (я был в их числе) обежать всех и предупредить: в этом году фарбренген не устраиваем. Так оно и было. Но мы, молодые парни, не могли с этим смириться. Как это — праздник освобождения Ребе, а мы будем, как мыши, сидеть по углам?! И решили: не бывать тому!

Собралось нас человек двадцать, накупили водки, закуски — хлеб, овощи, селедку — и уехали на другой конец города, подальше от того района, где жили хабадники и рыскали чекисты. Был в Ташкенте стадион — «Динамо», если не ошибаюсь. Приехали мы к этому стадиону около десяти часов вечера, сунули сторожу бутылку водки и попросили, чтобы он позволил нам отметить день рождения одного из наших товарищей. В такой поздний час там уже никого не было, а под трибунами были десятки всевозможных помещений. Сторож обрадовался своей удаче: как же, бутылка водки ни за что ни про что! Он отвел нас в огромную комнату — целый зал, помог составить столы и разложить на них угощение. У него не возникло и тени подозрения, что речь идет о чем-то ином, а не о дне рождения, который молодые ребята хотят отпраздновать без помех.

Дай Б-г, чтобы и сегодня я удостоился участвовать в подобном фарбренгене — с таким весельем, с такой радостью победы над силами зла, с такой духовностью! Как мы пели, как танцевали, какие диврей Тора говорили! Как мы напились в наш хасидский праздник — назло советской власти и всем ее сторожевым псам! Мы совершенно забыли о них, для нас существовали только Алтер Ребе, наш Ребе, хасидизм и хасиды.

Я прожил в Ташкенте до 1965 года, а потом отец срочно вызвал меня в Черновцы. Все эти годы он не оставлял мысли уехать из Союза. Мы подали документы на воссоединение с родственниками — большая часть семьи Раскиных к тому времени жила в Израиле, а мой старший брат — в Америке. И вдруг нам дали разрешение. Это произошло в 1966 году, мы были одной из первых семей, выехавших тогда из СССР.

В Израиле мне и брату сразу же стали предлагать невест, но отец написал Ребе и тот ответил: никакой женитьбы, первый год посвятить Торе. Я пошел в ешиву в Кфар-Хабаде. Занятия в ней начинались в семь утра, но я учился с пяти и до двенадцати ночи. А когда год закончился, Ребе прислал деньги на билеты для меня и брата. И мы провели весь праздничный месяц тишрей возле Ребе. Причем он приказал своим секретарям, чтобы мы все время были рядом с ним — и во время молитвы, и во время фарбренгенов. Даже когда он трубил в шофар, нас ставили возле него, что было огромной честью. Как-то раз мы удостоились сидеть рядом с ним за субботней трапезой, в его комнате.

В Нью-Йорке ко мне обратились из организации «Эзрас ахим» — «Помощь братьям», которая действительно оказывала огромную помощь любавичским хасидам, жившим в СССР. Они отправляли им деньги, посылки, для чего собирали средства по синагогам. И меня, как только что приехавшего из СССР и получавшего такие посылки, попросили участвовать в выступлениях перед евреями. Мы ходили по синагогам, и я рассказывал о нашей жизни в Союзе.

И вот как-то раз мы пришли в субботу перед утренней молитвой в Боро-парк, в дом Садигурского ребе. Садигурер посмотрел на меня и спрашивает: «Как вас зовут?» Я отвечаю: «Вышедский». Он переспросил: «Как, как?» Я повторил: «Вышедский». Он аж задрожал: «Вашего отца зовут реб Мойше?» — «Да». — «А мать — Хася?» — «Да». И тут он расплакался. И не просто расплакался — слезы буквально полились ручьем. Когда он чуть-чуть пришел в себя, то распахнул двери настежь — заходите.

Он рассказал мне, как его, беженца из Польши — из всей семьи его отца, ребе из Садигуры, только он сумел спастись от немцев, — арестовали сразу же после перехода советской границы в 1939 году и продержали в тюрьмах более двух лет. А он почти ничего не ел в тюрьмах, поскольку жестко соблюдал кашрут и очень ослабел. Зимой 1941 года его комиссовали и внезапно освободили, это было в Горьком.

Он никого не знал в этом городе, не знал русского языка. Вышел он из ворот тюрьмы и пошел куда глаза глядят. Одежды у него теплой не было — тоненькая курточка, а мороз стоял лютый. Шел он, шел, голодный, промерзший буквально до костей, и упал возле какого-то дома. Лежит в снегу, с трудом сумел прислониться спиной к стене, прочитал «Шма Исраэль» и простился с жизнью. И когда уже почти замерз, вдруг его тормошит какая-то женщина: «Реб ид[4], реб ид, ответьте». А он уже и говорить не может, только мычит. Женщина взвалила его на себя, принесла в какой-то дом, раздела, растерла спиртом помороженные конечности, напоила горячим чаем. Короче — вытащила буквально с того света. Это была моя мать, Хася.

Во время пребывания в Нью-Йорке я женился, и, слава Б-гу, у нас родилось тринадцать детей. Сейчас десять уже создали собственные семьи, у меня много внуков, я счастлив так, как даже не мог себе представить в дни своей юности. И я жду Машиаха — с надеждой, что он вот-вот придет, как сказал Ребе.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.