[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ФЕВРАЛЬ 2012 ШВАТ 5772 – 2(238)

аркан карив

Мишенька

Фрагмент из нового романа «Однажды в Бишкеке»

— Ну?! — дернула меня за рукав Джумагюль, как только мы вышли из номера. — Сейчас умру от любопытства. О чем рассказывал твой друг так проникновенно, что Наташа оставила его у себя на ночь?

— Он рассказывал о сначала счастливом, а потом несчастном детстве и о первой любви, тоже несчастной.

— В точности как в твоем романе.

— Ничего не поделаешь, my lovely[1], проклятые архетипы. Разницу дает только фактура. Но, в принципе, все мы работаем старый шекспировский номер: She loved him for the dangers he had passed, and he loved her for she was pity them[2].

— А чем закончится твой роман, ты уже знаешь?

— Знаю.

— Скажи!

— Он закончится тем же, с чего и начался: любовью.

— Oh, couldn’t you be just a bit more specific?[3]

— Конкретным бывает только то, что уже написано. А то, что еще не написано, всегда останется не более чем обобщением. Таковы законы новеллы, my lovely.

— Fuck novels![4] — произнесла Джумагюль с чувством.

— Согласен: на фиг! — согласился я. — Тем более что завтра к нам прилетает наш Поэт.

* * *

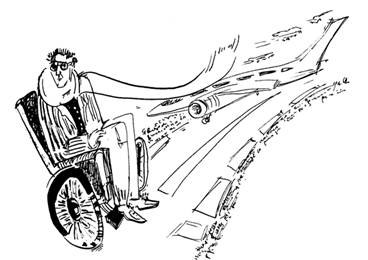

В дальнем конце коридора, тянувшегося от трапа самолета до VIP-зала аэропорта «Манас», показался Аль Пачино. Он уверенно вел с помощью джойстика электроприводную инвалидную коляску. Ежик пробитых сединой жестких, как проволока, волос прекрасно гармонировал с костюмом в тонкую полоску, белым шарфом и черным бархатом жилета, пересеченного цепочкой карманных золотых часов. Крестный отец обогнал стайку стюардесс «Таджикских авиалиний» и, резко переложив румпель, объехал вокруг них на одном колесе. Девушки рассыпались смехом и аплодисментами.

— А наш-то, а наш! — умильно пробормотал Юппи.

Тележка распахнула салунные дверцы зала для важных персон, вздрогнула и замерла. Генделев вскочил на ноги и с торжественной церемониальностью расцеловал своих консильери, каждого в обе щеки, как это принято у нас на Сицилии.

— Ну, здравствуйте, мальчики, — произнес он, запыхавшись. Эмфизема сократила его легкие до объема легких кошки. Но прыгучесть сохранилась почти нетронутой. Генделев показал рукой «минуточку!» и погрузил лицо в притороченную к коляске кислородную маску. Надышавшись, он повеселел.

— Значит, скажите-ка мне, мальчики, пожалуйста, такую вещь. Вы шлюх для дяди Мишеньки приготовили?

В отличие от Державина, который, посетив Царскосельский лицей, первым делом поинтересовался у швейцара: «Где тут у вас, братец, нужник?», чем привел в оторопь юного Пушкина, наш Поэт был еще не стар. А когда мы познакомились пятнадцать лет назад, он был моложе меня сегодняшнего, он был нищим и бешеным, а в его мансарде диваном служила уложенная на две табуретки доска. Сидя на этой занозливой доске, я декламировал наизусть его стихи и признался, что приехал в Израиль по двум мотивам — чтобы смыться от родителей и чтобы подружиться с величайшим из ныне живущих русским поэтом. «После Бродского!» — воскликнул Генделев. Он записал меня в любимцы и сразу же удостоил чести быть его секундантом. Какой-то обманутый муж вылил на Поэта ведро словесных помоев, не оставив другого выхода, как только предложить рогоносцу выбрать оружие. Но время для поединка Генделев назначил сам. В пять утра мы спустились к площади Сиона. Над безлюдным городом парил тонкий романтический туман, сливаясь с белой рубахой дуэлянта. В пять тридцать Генделев объявил, что, согласно дуэльному кодексу, считает не явившегося противника трусом, а себе записывает победу, и мы на радостях пошли пить кофе в кафе «Атара». Это была не первая и не последняя из многочисленных дуэлей. Генделев разбрасывал картели направо и налево, как Пушкин — при малейшем намеке на задетую честь, и так же, как у Пушкина, все его дуэли оканчивались бескровно. Но, если Александр Сергеевич иногда все же вставал к барьеру, а уж там, после того как противник промахивался, стрелял в воздух и с криком «Кончай дурить, чучело ты этакое!» бежал обниматься, то поединки Михаила Самуэлевича расстраивались без единого выстрела. Потому что в наше подлое время утеряны понятия о чести, и никто из тех, кому он бросал вызов, не воспринимал этого всерьез.

А до того, как мы познакомились, Мишенька был совсем молодой. Не пытаясь реконструировать его жизнь в тот период, когда я еще не служил ее очевидцем, скажу только, что в ней всегда царили две страсти: война и тоска по большой и белой русской женщине — значительно более крупной, более белой и более русской, чем сам Генделев. Имейте в виду все, особенно дамы: романтический выбор ни в коей мере не отражает изощренности нашей умственной жизни.

Войны в те времена случались в Израиле чаще, чем большие русские женщины, и Генделеву подфартило с Ливанской. Он большой выдумщик, наш Поэт, но на войне действительно побывал. Военврачом. Есть фотографии и свидетельства очевидцев, не говоря уже о свидетельствах поэтических:

Сириец

внутри красен, темен и сыр

потроха голубы — видно — кость бела

он был жив

пока наши не взяли Тир

и сириец стал мертв

— инш’алла —

В следующей главе, когда Генделев будет выступать при большом стечении народа, вы сможете услышать его стихи и убедиться, какое гипнотическое воздействие оказывают они на публику в авторском прочтении. Это всегда так было. Но понадобились долгие годы, прежде чем Дар принес Поэту славу и достаток.

* * *

— Что ж, мальчик мой, даже не знаю, как мне теперь к тебе относиться. Да: это уже литература! Это, безусловно, литература. А ты у меня, значит, теперь писатель? Я должен к этому привыкнуть, мой мальчик, я должен к этому привыкнуть.

Длинными сухощавыми пальцами Генделев теребил воздух. У меня по животу разливалось тепло. Говори, Мишенька, говори! И делай так пальчиками.

— Но! — отпечатал Генделев и взял паузу.

Какое еще «но»?

— Это, конечно, не роман.

Не роман? А что же?!

— Это — заявка на роман.

Моя расширявшаяся вселенная съежилась в точку.

— Значит, я предлагаю следующее: мы с тобой вдвоем садимся и начинаем работать. Да. Не откладывая, прямо сейчас. Давай-ка, мой мальчик, за клавиатуру!

Мне захотелось убежать и надраться в одиночестве, но я покорно сел за клавиши. Отказать мэтру было немыслимо, он бы на полном серьезе смертельно обиделся, а я скорее сожгу свою рукопись кнопкой «Delete», чем обижу Мишеньку.

«В детский сад мою любовь приводил дедушка».

— Здесь нужна инверсия, мальчик. Здесь необходима инверсия. В детский сад любовь мою приводил дедушка. Ну! Совсем другое дело! Сам-то чувствуешь?

Поглумившись таким образом надо мною с полчасика и наскучившись ролью наставника, Мишенька обратил свой никогда не остывающий пыл на общение с Джумагюль, а я с облегчением закрыл файл, велев компьютеру ничего не сохранять.

— Ай воз ин Нью-Йорк, — начал Генделев светское наступление.

— Oh, really?[5] — дипломатично отозвалась Джумагюль.

— Йес, файв йеарз эгоу, — уточнил Генделев и с важностью географа-первопроходца cообщил: — Нью-Йорк из э вери биг сити!

— Do you think so?[6]

У Джумагюль появился почему-то английский акцент.

— Ай ноу Нью-Йорк! — усмехнулся Генделев и добавил: — Нью-Йорк ноуз ми ту!

В этом ключе он уверенно прощебетал еще двадцать минут, пока не пришел водитель Максимка, чтобы везти его в бордель «Терпсихора» на встречу с продюсерами Наташей и Аркашей. Джумагюль захлопала в ладоши: «Какой он милый, этот unсle Michael![7] Какой смешной!»

«А чего это у тебя глазки так горят, сука узкоглазая?!» Вопрос повис у меня на языке, цепляясь из последних сил худенькими ручками приличий, чтобы не сорваться. Когда же я научусь, наконец, сдерживать самцовую ревность?

— Когда разучишься влюбляться! — ответил внутренний голос.

— Расскажи про дядю Мишу! — потребовала Джумагюль.

— Легко, my lovely. Я ведь обещал Генделеву, что, когда он умрет, я буду водить в Иерусалиме экскурсии по его конвертированной в дом-музей Мансарде. И я уже начал репетировать.

Здравствуй, милая Аглая! Принимай гостей: зубной врач из Мельбурна и его бесстыжая девчонка, которую я бы и сам не прочь. Австралийский зубной издает там у себя литературный журнал «Антиподы». Откуда в еврейских дантистах эта трогательная тяга к культуре? Я пока затрудняюсь с ответом.

Гости заплатили за экскурсию триста евро, а под конец наверняка пожелают приобрести пару рецептов богатой кухни небогатого джентльмена и, не извольте сомневаться, отдадут дань сувенирному ларьку. Так что, Аглая, мечи на стол изобилие, да поживее!

Зачем вы на меня так смотрите, друзья? А, понимаю: вы фраппированы тем, что я хлопнул Аглаю по заднице. Знаю, в Австралии за это срок. Но не в Мансарде. Поэт сам частенько шлепал свою Музу, и ей это, представьте, ужасно нравилось. Посмотрите, какая она у нас веселая хохотушка. Немножко хроменькая и слегонца горбатенькая, но знали б вы, какая зажигалка!

Пока хранительница очага готовит блюда фирменной кухни, мы с вами бегло ознакомимся с экспозицией.

Все, что вы видите перед собой и вокруг, было нажито долгим и непосильным собирательством. По блошиным рынкам, по свалкам и комиссионкам, по квартирам подруг. Яркие предметы гардероба: котелки, фуляры, пенсне. Жалкие элементы роскоши: бранзулетки, лепнина, пепельницы. Ну и Педро, конечно, — железный рыцарь размером со взрослого пингвина. Похищен в Лондоне и доставлен в Израиль поклонниками. Это что касается гостиной. Перейдем в спальню.

Как нетрудно заметить, она напоминает каюту корабля. Здесь тесно, сумрачно и много книг. Хозяин их читал, курил через длинный мундштук сигареты, наслаждался сериалами. Корабль плыл, гости не переводились. Но однажды приходило вдохновение. Тогда он наглухо запирал двери Мансарды, отключал, если он еще не был отключен за неуплату, телефон и порывно брался за перо. Ни компьютера, ни машинки Поэт не признавал. Он был умней своего народа, но печатать не умел совсем. Зато как готовил! Вернемся в гостиную, друзья, и скорее к столу.

Его авторская стряпня была дитя брутальной бедности. «Из качественных продуктов чего-нибудь приготовит даже невеста», — горько усмехался он и, добавляя щепотками снадобья, варил суп из топора. Дом Генделева никто не покидал голодным.

Только вот этого не надо! Страшно ты начитанный, зубоврач. «В прекрасной бедности, в роскошной нищете» — крик отчаяния, а не восторга. Нужда способствует поэзии до известного предела, а потом начинает злить и тяготить. Генделев на нищету злился ужасно, спортивной такой злостью: «Того, кто произнес “поэт должен страдать”, найду в аду! — чтобы по рылу дать».

Помню хмурый зимний день. Мы сидели вон там, у окна, пили кофе. Под окном, на улице щипал арфу одетый царем Давидом рыжий американец. Желтый иерусалимский камень зданий плакал вместе с погодой. Генделев щелкнул суставами своих паганиньевских пальцев и пробормотал: «Пора становиться чистеньким старичком».

Знаю, кабинетные исследователи жизни и творчества со мной не согласятся, но я-то абсолютно убежден: новый Дар открылся после того, как Генделева хватил инсульт и его перекосило. Если до удара у кого-то еще были сомнения, похож или не похож, то после ни у кого вопросов уже не возникало. И вместе с подтвержденным обличьем иностранного консультанта пришла гипнотическая сила. Раньше перед Поэтом были не способны устоять только женщины, теперь наступил черед банкиров и олигархов. Они искали его общения, млели от звуков его речи, таяли в лучах его ауры и были счастливы платить за сопричастность любые деньги. В образе полюбившегося всем нам Воланда началось триумфальное шествие Михаила Самуэлевича к бессмертию.

Кстати, жилплощадь заценили? Метров сорок ведь, не больше. А вмещала до пятисот человек. Научного объяснения не предложено. Выводы делайте сами. И пройдите, пожалуйста, к кассе.

Аглая, рассчитай клиентов!

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.