[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ СЕНТЯБРЬ 2009 ЭЛУЛ 5769 – 9(209)

«Беспокойный характер»

Эпизоды из истории евреев в России конца XVIII – начала XIX века

Ольга Минкина

История евреев в России на рубеже XVIII–XIX веков – это, прежде всего, совокупность множества человеческих историй, историй жизней отдельных людей, в которых, как в зеркале, отражается «большая история»: переход польских евреев под власть Российской империи, установление черты оседлости, война 1812 года, рекрутчина. Это истории личностей: евреев-«помещиков» и подрядчиков, доносчиков и авантюристов, энергичных самостоятельных женщин. Героев этих историй – самых разных, бедных и богатых, просвещенных и невежественных – объединяет одно: они пытались добиться своих целей вопреки существовавшему порядку, вопреки жестким перегородкам сословной системы, вопреки предубеждениям общества относительно евреев и нередко даже шли против вековых общинных устоев. Евреи часто сами рассказывали истории своей жизни в прошениях, поданных властям (вплоть до самого государя императора) – этими уникальными архивными документами мы и воспользуемся в нашем изложении.

Насколько «еврейскими» были прошения евреев к властям? Следует помнить, что нередко нанятый тем или иным евреем-просителем писарь (русский или поляк) мог выступать в качестве соавтора (а то и основного автора документа), человека, который «сие прошение со слов просителя сочинял и переписывал». Однако в нашем распоряжении имеются и документы, в которых такое указание отсутствует, и документы, собственноручно написанные евреями на русском языке. Поэтому можно сказать, что тексты еврейских прошений в какой-то мере отражали процесс усвоения евреями русского языка и культуры на раннем этапе русско-еврейской истории. Ниже мы попытаемся «по словам просителей»-евреев рассказать несколько историй из далекого прошлого.

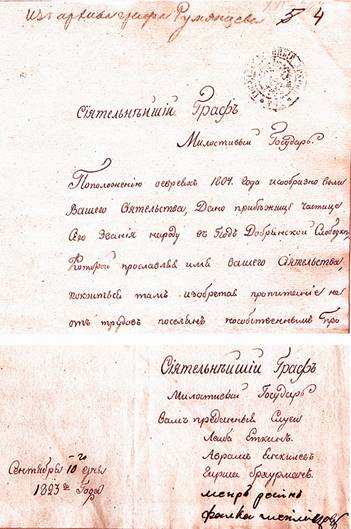

Прошение евреев Поддобрянской слободки Могилевской губернии Н.П. Румянцеву о невыселении их по именному указу от 11 апреля 1823 года из-за отсутствия средств. 1823 год

Старозаконные помещики[1]

В последние десятилетия XVIII века в Могилевской губернии, недалеко от местечка Шклов, стояла помещичья усадьба: ландшафтный парк, сады и виноградники, прекрасный дворец со множеством комнат, наполненных роскошной мебелью, редкостями и изящными диковинками во вкусе того времени, библиотека, хранилище старинных рукописей по «тайным наукам» и каббале, большая молельня с древними свитками Торы, привезенными из Палестины[2]. Поместье принадлежало Йошуа Цейтлину, «придворному еврею» Потемкина. Цейтлин, по его собственным словам, надеялся «остаток жизни провести там в довольствии и покое, после понесенных на пользу государственную многих трудов» (имелось в виду участие Цейтлина в русско-турецкой войне в качестве поставщика провианта). Цейтлин владел поместьем Устье под Могилевом, а также деревней Софийка в окрестностях Херсона и находившимися там крепостными крестьянами на основании законных документов о купле-продаже. На официальный запрет «владеть евреям христианскими душами» власти до поры до времени закрывали глаза. Как писал позднее Цейтлин Г.Р. Державину, «присутственные места, сии хранилища законов, тогда мне никакого прекословия не чинили»[3].

Некоторые другие богатые евреи изыскивали более изощренные способы для того, чтобы заполучить в свое владение землю и крепостных. Одна из таких историй связана с именем адмирала Иосифа Михайловича де Рибаса (одного из основателей Одессы, в честь него названа известная Дерибасовская улица). К слову сказать, о де Рибасе, испанском дворянине на русской службе, ходили слухи, что он – потомок марранов (насильно крещенных испанских евреев). Когда де Рибас, нуждаясь в деньгах, хотел продать свои имения в Белоруссии, то не нашел покупателей, потому что все строения там находились «в расстройке и беспорядке», у голодных крестьян не было ни скота, ни хлеба. И тут появились два еврея, братья Шебсель и Лейба Нотковичи, сыновья известного откупщика и ходатая Ноты Ноткина, и предложили выгодную сделку: они заплатят долги де Рибаса, продадут имение от его имени, а деньги заберут себе. По словам Нотковичей, их побудила к этому не жажда наживы, а «врожденное человеколюбие». Де Рибас подписал доверенность на «полное владение» имением евреями до его продажи и получил семьдесят тысяч рублей. Прошло семь лет: де Рибас уже умер, а его вдова Анастасия Ивановна и дочери Екатерина и София, фрейлины императрицы Марии Федоровны, подписали повторную доверенность, с условием, что Нотковичи заплатят долги, оставшиеся от покойного адмирала. Нотковичи обосновались в усадьбе Остров как настоящие помещики. По их словам, они привели поместье «в самое лучшее состояние», «вспомоществовали крестьянам своими капиталами». Они не управляли имением сами, а наняли для надзора над крепостными отставного сержанта, который заставлял их работать. У Нотковичей в 1800 году останавливался ревизовавший белорусские губернии сенатор Державин и якобы даже «изволил заметить», что здесь, в отличие от владений безалаберных польских помещиков, царит идеальный порядок[4].

Но это, к сожалению, не нашло отражения в финальном документе, представленном Державиным в Сенат, – знаменитом «Мнении о евреях», где он, как известно, поддержал расхожее обвинение евреев в том, что они спаивают крестьян. Другие представители администрации обвиняли евреев-помещиков даже в том, что они якобы жестоко «истязают» своих крепостных и соблазняют крестьянских девок – «подвиги», которыми славились в те времена как раз русские помещики. Эти обвинения основывались не на реальных фактах (в документах отсутствуют конкретные примеры), а на предрассудках: видимо, как в случае с подобными обвинениями в Средние века, подразумевалось, что евреи делают это «для поругания христианской веры». Нашелся храбрый еврей, некий Пейсахович, который подал императору Павлу I жалобу на Державина, утверждая, что евреев как опасных конкурентов «обнесли и оговорили» перед сенатором польские дворяне. Сенат, куда была передана жалоба, распорядился посадить Пейсаховича на год в тюрьму за «недельную просьбу» и «утруждение императора». Упоминание же в прошении о евреях-арендаторах послужило поводом к изданию специального указа «О наблюдении, чтобы евреи деревнями и крестьянами помещичьими не владели» (11 декабря 1800 года) и о возвращении имений «настоящим помещикам»[5].

Когда представители местного суда попытались выгнать Цейтлина из его могилевской усадьбы, еврей предъявил им «привилегию на благородство», пожалованную ему еще польским королем и дерзко заявил, будто «имеет право пользоваться [поместьем] наравне с прочими дворянами». Запросили разъяснений в Сенате. Сенат издал подтвердительный указ: «наблюдать, чтоб евреи ни под каким названием и наименованием деревнями и крестьянами отнюдь не владели и не распоряжали». В это время Цейтлин попытался продать свою деревню некоему пану Козловскому, но тут на нее предъявил претензии полковник Голынский, который, очевидно, в свое время был подставным лицом при покупке Цейтлиным имения и «в самое короткое время успел сотворить там всякие опустошения, во удовольствование своей жадности». Оказалось, что у имения целых три владельца, и ни один из них не является законным, в результате судебного разбирательства имение было передано в казну. Такая же судьба постигла и имение Софийка. Цейтлин позднее жаловался в прошении Г.Р. Державину: «гонимый при старости дней своих судьбою, лишился я невозвратно собственности своей, по насилию власти и превратному толкованию законов»[6].

Жертвами указа оказались и братья Шебсель и Лейба Нотковичи. Они вовсе не желали отдавать имение бывшим владелицам – вдове и дочерям адмирала де Рибаса. По их словам, эти дамы были неспособны сами управлять хозяйством, и передача им имения привела бы к разорению, «неудовольствам и беспокойствам» самих владелиц. Нотковичи попытались срочно продать усадьбу, чтобы получить хотя бы деньги, но не были уверены, что покупатель, пан Зенкович, выплатит деньги в срок. Старший брат, Шебсель Ноткович, подал прошение императору Александру I. В этом документе он резко критиковал указ Сената: если сенаторы ориентируются на старинные польские законы, писал еврейский помещик, то среди них была и привилегия евреям забирать себе имения несостоятельных должников[7]. Чем закончились обе эти истории, неясно: вероятно, евреи-помещики лишились своих имений, а может быть, и продолжали владеть ими через подставных лиц, пока местная власть закрывала на это глаза.

Иосиф Михайлович де Рибас

Евреи и Отечество, или 1812 год

Еще в еврейских прошениях XVIII века можно отметить использование патриотической риторики (таково, например, упоминание Цейтлиным его «трудов на пользу государственную»). Мы видели, что ключевые для определения дворянства того времени понятия «земля» и «служба» выступают во взаимосвязи при защите отдельными богатыми евреями своего права на владение землей и крепостными. Суррогатами «службы» выступают в прошении Цейтлина, во-первых, его деятельность на благо Российской империи (в качестве поставщика провианта во время русско-турецкой войны), во-вторых, его прежнее положение «придворного еврея» («польского королевского двора надворного советника») в Варшаве. Еще одним вариантом «службы» для еврея зачастую оказывалась деятельность в качестве секретного агента при военном командовании. «Низкая» (для российского общества того времени) роль «шпиона» превращается в прошениях евреев в благородное «рвение» и «неусыпные труды» на пользу новой родины, «патриотические услуги государям»[8].

«Патриотическими услугами» российские евреи отличились во время войны 1812 года[9]. Нередко проявления «любви к Отечеству» оканчивались для евреев полным разорением, гибелью близких, ранениями и болезнями. В надежде хоть как-то поправить свое положение евреи обращались в созданную вскоре после войны благотворительную организацию: «Сословие призрения разоренных от неприятеля». Просителям, обращавшимся в «Сословие», необходимо было сначала подать прошение губернатору, который затем «препровождал» со своим представлением прошение в «Сословие». Так действовала и вдова Штерна Лейбова (Лейбовна), по мужу Шнеерова, подавшая прошение на имя белорусского генерал-губернатора, брата императрицы Марии Федоровны герцога Александра Виртембергского, а также собственно в «Сословие». Содержание обоих прошений практически идентично: «Покойный муж мой, имея Могилевской губернии в местечке Лядах пять собственных деревянных домов со всею движимостию, по нашествии неприятеля в прошлом 1812 году, желая быть исторгнутым из неприятельских рук, забрав все свое семейство с нужным имуществом, на двадцати пароконных подводах выехал внутрь России». Покойный муж Штерны Лейбовой был не кто иной, как основатель хасидского движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд. История его содействия российской армии в 1812 году достаточно известна из научной и популярной литературы. Прошения его вдовы подтверждают и дополняют эти сведения, основанные на устных преданиях и еврейских документах: р. Шнеур-Залман «во время бытия его в местечке Лядах и по приближении неприятеля старался открывать места нахождения неприятельских войск российскому воинству из единственного усердия к подданнической власти». Семья р. Шнеура-Залмана присоединилась к обозу командующего 27-й пехотной дивизией генерал-майора Дмитрия Петровича Неверовского. Во время сражения под Красным 14 августа 1814 года р. Шнеур-Залман потерял «брику» (бричку, легкую повозку с верхом) «с московским шелковым товаром, стоящим десять тысяч рублей серебром и протчее с хозяйственными вещами» и в целом потерпел огромные убытки «от разорения неприятельского» и путевых невзгод, лишился лошадей, скота, товаров и денег. Сам рабби Шнеур-Залман умер зимой 1813 года на пути в Кременчуг. Вдове с «немалым семейством осталась только было надежда к пропитанию с пяти в Лядах домов, но и те, к вящему своему несчастию, нашла по приезде сожженными с оставленным имением (имуществом. – О. М.) чрез неприятеля». Штерна Лейбова «принужденным нашлась проживать в местечке Любавичах в чужих домах при всей бедности». Так было положено начало переносу «хасидского двора» хабадских лидеров из Ляд в Любавичи.

Гавриил Романович Державин

Вдова упоминала и о религиозной деятельности покойного: «полезное его в обществе нашем наставление и благоустройство» представлены в прошении в качестве заслуг рабби Шнеура-Залмана, намного более важных, чем значимые в глазах властей «патриотические подвиги»[10].

Сохранилось и коллективное прошение в «Сословие» от еврейской общины местечка Ляды, где также упоминается о заслугах основанной рабби Шнеуром-Залманом еврейской разведывательной сети и о бедствиях жителей местечка. Захватив Ляды, французы «забирали членов [кагала] в свои обозы мучительным образом» и вымогали деньги и фураж. Были сожжены две синагоги с богатым внутренним убранством[11].

К прошениям рабанит Штерны была также приложена копия «открытого листа», выданного р. Шнеуру-Залману на свободный проезд по «внутренним губерниям» (находившимся вне черты оседлости) с отметками представителей городских властей (городничих, ратманов, приставов) тех населенных пунктов, через которые ему приходилось проезжать: Вязьмы, Гжатска, Можайска, Сергиева Посада, Ельца, Курска. Согласно «открытому листу» (который являлся подтверждением особого свидетельства, выданного р. Шнеуру-Залману смоленским губернатором), российские военные и гражданские власти должны были помогать рабби из Ляд, «во всех местах чинить свободный и беспрепятственный пропуск, не делая ни малейших обид и притеснений, а в случае какой его потребности делать всякую защиту и законное вспомоществование». Из приложений к прошению мы узнаем также, что выданный семье р. Шнеура-Залмана генерал-майором Неверовским вид на проезд был украден вскоре после того, как они покинули Смоленск. В утраченном свидетельстве Неверовского были отмечены заслуги перед российской армией самого р. Шнеура-Залмана, его зятя и шурина, «приверженность их к Отечеству, доказанная открытием места нахождения неприятельских войск».

Поскольку Штерна Лейбова, как многие еврейские женщины того времени, была неграмотна, к одному из ее прошений «за неумением грамоты матушки моей Штерны руку приложил сын ее раввин любавицкий», т. е. Дов-Бер Шнеерсон (Мителер Ребе). На втором прошении рабанит Штерны «подписался ратман Нофил Иткин»[12] (то есть еврей, занимавший официальную должность в центральном органе городского самоуправления – ратуше. Впоследствии, при Николае I, занятие евреями городских должностей было запрещено).

В прошениях, поступивших от белорусских евреев в «Сословие призрения разоренных от неприятеля», представлены живые свидетельства об участии еврейского населения в военной кампании и о тех невзгодах, которые они испытали в ходе военных действий. Так, например, описывает свои злоключения мещанин Мовши Гликзон из Орши: «В прошлом 1812 году, во время наступления сюда, в город Оршу, в июле месяце неприятельского войска, по жительству моему в предместье за рекою Днепром, бывшие наездом с этой стороны российские казаки пригласили меня к разведыванию и усмотрению неприятельского войска и их снарядов, и когда я в таковом действии оказал усердие к своему Отечеству, то засмотревший неприятель меня по приметам по перебрании на сию сторону Днепра, с серцов (т. е. в сердцах. – О. М.), как всем соседствующим жителям известно, все бывшее в доме моем имущество разграбил, не довольствуясь сим, по неотыскании меня самого, и оный дом созжег, каковым разорением довел меня до такой бедности, что я, страдая и волочась по чужим хижинам, не имею даже с семейством дневного (т. е. на каждый день. – О. М.) пропитания»[13].

В прошении Моисея Карпаенка из местечка Яновичи Витебской губернии мы читаем: «Вторжение неприятеля в здешний край в прошлом 1812 году причинило разграбление и разорение всякому чувствительно, но не столько, сколько мне, по той причине, что я, во время прохода его войск через Яновичи к Смоленску, поймал французского курьера с важными депешами и наличными деньгами и представил к корпусному начальнику генералу Винценгероде, с какового поводу принужден был я, оставя свое семейство и все имущество в местечке Яновичах на произвол судьбы, спасаться бегством от поискиваемых (т. е. разыскивавших. – О. М.) меня французов»[14].

А вот отрывок из прошения члена витебского кагала Вульфа Меерсона: «С давнего времени и более двадцати лет, как вступил я в должность кагального члена и всегда исправлял оную с пользою как для города (возможно, слово “город” является здесь калькой слова “штот” – буквально “город”, но еще и “еврейская община”. – О. М.), так и для казны (т. е. для российской власти; все выражение можно перевести: “действовал как в интересах еврейской общины, так и на пользу российской власти”. – О. М.). Усердное сие служение усугубилось государю моему, когда, при вступлении российских войск в Витебск, требовались верные шпионы, коих своим коштом (т. е. экипировал на свои деньги. – О. М.) отправлял я в разные места с наложением на них клятвы (вероятно, имеется в виду так называемый “отложенный херем”, в русских источниках того времени часто “клятва” – угроза отлучения от общины. – О. М.) верности престолу природного своего монарха, собственным примером, хотя и с потерею имущества, содействовал всеми силами к удовлетворению воинских требований. Наступил враг Отечества, и я удалился. Меня сыскали! Требовали военной рукою контрибуции (налоги, установленные французским оккупационным правительством, взыскивались с евреев старым проверенным способом – через кагал. – О. М.), я продолжал оную сколько могло (т. е. медлил с уплатой. – О. М.), но, вынужденный необходимостию, взятый под арест, был угрожаем висельницею (виселицей. – О. М.), собрал несколько, на что имею квитанции».

Из альбома рисунков участника похода 1812 года Фабера дю Форта

К прошению Меерсона прилагался «регистр» отнятого у него французскими солдатами имущества. Перечисленные предметы гардероба и утварь не только являлись свидетельством благосостояния, но и подчеркивали статус владельца: парадный жупан из дорогой ткани «тирцинель», соболья шапка (штраймл, которую носили только представители высшего слоя еврейского общества), женские и детские «шнуровки» (корсажи), обшитые золотом, «фарфуровый» (фарфоровый) сервиз и серебряные приборы, «часы стенные и карманные», зеркала, «мельница кофейная» (кофемолка; в то время кофе только начал входить в еврейский обиход)[15]. В свидетельстве, выданном городской полицией Бабиновичей старшему лекарскому ученику Михелю Гилю, в числе отобранных у него французами вещей, наряду с «домашней птицей, бельем, платками», упоминаются «разные Б-жественные книги» (т. е. Талмуд, алахические кодексы, раввинистическая литература), «десять Б-жиих приказаний» (т. е. арон кодеш с Десятью заповедями; в доме Гиля находилась молельня-штибл)[16]. В свидетельстве о разорении французами синагоги в Полоцке перечисляются «Б-жиих заповедей десять штук», «коруны» (короны, атарот, которыми украшали свитки Торы), подсвечники и другая синагогальная утварь[17]. Прошения евреев в «Сословие призрения разоренных от неприятеля» и приложения к ним являются, таким образом, не только источником об участии евреев в войне 1812 года, но и позволяют представить некоторые подробности их повседневной жизни.

Указание на самоотверженность и героизм, проявленные российскими евреями в 1812 году, становятся в дальнейшем в еврейских прошениях и проектах частым и весомым аргументом в пользу смягчения законодательства о евреях и вызывают отрицательную реакцию у представителей российской администрации. Так, комментируя проект «неизвестного еврея», член Еврейского комитета (занятого подготовкой Положения о евреях 1835 года) Я.А. Дружинин утверждал, что «услуги евреев [в 1812 году] были более такового рода, на которые они способнее других и которые приносили пользу им самим». По поводу потока еврейских прошений, заполонившего к тому времени правительственные канцелярии, сей просвещенный сановник брезгливо отмечал: «Повторяемые не один раз и при всяком удобном случае евреями жалобы на несправедливости и дух угнетения, среди самых благодеяний правительства, составляют черту еврейского народного характера»[18]. Эти досадные (с точки зрения властей) черты характера проявили и еврейские поверенные (уполномоченные от общины), пытаясь добиться справедливости в запутанной истории, приключившейся на полоцком еврейском кладбище…

Окончание следует

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

[1] Старозаконный (starozakonny) – так именовались евреи в польских документах XVI – первой половины XIX века в тех случаях, когда нужно было выразить уважение к еврею. Иногда выражение употреблялось иронически.

[2] Фин Й. Кирия неемана. Вильна, 1860. С. 277–279 (на иврите). Мне приходилось уже касаться данной темы в публикации: Минкина О.Ю. Еврейское дворянство на рубеже эпох // Лехаим. 2008. № 2. С. 47–50. Обнаружение новых архивных материалов позволяет продолжить исследование феномена еврейского земле- и душевладения.

[3] Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1374. Оп. 6. Д. 1885. Л. 15 об.

[4] Там же. Л. 1–1 об.

[5] Там же. Л. 10–11.

[6] Там же. Л. 13 об.–15 об., 18 об.–19 об.

[7] Там же. Л. 4–5.

[8] См., например, выражение такой позиции на рубеже XVIII–XIX веков: «Медаль была бы знаком монаршего внимания и благоволения»: документы к биографии художника-еврея Самуеля Михельсона (1802 г.) / Публ. Д.З. Фельдмана // Параллели. № 2–3. М., 2003. С. 464–465, 467.

[9] См. классическую работу: Гинзбург С.М. Отечественная война 1812 г. и русские евреи. СПб., 1912; а также: Лукин В.М. Служба народа еврейского и его кагалов. Евреи и Отечественная война 1812 г. // Лехаим. 2007. № 11. С. 38–42.

[10] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 119. Л. 244–247.

[11] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 86. Л. 84–84 об.

[12] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 119. Л. 247–249 об.

[13] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 129. Л. 261.

[14] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 115. Л. 354.

[15] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 118. Л. 241–241 об., 243–244.

[16] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 129. Л. 275.

[17] РГИА. Ф. 1309. Оп. 1. Д. 115. Л. 86.

[18] РГИА. Ф. 1286. Оп. 5. Д. 866. Л. 7.