[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ СЕНТЯБРЬ 2006 ЭЛУЛ 5766 – 9 (173)

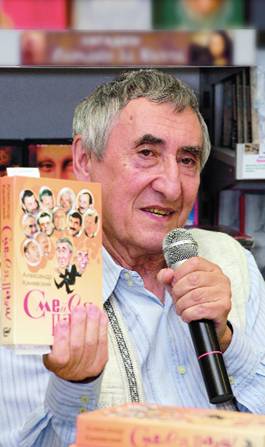

Александр Каневский: Сатира как образ жизни

Александр Рапопорт

Александр Каневский, писатель-сатирик, с 1990 года живущий в Тель-Авиве, этим летом приезжал на «историческую родину». Его приезд связан был с выходом в российском издательстве «Зебра Е» нового его романа «Смейся, паяц» и презентациями книги в Киеве и в Москве.

– Александр Семенович, фамилия Каневский происходит от названия города Канев?

– Есть две версии происхождения фамилии. Одна – от названия города, другая – от польского слова «каневка», то есть часть седла. Поляки Каневские, скорее всего, образовали свою фамилию от «каневки», а мои предки – от «Канев». Несколько их поколений жило на Украине. Отец родился в Каменке Черкасской области. Там находилось имение графа Давыдова, у которого собирались декабристы из Южного общества. Мой дед служил в имении главным садовником, у него была большая семья. Родились одиннадцать детей, выжили из них семеро. Отец мой стал крупным экспертом в пищевой технологии, последняя его должность – замдиректора фабрики по переработке фруктов. В Киеве отец познакомился с будущей женой, моей мамой. В этом городе родился я и мой младший брат, актер Леонид Каневский. А до Киева отец долго работал на Кавказе, приобрел там массу друзей. Мое детское воспоминание: приходит посылка, в фанерном ящике орехи, между ними пара бутылочек вина. Папа говорит: «Кто-то едет». И через день вваливается компания: грузины, или греки, или армяне, или абхазы, или все они вместе. Возгласы, объятия, поцелуи. После этого начиналась большая гулянка с лезгинкой вокруг стола, иногда и на столе. Так бывало чуть не каждую неделю. И когда меня потом в Москве или в Израиле спрашивали, как я не устаю от застолий, я отвечал: «У меня очень загульные гены».

– Был ли кто-то еще из ваших родных, кроме брата, связан с литературой либо с актерской профессией?

– Двоюродный брат отца был известным в Киеве актером. Я помню, как он и его приятели, молодые, хулиганистые, собирались у нас задолго до того, как стали заслуженными или народными, и устраивали веселые попойки. На Новый год они поставили у нас дома елку, повесили «мерзавчики» по 125 граммов, половинки селедок, обрезки колбасы и сыра. В полночь стали с ножницами под елку, выпивали-закусывали «елочными украшениями» и поздравляли друг друга. Мне страшно нравился их образ жизни. Мама и папа были близки к этой компании и к богемному образу жизни. Папа много зарабатывал, но деньги заканчивались быстро. Когда это случалось, мама закладывала в ломбард свою котиковую шубу, и празднество продолжалось.

– Она была домохозяйкой?

– До встречи с отцом она училась в консерватории по классу фортепьяно у профессора Беклемишева, была уже на 3-м курсе. Но тут появился папа, ему было тридцать лет, ей – девятнадцать. Они были красивой парой. Мамин дом заполнили цветы, коробки конфет, шампанское. Папа приглашал ее в театры, на концерты и вечеринки. У мамы закружилась голова, она бросила консерваторию и вышла замуж. Профессор Беклемишев дико орал на нее, но было уже поздно. В медовый месяц они с отцом уехали на Кавказ, где я и был зачат.

В моем романе «Смейся, паяц» я много пишу о маме. Она была незаурядной и авантюрной личностью. Работала в театре, в Худфонде расписывала батик, ей всё хотелось попробовать. И она очень поддержала меня и Леню в нашем выборе. Ведь отец рассчитывал, что кто-то из сыновей выберет его профессию. На меня батя махнул рукой с тех пор, как я начал писать стихи и создавать хронику трагикомических событий, имевших место в нашей коммунальной квартире. А Леня был упитанным еврейским мальчиком, любил поесть, и отец надеялся, что уж младший-то сын станет работником пищевой индустрии. Но когда брат был в седьмом классе, дома появилась книжка Станиславского «Моя жизнь в искусстве». И Леня записался в театральный кружок, кстати сказать, при клубе МВД: это, видимо, предопределило его амплуа. Узнав о его увлечении театром, папа понял, что оба сына «потеряны для дела». В его представлении мы были людьми без профессии. И он страшно переживал за нас. Леня-то, по крайней мере, в театре получал зарплату, а я нигде не служил. Когда у меня пошли первая книжка, первая постановка пьесы, первые афиши, он несколько примирился с моим выбором. Его приятели-пенсионеры потом рассказывали, что он брал эти вещи в парк, где они проводили время, и показывал им. Позже, когда у меня и у брата появились имя и репутация, папа уже хвастался нами, двумя «уродами в семье»: «Один сын у меня писатель, другой – актер».

– Ваши постоянные занятия литературой начались со студенческой самодеятельности, для которой вы писали?

– Нет, еще со школы. Я писал стихи, был бессменным редактором школьной стенгазеты. Много читал – тогда это были Жюль Верн, Вальтер Скотт, Майн Рид, всё то, что интересно подростку. Был одержим чтением, прочитывал по три книги в день. Родители боялись, что я чокнусь, и установили мне норму в две книги. Третью я прочитывал уже втайне от них, с фонариком под одеялом. Позже набрел на книги Ильфа и Петрова. Бабеля прочитал где-то в восьмом классе.

– Вы какого года рождения?

– 1933-го. Дети, взрослевшие после войны, развивались ускоренно. Почти все из моего класса сделали хорошую карьеру. Многие стали кандидатами или докторами наук, заведовали кафедрами, один из наших одноклассников возглавил строительный трест, Алик Рост стал певцом. Педагогам с нами было тяжело. Если учитель не нравился нам, мы действовали против него с подростковой жестокостью. За многое, что мы тогда творили, мне сегодня стыдно. Например, был у нас учитель черчения Арон Исаакович. Он прошел ленинградскую блокаду, был нервным, издерганным, вздрагивал от каждого стука. Мы должны были сдать ему чертеж, так называемую «форматку А-5». Один из нас умел ее делать, получал пятерку, после чего «форматка» выкрадывалась, стиралась одна фамилия, писалась другая, чертеж сдавался снова. Постепенно бумага на месте фамилии истончалась, последнему приходилось уже подклеивать. И вот Алик Рост сдает чертеж, Арон Исаакович говорит: «Алик, это не ваша “форматка”». – «Нет, моя». – «Не надо обманывать. Тройку я вам поставлю…» – «Тройку?! Я хочу пятерку!» – «Алик, это некрасиво… Я ставлю вам тройку, чтобы у вас не было неприятностей в четверти». – «Арон Исаакович, если вы не поставите пятерку за мою “форматку”, я выброшусь в окно!» – «Алик, не шутите так…» Третий этаж, лето, окно распахнуто. Алик бросается к окну, переваливается за подоконник и, пригнувшись, по карнизу уходит за угол. Арон Исаакович бледнеет: «Дети, что он сделал?..» – «Это из-за вас, это из-за тройки!» – кричим мы. Учитель подбегает, смотрит вниз: Алика нет. Белее мела, Арон Исаакович поворачивается к нам и говорит: «Дети, он разбился в пыль».

– Однако, несмотря на склонность к литературе, вы поступили в технический вуз?

– Не от хорошей жизни. Мои первые публикации в молодежных киевских газетах появились, когда я учился в девятом классе. Перед выпускным учительница литературы подарила мне мои школьные сочинения, оказывается, она их собирала. Но это было время борьбы с космополитизмом, а Украина бежала в этом деле впереди паровоза. Евреи теряли работу, людей шельмовали, были случаи самоубийства. Киев был столицей советского антисемитизма. Если другим городам можно за это поставить пять баллов, то Киеву – все десять. Я окончил школу с золотой медалью и подал документы с рекомендациями от двух газет на журфак Киевского университета. Сделал это в первый день работы приемной комиссии, в 8 часов утра. Медаль тогда давала право на зачисление без собеседования. Через три дня мне вернули документы. После этого я подал на романо-германское отделение университета – опять вернули. Подал на славянское отделение – то же самое. Подал на юридический факультет – вернули документы. Так продолжалось около месяца. После очередной попытки я понял наконец, что в Киевский университет мне не поступить. Мой ближайший друг Юра Шостак, сын завотделом ЦК компартии Украины, потащил меня на прием к проректору. Он не мог понять, что происходит. «Если тебя не примут, кого ж тогда примут?» – «Отстань, я не пойду. Бесполезно». – «Пойдешь, гад!» Записал меня на прием, куда я шел под его конвоем. Заходим, в кабинете сидит раскормленная свинья, щеки – на плечах. Разговор происходит по-украински. Проректор берет мои бумаги, смотрит: «Хорошие, хорошие документы. Будете показывать их своим внукам». – «Но я хочу показать приемной комиссии». – «Напрасно. Вас не примут». – «Но медаль дает право зачисления без экзаменов!» – «Да, право у вас есть. Но в украинский университет вас не примут». – «Почему?» – «Ну, мне так хочется…» – «А знаете, что мне хочется?» – «Интересно…» На столе у него стоял мраморный письменный прибор с углублением для перьевых ручек и с двумя чернильницами. Я беру чернильницу – помню, она оказалась тяжелой – и кидаю ему в голову. И проректора, и меня спасло присутствие Юрки. Он знал, что, если меня разозлить, я перед дракой бледнею и начинаю говорить медленно. Он успел броситься ко мне и ударить по руке. Поэтому проректору я всего лишь рассек ухо. Поднялся шум, меня отвезли в милицию, продержали до ночи, потом выпустили. Юркин отец помог замять это дело.

Некоторое время после я лежал дома, кусал подушку, мама закрывала меня на ключ. Когда осталось несколько дней до первого сентября, она отнесла мои документы в автодорожный институт, открывшийся в то лето в трех кварталах от нашего дома. Новый институт не был престижным, поначалу там было только два факультета. И антисемитизм в технических вузах ощущался меньше. Меня зачислили на дорожно-строительный факультет. За день до этого забежал Юра: «Меня приняли в университет. Если можешь, прости».

В институте я выпускал стенгазету «Оса», она занимала первое место на конкурсах вузовских газет. Партбюро института ценило это, ему нужно было чем-то прославить свой вуз. Однажды, когда у меня случился конфликт с ректором и был вывешен приказ о моем отчислении, партбюро вмешалось и убедило приказ отменить. Единственный случай в моей биографии, когда партия мне не навредила, а помогла.

– Так им нужна была стенгазета «Оса»?

– В то время важно было показать, чем один вуз отличается от другого: стенгазетой, самодеятельностью, спортсменами. Газета «Оса» была событием. Сперва она выходила на огромных листах ватмана, потом я стал выпускать различные приложения к «Осе», потом придумал театральные вечера «Осы». Об этом знали, и райком хвалил институтское партбюро за вовлечение студентов в общественную деятельность.

В институте преподавал профессор Георгий Камиллович Сюньи, первый француз, которого я увидел в своей жизни. Он, единственный из моих знакомых, носил элегантнейшие костюмы, сшитые не в СССР, а во Франции, и пахло от него не «Шипром», а парижским парфюмом. Преподавал он «Стройматериалы», был остроумен, и на его лекции собирался весь институт. Я сдружился с ним, он ходил на все мои театральные вечера, позже был на моей свадьбе. Когда я сдал последний экзамен, он пригласил меня в популярное у студентов питейное заведение. Кафе располагалось на нашей улице, две первые буквы с вывески отвалились, мы так и говорили: «Пойдем в фэ». В кафе старый профессор сказал: «Ты напоминаешь мне меня самого в молодости. Но ты пойдешь дальше – в тебе пружина сильней. Когда у тебя горят глаза, ты можешь всё: убедить, влюбить, доказать, пробить. Но когда глаза гаснут, ты эти возможности утрачиваешь. А гаснут они, когда ты сыт. Вот тебе мой завет: не пресыщайся. Ни едой, ни питьем, ни женщинами, ни деньгами, ничем. Будь полуголодным – вот твое состояние». Сперва я рассмеялся. А потом понял, как хорошо знал меня этот мудрый француз.

«Это я».

– После института обязательным было распределение. Какой город вам достался?

– Прочтя список городов, я сказал комиссии, что мне нравятся города с двойным названием: Буэнос-Айрес, Монте-Карло, Баден-Баден, но, поскольку их в списке нет, я выбираю Кзыл-Орду. И меня с удовольствием туда направили. Проехав Кзыл-Орду, я остановился в Алма-Ате. Там я спроектировал мост, написал первые рассказы, пьесы и через девять месяцев вернулся в Киев. Алма-Ата дала мне веру в собственные творческие силы. В Киеве в последний момент мои фельетоны убирали из газет, пьесу в кукольном театре сняли с постановки. А в Алма-Ате не было антисемитизма, я с ходу стал печататься, написал эстрадное представление «Алма-атинские яблочки», оно шло каждый день. Два театра, после того как я прочитал им заявки, заключили со мной, мальчишкой, договоры на написание пьес. ЦК ВЛКСМ Казахстана освободил меня от работы по распределению и заказал эстрадное обозрение «Мы с целины» для Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Написав его, я смог вернуться в Киев.

– Когда вы начали писать для эстрады?

– Тексты для эстрады начались, когда я вернулся в Киев. В театры и в кино стоял железный заслон: они существовали на государственные дотации. А эстрада была на самоокупаемости, не будет ходить зритель – эстрада погибнет. Туда можно было пробиться. Ради того, чтобы приходила публика, эстрадное начальство готово было смириться с тем, что для них пишет еврей Каневский. Мои монологи, сценки, потом более крупные вещи всегда хорошо принимались публикой. Я тяготел к драматургии, к характерам и взаимоотношениям людей.

– Первая ваша пьеса была поставлена в Алма-Ате?

– В Алма-Ате поставили эстрадное шоу. Вернувшись в Киев, я восемь лет работал с соавтором Робертом Виккерсом. Первое, что мы написали вместе, была пьеса для театра кукол, она пошла одновременно в Киеве, во Львове и в Одессе. Для начала это было очень хорошо. Нашу карьеру на эстраде можно было назвать стремительным взлетом. Мы попытались наполнить эстраду смыслом. В начале 60-х годов к нам обратились Тимошенко и Березин: это был эстрадный «потолок», элита – Райкин, Миронова, Менакер и они. Их показывали по телевизору, они собирали Дворцы спорта, могли работать по три спектакля в день с аншлагом.

Вместе с Робертом мы написали сценарий к фильму «40 минут до рассвета». Он был снят на студии «Беларусьфильм», Ромм и Герасимов высоко оценили его. Но Политуправление армии повесило на фильм ярлык «еврейский пацифизм».

– Это был фильм о войне?

– Там был такой сумасшедший ход: якобы сегодня живут талантливые и яркие люди, один из них – ученый, другой – врач, нашедший лекарство от рака, идет рассказ об их жизни. А на последних минутах фильма выясняется, что всё происходит в воображении героя, пришедшего к обелиску на могиле друзей, погибших во время войны. Фильм о том, что война забрала, может быть, нового Пушкина, нового Эйнштейна, нового Пирогова. Наша жизнь могла бы быть другой. Главную роль сыграл Глеб Стриженов. Я считаю его великим актером, во время съемок он делал не дубли, а варианты, он не повторялся. Хрущев тогда запретил фильм Хуциева «Застава Ильича» и дал распоряжение, чтобы на всех студиях боролись с влиянием Запада. Поэтому через неделю наш фильм был снят с проката. «Вы считаете, что погибали лучшие?» – спросили нас. – «Да, погибали лучшие». – «Это – еврейский пацифизм».

Георгий Товстоногов, кстати, предлагал мне сделать пьесу на этом материале. Но я уже грезил кинематографом и отказался. Теперь жалею.

– Что еще вы писали для кино?

– У меня много мультфильмов. Я люблю эксцентрику, буффонаду, поэтому мультфильмы мне близки. Один из них, под названием «Лень», получил премию на международном фестивале. Для Тимошенко и Березина мы написали сценарии к трем комедиям, где они снялись: «Механические приключения Тарапуньки и Штепселя», «От и до», «Моя хата не с краю». Много было телевизионных работ и короткометражек, хроникальных и игровых, за которые я получал премии.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших пьесах.

– В Советском Союзе драматурги принадлежали к элите. Если пьеса шла хотя бы в трех театрах, драматург уже был обеспечен и мог думать о следующей пьесе. Но идеологический контроль был очень жестким. Мои пьесы театры ставили, однако после премьеры обкомы запрещали их. В Москву я приехал с пьесой «Вперед-назад», ее начали репетировать в Театре оперетты и в Театре имени Гоголя, музыку к ней написал Кабалевский. Он говорил, что взялся за это, потому что встретил философскую комедию, чего на сцене давно не было. Семь человек, олицетворявших пороки общества того времени, семерых нечистых, отправили на необитаемый остров. Дали им запас семян, оборудование, материалы, чтобы они смогли построить жилье, наладить хозяйство. Но так как они – одного поля ягоды, у них происходит обратная эволюция, наступает капитализм, потом феодализм, потом рабовладение, наконец они превращаются в обезьян. С ними на остров отправили козу, и коза за компанию дичает: превращается в маленького мамонта. К репетиции приступили более ста театров, пьесу купили соцстраны. Главный редактор Министерства культуры СССР говорил мне: «Саша, готовьте чемодан для денег, такого ажиотажа еще не было». Когда Фурцева собрала коллегию по поводу встречи юбилея Великого Октября, как тогда выражались, речь зашла и о моей пьесе. Ей вкратце пересказали содержание. «“Вперед-назад”? Хорошее название к юбилею революции, – заметила она. – Значит, к пятидесятилетию советской власти мы вернулись к обезьянам? Ха-ха-ха!» Поднялся Кабалевский, начал пьесу защищать, но было уже бесполезно. Она приняла решение. Пьесу запретили после премьеры в Москве, запретили постановки и в других городах. Успели поставить ее лишь в Польше, хотя в соцстраны разослали письма с мнением Минкульта. Через несколько лет я был в Лодзи и узнал, что пьеса прошла с успехом. «А я не получила письма…» – рассмеявшись, сказала мне режиссер.

И так происходило со всеми моими пьесами! В Харькове после премьеры запретили комедию «Три полотера» – парафраз «Трех мушкетеров». Герои вступаются за честь женщины, борются с ханжеством, жлобством, с приспособленчеством и двуличием, то есть с пороками социалистического общества. Помимо Харькова ее взяли еще четыре театра, все они вынуждены были прекратить репетиции.

Вместе с Робертом Виккерсом мы написали пьесу «Удавы и кролики». Истории известны Лже-Нерон, Лжедмитрий, а мы придумали, как миру готовили Лже-Гитлера. В Аргентине живет семья, якобы Гитлер и Ева Браун, у них двое детей. Главный герой Хуго – неудачливый цирковой артист. Он терял работу, торговал героином, сидел в тюрьме. И он всё время повторял: «Я сделаю номер, в котором кролик проглотит удава. Вы всё увидите!» Хуго мечтал изменить свою жизнь и согласился на роль фюрера. Действие начинается в день «икс», когда впервые распускают слухи, что Гитлер жив. В семью приглашают новую служанку. Выясняется, что ее отец охранял Гитлера и покончил с собой в конце войны. Узнав, кто перед ней, она подсыпает Лже-Гитлеру стрихнин. Срочно ищут врача – домашний врач уехал, приводят врача-еврея, который был узником концлагеря... Дочь Хуго влюбляется в итальянца, который участвовал в демонстрациях против Гитлера и Муссолини... Хуго понимает, что нельзя взять на себя эту роль, не приняв ответственности за то, в чем Гитлер повинен. Ему это не по силам. В финале он кричит: «Кролик не может проглотить удава!» – и сам принимает яд.

Товстоногов сказал мне о Хуго: «Актер ждет такую роль всю жизнь». Пьесу приняли к постановке несколько театров, первым ее выпустил театр в городе Мукачево, под Ужгородом. В Мукачево, между прочим, живут актеры-астматики, приехавшие туда ради климата. Они сыграли блестяще, я не ожидал такого в маленьком городе. Но, несмотря на это, комиссия из обкома мне заявила: «Проповедуете Гитлера. Почему в пьесе пять фашистов и всего один коммунист?» – «Но это же не футбольная команда…» – «Введите еще четырех коммунистов, тогда мы подумаем…» Вот так у меня гробили спектакли. Именно сборы вызывали у обкома интерес: откуда аншлаги в театре, который раньше их не имел? Что-то там не так…

– Запреты спектаклей по вашим пьесам вынуждали вас писать для эстрады?

– Нет-нет, занявшись пьесами, я полностью прекратил писать для эстрады. На эстраде мне стало тесно, но я ей благодарен. Эстрада учит работать на малой площади, в ограниченном времени, учит поймать внимание зрителя, не потеряв ни секунды. Упустил секунду – всё, провал.

Помимо пьес я писал прозу, имя мне составили рассказы. Книжки выходили в издательствах «Искусство», «Советская Россия», Библиотечках «Огонька» и «Крокодила», в «Мистецстве» и «Радянском письменнике».

От газеты «Советская культура», где я вел рубрику «Автопробег за шуткой», я на машине ездил по Европе и писал репортажи. Книга моих путевых очерков «Города и люди, или Полное собрание впечатлений» вышла стотысячным тиражом в издательстве «Мысль». Я много печатался в соцстранах, в частности, в Болгарии, Чехословакии, Польше.

«Моя красивая мама».

– Сколько книг у вас вышло?

– На русском языке 16 книг. Это в основном рассказы, а также пьесы, повесть «Теза с нашего двора» и последняя книга – роман «Смейся, паяц». Теза – женское имя, Тереза. Это повесть о предыдущей алие, когда прощались навсегда. Она давно складывалась у меня в голове, а когда замаячила перестройка, я удрал в Дом творчества в Репине и за две недели написал ее. Там жил тогда Юрий Нагибин, он попросил: «Дайте почитать» – «Она еще теплая…» – «Дайте-дайте, я обожаю теплое и сырое». На следующий день говорит: «Вы знаете, что вы пишете на идише, только по-русски?» Потом добавил: «Вы – растратчик. Из каждого вашего абзаца другой писатель сделал бы главу. Нельзя писать тюбиком. Это неэкономичный расход краски». Я ответил, что пришел в прозу из драматургии, а в драматургию из эстрады. Поэтому я прежде слышу, а потом вижу. Лишнее я вычеркиваю. Он говорит: «Эта болезнь была у Ильфа и Петрова, Олеши, Эрдмана…» Я прервал его: «Эта палата меня устраивает».

В Израиль я уехал в июне 90-го года, а повесть вышла в конце апреля в Библиотечке журнала «Огонек» тиражом в 150 тысяч. До того Коротич опубликовал главу в «Огоньке». Еще до моего отъезда издательский кооператив в Киеве подписал со мной договор и за две недели издал ее тиражом в 50 тысяч. В Израиле повесть выдержала шесть переизданий. В России ее издали «пираты». На основе повести я написал пьесу, она шла в Москве, а сейчас идет в шести украинских театрах и в тель-авивском Театре комедии.

– В конце 1980-х вы организовали в Москве театр «Гротеск». Он был на полной самоокупаемости?

– Конечно. Нам предоставили двухэтажный фабричный клуб в районе Таганки с залом на 400 мест. Мы начали готовить шоу «Ночь смеха», но к этому возник такой интерес в Москве, что 400 мест мне показалось мало, и я снял зал на 1200 мест в кинотеатре «Таганский». Там мы устроили открытие театра. «Ночь смеха» вели Леня Якубович и Вадик Жук. В фойе стоял щит из неструганых досок с надписью «Спонсоры театра “Гротеск”»: райисполком такой-то, мыловаренная фабрика» и так далее. Слева и справа две восточные красавицы в шальварах самозабвенно охлаждали щит опахалами. Два актера изображали нищих, на ступеньках лестницы пели куплеты о перестройке. Зрители принимали всё это за чистую монету, бросали им деньги, а испуганный администратор прибежал и спрашивал, что с ними делать. Лучшие карикатуристы Москвы Златковский, Дубов и Песков продавали в фойе свои шаржи. Мы устроили лотерею с шуточными призами, аукцион юмористических книг Горина, Арканова, Жванецкого, Альтова, Мишина, Задорнова. Провели три таких шоу.

Позже поставили мою пьесу «Семь Робинзонов»: название «Вперед-назад» я заменил. Спектакль оформляли Давид Боровский и его сын Александр. Я разобрал сцену и сделал в ней траншеи. Герои пьесы постепенно деградировали, из обезьян превращались в червей, ползали в траншеях… «Более веселого хулиганства я не видела», – сказала мне Пахмутова.

«Это мы, я и моя жена»

– Театр просуществовал два года. Потом вы переехали в Израиль. Когда появилась мысль издавать юмористический журнал?

– Еще до отъезда. А в Тель-Авиве ко мне пришли израильтяне и предложили проект с юмористическим журналом. Они ускорили процесс. Но, увы, оказались жуликами: два последних месяца не платили нам зарплату, взяли ссуды, деньги за будущую рекламу и удрали в Америку. Потом пришли другие люди, помогли нам подняться. И затем семь лет я вел это дело без всякой поддержки. Устраивал в тель-авивском Дворце спорта на пять тысяч мест Международный фестиваль смеха, организовывал вечера журнала «Балаган», открыл Центр смеха и гостиную «Балагана», где выступали многие артисты и писатели. К нам приходили и сабры, и выходцы из России. С 1990-го по 1998-й ежемесячно выходили журнал «Балаган», приложение для детей «Балагаша» и газета «Неправда». Они распространялись по всему миру, даже из Японии читатель прислал чек с напутствием «Банзайгезунд». В России «Балаган» распространяла «Роспечать». Предлагали и издавать в России, давали корпункт. Но я к тому времени уже устал от журнала, не нашел директора и закрыл это дело.

– Вы можете сказать, чем отличается юмор российских евреев от юмора коренных израильтян?

– Трудно ответить. Могу только подтвердить, что отличается. Не всё, что смешит их, смешит нас. Когда я приехал, то дал четыре рассказа в газету «Едиот ахронот». Их прекрасно приняли. Но я выбрал рассказы, где затронуты общечеловеческие проблемы. А вот моя повесть «Теза», где проблемы наших, советских евреев и где присутствует одесская специфика, переведена на иврит дважды, но я был против ее публикации: меня, моего юмора в этих переводах нет.

У них хороши сарказм и ирония в политической публицистике, в газетных фельетонах. А юмористическая литература гораздо слабее. Я это видел – многие приносили в «Балаган» переводы своих рассказов. Неоспоримой величиной среди израильских юмористов был Эфраим Кишон. Переводчик прислал мне его рассказы. Я ответил, что с удовольствием опубликую, если он разрешит слегка осовременить их, они были 30–40-летней давности. В архиве у меня хранится ответ Кишона. Он писал, что, поскольку некоторые реалии устарели, он разрешает их отредактировать. Гонорар просил заплатить только переводчику и высылать секретарю в Иерусалим по два номера журнала с его публикациями. Я опубликовал много его рассказов, это большой мастер.

Не скажу, что средний израильский юмор примитивней. Хотя есть много того, что ниже пояса, как и на сегодняшней российской эстраде. Израильтяне эмоциональней, чем евреи из России. Зал мгновенно отзывается на любую шутку, их легче рассмешить.

– Сейчас, после смерти Кишона, есть ли такой ивритский писатель, пишущий смешно, которого можно назвать общенациональной величиной?

– Думаю, что нет.

– Появился ли у вас другой проект после закрытия «Балагана»?

– Два года назад я основал театр «Какаду». По моим пьесам вышло три спектакля на русском языке. Сейчас мы намерены переходить на иврит и существовать на двух языках. Маленький рынок: играя только по-русски, выжить невозможно. Мэр Холона предоставил помещения для репетиций и для декораций. Пока существуем как антреприза. Спектакли оформляет один из лучших театральных художников Израиля Александр Лисянский, один из основоположников театра «Гешер». Мы получили приглашение на несколько фестивалей, но вывезти спектакли в другую страну пока нет возможности.

– Свой журнал, а теперь свой театр не отвлекают от сочинительства?

– Отвлекают. Ведь я всё время придумываю себе новую игрушку. В Киеве дома у меня был бар со стойкой, табуретками, фонарями на стенах. Друзья говорили, что это единственный бар в городе, открытый после полуночи. В Москве у меня был театр «Гротеск». В Израиле – журнал «Балаган», а теперь театр «Какаду». Но вот я мобилизовался и написал роман «Смейся, паяц». Он уже продается в России и на Украине, и, к моей радости, хорошо продается. Это повествование о нашей эпохе, о людях, окружавших меня, таких, как мой брат артист Леонид Каневский, мои друзья Аркадий Арканов, Григорий Горин, Леонид Якубович. Это мои размышления, моя исповедь и покаяние, но написанные с юмором и самоиронией. Теперь собираюсь писать продолжение повести «Теза с нашего двора». Я давно обещал читателям рассказать о том, как сложилась жизнь героев после отъезда из Советского Союза. Тем более что теперь я сам стал персонажем этой повести.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru