[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2004 НИСАН 5764 – 4 (144)

РАЗГАДКА ЧУДА

Бенедикт Сарнов

Предыдущий отрывок я закончил обещанием объяснить, по какой причине «Дело Мандельштама» закончилось не по трафарету.

Выполняя сейчас это свое обещание, я далек от мысли, что мое объяснение является единственно возможным. Просто хочу предложить свою версию разгадки этого чуда.

Я думаю, что ключевой репликой в том разговоре Сталина с Пастернаком был настойчивый вопрос Сталина:

– Но он мастер? Мастер?

И ответ Пастернака:

– Да не в этом дело.

Вот предположение, которое кажется мне наиболее вероятным.

Сталин хотел получить от Пастернака квалифицированное заключение о реальной ценности поэта Осипа Мандельштама. Он хотел узнать, как котируется Мандельштам на поэтической бирже, как ценится он в своей профессиональной среде.

Именно в этом, на первый взгляд, странном и необъяснимом интересе я вижу разгадку так называемого чуда.

Сталин всю жизнь испытывал суеверное уважение к поэзии и поэтам.

Мандельштам это остро чувствовал. Недаром он говорил жене:

– Чего ты жалуешься, поэзию уважают только у нас. За нее убивают. Только у нас. Больше нигде...

Уважение Сталина к поэтам проявлялось не только в том, что поэтов убивали.

Сталин прекрасно понимал, что мнение о нем потомков во многом будет зависеть от того, что о нем напишут поэты. Разумеется, не всякие, а те, стихам которых суждена долгая жизнь.

Узнав, что Мандельштам считается крупным поэтом, он решил до поры до времени его не убивать. Он понимал, что убийством поэта действие стихов не остановишь. Стихи уже существовали, распространялись в списках, передавались изустно.

Убить поэта – это пустяки. Это самое простое. Сталин был умнее. Он хотел добиться большего. Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина.

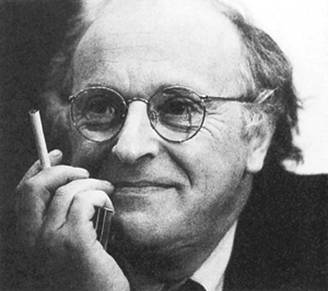

Б.Л. Пастернак: «Я никогда не был достаточно советским человеком...»

Разумеется, это всего лишь гипотеза. Но возникла она не на пустом месте. Вот свидетельство хорошо информированного современника:

«Говорили мне, что поэмы “Хорошо” и “Владимир Ленин” очень понравились наверху и что было предположение, что Владимир Владимирович будет писать такие же похвалы и главному хозяину. Этот прием был принят на Востоке, особенно при дворе персидских шахов, когда придворные поэты должны были воспевать их достоинства в преувеличенно хвалебных словах, – но после этих поэм Маяковского не стало.

Борис Леонидович сказал мне, что намеками ему было предложено взять на себя эту роль, но он пришел от этого в ужас и умолял не рассчитывать на него, к счастью, никаких мер против него не было принято. Какая-то судьба его хранила».

(Лев Горнунг. Дневник. 3 октября 1936 г. В кн.:

Воспоминания о Борисе Пастернаке. М. 1993. С. 80)

Если Сталин прямо намекал, что хочет быть воспет Пастернаком, почему у него не могло быть таких же намерений и в отношении Мандельштама?

Но тут возникает такой вопрос. Почему ему было важно, чтобы его воспевали именно Пастернак и Мандельштам? В конце концов, не все ли равно – кто? В поэтах не было недостатка.

Кажется, ведь это он сам сформулировал известный лозунг: «У нас незаменимых нет».

В отличие от своих учеников и последователей Сталин был не настолько наивен, чтобы надеяться на то, что великими поэтами в будущем будут считаться те, кого он сегодня назначит на эту должность. Когда Поликарпов, назначенный секретарем Союза писателей, донес Сталину о безобразиях, творящихся во вверенном ему ведомстве, Сталин ответил: «В настоящий момент, т. Поликарпов, мы не сможем предоставить вам других писателей. Хотите работать – работайте с этими...» Сталин прекрасно понимал, что в таком сложном и тонком деле, как литература, незаменимые люди должны быть. Но он полагал, что вся их незаменимость лежит в сфере узкой специализации, в сфере мастерства. «Незаменимый» в рамках привычных для Сталина понятий – это значило «уникальный специалист», «спец». А если «спец» действительно уникальный, важно, чтобы тебя обслужил именно он, а не кто другой. Точно так же, как если бы речь шла о хирургическом вмешательстве, важно, чтобы оперировал выдающийся хирург, а не заурядный.

В этом (как и во многом другом) Сталин был верным учеником Ленина:

«Известие о том, что Вас лечит новым способом “большевик”, хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. Упаси Б-же от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! Право же, в 99 случаях из 100 врачи-товарищи “ослы”, как мне раз сказал один хороший врач. Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных случаев) надо только у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретения большевика – это ужасно!!.. Если поедете зимой, во всяком случае заезжайте к первоклассным врачам в Швейцарии и Вене – будет непростительно, если Вы этого не сделаете!»

(В.И. Ленин – А.М. Горькому. Начало ноября 1913 г.)

Стихи, возвеличивающие Сталина, писали многие поэты. Но Сталину было нужно, чтобы его воспел именно Мандельштам. Во-первых, конечно, потому, что он, как ему доложили, был выдающимся специалистом в своем деле, мастером. А кроме того, еще и потому, что он был – «чужой». У Сталина был острый интерес к «чужим». К Булгакову, например. Не случайно он смотрел «Дни Турбиных» пятнадцать раз и не случайно заставил Поскребышева в ночь смерти Булгакова звонить и справляться: «Правда ли, что писатель Булгаков умер?»

Пастернак тоже был «чужим». Сам так себя ощущал и никогда не делал из этого секрета.

Когда следователь, занимавшийся реабилитацией Мейерхольда, начал разбирать его дело, он обнаружил, что, помимо всех прочих обвинений, Мейерхольду инкриминировалась связь с Пастернаком, Олешей и Эренбургом. Эренбург (единственный, чье имя из этой тройки было ему знакомо) объяснил, что ни Пастернак, ни Олеша никогда репрессированы не были, что оба они – честные советские писатели, имеющие большие заслуги перед советской литературой. Следователь встретился с Пастернаком и задал ему традиционный вопрос о Мейерхольде: «Вы были его другом?» Пастернак искренно удивился: «Что вы! Я никогда не был достаточно советским человеком для этого!»

***

Эстетическим идеалом Сталина был фасад Российской Империи: старая русская военная форма с погонами, деньги, похожие на царские трешки и пятерки, «царский» портрет генералиссимуса на здании Моссовета (левая нога на полшага впереди правой, в левой руке перчатки)...

Неограниченный властелин полумира, создатель государственной машины, с которой не могла сравниться ни одна империя прошлого, земной бог, официальный титул которого (величайший гений всех времен и народов, корифей науки, гениальный полководец, основоположник, создатель, зачинатель, лучший друг физкультурников и прочая, и прочая, и прочая) далеко превосходил количеством и пышностью определений полный титул российских самодержцев, он до конца своих дней не мог отделаться от комплекса неполноценности, от завистливого равнения на последнего отпрыска рухнувшей монархии. Я уверен, что лучшим комплиментом для Сталина, высшей оценкой созданной им империи были бы принятые всерьез полунасмешливые строки поэта: «Амуниция в порядке, как при Николае».

Венцом этого эстетического идеала, лучшим украшением фасада этого великолепного здания могли бы стать две-три оды, написанные двумя-тремя настоящими поэтами. Как сказал бы Паниковский, – «с раньшего времени, теперь таких нет!»

«Ни для кого не секрет, что А.Н. Толстой – это не кто иной, как бывший граф Алексей Николаевич Толстой...» Им ужасно импонировало, что они имеют в своем распоряжении бывшего графа.

(Эстетические идеалы правителей сталинского государства я сравниваю с эстетическими идеалами Паниковского не ради красного словца. Молотов с упоением говорил в какой-то своей речи: «Ни для кого не секрет, что А.Н. Толстой – это не кто иной, как бывший граф Алексей Николаевич Толстой...» Им ужасно импонировало, что они имеют в своем распоряжении бывшего графа. Это графство в сочетании со знаменитой фамилией давало им иллюзию, что Толстой у них настоящий, и сами они настоящие.)

Свидетельство Пастернака подтвердило Сталину, что Мандельштам – настоящий.

Впрочем, это, наверно, было известно ему и раньше. До ареста Мандельштам получал совнаркомовскую пенсию в двести рублей. Получению пенсии способствовал Молотов. Она была дана, как пишет Н.Я. Мандельштам, «за заслуги в русской литературе при невозможности использовать в литературе советской».

Если вдуматься, уже сама эта формулировка представляет собой еле заметную трещину в монолите революционной ортодоксальности. Выходит, будучи справедливо отторгнутым советской литературой (самой передовой литературой мира и т.д.), можно в то же время представлять собой некую ценность, так сказать, по гамбургскому счету.

Эта двойная бухгалтерия, это инстинктивное уважение к гамбургскому счету было в высшей степени характерно для Сталина.

Ленин ощущал себя скорее создателем нового гамбургского счета, более истинного, нежели все, существовавшие когда-либо прежде. Он был родоначальником великой переоценки всех ценностей, создателем новой, естественно, самой совершенной, системы отсчета. Ломая и взрывая все общепринятое, он мог позволить себе презрительную гримасу по отношению к любому авторитету.

«Ходили в театр смотреть “Сверчка на печи” Диккенса. Уже после первого действия Ильич заскучал, стала бить по нервам мещанская сентиментальность Диккенса, а когда начался разговор старого игрушечника с его слепой дочерью, не выдержал Ильич, ушел с середины действия».

(Н.К. Крупская. Что нравилось Ильичу из художественной литературы)

У Сталина была психология узурпатора, психология человека, незаконно утвердившегося на интеллектуальном троне. Корифей науки (хотелось бы знать, какой именно?) инстинктивно считался с научными и художественными авторитетами, особенно с «чужими». Отношение Ленина к европейским знаменитостям касалось не только врачей. С не меньшим почтением относился он и к другим буржуазным спецам – например, к инженерам. (Пока не вырастили кадры своих.) На писателей, а тем более на философов, это его почтение, разумеется, не распространялось. Писатель, признанный Западом, в глазах Ленина мог оказаться и ничтожеством, и филистером, и кем угодно. В глазах Сталина – никогда. Мнение «чужих» было для Сталина очень высокой меркой.

Ленин был откровеннее Сталина. Не стеснялся говорить то, что думал. Отведя искусству только «пропагандную роль», он был последователен до конца.

Сталин же, на словах признавая только «пропагандное» искусство, доступное массам, доходчивое и т.п., мог одновременно желать, чтобы его воспел какой-нибудь сюрреалист или мистик на своем, не имеющем никакого пропагандного значения, «птичьем», сюрреалистском или мистическом языке. Потому что сюрреалист или мистик – это «чужой», а если даже «чужие» меня признают, значит, я и в самом деле чего-то стою.

Ленин был честнее. Он, скорее, готов был повторять в подобных случаях классическую формулу Бебеля: «Когда меня хвалят враги, я думаю: старый Август, вспомни, какую глупость ты сделал?»

Вовсе не случайно Ленин откровенно недолюбливал Маяковского, а Сталин назвал его «лучшим, талантливейшим поэтом эпохи». Дело было не в разнице вкусов. Тут сыграла роль все та же «двойная бухгалтерия».

Ленину претила сложность Маяковского, его приверженность «левым формам», его футуризм, потому что он искренно хотел, чтобы искусство было доступно массам.

Сталину было на все это в высшей степени наплевать. Для него главным в этом случае было другое: лишь бы поэт высоко котировался по гамбургскому счету. Любопытно, что знаменитая фраза Сталина: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» представляет собой почти буквальное повторение аналогичной фразы из письма Л.Ю. Брик, послужившего поводом для сталинской резолюции. Из письма Л.Ю. Брик Сталин узнал, что в кругах художественной интеллигенции Маяковский ценится высоко. Подсчитав все «за» и «против», он решил присоединиться к этой высокой оценке.

Будучи сам неудавшимся стихотворцем, Сталин в этой области безотчетно готов был прислушаться к мнению авторитетов.

Не зря он так настойчиво домогался у Пастернака: «Но ведь он же мастер? Мастер?»

В ответе на этот вопрос для него было все. Крупный поэт – это значило крупный мастер. Другого значения слова «поэт» Сталин не понимал. А если «мастер», значит, сможет возвеличить «на том же уровне мастерства», что и разоблачил. И тогда возвеличивающие стихи перечеркнут те, разоблачительные. Если все дело в мастерстве, то как смогут потомки отличить стихи, написанные «под нажимом», от стихов, родившихся по естественному велению души? Все это пустяки. В «мистику» Сталин начисто не верил. Он был материалистом и диалектиком. Он для того и пощадил Мандельштама, для того и отправил его не «на канал», а в Воронеж. Он ждал, что этот простой расчет принесет плоды.

И дождался.

***

Мандельштам понял намерения Сталина. (А может быть, ему намекнули, помогли их понять.) Так или иначе, он оказался заложником этих сталинских планов, этих невысказанных, но достаточно понятных сталинских намерений. Доведенный до отчаяния, загнанный в угол, он решил попробовать спасти жизнь ценой нескольких вымученных строф. Он решил написать ожидаемую от него «оду Сталину».

Вот как вспоминает об этом вдова поэта.

«У окна в портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший для всего на свете. О. М. прежде всего завладел столом и разложил карандаши и бумагу. Для него это было необычным поступком – ведь стихи он сочинял с голоса и в бумаге нуждался только в самом конце работы. Каждое утро он садился за стол и брал в руки карандаш: писатель как писатель! Не проходило и получаса, как он вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства: “Вот Асеев – мастер! Он бы не задумался и сразу написал!..” Попытка насилия над самим собой упорно не удавалась».

(Надежда Мандельштам. Воспоминания)

Н.Н. Асеев. «Вот Асеев – мастер! Он бы не задумался и сразу написал!..»

В конце концов «попытка насилия над собой» все-таки удалась.

В результате явилась на свет долгожданная «Ода», завершающаяся такой торжественной кодой:

И шестикратно я в сознанье берегу, –

Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,

Его огромный путь через тайгу

И ленинский Октябрь – до выполненной клятвы.

Правдивей правды нет, чем искренность бойца.

Для чести и любви, для воздуха и стали

Есть имя славное для сильных губ чтеца,

Его мы слышали, и мы его застали.

Казалось бы, расчет Сталина полностью оправдался. Стихи были написаны. Теперь Мандельштама можно было убить. (Что и было сделано.)

Но Сталин ошибся.

Мандельштам не был мастером. Он был поэтом. Он написал стихи, возвеличивающие Сталина. И тем не менее план Сталина потерпел полный крах. Потому что такие стихи мог написать Лебедев-Кумач. Или Долматовский. Или Ошанин. Кто угодно! Чтобы написать такие стихи, не надо было быть Мандельштамом. Чтобы получить такие стихи, не стоило вести всю эту сложную игру.

Справедливости ради следует отметить, что Лебедев-Кумач или Долматовский бесхитростно срифмовали бы «стали» и «Сталин». Мандельштам, инстинктивно озабоченный соображениями элементарного вкуса, обманул привычные ожидания читателей последней, чуть менее банальной, строкой: «Его мы слышали, и мы его застали...» Явно превышают возможности Долматовского, Ошанина и Лебедева-Кумача слова: «Для сильных губ чтеца». Но – «Есть имя славное» – это уже чистый, беспримесный, стопроцентный Лебедев-Кумач.

Все-таки зря Сталин отказался встретиться с Пастернаком и поговорить с ним «о жизни и смерти».

Хотя – он бы все равно ничего не понял. Не мог он понять, что означает досадливая фраза Пастернака: «Да не в этом дело», сказанная в ответ на простой и ясный вопрос: «Но он же мастер? Мастер?»

Конечно, Сталин не без основания считал себя крупнейшим специалистом по вопросам «жизни и смерти». Он знал, что сломать можно любого человека, даже самого сильного. А Мандельштам вовсе не принадлежал к числу самых сильных.

Но Сталин не знал, что сломать человека – это еще не значит сломать поэта.

Он не знал, что поэта легче убить, чем заставить его воспеть то, что ему враждебно.

***

Мандельштам не был мастером, он был поэтом. Если это не риторическая фигура, надо попытаться понять, что конкретно она означает.

Мандельштам ткал свою поэтическую ткань не из слов. Этого он не умел. Его стихи были сотканы совсем из другого материала.

Невольная свидетельница рождения едва ли не всех его стихов (невольная, потому что у Мандельштама никогда не было не то что «кабинета», но даже кухоньки, каморки, где он мог бы уединиться) Н.Я. Мандельштам свидетельствует:

«Стихи начинаются так: в ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О.М. пытается избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти. Он мотал головой, словно ее можно выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто не заглушало ее – ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате...

У меня создалось такое ощущение, что стихи существуют до того, как написаны. (О.М. никогда не говорил, что стихи “написаны”. Он сначала “сочинял”, потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова».

(Надежда Мандельштам. Воспоминания)

Пастернак, которому все это было знакомо с младенчества («Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, – а слова являются о третьем годе»), потому-то и поморщился досадливо на вопрос Сталина («Но ведь он же мастер?»), что вопрос этот предполагал принципиально иное представление о существе дела. Представление это, резонно казавшееся Пастернаку чудовищной чушью, так как оно находилось в вопиющем противоречии со всем его опытом, предполагает, что единый и нераздельный процесс отчетливо делится на «содержание» и «форму», причем собственно писание стихов состоит как раз в том, что для «содержания» подбирается соответствующая «форма».

Идущих этим путем Мандельштам в «Разговоре о Данте» назвал «переводчиками готового смысла». Тут слово «мастер» было бы вполне уместно. Но оно имело бы смысл скорее уничижительный, нежели комплиментарный.

В том же «Разговоре о Данте» Мандельштам сравнивает «форму» с губкой, из которой выжимается «содержание». Если «губка» суха, из нее ничего не выжмешь.

Таков был единственный доступный ему способ творить.

Очень характерно, что, ощутив невозможность написать стихи иным способом, Мандельштам позавидовал не кому-нибудь, а именно Асееву.

Асеев – «мастер» в понимании Мандельштама вовсе не потому, что владеет некими ремесленными приемами, которыми он, Мандельштам, не владеет. Дело не в этом.

Асеев – «мастер» прежде всего потому, что «поиски максимальной яркости выражения и незаношенности речи», как он сам признавался, всю жизнь были для него главным и, может быть, даже единственным стимулом поэтической работы. Слово, словесная ткань стиха – в этом для Асеева начало и конец работы поэта, с этого все начинается и к этому все сводится, даже когда порыв и вдохновение истинного творца он противопоставляет механическому версификаторскому умению виршеплета-ремесленника:

«Стихи можно научиться рифмовать и аллитерировать, но придать им силу и выразительности таким сочетанием слов, которые бы переосмысливали обычное в необычное, раскрывали бы сущность явления не через длительное изложение, а молниеносно, озаренно, пронизывая как электричеством смысла слова, отдаленно живущие в обиходе, – этому научиться нельзя; для этого надо быть поэтом, а не виршеплетом».

(Николай Асеев. Зачем и кому нужна поэзия. М., 1961. С. 46)

Как именно пронизывает мозг поэта это «электричество смысла», Асеев показывает, восстанавливая начальную стадию творческого процесса исходя из собственного поэтического опыта. Как-то в «Огоньке» бросился ему в глаза портрет ивановской ткачихи Анны Куликовой:

«Имя Анны отмечается в памяти. Дальше начинается работа звуковая, подыскивание рифмы. “Анна, Анна”. Стоп. Вот она, рифма: “Дон Жуана”. Созвучие своей противоположностью уже дает сравнение, уже освещает начало темы. В самом деле, ведь ту, байроновскую и пушкинскую, “дон-жуанистую” тоже звали Анной. В разнице между ними и спряталась моя тема. Образ начинает вырастать, высветляясь в сознании и одновременно складываясь в строки».

Это не просто заметки ремесленника, решившего поделиться производственными секретами. Это именно попытка проникнуть в самые глубины психологии художественного творчества. И что же увидели мы вместе с Асеевым в этих глубинах? Мы увидели, что звуковой образ, сближение слов, случайно, по созвучию, сцепившихся друг с другом, у Асеева предшествует смыслу.

Это пока еще подчеркивает не различие, а сходство творческого процесса у Асеева и у Мандельштама. Различие – в другом. На том, как велика роль случайности в процессе художественного творчества, однажды сосредоточил свое внимание Л.Н. Толстой:

«Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он все-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками.

– Так, так! – проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу.

Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и даже должно было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна; каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такою, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна».

(Л. Н. Толстой. Анна Каренина).

Может показаться, что это описание творческого процесса в принципе совпадает с асеевским: ту роль, какую у толстовского художника Михайлова сыграло пятно стеарина, случайно попавшее на рисунок, у Асеева выполнило случайное созвучие имен. Может показаться, что вся разница лишь в том, что Асеев, в отличие от Толстого, бесконечно огрубляет сложный и тонкий процесс, омертвляет живое.

Однако тут есть и другое различие, неизмеримо более существенное. Толстой недаром говорит о возникшей случайно фигуре, что она вдруг «стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить». Ее нельзя было изменить, потому что она как бы существовала до того, как была нарисована. Процесс творчества состоял, как говорит Н.Я., «в напряженном улавливании и проявлении уже существующего» образа. Пятно стеарина, случайно оказавшееся на рисунке, помогло художнику вытащить этот образ из себя, из глубин своего сознания. Сложность задачи в том и состояла, что надо было вытащить его не повредив.

У Асеева все было иначе. Мысль, что ткачиха Анна Куликова выше Анны Карениной и пушкинской Донны Анны, была «вытащена» поэтом отнюдь не из глубин собственного сознания. Идеи такого рода тогда носились в воздухе. Конечно, Асееву эта мысль была не чужая. В какой-то степени она отражала уровень его представлений о жизни. Но – не более.

Образ, родившийся из созвучия имен, помог «оформить», то есть проиллюстрировать эту нехитрую мысль.

Точно так же обстояло бы дело, если бы Асеев, очутившись в положении Мандельштама, решил написать стихи, прославляющие Сталина. Сталин – гений. Это было для него аксиомой. Задача состояла бы в том, чтобы «оформить» эту аксиому с максимальной «художественностью», то есть не банально, стремясь к «максимальной яркости и незаношенности речи», к максимальной остроте и выразительности словесного и образного построения.

Нет, он бы не кривил душой. Он был бы даже по-своему искренен. Но эта искренность не была бы результатом полного, абсолютного самообнажения.

Асеев, пользуясь термином Мандельштама, был «переводчиком готового смысла». Разница между Мандельштамом и Асеевым была не в том, что они по-разному относились к Сталину и к советской действительности. Разница была в том, что Асеев умел писать стихи, не самообнажаясь, не вытаскивая на поверхность, не выявляя в стихе весь запас своих подспудных, тайных впечатлений, идущих из подсознания, из самих глубин личности.

А Мандельштам этого не умел. Попытаться написать стихи, прославляющие Сталина, – это значило для него прежде всего найти где-то на самом дне своей души хоть какую-то точку опоры для этого чувства.

Не случайно, фиксируя процесс создания «Оды», Н. Я. Мандельштам всячески подчеркивает искусственность этого акта, выразившуюся в совсем не свойственном Мандельштаму стремлении сочинять за столом, с карандашом в руке («...писатель как писатель!»).

Впрочем, по ее же свидетельству, долго усидеть за столом Мандельштаму не удавалось:

«Не проходило и получаса, как он вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства: “Вот Асеев – мастер!..”

... Потом, внезапно успокоившись, ложился на кровать, просил чаю, снова поднимался, через форточку кормил сахаром соседского дворового пса – чтобы добраться до форточки, надо было влезть на стол с аккуратно разложенной бумагой и карандашами, – снова расхаживал взад и вперед по комнате и, прояснившись, начинал бормотать. Это значит, что он не сумел задушить собственные стихи и, вырвавшись, они победили рогатую нечисть».

(Надежда Мандельштам. Воспоминания)

В многочисленных суждениях о мандельштамовской «Оде» Сталину (сейчас их собралось уже столько, что при желании из них можно было бы составить целый том) мнение о ней Надежды Яковлевны, как правило, оспаривается. Или – вообще не принимается во внимание. А уж над этим ее доводом умудренные эрудицией исследователи просто глумятся:

«Второе обычное возражение: Мандельштам действительно писал хвалу Сталину, но делал это принужденно, искусственно, насилуя себя. (Одним из признаков искусственности, “заданности” “Оды” часто считается то, что Мандельштам, в противоположность своим привычкам, сочинял ее не “на слух”, а за рабочим столом – “просто Федин какой-то!” Маяковский тоже однажды в жизни засел на месяц сочинять не “на ходу”, а взаперти – станем ли мы от этого считать его поэму “Про это” искусственной и неискренней?) Спорить с этим пониманием я не буду, потому что спорить пришлось бы почти исключительно с Н.Я. Мандельштам, а на это я не имею нравственного права. Н.Я. совершила подвиг: она имела возможность, хоть и ненадежную, просто уничтожить “Оду”, но вопреки чужим и собственным желаниям сохранила ее для нас... Этого достаточно».

(М.Л. Гаспаров. О. Мандельштам.

Гражданская лирика 1937 года.

М., 1996. С. 88, 89)

М.Л. Гаспаров. «Стихи делятся не на хорошие и плохие,

а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому».

В общем, высказав когда-то свое нелицеприятное мнение о мандельштамовской «Оде» (признаюсь: представлявшееся мне неопровержимым и ясным, «как простая гамма»), я оказался в полном одиночестве. Одни исследователи (Л. Кацис, П. Нерлер) пытались доказать, что на самом деле «Ода» написана эзоповым языком, скрывающим истинное – сугубо отрицательное – отношение поэта к Сталину. Другие исходили из уверенности, что намерение воспеть вождя было у Мандельштама искренним и в полной мере ему удалось. Версия о попытке насилия над собой безоговорочно осуждалась как вульгарная, упрощенческая и очевидно несправедливая.

В комментариях к первому тому двухтомника 1990 года это утверждалось как некая аксиома, общепринятая, всеми признанная и неопровержимая:

«Существует упрощенно-неправомерный взгляд на “Оду” как на выражение слабости духа поэта и потеря им “поэтической правоты” (см. напр.: Сарнов Б. Заложник вечности [Случай Мандельштама]».

(Осип Мандельштам. Сочинения. Том первый. М., 1990. С. 587)

Такое мнение литературоведов (стиховедов) ни в малой степени меня не удивляет. Стиховеды ведь не очень-то умеют отличать хорошие стихи от плохих, настоящие от поддельных. Собственно, они даже убеждены, что им и не надо их различать, что это умение не только не входит в состав профессии литературоведа, но даже ей, этой профессии, принципиально противопоказано.

Вот что говорит по этому поводу один из самых блестящих представителей отечественного литературоведения – Г.О. Винокур:

«У нас безнадежно путают понятия “критики” и “науки”. На самом деле, между критиком произведения искусства и ученым, исследующим его, такое же соотношение, какое существует между барышней, составляющей букет из цветов, и ученым ботаником. Первые – критик и барышня – оценивают предмет с точки зрения своей или общепринятой эстетики, вторые – искусствовед и ботаник – хотят лишь понять, что за предмет они наблюдают, на какие элементы он распадается, каковы законы соединения этих элементов, каков генезис их и т.д. Ученый не оценивает, а изучает. Как ботаник не знает растений красивых и уродливых, как математик не знает чисел дурных и хороших, так и искусствовед не знает прекрасных и безобразных, талантливых и бездарных произведений искусства. Такое разграничение – дело критика».

(Винокур Г.О. Чем должна быть научная поэтика;

Винокур Г.О. Филологические исследования. М., 1990. С. 9.)

А вот какую интересную мысль высказал только что упоминавшийся мною М. Гаспаров:

«Стихи делятся не на хорошие и плохие, а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что, если ахматовский “Реквием” такие же слабые стихи, как “Слава миру”?»

(М. Гаспаров. Записи и выписки.

М., 2000. С. 42)

Прочитав это, я сперва подумал: шутка. Неуклюжая, конечно (человеку, профессионально занимающемуся стихами, не следовало бы так шутить), но все-таки – шутка.

Однако, продолжая читать эту в высшей степени интересную книгу известного нашего стиховеда, я убедился, что, высказывая это свое замечательное предположение по поводу «Реквиема» и «Славы миру», он и не думал шутить.

«Отделять хорошие стихи от плохих – это не дело науки; а отделять более исторически значимые от менее значимых и устанавливать сложные связи между ними – для этого еще “не настала история”, как выражался К. Прутков. В каждой исторической эпохе сосуществуют пережитки прошлого и зачатки будущего, разделить их с уверенностью можно, только глядя из будущего».

(Там же. С. 318 – 318.)

Тут уж никакой шуткой даже и не пахнет. Сказано совершенно всерьез. И в свете этого высказывания приведенное выше замечание насчет «Реквиема» и «Славы миру» обретает новый, еще более удручающий смысл: кто его знает, как еще оно там обернется, когда на эти ахматовские стихи будет брошен взгляд «из будущего»? Поди угадай, что они там, в будущем, сочтут «пережитками прошлого» – то, что выплеснулось в ахматовском «Реквиеме» или в ее вымученном славословии Сталину?

Итак, стиховеды не знают (и не хотят знать), чем хорошие стихи отличаются от плохих, подлинные – от поддельных.

Знают поэты:

«... Вы спрашиваете, хорошие ли у Вас стихи. Вы спрашиваете меня. До меня Вы спрашивали других. Вы посылаете их в журналы. Вы сравниваете их с другими стихами и тревожитесь, когда та или иная редакция их отклоняет. Итак (раз Вы разрешили мне Вам посоветовать), я попрошу Вас всё это оставить... Есть только одно единственное средство. Уйдите в себя. Испытуйте причину, заставляющую Вас писать; проверьте, простираются ли ее корни до самой глубины Вашего сердца... – И если из этого оборота внутрь, из этого погружения в собственный мир получатся стихи, тогда Вам и в помыслы не придет кого-нибудь спрашивать, хорошие ли это стихи. Вы также не попытаетесь заинтересовать своими вещами журналы, ибо они станут для Вас любимым, кровным достоянием, куском и голосом собственной жизни. Произведение искусства хорошо, когда вызвано необходимостью. В природе его происхождения – суждение о нем: нет другого».

(Р.-М. Рильке. Письма к молодому поэту;

Р.-М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден.

Письма. Стихи. М., 1971. C. 185)

Райнер Мария Рильке: «Произведение искусства хорошо, когда вызвано необходимостью.

В природе его происхождения – суждение о нем: нет другого».

Я не знаю более ясного определения границы, пролегающей между подлинным произведением искусства и подделкой. (Пушкин не зря говорил, что поэтическая слава его не померкнет, «пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит».)

Гаспаровское сопоставление вымученного ахматовского цикла «Слава миру» с «Реквиемом», уравнивающее эти стихи «по качеству», меня шокировало, помимо всего прочего, вероятно, еще и потому, что различная «природа происхождения» этих двух циклов достаточно хорошо известна.

Но если бы даже она и не была нам известна (из биографии поэта), разную их природу мы все равно не могли бы не ощутить.

Сравним только два четверостишия: одно из первого, другое из второго цикла.

И благодарного народа

Он слышит голос: «Мы пришли

Сказать: где Сталин, там свобода,

Мир и величие земли!»

Это – из цикла «Слава миру». А вот – из «Реквиема»:

У меня сегодня много дела:

Надо память до конца убить,

Надо, чтоб душа окаменела,

Надо снова научиться жить.

Второе четверостишие разительно отличается от первого отчетливо выраженным в нем внутренним жестом.

Но столь же отчетлив «внутренний жест» (другой, совсем другой!), непроизвольно зафиксированный поэтом в первом четверостишии.

В «Капитанской дочке» (незабываемая сцена!) Гринева, которого только что чуть не вздернули на виселицу, подтаскивают к Пугачеву, ставят перед ним на колени и подсказывают: «Целуй руку, целуй...» А верный Савельич, стоя у него за спиной, толкает его и шепчет: «Батюшка Петр Андреич! Не упрямься! Что тебе стоит? Плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Гринев, как мы помним, не внял этому совету, признавшись, что «предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению».

А Анна Андреевна поступила именно так, как советовал Гриневу Савельич.

Она приложилась губами к руке палача. Но губы ее были холодны, как у мертвеца. И именно вот эта холодность, бесчувственность, окаменелость души и составляют «внутренний жест» процитированного четверостишия. Чего, кстати, сама Ахматова даже и не скрывает: слова, сказанные ею о Сталине, на самом деле ведь произносит не она, а некий безликий хор абстрактного «благодарного народа».

***

Нет, неумение стиховедов отличать хорошие стихи от плохих не должно нас удивлять. Поэтому меня и не удивили суждения о мандельштамовской «Оде» М.Л.Гаспарова и Ю.М. Лотмана.

Удивили суждения поэтов.

Удивил ответ Иосифа Бродского на вопрос анкеты Мандельштамовского общества:

«Вопрос: Как Вы относитесь к мандельштамовской “Оде”?

Ответ: Как к одному из его лучших стихотворений».

(Сохрани мою речь. Записки Мандельштамовского

общества. М., 2000. С. 64)

В меньшей мере – но тоже удивил Александр Кушнер:

«... Мандельштаму в 1937-м уже никто помочь не мог... Нужны были стихи о вожде, которые с лихвой перекрыли бы предыдущие.

Таков повод, толчок. Стихи написаны по необходимости. И все же. Читая их, невозможно отделаться от мысли, что здесь не просто демонстрация мастерства и умения, хотя Мандельштам “умел” писать стихи и некоторые его вещи оставляют впечатление даже излишней виртуозности, когда стиховая изощренность загоняет мысль в угол и убивает чувство (“К немецкой речи”, например).

Здесь – другое. Мандельштам увлекся – и увлекло его не только стремление спасти свою жизнь. Иначе он написал бы что-нибудь доступное пониманию Сталина, считавшего “Девушку и смерть” выше “Фауста” Гете».

(«Попробуйте меня от века оторвать...»

В кн.: Александр Кушнер. Аполлон в снегу. Л., 1991. С. 243)

И дальше, процитировав финальные строки «Оды», – те самые, о которых я отозвался так пренебрежительно («Такие стихи мог написать Лебедев-Кумач. Или Долматовский. Или Ошанин. Кто угодно! Чтобы написать такие стихи, не надо было быть Мандельштамом»), он замечает:

«... Это вам не беспомощные стихи Ахматовой (1951 года), вызванные необходимостью спасти сына, сидящего в лагере. Когда в стихах нет настоящего чувства – это видно сразу».

(Там же. С. 247.)

В том же духе, даже, пожалуй, еще решительнее он высказался на эту тему, выступая при обсуждении «Оды» на мандельштамовской конференции в Лондоне (июль 1991). Там, правда, насколько я могу судить, речь шла о техническом совершенстве этого стихотворения.

Текста этого его выступления у меня нет, но довольно ясное представление о нем дает зафиксированная в опубликованной части стенограммы реплика И. Бродского:

«Это действительно, я совершенно согласен с Александром Семеновичем Кушнером, произведение грандиозное. Это грандиозное произведение, это произведение в некотором роде – технически говоря, то есть с той точки зрения, чем стала русская поэзия в последующие, скажем, полвека,.. это произведение еще, чисто технически, пророческое. Это произведение абсолютно дискурсивное, произведение с определенной целью, с определенными задачами и систематическим решением этих задач. Кушнер абсолютно прав – не следует смешивать это».

(Сохрани мою речь... С. 38)

Иосиф Бродский: «Это грандиозное произведение, это произведение в некотором роде пророческое».

Не следует смешивать, судя по контексту, ложную задачу и блистательное (с точки зрения чистой техники даже пророческое) ее решение. Как говорил Л.Н. Толстой, а вслед за ним не раз повторял Пастернак, «как будто можно написать хорошо то, что на самом деле дурно».

Помимо этих двух (известных мне) высказываний А. Кушнера о мандельштамовской «Оде», есть у него еще и третье, пожалуй, самое интересное:

«Не напиши Державин “Фелицы”, никогда бы не быть ему “приближенным к престолу”. А когда после неудачного губернаторства и ввиду судебных неприятностей Державину пришлось опять искать защиты государыни, ничего другого не оставалось, как написать еще одну, куда более лестную, неприлично-хвалебную, захлебывающуюся оду “Изображение Фелицы”. В первой ее строфе поэт за помощью обращается к Рафаэлю! “Умел ты кистию свободной Непостижимость написать – Умей моей б-гоподобной Царевны образ начертать”. И дальше: “И духа чувства возвышенны, и разума ее дела – Фелица, ангел воплощенный! В твоей картине бы жила”. Я потому привожу здесь эти державинские строки, что через полтора столетия примерно так же, обращаясь за помощью к художнику (“Когда б я уголь взял для высшей похвалы, Для радости рисунка непреложной... Художник, береги и охраняй бойца: В рост окружи его сырым и синим бором Вниманья влажного. Не огорчить отца Недобрым образом иль мыслей недобором, Художник, помоги тому, кто весь с тобой” и т.д.), пробовал умилостивитиь вождя в сталинской оде Мандельштам – и перекличка его с Державиным очевидна! (Почему-то ее не заметили исследователи, писавшие о мандельштамовской оде.) Более того, возможно, написать эти стихи Мандельштаму было легче, чем это нам представляется, как раз благодаря этой перекличке: помимо “идейной”, идеологической ставилась еще и художественная задача».

(Александр Кушнер. Царь Давид не был

якобинцем. Власть искусства и искусство власти.

«Московские новости», 12 – 18 марта 2002)

Александр Кушнер: «Мандельштам увлекся – и увлекло его не только стремление спасти свою жизнь».

Замечание очень тонкое. Но автор этого тонкого замечания, быть может, сам того не замечая, в сущности, уничтожил мандельштамовскую «Оду», начисто перечеркнув собственную высокую ее оценку.

Ведь ода Державина «Изображение Фелицы» отличается от первой его «Фелицы» главным образом не тем, что она «куда более лестная, неприлично-хвалебная, захлебывающаяся».

В первой своей оде, прославляющей Екатерину, Державин тоже захлебывался лестью. Но тогда он еще не был приближен к престолу, на императрицу глядел издали, видел ее в романтическом свете. То есть – в своих восхвалениях ее был искренен. И стих его очаровывал, покорял своей естественной живостью:

Слух идет о твоих поступках,

Что ты нимало не горда,

Любезна и в делах и в шутках,

Приятна в дружбе и тверда;

Что ты в напастях равнодушна,

А в славе так великодушна,

Что отреклась и мудрой слыть.

Еще же говорят не ложно,

Что будто бы всегда возможно

Тебе и правду говорить.

Тут он тоже льстил, конечно. Но нимало при этом не кривил душой, прямо признаваясь, что изображаемый им прелестный образ он рисует не с натуры, а как бы присоединяясь к тому, о чем единодушно твердят вокруг него очарованные «царевной» все ее подданные.

«Изображение Фелицы» Державин сочинял уже в иное время и совсем при иных обстоятельствах:

«По своему чину, Гаврила Романович имел право ездить на выходы во дворец, но так как императрица не удостоивала его особенного внимания и оттого ему казалось, что она забыла свое обещание, то он решил искать покровительства нового любимца, который начал входить в милость почти одновременно с возвращением Державина в Петербург. Свое сближение с Платоном Зубовым он сам рассказывает в своих записках с простодушием, которое делает честь его правдивости... Поэт без всяких околичностей сознается, что несколько раз придворные лакеи не допускали его до молодого счастливца и что не оставалось другого средства победить препятствия, как “прибегнуть к своему таланту”».

(Жизнь Державина описанная Я. Гротом. СПб., 1880. С. 582)

Г.Р. Державин. Теперь он был уже не тем безвестным молодым офицером, каким был,

создавая первую свою оду, а опытным царедворцем, хорошо знавшим при дворе все входы и выходы.

Теперь он был уже не тем безвестным молодым офицером, каким был, создавая первую свою оду, а опытным царедворцем, хорошо знавшим при дворе все входы и выходы. Узнав императрицу вблизи, он уже с трудом находил в своей душе опору для тех чувств, которые срочно понадобилось ему выразить. И вот тут-то и понадобился ему Рафаэль – как подпорка, как способ высказать более или менее благопристойно то, чего от души он высказать уже не мог.

Но и Рафаэль не помог.

Стих «Изображения Фелицы» уже совсем не тот, каким был живой и выразительный стих его первой оды. Он выспренен, натужен и – при том, что стихотворная техника поэта за прошедшие годы, казалось, должна была обрести большую выразительность и силу, – неуклюж и косноязычен:

И славу моему ты взору

Ее представь, как бы в ночи

Возженну бриллиантов гору,

От коей бы лились лучи

И живо в вечности играли;

На светлу оной крутизну

Калифы многие желали:

Ползли, скользили – пали в тьму...

Но что, Рафаэль, что ты пишешь?

Кого ты, где изобразил?

Не на холсте, не в красках дышишь,

И не металл ты оживил:

Я в сердце зрю алмазну гору;

На нем божественны черты

Сияют исступленну взору;

На нем в лучах – Фелица, ты!

Ложь в лирической поэзии опасна, ибо сейчас обнаружит себя надутостью, – заметил однажды Гоголь. А о державинских одах, подобных «Изображению Фелицы», он высказался так:

«Он слишком повредил себе тем, что не сжег по крайней мере целой половины од своих. Эта половина од представляет явленье поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как сделал это Державин в этой несчастной половине своих од. Точно, как если бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: всё, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего – здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцырь великана, да еще не так, как следует».

(Н.В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том восьмой. Л. 1952. С. 230)

«...Исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, – всё скрыпит, как телега с немазанными колесами, и стихотворение – точный труп, оставленный душою».

(Там же. С. 371)

Все это может быть отнесено и к вымученной мандельштамовской «Сталинской оде». Вот лишь наиболее очевидные примеры таких его беспомощных попыток прославления вождя:

Могучие глаза решительно добры...

Эпитет «могучие» по отношению к глазам уже и сам по себе звучит достаточно комично. До предела напрягшийся, натужный голос поэта тут словно бы срывается на крик. Но могучие глаза к тому же еще и добры. И не просто добры, но добры – решительно.

Или вот это – совсем уже пародийное:

Он все мне чудится в шинели, в картузе.

На чудной площади с счастливыми глазами.

Тут уж точно – по слову Гоголя – «всё скрыпит, как телега с немазанными колесами».

Как же могли всего этого не заметить такие прославленные поэты и тонкие ценители поэтического слова, как Александр Кушнер и Иосиф Бродский?

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru