КАК ЭТО БЫЛО

КАК ЭТО БЫЛО

Бенедикт Сарнов

О том, что именно написал Эренбург в своем письме Сталину, я долгое время не знал. Эренбург, как я уже сказал, не только в своих мемуарах упомянул об этом вскользь и весьма туманно, но даже в личном общении избегал разговоров на эту тему.

Впервые узнал я о том, что скрывалось за теми несколькими глухими строчками его мемуаров, от Ирины.

Имя Ирины – единственной дочери Ильи Григорьевича – уже не раз упоминалось мною на этих страницах. Но сейчас настало время сказать о ней чуть подробнее.

Я уже говорил, что с Ириной мы дружили тридцать лет, что она была очень близким нам человеком, одним из самых близких.

Когда-нибудь я, быть может, еще вернусь к рассказу о ней и нашей многолетней дружбе с нею. А пока ограничусь лишь несколькими короткими штрихами. К тому же, о том, что за человек была Ирина, я, наверное, все равно не смог бы сказать лучше, чем это сделала однажды (в 1995 году) она сама, коротко ответив на вопросы анкеты, присланной ей одним немецким журналом.

Приведу лишь некоторые из этих вопросов и ответов.

– Что является для вас самым большим несчастьем?

– Изгнанные собаки.

– Что для вас совершенное земное счастье?

– Это могла бы быть долгая жизнь с моим мужем.

– Какие проступки вы прощаете скорее всего?

– Все, кроме имеющих националистическую подоплеку.

– Ваши любимые литературные герои?

– Дон Кихот.

– Ваши любимые женские образы в поэзии?

– Татьяна в «Евгении Онегине» Пушкина.

– Какие черты вы цените больше всего у мужчины?

– Преданность и честность.

– Какие черты Вы цените больше всего у женщины?

– Те же, что у мужчины, плюс откровенность.

– Ваша благодеятельность?

– Верность.

– Что вы цените больше всего у ваших друзей?

– Верность.

– Ваша мечта о счастье?

– Вечная молодость, особенно теперь, когда в России так интересно.

– Что было бы для вас самым большим несчастьем?

– Не мочь любить.

– Ваши герои современности?

– Сахаров и все, кто борется против фашизма.

– Что вы ненавидите больше всего?

– Трусость.

– Какие исторические личности вы ненавидите больше всего?

– Гитлера, Сталина, Муссолини.

– Какую реформу вы считаете самой важной?

– Отмену крепостного права.

– Ваш девиз?

– Доброта остается высочайшей целью.

При том, что вопросы ей тут задавались, как это бывает почти во всякой анкете, очень разные: и умные, и довольно глупые, и даже не слишком внятные (я, например, так и не понял, что означает вопрос «Ваша благодеятельность?» Очевидно, это плохой перевод), – все ее ответы рисуют поразительно цельный человеческий характер. И – заметьте! – ключевое слово тут – верность. Верность провозглашается ею как главная ценность человеческой личности не только в тех ответах, где прямо произнесено это слово, но и в других: в ссылке на Татьяну Ларину как на самый любимый женский образ, в ответе на вопрос о том, что могло бы стать для нее высшим земным счастьем: долгая жизнь с мужем. (Муж Ирины, писатель Борис Лапин, погиб в 1941 году под Киевом, ей было тогда 30 лет, и она никогда больше не вышла замуж.)

Слово это было ключевым и в лексиконе ее отца.

***

Незадолго до смерти Эренбург написал поразительное по откровенности стихотворение. В стихах он и раньше бывал откровеннее, чем в мемуарах, – не говоря уже о публицистических статьях. А это было не просто стихотворение – одно из многих. Это была попытка подвести итог всей прожитой им жизни.

Пора признать – хоть вой,

хоть

плачь я,

Но прожил жизнь я

по-собачьи...

Таскал не доски, только в

доску

Свою дурацкую поноску.

Не за награду – за побои

Стерег закрытые покои,

Когда луна бывала злая,

Я

подвывал и даже лаял...

Казалось бы, степень его откровенности тут – предельна, и эта его автохарактеристика по саморазоблачительной сути своей – убийственна. Но стихотворение на этом не кончается. И по мере того как оно приближается к концу, все яснее становится, что все-таки не пафос саморазоблачения движет рукой автора, а пафос самооправдания. И даже – самоутверждения.

Оказывается, вот почему он прожил свою жизнь «по-собачьи»:

Не потому, что был я зверем,

А потому, что был я верен –

Не конуре, да и не палке,

Не драчунам в горячей свалке,

Не дракам, не красивым вракам,

Не злым сторожевым собакам,

А только пла€чу в темном доме

И теплой, как беда, соломе.

Несколькими годами раньше он написал другое стихотворение, где ключевым было то же слово: верность.

Жизнь широка и пестра,

Вера – очки и шоры.

Вера двигает горы.

Я – человек, не гора...

Видел, как люди слепли,

Видел, как жили в пекле,

Видел – билась земля,

Видел я небо в пепле, –

Вере не верю я.

Скверно? Скажи, что скверно.

Верно? Скажи, что верно.

Не похвальбе, не мольбе,

Верю тебе лишь, Верность,

Веку, людям, судьбе.

Если терпеть, без сказки,

Спросят – прямо ответь,

Если к столбу, без повязки, –

Верность умеет смотреть.

Сейчас, переписывая эти строки, я подумал: интересно, когда он написал вот это : «Спросят – прямо ответь», вспомнил ли он, как ему весной 1949 года в Париже приходилось увертываться от вопросов о Маркише, Бергельсоне и других арестованных еврейских писателях?

Вот как туманно намекает он на это в своих мемуарах:

«... Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: “Что это значит – “космополиты”? Почему раскрывают псевдонимы?” Это были свои люди, я знал их четверть века, но ответить не мог...

В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет – мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся с боку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать – что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты – заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать: “Хочу домой”. Так я просидел до утра. Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз. Я вспоминал фразы газетных статей и тупо повторял: “Домой!..”

Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно – самой страшной была первая ночь в Париже, в длинном узком номере, когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он “верен людям, веку, судьбе”».

Верность он противопоставлял вере, как зрячесть – слепоте. Но если бы в этих своих рассуждениях он дошел до конца, до последнего предела, он вынужден был бы признать, что непременными атрибутами этой прославляемой им верности были те же «очки и шоры», которые отвратили его от слепой веры.

***

Да, представление о верности как о едва ли не главном качестве, определяющем ценность человеческой личности, Ирина унаследовала от отца. Но в контексте приведенных мною ее ответов на ту немецкую анкету (да и всего ее человеческого облика) это слово несет в себе не совсем тот смысл, каким оно было наполнено у Ильи Григорьевича.

Он упирал на то, что был верен родине («пла€чу в темном доме и теплой, как беда, соломе»), веку, судьбе. Для нее верность – это верность памяти погибшего мужа, верность дружбе, верность данному слову.

Не так уж мало было у меня в жизни верных друзей, тесные отношения с которыми оставались прочными на протяжении десятилетий. Но я не встречал более верного, более надежного человека, чем Ирина.

Друзья, даже самые близкие, не всегда бывали на высоте. Да иначе ведь и не бывает: у каждого своя жизнь, свои заботы, и нет ничего удивительного, что порой, когда ты нуждаешься в них, надеешься на их – если не помощь, то хотя бы сочувствие, теплый душевный отклик, – им не до тебя.

На Ирину можно было положиться всегда и

во всем. Но ее верность никогда не бывала слепой. Даже верность памяти отца,

которая наложила мощный отпечаток не только на ее сознание, но и подчинила себе

весь бытовой уклад ее жизни.

На Ирину можно было положиться всегда и

во всем. Но ее верность никогда не бывала слепой. Даже верность памяти отца,

которая наложила мощный отпечаток не только на ее сознание, но и подчинила себе

весь бытовой уклад ее жизни.

Когда довольно скоро после смерти Ильи Григорьевича умерла его вдова Любовь Михайловна и стало ясно (это, впрочем, было ясно и раньше), что власти ни при какой погоде не захотят превратить эренбурговскую квартиру на Тверской (тогда еще улице Горького) в мемориальный музей, Ирина – я уже упоминал об этом – решила сохранить нетронутым хотя бы кабинет отца. Она перевезла его в свою небольшую квартиру на Красноармейской улице, где жила вдвоем с внучкой – маленькой тогда Иришкой*.

Квартира была более чем скромная, в первом этаже. Наш друг – известный искусствовед Саша Каменский, побывав у Ирины впервые, возмущенно фыркнул:

– Дочь Эренбурга живет в дворницкой!

* Здесь необходимо небольшое уточнение. Борис Фрезинский недавно напомнил мне, что на каком-то этапе высокое московское начальство готово было сохранить квартиру Эренбурга в качестве музея, но при условии, что туда переедет Ирина, сдав свою кооперативную квартиру на Краноармейской Моссовету. Когда Ирина от этого варианта отказалась, он (Борис) искренне огорчился, о чем тут же ей и сказал. Она ответила: «Но не могу же я жить на кладбище!»

Это, конечно, была некоторая гипербола, но первый этаж влек за собой множество неудобств и даже неприятностей. Однажды окно Ирининой комнаты было разбито булыжником, брошенным с улицы, и пока мы все – друзья и соседи Ирины, – собравшись около этого разбитого окна, судили да рядили, какие действия надо немедленно предпринять (позвать милицию, написать заявление в правление кооператива), моя расторопная жена выскочила на улицу и быстро договорилась с работавшими рядом строителями, чтобы они – явочным порядком – замуровали это окно. При этом она, правда, сказала работягам, что «мы за ценой не постоим», за что Ирина слегка ее отругала. Как бы то ни было, окно было заложено кирпичами в тот же день, и порядок был восстановлен.

Нет, на дворницкую квартира Ирины похожа все-таки не была. Но в ней были только две не очень большие комнаты, в одной из которых обитала маленькая Иришка, а в другой – Ирина.

И вот в эту свою комнату, где она и работала и спала, Ирина перевезла отцовский кабинет – письменный стол, кресло, стеллажи с книгами, раскладную лестницу для библиотеки, знаменитую коллекцию трубок, тьму всяких глиняных и деревянных безделушек, подаренных Эренбургу в разное время разными людьми, знаменитыми и незнаменитыми. Ну и, разумеется картины: Марке, Коро, Шагал, Фальк, Матисс, знаменитый рисунок Пикассо.

Комната Ирины была существенно меньше эренбурговского кабинета на Тверской, поэтому весь этот «антиквариат» еле-еле в ней уместился. И, конечно, полностью вытеснил все личные Иринины вещи: от них от всех осталась только тахта, на которой она спала, придавленная к стене этими эренбурговскими реликвиями.

Но ее верность отцу легко выдержала не только эти, но и гораздо более серьезные испытания. (О многом тут можно было бы рассказать.)

И все же, как я уже сказал, эта ее верность отцовской памяти никогда не была слепой. Для начала – одна маленькая деталь.

Сын Бориса Леонидовича Пастернака – Евгений Борисович, говоря об отце, неизменно называл его «папочка». Это было трогательно, но и немного комично: многие из нас, слыша это детское слово, произносимое взрослым – и даже пожилым – мужчиной, невольно прятали улыбки.

Ирина, говоря об отце, называла его «Илья». Это у них так «исторически сложилось».

Ирина была ребенком, когда ее мать ушла от Эренбурга к его другу Тихону Ивановичу Сорокину. «Ушла, – как рассказывает в своих воспоминаниях Ирина, – потому что мечтала создать семью, а с моим отцом это было невозможно».

Никто из взрослых не нашел нужным объяснить маленькой девочке не только причины, но и самую суть перемен, происшедших в ее семье. Поначалу она росла с матерью и отчимом, а отец взял ее к себе позже. Вот так и вышло, что всю жизнь она называла Сорокина папой, а Эренбурга – Ильей.

Все это я от Ирины слышал много раз и всю эту подоплеку такого – не совсем обычного – обращения ее к отцу хорошо знал. Но всякий раз, слыша, как, вспоминая об отце, она называет его «Илья», я невольно воспринимал это как знак совершенно особых ее с ним отношений. Отношений не отца с дочерью, а двух взрослых и равных друг другу людей.

Это слово – «Илья», – по каким бы там биографическим причинам ни установилось оно в их обращении друг к другу, очень точно выражало ее отношение к отцу: не снизу вверх, а на равных. А в чем-то даже, пожалуй, и сверху вниз, как у взрослого, умудренного опытом человека к наивному «большому ребенку».

Наивным ребенком Илья Григорьевич, конечно, не был. Но когда в декабре 1937 года он приехал из Мадрида в Москву, он попал в совершенно новый, незнакомый и непонятный ему мир. И первым гидом, первым его провожатым в этом поразившем его мире стала Ирина. Самые элементарные вещи она объясняла, втолковывала ему как маленькому:

«В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: “Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут наказаны”.

“Что это значит?” – спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: “Я так рада, что вы приехали!..”

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: “Ты что, ничего не знаешь?..”

Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждым одно слово – “взяли”...

Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал: “Но его-то почему?..”»

Он еще пытался понять: за что? почему? А Ирина уже знала, что берут ни за что и «нипочему».

В 1967 году, когда Эренбург умер, Ирине для утверждения ее в правах наследства понадобилась метрика. Никакой метрики у нее не было, и она написала в Ниццу, где должны были сохраниться какие-то документы.

Кое-что действительно сохранилось: из

Ниццы пришла справка, подтверждающая, что в таком-то году ее мать, такая-то,

действительно родила девочку Ирину. Но имя отца там указано не было. Повертев

ненужную справку в руках, женщина-нотариус сказала, что Б-г с ней, с метрикой:

«Вашей метрикой будут мемуары вашего отца».

Кое-что действительно сохранилось: из

Ниццы пришла справка, подтверждающая, что в таком-то году ее мать, такая-то,

действительно родила девочку Ирину. Но имя отца там указано не было. Повертев

ненужную справку в руках, женщина-нотариус сказала, что Б-г с ней, с метрикой:

«Вашей метрикой будут мемуары вашего отца».

В эренбурговских мемуарах имя Ирины и в самом деле упоминается многократно. И если внимательно проглядеть все эти упоминания, можно установить не только факт их прямого родства (что только и было нужно нотариусу), но и характер их взаимоотношений.

Эренбург, вынужденный по обстоятельствам своей жизни долго жить за границей, действительно не знал – не мог знать! – многого. И Ирина нередко бывала его глазами, его ушами: поневоле оторванный от советской реальности, свое знание о ней он черпал из ее свидетельств, ее жизненных впечатлений:

«По поручению “Красной звезды” Ирина в марте поехала в Одессу – оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказывала, что их встретили как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагеря».

Отчасти именно эта роль, которую Ирина играла в его жизни, определила характер их отношений. Не только ее отношения к нему, но и его отношения к ней. Но было тут и другое. Ему и раньше, когда она была совсем маленькой девочкой, было свойственно вот это уважительное отношение к ней, отношение «на равных».

Когда Ирине было семь лет, мать крестила ее. Не то чтобы она была так уж сильно верующей, но – на всякий случай.

Эренбург в храм не вошел, ждал девочку у выхода из церкви. А когда обряд был совершен, повел ее в кондитерскую и сказал:

– Можешь съесть столько пирожных, сколько захочешь.

Он вел себя так, словно дочь подвергли какой-то неприятной медицинской процедуре. Поскольку это все-таки была не какая-нибудь там прививка или укол и больно ей не было (всего-то только помазали лоб водичкой и подарили крестик), Ирина так и не поняла, чем было вызвано это странное поведение отца. Почему не пошел вместе со всеми в церковь? Почему ждал у выхода? Почему решил угостить ее пирожными? Однажды она задала ему все эти вопросы. Он ответил:

– Я не люблю, когда подавляют личность.

Это уважительное отношение отца к ее человеческой личности Ирина ощущала с детства.

«Мне было 12 лет, – пишет она в своих воспоминаниях, –

когда я снова познакомилась с отцом. Я не знала, что он поэт и писатель,  успевший к тому времени выпустить

сделавший его знаменитым роман “Хулио Хуренито”. Он мне нравился, потому что

относился ко мне с уважением и считался с моим мнением. Я его полюбила».

успевший к тому времени выпустить

сделавший его знаменитым роман “Хулио Хуренито”. Он мне нравился, потому что

относился ко мне с уважением и считался с моим мнением. Я его полюбила».

Вот, стало быть, как рано он начал считаться с ее мнением.

Конечно, она любила отца. И конечно, относилась к нему с уважением. И конечно, ей было обидно, если в ее присутствии кто-нибудь говорил о нем в неуважительном или даже оскорбительном тоне. Но обсуждать его слабости и ошибки и даже осуждать его за те – не всегда пристойные – поручения, которые ему приходилось выполнять, при ней можно было свободно. И даже классическую фразу Бабеля, нередко вспоминавшуюся кем-нибудь из нас в разговорах на эту тему («В номерах служить, подол заворотить»), она выслушивала – без удовольствия, конечно, – но, во всяком случае, с пониманием, не возражая.

Все это я рассказываю к тому, что говорить с Ириной об ее отце я мог с полной откровенностью. И говоря с ней о нем, мог не сомневаться: она тоже будет со мной откровенна – скажет все, что знает, ничего не утаив.

Так оно и случилось, когда я однажды спросил ее, что ей известно про то письмо, которое, как рассказывают, все именитые евреи подписали, и только он один не подписал. Было это – или не было? И если было, то – как? Что она помнит об этом?

Она помнила только, что ему позвонили и попросили приехать в редакцию «Правды». И что вернулся он оттуда совершенно мертвый. Не сказав никому ни слова, заперся у себя в кабинете и – пил. Таким пьяным, – сказала она, – я никогда его не видела – ни раньше, ни потом.

А наутро, уже на трезвую голову, он написал Сталину.

– И что же он ему написал? – осторожно спросил я.

Этого она не знала. На этом и кончился тогдашний наш разговор.

Этот рассказ Ирины, – особенно то, что, отказавшись поставить свою подпись под письмом именитых евреев в редакцию «Правды», И.Г. «ушел в запой» (по моим представлениям это было ему совсем несвойственно), произвел на меня такое сильное впечатление, что совсем заслонил все услышанное мною об этой истории раньше и даже вытеснил из сознания многое из того, что я узнал о ней потом.

***

А в действительности все было совсем не так, как представилось мне под впечатлением Ирининого рассказа.

Вообще-то я мог бы сообразить это давным-давно, поскольку мой друг Борис Биргер в свое время довольно подробно записал рассказ Ильи Григорьевича о том, как все происходило. И этот записанный им рассказ я, конечно, читал. (Сейчас уже не помню, до или после того моего разговора с Ириной, но это не так уж важно, поскольку, как я уже сказал, рассказ Ирины надолго вытеснил из моего сознания не только все, что я знал об этом раньше, но даже и то, что узнал потом.)

Биргер познакомился с Ильей Григорьевичем, я думаю, раньше, чем я. И отношения у них были более тесные. В значительной степени так вышло потому, что к художникам И.Г. питал особую слабость. Работы Бориса пришлись Илье Григорьевичу по душе. Одну из них он у него купил, и этот приобретенный им когда-то ранний биргеровский натюрморт до сих пор занимает свое место в его «коллекции» – по соседству с Фальком, Тышлером, Пикассо и Матиссом. Купил он его, быть может, и не без намерения поддержать материально молодого талантливого живописца. Но, разумеется, не только поэтому. Плохую или даже просто не шибко нравящуюся ему картину рядом с Фальком и Тышлером он бы ни за что не повесил.

В моей жизни Борис Биргер сыграл особую, поистине исключительную роль. Во всяком случае, в то время, о котором я рассказываю, только два человека оказали такое огромное, можно сказать – решающее влияние на всю мою последующую жизнь. Одним из этих двух был писатель Михаил Булгаков, а другим – он, Борис Биргер.

***

В середине 60-х в «Новом мире» был опубликован «Театральный роман», а чуть позже в журнале «Москва» – «Мастер и Маргарита». Многих поразили тогда эти книги, явившиеся вдруг из небытия. Но еще больше, пожалуй, поразил сам факт торжества художника, его победы над временем и тупой, душившей все живое силой тоталитарной власти. В каком-то упоении как пароль, как знак надежды повторяли мы друг другу мгновенно ставшую расхожей булгаковскую формулу – «Рукописи не горят». Но на меня этот феномен Булгакова оказал не только моральное воздействие. Он прямо-таки физически подтолкнул меня, чтобы я перестал наконец оглядываться на внешние обстоятельства, мешающие мне писать то, что хочется, и не думая о последствиях, забыв о советской власти, ее верных церберах-редакторах, цензуре и прочих гадостях, целиком отдаться тому делу, которое я считал главным делом своей жизни.

Но одного этого – хотя и мощного – толчка, вероятно, было бы все-таки недостаточно. Чтобы решиться окончательно и бесповоротно вступить на этот путь, мне недоставало уверенности. Мешало более чем скромное представление о моих литературных возможностях. Охватившая все мое существо радостная энергия, возбужденная феноменом Булгакова, уперлась в отрезвляющее, обескураживающее: «Quod licet Jovi, non licet bovi»*. Что бы там ни было, – подмигивала и высовывала мне язык эта древняя поговорка, – но ты-то ведь не Булгаков!

И тут последовал второй толчок. Эту

«вторую космическую скорость» мне сообщил Борис Биргер, с которым я

познакомился примерно в то же время. И дело тут, – как и в случае с Булгаковым,

– было не столько в биргеровских картинах (хотя и они произвели на меня сильное

впечатление), сколько в самом феномене Биргера.

И тут последовал второй толчок. Эту

«вторую космическую скорость» мне сообщил Борис Биргер, с которым я

познакомился примерно в то же время. И дело тут, – как и в случае с Булгаковым,

– было не столько в биргеровских картинах (хотя и они произвели на меня сильное

впечатление), сколько в самом феномене Биргера.

Феномен этот заключался в том, что, какая бы ни стояла на дворе погода, какие бы ни появились в тот день в газетах сообщения о неприятных, гнусных или даже роковых событиях, каково бы ни было его настроение и самочувствие, каждое утро Борис укладывал в свой объемистый потрепанный портфель плотно закрытые стеклянные банки с неприхотливым обедом (неприхотливым, но все-таки с непременным супом: как старый язвенник он не мог ни на один день позволить себе остаться без горячего супа) и отправлялся в долгий и утомительный путь (две пересадки на метро, только москвич знает, что это такое) на другой конец Москвы, в Измайлово, где находилась его маленькая мастерская. И – работал. Работал, выполняя свой каждодневный, самому себе заданный урок с таким тщанием и упорством, как если бы очередная его картина была уже заранее куплена Русским музеем или Третьяковской галереей. А закончив очередной портрет или пейзаж, тотчас же начинал грунтовать новый холст для следующей работы, словно даже один день вынужденного простоя или отдыха грозил ему смертельной опасностью.

В те времена такой образ жизни – естественный и, как я теперь понимаю, единственно возможный для подлинного художника, – многим представлялся какой-то дикой странностью. Ведь Биргер тогда уже давно – и не только по собственной воле – перестал участвовать в официальных выставках. Никаких заказов у него не было. Картины его не продавались. Да он и не хотел их продавать...

* - Что позволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.).

В часы работы не воспринимающий ничего, кроме своей модели и холста на мольберте, в остальное время своего повседневного бытия он и часа не мог прожить без друзей, без контакта с людьми, без дружеского застолья, без какой-нибудь азартной игры. И во многом именно благодаря этим свойствам его характера крохотная мастерская Биргера стала в те годы своего рода центром художественной и интеллектуальной жизни Москвы. Среди тех, кто постоянно собирался тогда у него в мастерской, а позже и в его московской квартире, были известные музыканты (Эдисон Денисов), актеры (Алла Демидова, Игорь Кваша), ученые (академики Андрей Сахаров и Израиль Гельфанд), писатели (Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Василий Аксенов), поэты (Булат Окуджава, Олег Чухонцев). Они-то и бывали обычно первыми зрителями его картин. Показ новых работ был важной частью всех этих сборищ. Однако он неизменно завершался дружеским застольем, во время которого слышались не только звон бокалов и звяканье ножей и вилок, но и громкие голоса друзей, – большинство из них были отчаянными спорщиками. Спорили об искусстве, о поэзии, о смысле бытия, ну и, естественно, о политике. О политике, впрочем, не спорили, потому что тут все были единомышленниками. И все наши разговоры на эти (политические) темы неизменно кончались двумя традиционными тостами: «Чтоб они сдохли!» (надеюсь, не надо объяснять, кого мы при этом имели в виду) и – «За успех нашего безнадежного дела!»

Позже, когда дела у Биргера чуть-чуть поправились и он обзавелся довольно вместительной квартирой, сборища из мастерской переместились к нему домой, благо туда же переехали и некоторые его картины. В квартире собиралось до сорока, а иногда и до пятидесяти человек. Помимо семейных праздников (дни рождения самого Биргера и всех членов его семьи) здесь мы неизменно собирались под Новый год на традиционную биргеровскую елку. Празднество это – кроме обычного застолья и шуточной лотереи, где вам мог достаться какой-нибудь пустяковый блокнотик или дешевенькая зажигалка, а мог и бесценный рисунок, сделанный рукой самого хозяина, – непременно включало бал-маскарад. Все мы были тогда уже не очень молоды, и дурачиться в масках особой охоты ни у кого не было. Но азарт Биргера, его веселая энергия, его неиссякаемый напор постепенно заражал нас всех, и даже самые угрюмые и мрачные из нас в конце концов напяливали заранее изготовленные художником маски. И каждому предназначалась своя, уморительно-комичная, казалось, не имеющая ничего общего с оригиналом, но все же сохраняющая какие-то его черты, по которым сравнительно легко можно было его опознать. Лишь один человек из всей компании предстал однажды перед нами без маски. Это был Андрей Сахаров. Но он в ней и не нуждался, ибо для него Биргером был придуман специальный костюм, состоявший из белой простыни (тоги), в которую Андрей Дмитриевич элегантно закутывался, и из прикрывающего лысину лаврового венка. Остальное дополняла презрительно-высокомерная мина, которую Андрей Дмитриевич научился придавать своему лицу, что окончательно довершало его сходство с императором Нероном, как то и задумывалось художником и режиссером всего этого маскарадного действа.

Но вершиной, кульминацией всех празднеств был кукольный театр. Началось с того, что в один прекрасный день Биргер сделал несколько кукол, карикатурно изображающих его самого и нескольких его ближайших друзей. Постепенно труппа этого будущего кукольного театра увеличивалась. Довольно долгое время куклы безмолвствовали: нам просто демонстрировались их возможности при помощи какой-нибудь короткой пантомимы. Но вот настал торжественный день: юбилей художника. Биргеру, если не ошибаюсь, стукнуло тогда 60. И мы (группа ближайших друзей юбиляра) решили ознаменовать эту дату шуточным кукольным концертом. Каждой кукле была написана соответствующая роль: кому – юмористический монолог, кому – куплеты, кому – романс... Концерт прошел с большим успехом. И вот тогда-то мы и подумали: а почему бы не сочинить для биргеровских кукол специальную пьесу и не разыграть на кукольной сцене настоящий спектакль?

На свою беду сочинить сценарий для будущего спектакля вызвался я. И с того дня это превратилось в мою постоянную обязанность. Помню, как-то накануне очередного новогоднего празднества приехал ко мне Биргер с замечательной нашей актрисой Аллой Демидовой. В самой категорической форме они потребовали:

– Через неделю, самое большее через десять дней, чтобы пьеса была готова! А то у нас совсем не останется времени на репетиции.

Я был занят тогда очень срочной и важной работой. Начал отнекиваться, стал подыскивать вместо себя другую кандидатуру. Но от Биргера не так-то просто было отвязаться: он не желал слышать никаких возражений. А очаровательная Алла помогала ему, пуская в ход свое неотразимое обаяние. Короче говоря, я сдался. Но при этом все-таки не скрыл своего недовольства: «Вот, откладываю серьезное, важное дело. И ради чего? Ради ерунды! Ради пустой забавы!»

И тут Биргер сказал:

– Ах, друг мой! Откуда мы с тобой знаем, что в этой жизни важно, а что нет! Может быть, в конце концов окажется, что наш кукольный театр – это и есть самое важное и самое нужное из того, чем мы с тобою всю жизнь занимались!

Я вспомнил про Боккаччо, который всю жизнь писал какие-то скучные, ныне мало кому известные поэмы, а на досуге, забавляя друзей и приятелей, сочинил «Декамерон», принесший ему посмертную славу, вспомнил еще какие-то такие же курьезы из истории мировой литературы и невольно согласился с резонностью биргеровского замечания, подивившись его мудрости, скрывающейся под личиной беспечности и легкомыслия.

А потом, когда пьеса была уже сочинена, мы приступили к репетициям. И я, жалкий дилетант, участвовал в ее сценическом воплощении бок о бок с самыми прославленными артистами нашей страны – Аллой Демидовой, Игорем Квашой, Вениамином Смеховым. И поражался, как трепетно относились они к этой нашей шутливой затее. Как, когда все уже было готово и до сбора гостей оставались считанные минуты, требовали еще каких-то новых усовершенствований, прогонов и репетиций... Положа руку на сердце, могу сказать: это были самые счастливые, а может быть, – прав, прав оказался Биргер! – и самые наполненные духом истинного творчества минуты моей жизни.

***

Прошу прощения за это – неожиданно для меня получившееся таким длинным – отступление. Но для чего-то оно мне тут понадобилось. Может быть, чтобы восхититься тем, что только он, беспечный, легкомысленный Биргер – единственный из всех близких к Эренбургу людей – догадался записать рассказ Ильи Григорьевича об одной из самых темных и страшных страниц нашей истории. И сделал это скупо, ясно, с – казалось бы, совсем не свойственной его легкой и беспечной натуре – строгостью и точностью.

Читая в свое время его запись, я постеснялся его спросить, где он собирается ее хранить (интересоваться такими вещами у нас тогда было не принято). И совсем уж не пришло мне в голову сделать из этих его записок для себя какие-то выписки.

О том, чтобы приводить здесь эту его запись по памяти, разумеется, не могло быть и речи. А где она, куда подевалась, да и вообще сохранилась ли, – я не знал. Но оказалось, что этот биргеровский «мемуар» попал в хорошие руки. И как раз самые важные для нашей темы отрывки из него уже опубликованы. Опубликовал их мой коллега Б.Я. Фрезинский в специальной работе, одна из целей которой состояла в том, чтобы восстановить всю последовательность событий.

В ходе этого своего расследования он установил, что решение написать письмо Сталину возникло у Эренбурга во время ТРЕТЬЕЙ его встречи с «главноуговаривающими» – академиком Минцем и журналистом Марининым. В первый раз они приезжали к нему на дачу, и он просто не стал обсуждать с ними эту тему. В редакции «Правды» была, таким образом, уже вторая встреча (о ней – позже). А в этот – третий – раз они явились к нему домой.

Уговаривая Эренбурга подписать пресловутое письмо, Минц довольно прозрачно дал ему понять, что текст согласован со Сталиным. Но и этот аргумент не подействовал. «На сей раз, отказывая Минцу и Маринину в подписи, – пишет Фрезинский, – Эренбург заявил им, что напишет Сталину лично. С этими словами он удалился в кабинет, где в течение часа работал над текстом письма, оставив непрошеных гостей беседовать со своей женой».

И далее следует рассказ Ильи Григорьевича и Любови Михайловны, записанный Борисом Биргером.

Версий, а тем более слухов вокруг этого сюжета наворочено множество.

(К обсуждению некоторых из них я еще вернусь.) Но только вот эта запись рассказа Эренбурга, сделанная Биргером, – только она одна! – дает нам возможность с достаточной степенью достоверности представить себе, как все это было.

«И.Г. ушел в кабинет, а Минц начал запугивать Любовь Михайловну, весьма образно описывая, что с ними будет, если И.Г. не подпишет письмо. Любовь Михайловна рассказывала, что час, проведенный в обществе “этих двух иуд” (как она выразилась), был не только одним из самых страшных в ее жизни, но и самым омерзительным. Когда И.Г. вернулся с запечатанным письмом, достойная парочка снова было приступила к уговорам, но И.Г. попросил передать его письмо Сталину и сказал, что больше беседовать на эту тему не собирается, и выпроводил их».

(Б.Я. Фрезинский. Власть и деятели советской культуры – проблема адекватного анализа. Исторические записки. М., 2002. № 5/123/. С. 312).

Передать эренбурговское письмо Сталину Маринин и Минц, понятное дело, сами не могли: это было им не по чину. Они вручили его своему начальнику Д.Т. Шепилову. (Он был в то время главным редактором «Правды».) Но и Шепилов далеко не сразу решился передать письмо по адресу. Во всяком случае, прежде чем сделать это, он предпринял еще одну, личную попытку отговорить Эренбурга от его безумной затеи и с этой целью попросил его снова приехать в «Правду». Эренбург приехал. Снова был долгий, мучительный, изматывающий душу разговор. В записи Биргера он изложен (со слов Ильи Григорьевича) весьма кратко, можно сказать, конспективно. Но представление о сути и характере этого разговора биргеровский «мемуар» дает достаточно полное.

«Шепилов сказал, что письмо И.Г. к Сталину находится у него и что он его до сих пор не отправил дальше, так как очень хорошо относится к И.Г., а отправка письма с отказом от подписи коллективного письма в “Правду” равносильна приговору. Шепилов добавил, что не будет скрывать от И.Г., что письмо в “Правду” написано по инициативе Сталина и, как понял И.Г. из намеков Шепилова, Сталиным отредактировано, а возможно и сочинено. И.Г. ответил, что он настаивает на том, чтобы его письмо было передано Сталину, и только после личного ответа Сталина он вернется к обсуждению: подписывать или не подписывать письмо в “Правду”. Шепилов довольно ясно дал понять И.Г., что тот просто сошел с ума. Разговор продолжался около двух часов. Шепилов закончил его, сказав, что он сделал все, что мог для И.Г., и раз он так настаивает, то передаст письмо Сталину, а дальше пусть И.Г. пеняет на себя. И.Г. уехал от Шепилова в полной уверенности, что его в ближайшие дни арестуют...

Я спросил И.Г., что же он написал Сталину. И.Г. ответил мне, что он прекрасно понимал, что вслед за опубликованием письма избранных евреев с отказом от своего народа последуют массовые репрессии по отношению ко всем евреям, живущим в Советском Союзе, и поэтому, когда он писал свое письмо к Сталину, он старался прибегать только к тем доводам, которые могли бы оказать хоть какое-нибудь воздействие на Сталина. У И.Г. было слишком мало времени, чтобы как следует обдумать, так как в соседней комнате сидели эти два мерзавца и довели почти до обморочного состояния Любовь Михайловну. И.Г. пытался как можно убедительнее довести до сознания Сталина, что опубликование такого письма покончит с коммунистическими партиями Европы. Правда, добавил И.Г., он был уверен, что максимум – поредели бы ряды компартий Европы. Но других доводов, способных дойти до сознания Сталина, у него не было».

Из этого биргеровского пересказа содержания эренбурговского письма Сталину ясно видно, что самого этого письма Борис не читал. Пожалуй, даже считал, что ни копия его, ни – тем более – оригинал уже никогда не отыщутся. (Потому и счел необходимым как можно точнее записать хотя бы вот это краткое его изложение.)

Похоже, что и Ирина, когда я расспрашивал ее о том, что было написано в том письме, тоже считала, что ничего сверх того, что мы знаем, нам уже никогда не узнать.

***

О том своем разговоре с Ириной я не то чтобы забыл, но больше не вспоминал: ну не знает – и не знает, что тут поделаешь. И вдруг однажды – прошло, наверное, лет шесть, а может быть, и восемь, она мне позвонила:

– Бен! Я нашла письмо Ильи Сталину.

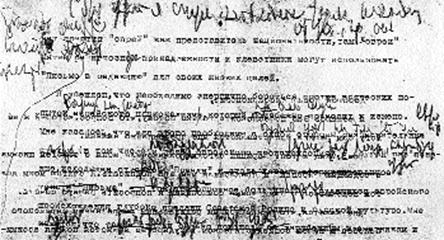

Через пять минут я уже держал его в руках. Это был сложенный вчетверо ломкий листик тонкой – почти папиросной – французской бумаги (Илья Григорьевич пачками привозил ее из Парижа), с обеих сторон заполненный еле различимым машинописным текстом, испещренным карандашными поправками – немыслимыми эренбурговскими каракулями (почерк у него был чудовищный).

Большую часть эренбурговских каракулей я разобрать так и не смог, а кроме того, трудность «расшифровки» усугублялась еще тем, что сквозь прозрачный листок проступали строки, напечатанные на оборотной его стороне, забивая текст первой страницы.

Тем не менее, бледные буквы портативной эренбурговской машинки, хоть и с трудом, все же поддавались прочтению. Этот черновик сейчас лежит передо мною. И хотя листок папиросной бумаги стал за прошедшие годы еще более ветхим, а полустертые – особенно на сгибах – буквы еще менее различимыми, я все-таки заново разбираю и перепечатываю его, чтобы как можно точнее восстановить в памяти все, что думал и чувствовал тогда, когда пытался прочесть его впервые.

«Дорогой Иосиф Виссарионович,

я решаюсь Вас побеспокоить только потому, что вопрос, который я не могу сам решить, представляется мне чрезвычайно важным.

Тов. Минц и тов. Маринин сегодня ознакомили меня с текстом письма в редакцию “Правды” и предложили мне его подписать. Я считаю моим долгом поделиться с Вами моими сомнениями и попросить Вашего совета.

Мне кажется, что единственным радикальным решением (было “разрешением”, но приставка “раз” зачеркнута карандашом) еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция (сверху, карандашом – “слияние”) людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Я боюсь, что выступление коллективное ряда деятелей советской русской культуры, объединенных только происхождением, может укрепить националистические тенденции. В тексте имеется определение “еврейский народ”, которое может ободрить тех советских граждан, которые еще не поняли, что еврейской нации нет, и тем самым облегчить националистическую пропаганду. (Конец фразы, начиная со слов “и тем самым”, зачеркнут.)

Особенно я озабочен влиянием такого

“Письма в редакцию” с точки зрения расширения и укрепления движения за мир.

(Перед словами “движения за мир” вставлено слово “мирового”.) Когда на

различных комиссиях, пресс-конференциях ставился вопрос, почему в Советском

Союзе больше нет школ на еврейском языке или газет, я неизменно отвечал, что

после войны не осталось очагов бывшей “черты оседлости” и что новые поколения

советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов,

среди которых они живут. Опубликование письма, подписанного учеными,

писателями, композиторами (вставлено – “еврейского происхождения”), которые

говорят о некоторой общности советских евреев (последние три слова зачеркнуты),

может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут теперь

сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины.

Особенно я озабочен влиянием такого

“Письма в редакцию” с точки зрения расширения и укрепления движения за мир.

(Перед словами “движения за мир” вставлено слово “мирового”.) Когда на

различных комиссиях, пресс-конференциях ставился вопрос, почему в Советском

Союзе больше нет школ на еврейском языке или газет, я неизменно отвечал, что

после войны не осталось очагов бывшей “черты оседлости” и что новые поколения

советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов,

среди которых они живут. Опубликование письма, подписанного учеными,

писателями, композиторами (вставлено – “еврейского происхождения”), которые

говорят о некоторой общности советских евреев (последние три слова зачеркнуты),

может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут теперь

сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины.

С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и т.д. нет понятия “еврей” как представитель национальности, там “евреи” понятие религиозной принадлежности и клеветники могут использовать “Письмо в редакцию” для своих низких целей.

Я убежден, что необходимо энергично бороться против всяческих попыток еврейского национализма (сверху, карандашом – “воскресить или насадить еврейский национализм”), который неизбежно приводит к измене. Мне казалось, что для этого необходимы, с одной стороны, разъяснительные статьи (в том числе людей еврейского происхождения), с другой стороны – разъяснение, исходящее от самой “Правды” и столь хорошо сформулированное в тексте “Письма”, – о том, что огромное большинство трудящихся еврейского происхождения глубоко преданы Советской Родине и русской культуре. Мне кажется, что такие статьи сильно помешали бы зарубежным клеветникам и дали бы хорошие доводы нашим друзьям, участникам движения за мир (последние четыре слова зачеркнуты и сверху карандашом написано – “во всем мире”).

Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я сам не могу решить эти вопросы и потому я осмелился написать Вам. Речь идет о важном политическом шаге (“шаге” зачеркнуто и сверху карандашом написано – “акте”), и я решаюсь Вас просить поручить кому-либо сообщить мне Ваше мнение о желательности моей подписи под таким документом. (Слова “Ваше мнение” зачеркнуты, и сверху, карандашом, вся фраза выправлена так: “... просить Вас поручить одному из руководящих товарищей сообщить мне – желательно ли опубликование такого документа и желательна ли под ним моя

подпись”.)

Если руководящие товарищи передадут мне, что опубликование документа и моя подпись могут быть полезны для защиты Родины и для движения за мир, я, разумеется, тотчас подпишу “Письмо в редакцию”. (В этой фразе зачеркнуты слова “и моя подпись” и “разумеется”.)

С глубоким уважением

И. Эренбург».

Когда мне наконец удалось с грехом пополам расшифровать этот текст, я перепечатал его набело на своей машинке и дал прочитать жене.

Она презрительно фыркнула:

– Письмо лакея.

И хотя меня тоже коробил не только тон и стиль, но и самый смысл этого послания, я, как и в тот раз, когда мы с ней увидели на экране Эренбурга, произносившего свою речь на церемонии вручения ему премии, ответил ей:

– Ты ничего не понимаешь!

Смысл

послания, весь набор приведенных Эренбургом доводов и аргументов и в самом деле

выглядел какой-то дичью. Сперва у меня было такое ощущение, что, сочиняя это

письмо, Илья Григорьевич вывалил и собрал в кучу все, что в тот момент пришло ему

в голову, не слишком даже заботясь о том, чтобы одни аргументы хоть как-то

состыковывались с другими.

Смысл

послания, весь набор приведенных Эренбургом доводов и аргументов и в самом деле

выглядел какой-то дичью. Сперва у меня было такое ощущение, что, сочиняя это

письмо, Илья Григорьевич вывалил и собрал в кучу все, что в тот момент пришло ему

в голову, не слишком даже заботясь о том, чтобы одни аргументы хоть как-то

состыковывались с другими.

Тут и французы, итальянцы, англичане, для которых слово «еврей» означает лишь религиозную принадлежность, и некоторые отсталые советские граждане, «которые еще не поняли, что еврейской нации нет» (это, как говорится, гвоздь от другой стенки), и «отвратительная пропаганда, которую ведут теперь сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины». (Особенно, помню, изумили меня тогда эти «бундовцы», существование которых представлялось мне ветхозаветной историей.)

И все это выражено словами и оборотами, о которых один мой приятель в тоне юмора говорил, что их «противно взять в рот»:

«Необходимо бороться против всяческих попыток еврейского национализма, который неизбежно приводит к измене...»

Но самым противным в этом письме был, конечно, его финал – эта заключающая его угодливая фраза, что, мол, если вы скажете, что я не прав и что это вредоносное «Письмо» надо подписать, то я, разумеется, тотчас же... и т.д.

Этот заключительный пассаж, видимо, и самому автору был особенно поперек души: недаром же слово «разумеется» он зачеркнул, хотя это уже мало что меняло.

Все эти тогдашние мои мысли и ощущения, казалось бы, должны были вынудить меня – если не вслух, то хотя бы в душе – согласиться с женой, с ее безапелляционным приговором.

Но, в отличие от нее, я ясно понимал, в каком – не только состоянии, но и положении – был тогда Эренбург, и какую цель он перед собой ставил.

***

Тут, наверно, имеет смысл вспомнить «антагониста» Ильи Григорьевича – Василия Семеновича Гроссмана (о том, что знаю об их непростых отношениях, я тоже еще расскажу).

В разговорах, когда ему случалось о нем упоминать, Илья Григорьевич называл Василия Семеновича максималистом. А в мемуарах вспоминает о нем так:

«О Ленине он говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из подполья, для него были безупречными героями. Я был на пятнадцать лет старше его и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал: “Не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь?” Василий Семенович сердито ответил: “Вы многого не понимаете...”»

В те времена, о которых он здесь вспоминает, «непонимающим» на самом деле был Гроссман, а не Эренбург. Но к февралю 1953-го Гроссман уже

далеко обогнал Эренбурга своим трезвым, беспощадным видением

реальности.

И тем не менее Гроссман – при всем своем ясном понимании происходящего – все-таки подписал то постыдное письмо, под которым Эренбург – едва ли не единственный из всех, к кому тогда обратились, – так и не согласился поставить свою подпись.

Мучительный след этого поступка, тяготившего Василия Семеновича всю последующую его жизнь, остался в его романе «Жизнь и судьба». Там аналогичное письмо вынужден подписать один из главных его героев – Виктор Павлович Штрум.

Душевные терзания Штрума и все обстоятельства, связанные с этим его поступком, описаны с такой ужасающей конкретностью, что не возникает ни малейших сомнений: история эта автобиографична. Единственное отличие ситуации, описанной в романе, от той, что происходила с самим Гроссманом, состоит в том, что в романе она перенесена в другое, более раннее время. (Действие романа происходит во время войны, и ситуация, относящаяся к событиям 1953 года, естественно, описана в нем быть не могла.) Однако тема «врачей-убийц» там присутствует:

«Б-же мой, как было ужасно письмо, которое товарищи просили его подписать, каких ужасных вещей касалось оно.

Да не мог он поверить в то, что профессор Плетнев и доктор Левин убийцы великого писателя. Его мать, приезжая в Москву, бывала на приеме у Левина, Людмила Николаевна лечилась у него, он умный, тонкий, мягкий человек. Каким чудовищем надо быть, чтобы так страшно оклеветать двух врачей!

Средневековой тьмой дышали эти обвинения. Врачи-убийцы!.. Кому нужна эта кровавая клевета? Процессы ведьм, костры инквизиции, казни еретиков, дым, смрад, кипящая смола. Как связать все это с Левиным, со строительством социализма, с великой войной против фашизма?..

Он читал медленно. Буквы вдавливались в мозг, но не впитывались им, словно песок в яблоко.

Он прочел: “Беря под защиту выродков и извергов рода человеческого, Плетнева и Левина, запятнавших высокое звание врачей, вы льете воду на мельницу человеконенавистнической идеологии фашизма...”

Ковченко сказал:

– Мне говорили, что Иосиф Виссарионович знает об этом письме и одобряет инициативу наших ученых...

Тоска, отвращение, предчувствие своей покорности охватили его. Он ощущал ласковое дыхание великого государства, и у него не было силы броситься в ледяную тьму... Не было, не было сегодня в нем силы. Не страх сковывал его, совсем другое, томящее, покорное чувство...

Попробуй, отбрось всесильную руку, которая гладит тебя по голове, похлопывает по плечу...

Отказаться подписать письмо? Значит, сочувствовать убийцам Горького! Нет, невозможно. Сомневаться в подлинности их признаний? Значит, заставили! А заставить честного и доброго интеллигентного человека признать себя наемным убийцей и тем заслужить смертную казнь и позорную память можно лишь пытками. Но ведь безумно высказать хоть малую тень такого подозрения.

Но тошно, тошно подписывать это подлое письмо. В голове возникали слова и ответы на них... “Товарищи, я болен, у меня спазм коронарных сосудов”. “Чепуха: бегство в болезнь, у вас отличный цвет лица...”

“Товарищи, скажу вам совершенно откровенно, мне некоторые формулировки кажутся не совсем удачными...”

“Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Павлович,

давайте ваши предложения, мы с удовольствием изменим кажущиеся вам неудачными

формулировки...”

“Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Павлович,

давайте ваши предложения, мы с удовольствием изменим кажущиеся вам неудачными

формулировки...”

“Ну Б-же мой! Поймите, у меня есть совесть, мне больно, мне тяжело, да не обязан я, почему я должен подписывать, я так измучен, дайте мне право на свободную совесть”.

И тут же – бессилие, замагниченность, послушное чувство закормленной и забалованной скотины, страх перед новым разорением жизни, страх перед новым страхом...

“Товарищи, все это настолько серьезно, что я хотел бы подумать, разрешите отложить решение хотя бы до завтра”.

И тут он представил себе бессонную, мучительную ночь, колебания, нерешительность, внезапную решимость и страх перед решимостью, опять нерешительность, опять решение. Все это выматывает подобно злой, безжалостной малярии. И самому растянуть эту пытку на часы. Нет у него силы. Скорей, скорей, скорей.

Он вынул автоматическую ручку».

Эренбург, наверно, думал и чувствовал примерно то же. Но когда он прочел текст письма, которое должен был подписать, мозг его сразу заработал в другом направлении. (Тому есть документальное свидетельство, но об этом – позже.)

Гроссману даже в голову не могло взбрести, что он может обратиться с письмом к Сталину. Да и что он мог ему написать? Чтобы тот оставил его в покое? Дал ему право на свободную совесть?

Смешно!

Описывая терзания своего героя, Гроссман выпятил лишь одну сторону дела: чудовищную подлость, безнравственность того «компромисса», к которому его вынуждают. Штрума терзает, не дает ему покоя только одна мысль:

«Он совершил подлость! Он, человек, бросил камень в жалких, окровавленных, упавших в бессилии людей...»

Но в задуманной Сталиным акции, как я уже говорил, был еще и другой зловещий смысл.

Не знаю, как Гроссман, но Эренбург сразу понял, что опубликование на страницах «Правды» такого письма задумано, помимо всего прочего, как политическое и моральное оправдание другой, еще более грандиозной провокации, в результате которой со всеми «лицами еврейской национальности» будет поступлено так же, как раньше поступили с калмыками, крымскими татарами, чеченцами, балкарцами и другими народами, на которые Сталин, по слову Твардовского, «обрушил свой державный гнев». И не раздумывая, без колебаний, он предпринял отчаянную попытку остановить – ну, если не остановить, так хоть задержать исполнение этого сталинского приговора.

Весь смысл и вся стилистика эренбурговского письма были подчинены только этой единственной цели. Он попытался объяснить Сталину на его, сталинском, языке, апеллируя к его, сталинской, логике, все издержки, все невыгоды, все неизбежные отрицательные последствия задуманного Сталиным плана. Меньше всего интересовало его в тот момент, как соотносятся стиль и логика этого его письма со стилем и логикой писателя Ильи Эренбурга.

Но неужели он всерьез надеялся, что ему удастся переубедить Сталина? Что, прочитав его письмо, Сталин откажется от своих замыслов?

Безумие, безумие!

Однако дальнейшее развитие событий показало, что эта – продиктованная отчаянием – безумная попытка повлиять на планы Сталина, в основе своей была не так уж безумна.