ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Инна Генс

Своего отца я не просто любила – я его боготворила. Что представлялось странным: ведь он был человеком замкнутым, сухим, внешне неласковым, неразговорчивым. Казалось, рядом с моей красивой, умной, нежной и всегда веселой мамой он не должен был перетягивать чувства маленькой девочки. Тем не менее это было так. Да он и сейчас, когда после его смерти прошло более сорока лет, постоянно присутствует в моей жизни. С ним, с его нравственными постулатами я сверяю все свои поступки. С ним мысленно делюсь своими радостями. О нем думала в Венеции, сидя с мужем в маленьком кафе рядом с памятником командору Коллеони, поскольку в своих мемуарах отец упоминал об этом кафе, в котором сиживал с мамой во время свадебного путешествия по Италии в 1921 году.

Юлиус Борисович Генс (1987-1957) родился в университетском городе Юрьеве (позднее Тарту) в Эстонии. Его отец, мой дед, был бедным ремесленником в маленьком литовском местечке в черте оседлости. Энергичный и умный, он в 70-х годах прошлого столетия стал наезжать в Эстонию со своим галантерейным товаром – перчатками и подтяжками. Дед продолжал ездить, беря товар уже и у других ремесленников местечка, а в 1885 году окончательно обосновался в Юрьеве, где открыл большой галантерейный магазин. Уже немолодым дед отправился в Киев, окончил там зубоврачебный факультет университета и благодаря этому получил законное право жить в Эстонии, которая находилась вне черты оседлости. А до той поры он зависел от благосклонности урядника и величины взяток, которые давал.

К концу столетия в семье было уже восемь детей: семеро сыновей и одна дочь. Кроме одного из сыновей, все они получили высшее образование, главным образом медицинское. Единственным юристом был мой отец. Закончив в 1911 году Юрьевский (ныне Тартуский) университет, он поступил в адвокатуру, получил статус помощника присяжного поверенного и прожил жизнь, избегая работать по специальности и люто ненавидя юриспруденцию.

Подлинной страстью отца, путеводной звездой его жизни стало искусство. Приведу несколько фрагментов из второго (неизданного) тома его воспоминаний, чтобы был понятен путь его духовного становления.

«Из ярких моментов моей гимназической жизни я хочу упомянуть дружбу с вновь поступившим учеником – Борисом Энгельгардтом. Его отца выслали из Петербурга, и он поселился в Юрьеве. В продолжении целого года я ежедневно, пообедав дома, являлся на квартиру к Энгельгардтам и оставался там допоздна. У отца Бориса была огромная библиотека. В этом доме я познакомился со всеми классиками мировой литературы. Из мещанско-купеческой среды я попал в другой мир, в высокоинтеллигентную семью с многолетними культурными традициями. Прадед, дед и отец моего друга значились в Энциклопедии. Год, проведенный в этой семье, оставил глубокий след и, безусловно, сказался на формировании моего характера и духовного мира...

Я стал рано интересоваться искусством. Еще в гимназические годы начал приобретать книги по искусству. Выставка картин Верещагина, показанная в Тарту в начале нынешнего столетия, – первая, которую мне удалось посмотреть. Первым музеем, который я посетил, был музей античных слепков и статуй при Юрьевском университете. Экскурсия в 1904 году в Петербург дала мне возможность впервые попасть в Эрмитаж и Музей Александра III (ныне Государственный Русский музей). От посещения Эрмитажа память сохранила мало. Запомнились зато многие картины Русского музея. Следующие посещения музеев и картинных галерей связаны с поездкой по России в 1910 году. Был в Риге, Киеве, Одессе, пешком обошел часть Крыма, пешком же направился по Военно-Грузинской дороге. Возвращался по Волге и через Москву и Петербург вернулся домой...»

Еще

студентом отец стал брать уроки живописи у местной портретистки Елизаветы

Рудольф. Нелюбовь к юриспруденции подтолкнула к мысли обрести по-настоящему

любимую специальность. Поскольку дед к тому времени разбогател, отец имел

возможность продолжать свое образование – отправился в Мюнхен, где поступил на

архитектурный факультет Мюнхенской Академии художеств. Снова обращусь к

воспоминаниям:

Еще

студентом отец стал брать уроки живописи у местной портретистки Елизаветы

Рудольф. Нелюбовь к юриспруденции подтолкнула к мысли обрести по-настоящему

любимую специальность. Поскольку дед к тому времени разбогател, отец имел

возможность продолжать свое образование – отправился в Мюнхен, где поступил на

архитектурный факультет Мюнхенской Академии художеств. Снова обращусь к

воспоминаниям:

«Три семестра в Мюнхене, поездка в Италию в 1912 году превратили мое книжное знание искусства в фактическое. В те годы я уже не смотрел картины, я их изучал; изучал индивидуальный почерк художников, научился узнавать живописные школы. Любил блуждать по Старой Пинакотеке среди ранних мастеров, среди итальянских и немецких примитивов. Рембрандт и Микеланджело сделались моими богами, Леонардо оставлял меня холодным. Однако установка на искусство была по-юношески максималистской. Я знал, что увлекаться Рафаэлем стыдно, как знал, что мимо Репина надо проходить не глядя. Потому в Миланской «Брере» гордо прошел мимо рафаэлевского «Обручения». Не помогло и то, что возмущенный таким пренебрежением служитель зала побежал за мной, толкуя о двух миллионах лир, которыми оценивалась картина. Очаровал меня Боттичелли, которого до поездки в Италию почти не знал».

Увлечение музеями, посещения картинных галерей привели к постоянным и мучительными головным болям. У отца была сильная близорукость, сидеть в чертежной стало трудно, и он понял, что с архитектурой надо проститься. Пришлось вернуться в Тарту. Но выдержать провинциальную жизнь маленького университетского городка после нескольких лет, проведенных в Германии, оказалось невыносимым.

«Через месяц я уже был в Москве. Нашел комнату в квартире, где уже жили два адвоката. Следующим шагом было посещение магазина Дейбнера, где заказал художественные журналы “Die Kunst” и “Studio”. Уплатить вперед за подписку было нечем, попросил у хозяина рассрочки. Тот поинтересовался, с кем имеет дело. Узнав, что я адвокат, – разговор шел на немецком языке, – он спросил: не хочу ли принять у него одно взыскание? Я согласился, получил разрешение на платеж в рассрочку и пошел к ответчику. Это был книжный магазин на Кузнецком мосту, бывший в ликвидации. Ответчик, даже не спросив у меня доверенности, деньги тут же уплатил. Так я стал адвокатом. Мне было тогда безразлично, чем заниматься, – лишь бы остаться в Москве».

Москва была тем городом, в котором страсть отца к книгам получила широкие возможности для реализации. Он встречался там с интересными людьми. Сошелся с кубофутуристами, бегал на лекции по искусству и на различные диспуты. И, как он писал впоследствии, «с этой путаницей в голове, с комплектом газеты “Искусство”, полной программ, манифестов, резолюций, стопроцентным формалистом я вернулся в Эстонию, домой. И набросился на книги... С тех пор я поплыл по безбрежному и бесконечному книжному океану. Плывешь по инерции к недостижимой цели, и захватившее тебя течение сильнее доводов разума. Хозяином положения уже давно стала сама библиотека. Звучит эта фраза очень романтично: выходит, будто я стал рабом книги. Это все же не так. Я всегда оставался господином положения, строил искусствоведческую библиотеку... книги заполняли всю мою жизнь...»

Отец был хорошим семьянином, очень любил маму, но главной его страстью была библиотека. И все же первый том своих «Заметок библиофила», изданных в Тарту в 1932 году, он предварил надписью – «Посвящаю жене, книжной пыли не боящейся».

Переменив несколько работ – он занимался издательской деятельностью, торговлей лесом, частично юриспруденцией, – отец в конечном счете поступил на работу в шведскую компанию по производству спичек «The Timber Company» и вскоре стал директором ее эстонского филиала.

Благоприятные материальные возможности помогали отцу реализовать страсть к пополнению своей библиотеки. Она росла упорно, став одной из крупнейших и наиболее полных библиотек по искусству в Прибалтике.

Мои

детские годы прошли в Тарту, и я хорошо помню большой отцовский кабинет, стены

которого сплошь состояли из книжных стеллажей. Когда в 1934 году мы перебрались

в Таллин, то помню: главной проблемой, связанной с тем, какую снять квартиру,

были стены. Я только и слышала, как папа ходит по сдававшимся в аренду

квартирам и мерит сантиметром длину стен. И действительно, наша квартира в

Таллине из-за нужд библиотеки была огромной. Она занимала первый этаж дома,

построенного финским архитектором Линдбергом, тем самым, который возвел в

Таллине здание оперного театра.

Мои

детские годы прошли в Тарту, и я хорошо помню большой отцовский кабинет, стены

которого сплошь состояли из книжных стеллажей. Когда в 1934 году мы перебрались

в Таллин, то помню: главной проблемой, связанной с тем, какую снять квартиру,

были стены. Я только и слышала, как папа ходит по сдававшимся в аренду

квартирам и мерит сантиметром длину стен. И действительно, наша квартира в

Таллине из-за нужд библиотеки была огромной. Она занимала первый этаж дома,

построенного финским архитектором Линдбергом, тем самым, который возвел в

Таллине здание оперного театра.

В этой восьмикомнатной квартире с очень высокими потолками была большая, метров в тридцать пять, передняя. И она оказалась вся в книгах. Отцовский кабинет был не меньшим по размеру, как и гостиная, которая смотрела высокими французскими окнами в сад. И всюду были книги!

Кроме книг по искусству, отдельный большой раздел библиотеки был посвящен иллюстрированной книге. Отец собирал графику, в первую очередь эстонскую, а впоследствии и еврейскую, его собрание экслибрисов было огромным. Я уже не говорю о картинах и предметах прикладного искусства, которые заполняли наш дом. Однако если библиотека пополнялась обдуманно и целенаправленно, то «вещи» он покупал, когда они чем-то ему приглянулись. В итоге небольшое, но прекрасное собрание русских икон соседствовало с полотнами Сомова и Коровина, а рядом с ними оказывался женский портрет кисти немецкого художника начала XVIII века и множество прелестных миниатюрных портретов XVIII – XIX веков. Тут же стояла витрина эпохи рококо, заполненная коллекцией дальневосточной слоновой кости, центром которой были японские нэцке (около 120 штук). А на большом старинном письменном столе рядышком стояли каменный конь длиной сантиметров в 45, обнаруженный в каком-то античном захоронении и купленный на аукционе в Германии, и большая негритянская деревянная скульптура. С каменной лошадкой получилась неприятность. За свою долгую жизнь в захоронении она пропиталась каким-то ужасным, невыносимым запахом. Во всей квартире завоняло. Но отец нашел выход – он заказал герметичный стеклянный ящик, лошадка в нем поселилась, и все были довольны.

Как уже было сказано, книжное собрание

отца было посвящено преимущественно книгам по искусству, справочной литературе

по библиофильству и библиографии, иллюстрированной книге и книжным редкостям.

Каждая купленная книга снабжалась экслибрисом и соответствующей каталожной

карточкой. Первый экслибрис отец заказал у своего доброго приятеля,

замечательного эстонского художника Адо Ваббе. Он представлял собой окруженное

цветочной гирляндой изображение еврейского семисвечника, у подножия которого

сидел маленький человечек с характерной еврейской внешностью. Тираж экслибриса

был 2000 штук. Когда они подошли к концу, отец таким же тиражом заказал новый.

На нем был изображен лев – копия одного из японских нэцке отцовской коллекции,

опирающийся передними лапами на стопку книг. Когда подошел к концу и этот, был

заказан следующий. Таким образом, отец мог по экслибрису определить время

приобретения той или иной книги.

Как уже было сказано, книжное собрание

отца было посвящено преимущественно книгам по искусству, справочной литературе

по библиофильству и библиографии, иллюстрированной книге и книжным редкостям.

Каждая купленная книга снабжалась экслибрисом и соответствующей каталожной

карточкой. Первый экслибрис отец заказал у своего доброго приятеля,

замечательного эстонского художника Адо Ваббе. Он представлял собой окруженное

цветочной гирляндой изображение еврейского семисвечника, у подножия которого

сидел маленький человечек с характерной еврейской внешностью. Тираж экслибриса

был 2000 штук. Когда они подошли к концу, отец таким же тиражом заказал новый.

На нем был изображен лев – копия одного из японских нэцке отцовской коллекции,

опирающийся передними лапами на стопку книг. Когда подошел к концу и этот, был

заказан следующий. Таким образом, отец мог по экслибрису определить время

приобретения той или иной книги.

Последнее предвоенное десятилетие отец в основном собирал книги, связанные с русским искусством. Он не чурался покупать книгу и из-за исключительной выделки переплета, из-за гравюр, украшавших ее страницы, ради удивительной широты полей или качества бумаги. Он писал в мемуарах:

«Самыми интересными часами моей жизни были те, когда, сидя за чашкой кофе, я просматривал последний полученный мною каталог антиквариата или новый номер библиофильского журнала... Сколько удовольствия доставляла каждая новая книга. Она просматривалась, потом наступала очередь составления библиографической карточки, иногда и нескольких, так как, помимо алфавитной, я вел и систематическую картотеку, которая насчитывала несколько десятков тысяч карточек».

В 1939 году вышел в свет первый том каталога отцовской библиотеки. Это была роскошно изданная книга на веленевой бумаге, иллюстрированная репродукциями картин и предметов из отцовского собрания. Том был посвящен книгам о книге и содержал 1500 названий. К 1940 году был подготовлен и отправлен в типографию второй том, посвященный редким изданиям и иллюстрированным книгам. Его уже начали печатать, когда Эстония стала советской, и издать каталог оказалось невозможным. Всего каталог должен был состоять из пяти томов.

Весной 1940 года отец отправился в Швецию сдавать дела своего «спичечного» филиала, а на обратном пути поехал через Берлин, воочию увидел скамейки в парках с надписью «Fьr Juden verboten!» (запрещено для евреев), ощутил отчаяние, встречаясь с некоторыми из своих знакомых евреев-книголюбов, не успевших уехать из Германии.

Дома, в Эстонии, он застал советскую власть. По постановлению советской власти нас тут же уплотнили, оставив нам четыре комнаты. Библиотека частично оставалась в комнатах, в которых жили жильцы. Отец поступил научным сотрудником в Художественный музей и впервые в жизни был по-настоящему удовлетворен работой.

Он воспринял советскую власть с одобрением – выросший и воспитанный на русской культуре, он часто ездил в Советский Союз, чтобы походить по музеям Ленинграда и Москвы, посетить букинистические лавки, посмотреть новые театральные постановки и навестить своих друзей-коллекционеров. В 1934 году он возил большую экскурсию эстонской интеллигенции на театральный фестиваль в Москву, был членом BOKCa и вообще считал, что в России совершается великий социальный эксперимент. Лишь в 1937 году ему впервые было отказано в визе, и до 1939 года, когда в Эстонии уже установились военные базы Красной Армии, он в Россию не ездил.

Ко времени его возвращения в Таллин в воздухе пахло войной и репрессиями. К лету 1941 года начались массовые депортации эстонской буржуазии в Сибирь. При этом делалось все не только жестоко и страшно, но и нелепо: могли выслать семью владельца маленькой лавчонки – буржуй-кровопийца! – и не высылали владельцев пакета акций крупных предприятий, поскольку они не числились собственниками. Нашу семью спасло то, что в 1939 году отцовские братья, абсолютно не способные вести торговые дела, довели фирму, которая при дедушке процветала (дед скончался в 1925 году), до банкротства, магазин и доходные дома были проданы, так что в собственниках наше обширное семейство не числилось.

Весной 1941 года, когда в Европе уже бушевала война, к нам приходили грустные письма из Варшавы, где близкий друг отца, основатель знаменитого антиквариата «Россика» в Берлине Юлий Сигизмундович Вейцман был заключен в гетто (странным образом до него доходили посылки с продуктами, которые высылали ему мои родители). Было ясно, что с прежней жизнью покончено навсегда.

С началом войны отец оказался среди тех, кому было предписано немедленно отправиться в тыл. Дело в том, что, когда в 1939 году Гитлер призвал прибалтийских немцев на родину, большинство немецких семей откликнулись на этот призыв. Как известно, прибалтийские немцы были тесно переплетены с русской культурой, играли значительную роль в русской истории. Достаточно назвать такие фамилии, как Штакельберги, Тизенгаузены, Бенкендорфы, Крузенштерны и др. В их владении находились большие культурные ценности, связанные с историей России. Когда начался исход немцев, они получили разрешение на вывоз всего, за исключением культурных ценностей. Многие из уезжающих продавали часть своего имущества. Отец вспоминал, что ему удалось тогда купить «Думы» Рылеева с его автографом и книжку Бестужева-Рюмина тоже с автографом. Тогда же ему попалась рукопись с описанием русско-турецкой войны, снабженная автографом фельдмаршала Берга, удостоверяющего, что вышеописанное соответствует исторической правде. Попадавшие в его владение рукописи или важные для русской культуры редкости отец всегда старался пересылать в Россию. Так, на юбилейную выставку Чайковского он отправил хранившийся у него автограф композитора – строчку из одного романса в искусном обрамлении работы художника Сверчкова.

Когда Эстония стала советской, оставшимся немцам было разрешено выехать в Германию. Была образована «Советско-германская смешанная комиссия по вывозу немцами культурных ценностей», художественным экспертом которой был назначен мой отец. За неделю до войны его вызвали в Москву и призвали быть более уступчивым: выпускать больше вещей, ибо немцы на него жалуются, а их, мол, сердить не следует. Особые споры между отцом и уезжающими вызвало имущество различных обществ и их библиотек. Так, например, немцы собирались вывезти библиотеку Провинциального музея, считая его чисто немецким учреждением. Отцу удалось доказать, что город в XVI веке передал Провинциальному музею на хранение библиотеку бывшего русского Михайловского монастыря. И имущество Провинциального музея осталось в Эстонии.

Числа 15 июня 1941 года отец вернулся из Москвы, отправился в таможню, расположенную в порту, и с болью в сердце начал давать разрешение на вывоз. В таможне его и застала война. 2 июля он пришел домой и объявил, что мы завтра уезжаем. Укладывала вещи я, двенадцатилетняя девочка. Мама находилась в полной прострации, так как мой брат, ее обожаемый сын, за день до этого ушел в армию, а отец бегал и оформлял документы на отъезд. Он понимал, что мы уезжаем если и не навсегда, то случись вернуться – и вряд ли найдем что-нибудь из вещей. Так как денег в доме не было, то он снял со стены некоторые картины Коровина, Сомова, Матвеева и других русских художников, стянул их с подрамников, скрутил в рулон и захватил с мыслью, что их можно будет продать и прожить некоторое время.

Вернусь снова к воспоминаниям отца:

Вернусь снова к воспоминаниям отца:

«Перед отъездом заглянул в свой кабинет... Решил забрать на память о своем собирательстве лучшие произведения полиграфического искусства, по одной книге каждого народа. Забрал инкунабул – библию Кобергера и книгу, изданную Альбрехтом Дюрером; английскую «Жизнь Нимрода» с 35 акватинтами художника Элькина; басни Лафонтена 1762 г. издания. Из русских – басни Крылова, знаменитое миниатюрное издание, для которого был отлит специальный диамантовый шрифт. Взял с собой эстонское издание с гравюрами Айно Бах и три еврейских».

Библия Кобергера – выдающийся памятник типографского и графического искусства, выпущенная знаменитым издателем Антоном Кобергером в 1483 году, с раскрашенными от руки ксилографиями, – была приобретена отцом в 1919 году у какого-то обедневшего графа. Собрание басен Лафонтена, издание XVIII века, отличалось своим чарующим переплетом из мельчайшей кожаной мозаики работы одного из лучших французских переплетчиков XX века – Ренэ Кифера. Выдающийся эстонский график Айно Бах иллюстрировала цыганскую сказку – это, вероятно, самая роскошная книга, изданная на цыганском языке. Все эти книги разошлись по разным библиотекам и помогли нам выжить в годы войны.

Что касается еврейских изданий, то они вернулись с нами в Таллин. Это рассказ Бродерсона, литографированный и иллюстрированный художником Эль Лисицким в 1917 году: 12 экземпляров были раскрашены самим Лисицким, изданы в виде свитка в специальной парчовой обложке и шестиугольном дубовом ящике. Это факсимильное издание рукописной дармштадской Агоды XIV века, издание антиквариата и издательства «Hirseman» в Лейпциге. Из трехсот экземпляров 18 снабжены точной копией старинного XIV века переплета в готическом стиле с медными застежками и медными же углами. Издание фантастической красоты. А о третьей еврейской книге хочу рассказать особо.

В 1934 году мой брат и я последовательно заболели

скарлатиной. Жили мы тогда еще в Тарту. Поскольку отец ежедневно ровно в 12

часов ходил в кафе Вернера – знаменитое кафе, где встречалась тартуская

университетская интеллигенция, – то из-за того, что скарлатина передается через

третьих лиц, он был вынужден отказаться от этой привычки. Одно время он гонялся

за различными изданиями «Песни песней» царя Соломона – а были в его коллекции

великолепные издания этого библейского текста, – он решил случившиеся свободные

часы использовать для того, чтобы создать свое собственное издание. Дома

нашлось несколько шкурок пергамента, закупленные для переплетов. Он их разрезал

на полосы и стал писать на древнееврейском языке текст «Песни песней», оставляя

свободное место для будущих иллюстраций. По его рассказам, первую страницу он

писал почти целый день, использовав как образец шрифт Агоды XIV века. Последние

же страницы писал уже за час. Потом он передал листы своему другу, художнику

Адо Ваббе, который создал ряд замечательной красоты иллюстраций. Отец решил

издать «Песнь» в виде свитка, заказал у того же Ваббе деревянный цилиндр,

украшенный орнаментом, сверху и снизу цилиндр был прикрыт распиленным пополам

бильярдным шаром слоновой кости. Потом была разрезана трость из слоновой кости,

и тонкая полоска ее прикреплена к крайнему листу пергамента, чтобы можно было

вытягивать свиток из деревянного чехла. А для того, чтобы свиток втянуть

вовнутрь, отец приделал к нему снизу ручку из слоновой кости от китайского

зонтика. И собственное уникальное издание «Песни песней» было готово.

деревянного чехла. А для того, чтобы свиток втянуть

вовнутрь, отец приделал к нему снизу ручку из слоновой кости от китайского

зонтика. И собственное уникальное издание «Песни песней» было готово.

Итак, захватив эти несколько книг, отец вышел из своего кабинета и квартиры, не обернувшись. Что он при этом испытывал, остается только догадываться. И мы втроем, с небольшим багажом – будто едем на дачу – отправились к эшелону. Там выяснилось, что мы уедем только через пять часов, и отец снова вернулся домой. Но вместо того, чтобы захватить что-нибудь ценное, принес матрац, ведро и таз, которые, кстати, нам в эвакуации весьма пригодились.

На одной из станций отец бросил в почтовый ящик открытку, адресованную своему доброму другу, эстонскому писателю Александру Тасса, с просьбой что-нибудь спасти из его собрания. Надо сказать, что Тасса, работавший тогда тоже в Художественном музее, сделал все, что от него зависело. Вся коллекция предметов искусства – картины, скульптура, графика, собрание дальневосточного искусства: все было вывезено в музей и условно записано в фонды музея под эстонской фамилией Иохансон. Забегая вперед, замечу, что, когда мы вернулись после войны в Таллин, музей нам вернул два ящика со скульптурой, которые вместе с музейными ценностями были в начале войны отвезены в деревню. Сам музей был разбомблен во время разрушительного налета нашей авиации на Таллин в марте 1943 года, когда половина города были разрушена, и вместе с музеем сгорела и вся отцовская коллекция.

Что же касается библиотеки, то она была перенесена друзьями отца в подвал Дома искусств на сохранение. Судьба ее сложилась следующим образом. Как только прибалтийские республики были оккупированы, штаб оккупационных войск расположился в городе Тарту. Возглавлял его один из идеологов фашизма Альфред Розенберг. Уроженец Прибалтики, он получил юридическое образование в Юрьевском университете почти одновременно с отцом, знал про его коллекцию и сразу же заинтересовался местонахождением Генса. Ему сказали, что Генс уехал. А где его библиотека? Спрятать или скрыть ее было невозможно, слишком много людей знали о ней и о том, где она находится. И Розенберг потребовал библиотеку к себе в штаб. Все книги, в том числе несколько сот редких справочных изданий, необходимых музейным работникам и ими временно взятыми в музей, были отправлены в Тарту. Там же оказалась большая коллекция графики из собраний отца. Как потом рассказывали люди, заглядывавшие в штаб, они видели, как в холодную зиму сотрудники штаба топили печи отцовским собранием экслибрисов: ведь каждый экслибрис был наклеен на толстый лист картона, который замечательно горел.

Когда мы вернулись в декабре 1944 года домой, мы ничего не застали. Библиотека была вывезена в Германию. Из культурных ценностей Эстонии, кроме нее, такая же судьба была уготовлена коллекции старинного серебра купеческого братства Черноголовых. В нашей квартире расположилось учреждение – «Эстонэнерго». Брату отца, который оказался в Таллине сразу после его освобождения, говорили, что в нашей пустой квартире остались большой шкаф времен барокко и огромная двуспальная кровать родителей – по легенде в ней одну ночь в Нарве провела Екатерина II. Они были слишком громоздкими, чтобы их вынести из дома, не в пример всей остальной антикварной мебели. Потом мы узнали, что оба эти предмета оказались в квартире адмирала Трибуца, возглавлявшего Балтфлот. И когда отец предпринял какие-то попытки получить их обратно, ему было ясно дано понять, что этого делать не следует, так как о результате своих хлопот он сможет узнать весьма далеко от дома.

Под коллекционированием была подведена черта. Только один раз в душе отца запылал прежний огонь. Он приехал проведать меня в Ленинград, где я училась в университете. И по старой памяти мы с ним прошлись по антикварным магазинам без всяких намерений что-либо приобрести. Да и материальных возможностей для этого не было. И вдруг я заметила, как у отца застыл взгляд – он увидел большое блюдо флорентийской майолики то ли XVII, то ли XVIII века, которое продавалось за цену бутерброда. Дрожащим голосом он спросил меня: «У тебя есть деньги? – А я только что получила свою скудную студенческую стипендию. – Дай!» – И это оказалось единственным послевоенным приобретением отца.

А потом наступили трудные времена – борьба с космополитизмом, два инфаркта, арест, а после тюрьмы – существование инвалида. У отца развилось тяжелое сердечное заболевание, зрение еще больше ухудшилось, читать он мог всего несколько часов в день. В эти годы отец стал писать мемуары, что давалось ему нелегко, так как из дому он не выходил и библиотеки были для него недоступны. Но я никогда не слышала, чтобы он жаловался на жизнь. Всегда чем-то интересовался, вел активнейшую переписку с друзьями-коллекционерами, среди которых были Павел Давыдович Эттингер, Илья Самойлович Зильберштейн, Сергей Петрович Варшавский.

Как вдруг...

Погожим сентябрьским днем 1955 года Сергей Петрович Варшавский, писатель и талантливый коллекционер, добрый знакомый отца, направился, как всегда, по Невскому проспекту в Книжную лавку писателей поглядеть, что новенького. Рядом с ним какой-то молодой человек показывал своей девушке книги по искусству. И вдруг он слышит следующую фразу: «Да не показывай мне книги по искусству, ты меня ничем не сможешь поразить. Когда я была на библиотечной практике, я заносила в инвентарную книгу библиотеку некоего Генса, и после этого меня удивить книгами никто не сможет!» Сергей Петрович, как лев, накинулся на молодую девицу, выспрашивая подробности. Оказалось, что она училась в библиотечном техникуме и была на практике в Вильнюсе, где разбирался эшелон с трофейными библиотеками. И там под руководством библиотекаря из Гродно она и инвентаризировала библиотеку Генса.

Сергей Петрович хорошо знал цену отцовской библиотеки,

понимал, что если библиотека найдется, то и ему достанется что-то из этого

сокровища. Он тут же связался с еще одним фанатичным московским  книжником и собирателем Игорем

Васильевичем Качуриным, и оба Шерлока Холмса срочно поехали в Вильнюс на поиски

библиотеки. Они сумели разыскать людей, причастных к разбору того эшелона, и по

некоторым намекам поняли, что искать следует в Минске. Куда они и направились.

книжником и собирателем Игорем

Васильевичем Качуриным, и оба Шерлока Холмса срочно поехали в Вильнюс на поиски

библиотеки. Они сумели разыскать людей, причастных к разбору того эшелона, и по

некоторым намекам поняли, что искать следует в Минске. Куда они и направились.

Первым делом они пошли в Публичную библиотеку, поговорили с ее директором, который их клятвенно заверил, что библиотеки Генса у него нет. Он произнес имя «Генс» как нечто очень хорошо знакомое, и оба детектива поняли, что «горячо», надо продолжать поиск. Следующей они посетили Библиотеку Академии наук Белорусской ССР. Но решили не раскрывать карты, а искать исподтишка.

Тут следует отметить следующее. Сразу после войны, когда начался поиск пропавших во время нее культурных ценностей, библиотека Генса была включена в число разыскиваемых. Отец в то время еще не был персоной «nоn grata». Однако никаких следов библиотеки тогда будто бы не было обнаружено.

Итак, Сергей Петрович и Игорь Васильевич пошли в читальный зал и выписали несколько заявок на редкие книги по искусству, о которых они знали, что те были у отца. Увы, отказ. Еще раз попробовали что-то выписать. Результат тот же. Разочарованные и растерянные, идут они по коридору библиотеки, где столкнулись с сотрудницей, оказавшейся заместителем директора по научной работе. Она же увидела двух чем-то огорченных, но очень импозантных мужчин явно столичного вида. Обратилась к ним с вопросом, не может ли она быть им полезной. И, узнав, что они интересуются книгами по искусству, пригласила их в свой кабинет. Там она вытащила из шкафа несколько набитых карточками каталожных ящиков, и потрясенные ищейки увидели карточки, написанные знакомым почерком Юлиуса Генса. Так они набрели на каталог библиотеки отца.

Не подав вида, они пошли разыскивать

директора библиотеки. Сказали, что он скрывает в своих фондах библиотеку советского

гражданина. Директор тут же стал все отрицать. Тогда они потащили его в кабинет

обескураженного замдиректора и показали ему каталог отца. После малоприятного

обмена «любезностями» в библиотеке стало ясно, что надо разговаривать с

начальством.

Не подав вида, они пошли разыскивать

директора библиотеки. Сказали, что он скрывает в своих фондах библиотеку советского

гражданина. Директор тут же стал все отрицать. Тогда они потащили его в кабинет

обескураженного замдиректора и показали ему каталог отца. После малоприятного

обмена «любезностями» в библиотеке стало ясно, что надо разговаривать с

начальством.

И 20 сентября 1955 года зазвонил телефон. Сергей Петрович Варшавский из Минска сообщил, что напал на след отцовской библиотеки и требуется нотариально заверенная доверенность на ведение ее поисков. Мы были потрясены!

Нотариальную доверенность тут же отправили. Надо сказать, что отец воспринял эту весть довольно спокойно. Он внутренне настолько распрощался с библиотекой, что, видимо, сил волноваться или радоваться уже не было. Я же была вне себя. Мы вели очень скудную жизнь. Я работала в библиотеке, а, как известно, зарплата библиотечных работников очень маленькая. Отец, как «социально-вредный элемент» – или не знаю, как это на самом деле тогда называлось, – пенсии вообще не получал. Когда после войны подсчитывался ущерб, нанесенный Эстонии немецкими захватчиками, библиотека отца была оценена в один миллион золотых рублей. Мне уже виделись бутерброды с сыром и шпротами, которые я обожала, но позволить себе тогда не могла. Кроме того, радовалась за брата-искусствоведа, для которого библиотека отца могла стать важным подспорьем в научной работе.

И

тут заварилось. Из Минска шли телеграммы. Президент Академии наук Белоруссии

заявил: если будет доказано, что библиотека принадлежит советскому гражданину

Генсу, книги будут возвращены. Но тем не менее библиотечное начальство приняло

хитрые контрмеры. Как уже было сказано, на нескольких сотнях книг была печать

библиотеки Эстонского Художественного музея, поскольку там ими временно

пользовались. Вот эти книги Белоруссия была готова вернуть музею.

И

тут заварилось. Из Минска шли телеграммы. Президент Академии наук Белоруссии

заявил: если будет доказано, что библиотека принадлежит советскому гражданину

Генсу, книги будут возвращены. Но тем не менее библиотечное начальство приняло

хитрые контрмеры. Как уже было сказано, на нескольких сотнях книг была печать

библиотеки Эстонского Художественного музея, поскольку там ими временно

пользовались. Вот эти книги Белоруссия была готова вернуть музею.

И действительно, в Библиотеку Академии наук ЭССР (а отнюдь не в Художественный музей) вскоре прибыли ящики, содержащие те 780 книг, которые были снабжены штампом музейной библиотеки.

Тогда было решено подать одновременно в суд и на Библиотеку Академии наук Белоруссии, и на Библиотеку Академии наук ЭССР с требованием вернуть книги владельцу. Мы обратились к одному из лучших адвокатов республики. Дело слушалось в таллинском городском суде. Прибыл сам директор библиотеки из Минска Степанюк. Выступали свидетели – из тех, кто перетаскивал отцовскую библиотеку в подвалы Дома искусств, сотрудники музея, временно заимствовавшие справочные издания для работы в музей. Всем было ясно, что все доказано и хотя бы те несколько сотен книг, снабженные печатью музея, будут нам тут же возвращены. Степанюк, понявший, что сохранить библиотеку ему не удастся, даже не дождался судебного вердикта и покинул зал заседания.

Итак – «суд идет». Все торжественно встали, и судья объявил, что 780 книг являются собственностью Генса, но постановил: в иске Генсу... отказать, так как «обе Академии наук являются добросовестными владельцами».

О добросовестности минских библиотечных работников было уже сказано. Даже наши противники были ошарашены таким решением. Впоследствии я узнала от своей подруги-юристки, что прокурор, ее приятельница, была вызвана в ЦК КПЭ, где было сказано: книги Генсу ни в коем случае не возвращать.

Мы, наивные люди, верящие в закон, подали апелляцию. Она рассматривалась в Верховном суде республики. Там ответ был другой: нам отказали под предлогом того, что свидетельские показания, прозвучавшие на суде, были будто бы «неконкретными».

Мы продолжали упорствовать и подали жалобу в Верховный суд СССР. Оттуда пришел ответ – поскольку Эстония является суверенным государством, Верховный суд СССР в дела суверенного государства не вмешивается. Когда пришел этот ответ, отец засмеялся и сказал, что готов им подарить библиотеку за весть, что Эстония является суверенной.

На этом все кончилось.

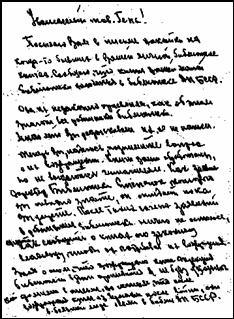

В феврале 1957 года, не дожив до семидесяти лет, отец скончался. Вскоре после его смерти меня вызвали в милицию. Ничего хорошего от вызова я не ждала. Ведь имела уже дело с жилищным управлением города, которое пыталось после смерти отца выселить меня из нашей полуподвальной квартиры. Когда я пришла в милицию, какой-то чин допытывался у меня что-то про книги, библиотеку. Я ничего понять не могла. В конце концов прояснилось: пришло письмо из Белоруссии, на конверте которого было написано «Эстония, знаменитому художнику Юлиусу Генсу», и вот в милиции пытались выяснить, имеет ли это письмо ко мне отношение. В письме, написанном явно искаженным почерком, работники Библиотеки Академии наук Белоруссии умоляют Юлиуса Генса затребовать свои книги. Они писали, что директор Степанюк заставляет их с мясом вырывать экслибрисы из книг. Что они не могут пережить такого варварства и умоляют Генса сделать все, что в его силах, чтобы получить книги обратно. И что они не подписывают письмо, так как боятся директора, который их может уволить.

На этом завершилась «история одной библиотеки». Мой брат-искусствовед, проживающий в Таллине, часто пользуется в Библиотеке Академии наук Эстонии книгами с экслибрисом отца. Остальные книги, видимо, распылились по полкам библиотеки в Минске – городе, где отец никогда не был и который никак не был связан с его жизнью.

Отец всегда говорил нам, детям: суть коллекционерства в том, чтобы посвятить свою жизнь собиранию книг или картин с тем, дабы потом они оказались в какой-нибудь библиотеке или музее. Наверное, это правильно. Но это должно делаться по доброй воле, а не способом грабежа, как это было с библиотекой моего отца.