[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАЙ 2002 ИЯР 5762 — 5 (121)

ЛЮБАНЬСКИЕ ГАДАНИЯ

Анатолий Козак

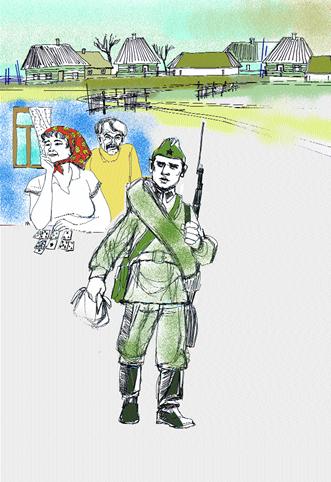

В августе 1944-го нашу воздушно-десантную дивизию перебросили из Калинина в белорусский городок Слуцк. Едва мы успели обжить cвой военный городок, как нас подняли по тревоге – предстоял марш-бросок в район села Любань, где начались учения «разведка боем» между «красными» и «синими».

Я оказался среди «красных». Свои вылазки к «синим» за «языком» мы совершали по ночам, а днем, изнывая от безделья, варили и пекли картошку, которую нам разрешили копать на сиротливо-безлюдных любаньских полях.

Однажды тайком от командира отделения сержанта Воропаева наши собрали пайковый сахар, и меня отрядили в село совершить с местными жителями натуральный обмен.

Дойдя до ближайшей изгороди, я легко перемахнул через нее и огородами вышел на сельскую улицу. Она была совершенно пуста: ни кур, копошащихся в пыли у ворот, ни собак, ни души...

Неподалеку чернела покосившаяся коробка «вошебойки» – так называли тогда камеры для дезинфекции одежды. Но вид аппарата меня не смутил: такие можно было увидеть на каждом шагу. А вот полное безлюдье казалось странным. Был ли здесь вообще кто-нибудь живой?

Я выбрал дом побогаче и постучал, впрочем не очень надеясь, что мне откроют. Однако на пороге показалась опрятная румяная крестьянка в пестром платке и в сапожках с подковками. В хате за столом, тасуя карты, покуривал, пуская дым сквозь усы, мужик с лицом молодого Горького. Мне повезло: когда завершился обмен – за горсть рафинада торбочка яиц и увесистый ломоть вкусного домашнего сыра, – я угостился ледяной, из погреба, ряженкой, и мы дважды сыграли в подкидного.

– Как у вас тут немец – лютовал? – спросил я.

«Молодой Горький» поднялся, встал на табурет и полез за образа.

– Он у меня глухонемой, – сказала хозяйка, – его ни наши, ни немцы не трогали.

Между тем хозяин вернулся за стол и протянул мне книгу в твердом переплете.

Это была изданная гитлеровцами на русском языке «Книга для крестьян».

Начиналась она портретом самого фюрера: военная фуражка с особенно высокой тульей, что придавало захватчикам более воинственный вид, знаменитая щеточка усов, строго-торжественное выражение лица, белая поднятая ладонь.

«Gott mit uns», — гласила подпись внизу («С нами Бог»).

Я принялся жадно листать книгу, с тем острым, болезненным любопытством, которое вызывало у меня тогда все немецкое. Наверное, так же чувствовал бы себя сегодняшний юноша, попади ему в руки книга марсиан, еще хранящая следы прикосновений их щупальцев.

В книге подробно излагалась земельная реформа, которую гитлеровцы собирались провести в белорусской деревне. Попутно, для «оживляжа», текст пересыпался карикатурами на Сталина, на большевиков-евреев и анекдотами.

Один из них я помню до сих пор.

«В колхоз приехал с иностранными журналистами Лазарь Каганович.

– Меня тут все знают, – похвастался он и обратился к местной детворе: – ребята, вы знаете, кто я такой?

– Знаем, – хором отвечали дети, – вы – ЖИД!»

– Можешь взять ее себе, – сказала хозяйка, – нам она без надобности. Бери, бери...

Хозяин тоже одобрительно кивнул, и я спрятал книгу в свой вещмешок.

– Хотишь, солдат, я тебе погадаю? – предложила хозяйка, зажав в руках колоду карт.

В свои девятнадцать лет я уже знал, что гадание – вещь рискованная: нагадают хорошее – не поверишь, а плохое – будешь ждать каждый день, и все же согласился.

– Вижу тебе дальнюю дорогу, будут высокие горы и речка. Прольешь много крови, но не помрешь, – обещала хозяйка. – Еще будет тебе решетка: тюрьма. Опять дорога. С добрым другом будете искать женщину. Ни он, ни ты ее никогда не видели и также ее потеряете. Но он ее знает. И потеряет навсегда. Зато потом подарит тебе другую – красавицу писаную. И не расстанешься ты с ней до глубокой старости. Всё!

Что за нелепицу предсказала мне гадалка! Горы, реки – это еще куда ни шло, но остальное?.. Какие-то женщины... Найдем, потеряем... Ерунда какая-то. И решетка, тюрьма...

Так думал я, направляясь к выходу из села по главной его улице к арке, которую обычно ставили перед входом в деревни. Миновав ее, уже выйдя в открытое поле, я машинально оглянулся и остолбенел: на столбе арке был прибит фанерный щит с крупной надписью: «ТИФ!!! ВЪЕЗД И ВЫЕЗД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН!!! КАРАНТИН!»

Мне сделалось страшно. Вот почему село словно вымерло! Здесь прошла смертельная болезнь. А я еще угощался у гадалки ряженкой!..

Дальше я двигался как во сне, ноги чудом донесли меня к нашим окопам. В голове стучало: «Конечно же, я заразился! Как теперь быть? Промолчать – значит, смерть. Сознаться Воропаеву о походе в запрещенное село – скандал, а заражение солдат тифом грозило трибуналом. Вот и обещанная тюрьма...»

Я никому ничего не сказал, в последнюю минуту сообразив, что тиф-то был сыпной, а не брюшной и злосчастная ряженка была не опасна.

Через два дня мы вернулись в Слуцк, но вот проклятое гаданье — ожидание неприятностей не проходило. И они случились даже раньше, чем я ожидал.

Как-то вечером перед отбоем меня подозвал сержант Воропаев.

– Послушай, – сказал он, – ты ведь у нас еврей?

Я кивнул, не понимая, к чему он клонит. Вопрос был достаточно безобидный, но что-то меня в нем насторожило.

– Ты знаешь, что тебя ожидало, если бы ты не успел уехать из Харькова, Киева или из твоей Одессы?

Я молча пожал плечами. Он достал из тумбочки «Книгу для крестьян».

– Как же это понимать? Ты – еврей и занимаешься антисоветской пропагандой? Сеешь вражескую агитацию? Заодно с Гитлером? Да?!

Я похолодел. Что сержант шарит по тумбочкам солдат, мне было известно. Как же я не догадался спрятать книгу подальше!

– Откуда она у тебя?

Я чистосердечно рассказал ему про поход в Любань.

– Похоже на правду, – пробормотал он, – но дела не меняет. Этим займется трибунал. Ступай. А еще еврей! Вам надо быть особенно за наших, потому что фрицы живо вам головы пооткручивают. Иди, свободен!

Я пошел, затаив отчаяние: «Вот и свершилось предсказание гадалки: тюрьма!»

Но дни шли за днями, меня никуда не вызывали.

Однажды Воропаев снова меня подозвал:

– Тебе прислали из дома деньги. Можешь одолжить?

– Сколько?

– Все.

– Но...

– Ты думаешь – твоя книга этого не стоит?

– Да, да, – согласился я, – конечно, конечно... — Я отдал ему все деньги, все те жалкие гроши, которые, я знал, мама с отцом собирали буквально по копейке в голодном Саратове, отказывая себе во всем, только бы порадовать своего младшенького. Старшего моего брата уже убили под Воронежем в 42-м...

– А книга? – спросил я.

– Пусть пока побудет у меня, – пряча деньги, сказал Воропаев, – вам, евреям, такое читать вредно. Посмотришь на ночь на фюрера – и приснится тебе, что волокут тебя в газовую печь... Нет, нет, не проси, не дам. Давай лучше так: я ее буду сохранять, а ты мне сохранность будешь компенсировать.

– Как?

– А там видно будет. Деньгами или еще как...

Но случилось иначе. Через неделю нашу дивизию погрузили в эшелон и отправили в Венгрию. А еще через месяц, уже на передовой, Воропаев был смертельно ранен осколком бомбы, которую сбросил на наши позиции наш же штурмовик — такое тоже случалось.

Через два дня был ранен и я.

Гадалка не ошиблась: это было

возле речки Рабы, в предгорьях Альп, на границе с Австрией. А еще через месяц я оказался в Ереване, в госпитале и быстро пошел на поправку.

В один из июньских дней мы, трое «ранбольных», вылезли через окно на улицу и направились на базар. Разумеется, нас тотчас же сцапал военный патруль и доставил как были – в кальсонах и тапочках – в комендатуру. Нас арестовали и отправили на местную гауптвахту.

Никогда не забуду этот путь: автоматчик вел нас по центру главной улицы на виду у прохожих. Впрочем, это зрелище никого не повергало в шок. Да и «губа» оказалась недалеко – через пятнадцать минут мы пришли к небольшому каменному зданию. Пока часовой отпирал железную дверь, я в который раз посмотрел на белую шапку Арарата: в Ереване она отовсюду видна...

Железная дверь захлопнулась – мы оказались в тюрьме!

Мое сердце сжалось? Я съежился от страха?.. Это было похоже скорее на облегчение, чуть ли не радость овладела мной. Наконец-то сбылось еще одно предсказание гадалки из далекой Любани, которого я, кажется, страшился больше всего! Горы, река, кровь – позади. Теперь – тюрьма. Но какая! Не пройдет и часа, как нас освободят и вернут в госпиталь.

Так и случилось: нас снова отвели в комендатуру, а там уже ожидал старичок сторож, которому было велено доставить нас обратно, на леченье.

Самоволка в город и «тюрьма» на первый раз завершились строгим выговором госпитального начальства.

Через месяц я был комиссован «по чистой» и выписан домой в Саратов.

Но мне захотелось использовать бесплатный билет так, чтобы заехать в Москву — посмотреть столицу. На местном поезде я добрался до Баку, чтобы сесть на скорый московский.

Но когда состав подкатил к перрону Бакинского вокзала, оказалось, что двери всех вагонов наглухо заперты: посадки не было.

Толпа пассажиров, в основном военные, металась от вагона к вагону. Время шло, вот-вот поезд отойдет.

Тогда какой-то бравый морячок вскарабкался, поддерживаемый снизу, к окну одного из вагонов и нырнул туда. Через минуту послышался шум борьбы – дверь вагона отворилась.

– Давай, братва! – крикнул морячок, оттирая от двери растерянного проводника. В руке моряк держал здоровенную трубу, которой, очевидно, подпиралась дверь.

Состав тронулся. Я пробрался в середину вагона. Но что там творилось! Люди чуть ли не висели на всех трех полках, лежали и сидели на полу, через них приходилось перешагивать. Духота стояла такая, что уже через час я стал мечтать о глотке воды. Пробраться на остановке в тамбур и выскочить, чтобы напиться на станции, означало больше в поезд не вернуться. Туалет же был забаррикадирован тремя уголовниками, один из которых – тучный человек на деревянной ноге – был, вероятно, паханом. Эти ребята засели в туалете, как в отдельном прохладном купе.

Наступил душный вечер. Я раскачивался на краешке полки в такт движению несшегося во тьме вагона, и с каждой минутой мною все больше овладевала мысль: а стоит ли мучиться до Москвы еще целые сутки? Может быть, оставить этот адский раскаленный вагон и добираться домой другим, не таким мучительным путем?

Ночью я пробрался в тамбур покурить и разговорился там с солдатом без руки. Оказалось, ему тоже в Саратов! То, что у меня оказался попутчик, окончательно решило дело: надо выходить!

Василий (так звали солдата) предложил сойти на станции Тихорецкой. Было уже далеко за полночь, а поезд подходил только к Кавказской.

– Сойдем здесь, – предложил я, – сил больше нет.

– Потерпи, – попросил он, – у меня большой интерес на Тихорецкой.

Не возвращаясь в вагон, мы прождали в тамбуре еще час и, наконец, спрыгнули на перрон...

Грохочущий скорый ушел за поворот, мигая рубиновыми огоньками хвостового вагона. И вдруг мы услышали пение птиц. Светало. Было свежо, даже прохладно.

На станции мы долго умывались холодной водой из водопроводной колонки... Развязав вещмешки, в пустынном зале ожидания позавтракали сухим пайком.

Взошло солнце.

– Пошли, – сказал Василий, – тут, наверное, недалеко. Вот адресок.

Мы двинулись по полуразрушенным улицам городка. По пути Василий рассказал, что два года переписывался с «девахой» по имени Аня (такое было принято в годы войны), и живет она здесь, вот на той улице.

– Красивая? – спросил я.

– Не знаю. Она фото не присылала. Стесняется, видать. – И после паузы добавил: – Нерусская она. Евреечка. Но я скажу тебе, такая душевная! Таких поискать надо! Она мне даже свои стихи писала. И чувствую, что самостоятельная. И скромная. Сирота, отец на фронте погиб, мать два месяца назад померла. Эвакуированные они.

С Украины.

Мы нашли Анин дом. Это было красное кирпичное здание казарменного типа, какие строили когда-то фабриканты для своих рабочих. Мы поднялись на третий этаж, по грязноватой лестнице, где пахло кошками и кислыми щами.

Было семь утра.

– Не рано ли? – засомневался я.

– Самый раз. А то еще на работу уйдет.

Перед дверью Василий откашлялся, одернул гимнастерку, застегнул на все пуговки, половчее закинул за спину одной своей рукой вещмешок. Было видно, как он взволнован. Я подмигнул ему:

– Спокойно, Вася, все будет «аллес нормалес».

– Чего-чего? – охрипшим голосом и почему-то шепотом спросил он.

Вместо ответа я нажал звонок...

Мы стучали, наверное, минут десять, когда из двери напротив вышла старая бабушка.

– Вам кого, служивые, Анютку? А она только-только на станцию подалась. Выходной у них сегодня, они всей фабрикой картошку полоть поехали.

Пришлось вернуться на станцию. Там на дальних путях стояли платформы, а на них с хохотом и визгом толпились женщины с лопатами и тяпками.

– Эй, солдаты, айда с нами! – закричали оттуда.

– Вот она где, Аннушка, – пробормотал Василий, – да разве найдешь?

– А что? – сказал я, – сейчас шумнем – мол, фронтовой друг прибыл...

– Не смей, – оборвал меня Василий, – разве можно девушку позорить? А потом у них, у евреев, девчата в особой строгости воспитаны. Нет... Да я ведь и на личность ее не знаю...

Старый паровозик свистнул два раза подряд, и платформы медленно за ним поплыли. Оттуда нам махали сотни рук...

Потом, греясь на солнышке, мы ждали поезд на Сталинград.

– Может, останемся, подождем? – предложил я.

– Нет. Ждать и догонять – последнее дело. А потом... кому я нужен такой... калека? Значит – не судьба.

Днем мы сели в местный полупустой поезд, разлеглись по-барски на полках, стащили гимнастерки, разулись...

В открытом окне поплыли развалины домов, на миг показалось фабричное здание из красного кирпича... Тихорецкая навсегда осталась позади.

Иногда, может быть, в день Победы, я вспоминаю эту поездку и даже пытаюсь представить жизнь еврейской девушки Ани из Тихорецкой.

Узнала ли она тогда, кто приходил к ней тем летним утром? Или так и ждала, надеясь: а вдруг Василий возьмет и приедет? Или может быть, вскоре посчитала его убитым и осталась одна? А может, наоборот, удачно вышла замуж? И теперь уже старая седая женщина иногда показывает своей взрослой внучке его старенькие письма-треугольнички, даже не подозревая, что ведь вот он, стоял за этой дверью и разминулась она со своей судьбой всего-то на полчаса... Но почему с судьбой? Сентиментальная ерунда, выдумки...

В Сталинграде до нашего парохода оставалось несколько часов. Я помнил, каким этот солнечный город был в 41-м, когда эвакуация занесла на неделю сюда нашу семью. Запомнилась нарядная Площадь павших борцов, густая пряная зелень скверов и почему-то пахучие жареные пирожки с горохом, которые продавались на каждом углу.

Теперь мы с Василием расположились прямо на середине той самой Площади на хрустящей под ногами, выжженной солнцем травке в окружении гигантских руин бывших домов. Все вокруг было необитаемо, словно мы на мертвой планете после тотальной ядерной войны. Впрочем, тогда слово «ядерная» еще было мало кому известно.

Невдалеке, стуча деревянными подошвами, длинная серая колонна пленных немцев прошагала разбирать завалы.

Василий достал из мешка фотографию величиной с почтовую открытку. На ней была запечатлена танцующая тонкая, словно былинка, нежная молодая женщина.

– Аня? – спросил я, разглядывая.

Он перевернул открытку. Это было дешевое издание какой-то венгерской кинофирмы, запечатлевшей то ли балерину, то ли кинозвезду. Насколько мне позволяло скудное знание венгерского, я прочитал, что это – некая Келлети Магда (у венгров фамилию всегда называют перед именем).

Мой случайный попутчик надписал открытку и отдал мне.

А я подарил ему... розовый овальный брусок туалетного мыла, купленный еще в Будапеште рядом с госпиталем. Смешно, но тогда это был подарок!

Иногда, разбирая домашний архив, среди орденов и медалей я встречаю эту поблекшую открытку: «На долгую память от Жукова Василия Фёд. 28/VIII-45 г.»

Венгерская красавица все танцует... Я смотрю на эту призрачную, зыбкую тень далекого-далекого прошлого и думаю: «А ведь как бы то ни было, но все, предсказанное в Любани, сошлось: мы с Василием потеряли женщину, которую никогда не видели, и я храню подаренную им “женщину”: вот она, на открытке, уже более

полувека».

Попробуй после этого не поверь деревенским гадалкам!

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru