[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАЙ 2002 ИЯР 5762 — 5 (121)

ГЕРШЕЛЕ ИЗ ОХРИМОВКИ

Мария Чегодаева-Гершензон

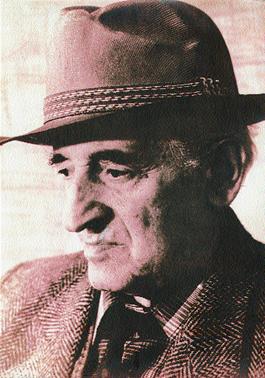

Григорий Бенционович Ингер... Как живого вижу я перед собой маленького старика с чудесными, такими молодыми черными глазами, красивого мудрой старческой красотой. Он всегда радовался моему приходу, спешил показать свои новые работы, хотел узнать мое суждение – выкладывал передо мной свой блокнот с фломастером. С ним нельзя было разговаривать, только переписываться: тяжкая болезнь еще в юные годы сделала его совсем глухим, отторгла от полноты сегодняшнего существования. Приветливый, общительный – он был и здесь, рядом, и где-то в ином своем мире, куда никому другому не было пути, постоянно жил как бы в двух измерениях: в настоящем – немом, погруженном для него в вечную тишину, и в прошлом, полном шума, звучащем сотнями голосов.

В его душе звучало эхо далекой жизни его детства в маленьком украинском городке, входящем в пресловутую «черту оседлости», он слышал внутренним слухом величественные слова субботних молитв и пение кантора в синагоге; надрывное рыданье скрипок на еврейской свадьбе; пронзительные крики женщин – всех этих Ривок, Иток, Нехамок, чьи имена по сей день звучат в фамилиях их внуков и правнуков Иткиных, Ривкиных, Нехамкиных. Знакомые, бесконечно родные голоса, давно умолкшие...

В том уже не существующем мире кипела жизнь – по-южному сочная, красочная, причудливая и нищая, убогая и трогательная, так гениально воспетая великим Шолом-Алейхемом в его мудрых, горестных и веселых книгах. Тема этого навсегда ушедшего мира его детства составляла важнейшую линию в творчестве Григория Ингера. Серия рисунков «Из еврейской народной поэзии»; иллюстрации к «Мальчику Мотлу», «Блуждающим звездам», «Рассказам для детей», «Заколдованному портному» и другим произведениям Шолом-Алейхема, к «Тайне скрипки», «Посыльному», «Кабалистам» И.-Л. Переца, к Шолому Ашу – к его повести «В Америку» сливаются с циклом композиций «Мое детство» в единую симфонию, единое эпическое повествование о судьбе евреев в России, о тяжкой, бедной и в то же время удивительно яркой и своеобразной еврейской жизни.

Эта жизнь была буквально в считанные месяцы уничтожена, снесена с лица земли. Тема войны и гибели, жестокой беспощадной силы, холодно, деловито расстрелявшей в Бабьем Яру, удушившей в газовых камерах Тремблинки самую душу художника, его прошлое, его детство: этих величавых библейских стариков; этих местечковых чудаков «не от мира сего» и горластых мальчишек; этих матерей с огромными печальными и

такими прекрасными глазами, какие бывают во всем мире только у еврейских женщин, – не оставляла Ингера никогда, жила в его душе саднящей незаживающей раной. Он рисовал апокалипсический ужас фашизма надрывно, страстно. Листы из серии «Бабий Яр» – «Последний путь», «Старый учитель», «Поминальная молитва», триптих «Лицо фашизма» – буквально истекают кровью, заходятся в безмолвном крике, звучат реквиемом, трагической песней не только о погубленных близких людях, но о погубленной жизни целого народа. В левом листе триптиха «Лицо фашизма» предстает именно «убийство жизни» – убийство мира, в котором жили отцы, деды, прадеды; уничтожение и их, и памяти о них... Черные руины домов с искореженными, скрученными стропилами, с обнажившимся вывороченным наружу «нутром» комнат – обобщенный образ разрушения, уничтожения всего долгого, давно сложившегося уклада жизни. Ничто не избежало гибели, все сметено, разграблено, затоптано фашистскими сапогами. Средний лист триптиха – выброшенные из этих домов простые мирные люди – женщины с детьми на руках, старик в полосатом талесе, прижавшиеся друг к другу, почти уже мертвые, почти призраки с изможденными лицами, высохшими телами, глазами, в которых застыл ужас. Правая часть триптиха «Камни Треблинки» – скорбный памятник этим людям. Серые камни словно прорастают из земли и кажется, земля сама исторгает из себя каменные тени погибших, взывающих к живым: помните, помните о нас!

Иллюстрация к «Скрипке»

Шолом-Алейхема.

Ингер более чем помнил. Он нес в себе этот безжалостно истребленный, рассеянный по всему свету мир, он существовал в том мире, быть может даже больше там, нежели здесь, хранил тот мир и берёг – и воскрешал в своих работах, вводил в него тех, кому верил, кого любил, гостеприимно распахивал двери, и зритель окунался в стихию вдруг ожившей и зазвеневшей радостным открытым цветом еврейской жизни, удивительно конкретной и реальной, хотя и не было в рисунках ничего похожего на буквальное воспроизведение действительности в ее материальном «земном» обличии. Особая пронзительная сила заключалась именно в «нереальности» рисунков, в их откровенной условности – той условности, которая пронизывает творчество ребенка, придает рисункам детей очарование свежести, непосредственности, удивленного и первозданного открытия мира.

Из еврейской народной поэзии

«Сваты едут».

Обращение к детскому рисунку – нелегкий и опасный для художника прием: здесь очень легко впасть в стилизацию, холодно и внешне воспроизвести лишь неумелость ребенка, его художественное «косноязычие». Но у Ингера – и в этом подлинная уникальность его работ – «детскость» оказывалась не просто органичным, но кажется единственно возможным приемом. Старый художник, обладающий блестящим мастерством, властвующий над любой техникой рисунка, действительно перевоплощался в ребенка, снова становился тем Гершеле, что когда-то в иной жизни бегал с другими Гершлами и Мотлами по сонному городку, нарушая тишину летнего украинского дня звонкими мальчишескими голосами. Память, способность воскресить в себе себя того, юного, светлого, полного радостного ощущения жизни, постоянного удивления и счастья, жила в нем необычайно остро. Так умели чувствовать большие писатели, обращаясь к теме своего детства и юности. Так ощущал Шолом-Алейхем: «Это я, Мотл, сын кантора Пейси вылез из холодного сырого подвала, пропахшего кислым тестом и аптекой, и показалось мне, что я расту ввысь, что тянет меня все вверх и вверх, в синеву глубокого-глубокого небосвода, туда, где скользят редкие перистые облака, где ныряют белые птицы... Песнь Песней, божественная радость: Отец небесный, Б-же милосердный!» Написать этот поэтический гимн весне, обновлению жизни мог только большой писатель; ощутить так весну мог только ребенок. Эти слова могут быть эпиграфом к иллюстрациям Григория Ингера к «Мальчику Мотлу», к серии «Мое детство».

Во всей мировой литературе лишь у Шолом-Алейхема, наверное, найдем мы такое удивительное соединение трагизма с иронией, с остроумной шуткой, с неиссякаемым запасом оптимизма. Эта национальная черта еврейского характера едва ли не сильнее всего раскрылась в «Мальчике Мотле». По существу, рассказанная в повести история семьи Мотла глубоко драматична: болезнь отца, кантора Пейси, во время которой пришлось продать все до последнего одеяла; его смерть; надежды на богатую женитьбу брата Эли, рухнувшие с полным разорением тестя; неумелые попытки заработать деньги с помощью разных «гешефтов» вроде изготовления чернил и травли мышей; мечты об Америке – земле обетованной, где еврейское благополучие почему-то должно устроиться само собой; решенный, наконец, отъезд... Какая судьба ждет их, непрактичных, нелепых в незнакомой чужой стране?

Серия «Мое детство». «Портной».

Но вся эта горькая борьба за существование преломляется через восприятие девятилетнего мальчика, в котором радость жизни бьет через край, для которого все на свете – увлекательное приключение: и продажа последнего шкафа, и изготовление чернил, которые приходится выливать, так как в местечке никому не нужны чернила, и конечно же отъезд в неведомый огромный мир. Вот эта-то детская радость, веселая радуга, окрашивающая жалкую нищую жизнь в яркие цвета, воскресает в иллюстрациях Ингера во всей своей красочности и пестроте.

В иллюстрациях к «Мальчику Мотлу» оживает его, Мотла, восприятие всего – людей, событий. Это он, Мотл показывает нам «мою золовку Броху» – веснушчатую франтиху с сумочкой и зонтиком, с аляповатыми серьгами; «нашего товарища Пиню» – нелепого, нескладного, с непомерно длинными пейсами, влекущего куда-то упирающегося козла. Это его, Мотла, детская наблюдательность представляет нам в ребячливом, но очень точном воспроизведении убогие покривившиеся домишки, колокольню, военный оркестр... «Я» рассказчика-ребенка зримо оживает в иллюстрациях. Подобно тексту рисунки звучат «от первого лица»: если бы Мотл вздумал проиллюстрировать собственный рассказ, он, безусловно, нарисовал бы нечто очень похожее...

Ингер, человек на редкость музыкальный, лишенный возможности слушать музыку, страстно им любимую, сумел в своих рисунках создать поистине «цветомузыку», передать ощущение звонкой ликующей песни. Если можно передать звучание цветом, то и в «Мальчике Мотле», и в серии «Мое детство» это удалось как нельзя более: краски поют, трезвонят, как праздничные колокола. Вещи, яркие, каких не бывает в жизни, кричат и шепчутся таинственными сказочными голосами. В рисунках нет ни одного серого глухого пятна. Их «автор» – на редкость одаренный мальчишка признает лишь открытые звонкие цвета и бросает их на бумагу со всей щедростью, не жалея красок: желтое солнце почти слепит пронзительным сиянием, изумрудная трава невероятно зелена; теленок красен, как киноварь. Брат Эля предстает у Мотла оранжево-рыжим; оранжево-рыжей оказывается и малютка Добца, которую ему приходится нянчить, а мать обрисована ярко-синим. Лицо старика фельдшера – интенсивно-зеленое с оранжевой бородой. Но все эти условные цвета не кажутся неестественными, напротив: они лишь усиливают, обостряют реальность впечатления. Красным пламенем пылает веснушчатое лицо невестки Брохи; зеленая бледность брата Эли вполне согласна с образом затхлого подвала, где обитает его семья. В каждой детали рисунков – будь то поистине грандиозный шкаф, выносимый крохотными грузчиками, расписные часы-ходики, балдахин над головами жениха и невесты, клетчатые картузы мужчин, платки женщин, характерно повязанные за уши – во всем воскресает подлинный живой быт «местечка», его атмосфера, его реальность.

Иллюстрация к «Мальчику Мотлу».

При всей примитивности «детского» рисунка узнаваемым и очень привлекательным предстает перед нами герой – мальчик Мотл с огромными черными глазами, тонким горбатым носиком и оттопыренными ушами. А вместе с ним оживают и добрая толстуха Песя, и криволицый Менаше-фельдшер, и множество других обитателей Б-гом забытого городишки, от которого 45 верст до железной дороги. И невольно улыбка соединяется с горечью при виде семьи, сгрудившейся под висячей керосиновой лампой вокруг голого стола, на котором сиротливо лежит единственная рыбка и два пера зеленого лука... Но то, что в реалистическом, верном жизненной правде «взрослом» искусстве представало бы мрачным, безысходным, способным вызвать гневный протест, огорчение и жалость к «униженным и оскорбленным», в мироощущении ребенка оборачивается волшебством и живет по законам сказки – в какой-то момент и страшной, и злой, но неизменно светлой и благополучной в своем финале...

Мне не привелось знать этой жизни – жизни моих предков Гершензонов, обитавших в точно такой густой народной среде еврейских «местечек», только не на Украине, а в Бессарабии. Но какой-то таинственной памятью души я ощущаю: этот мир, куда ввел меня мой старый друг, близок мне, он мой; его частица живет во мне – я узнаю его в каждой черточке, каждом мазке этих удивительных рисунков, похожих на волшебные окна...

Иллюстрация к «Мальчику Мотлу».

В еще большей степени «от первого лица», от самого себя ведет Ингер рассказ в серии «Мое детство». Ее автор снова, как в «Мальчике Мотле», – мальчишка: маленький, лопоухий, с огромными черными глазами, сорванец и мечтатель, подобно Мотлу – почти своему двойнику – он бредит музыкой. В преломлении его фантазии является нам окружающий мир; в его, подчас ироничной и шутливой оценке предстают люди – родственники, соседи. Он, этот черноглазый Гершеле, сливается воедино с художником Григорием Ингером и существует отдельно от него. Он там навсегда – в старой Умани, заповедном крае, куда нет дороги; где все осталось неприкосновенным, только обрело черты сказки, фольклора, народного искусства, вечного и бессмертного, как душа народа. И мне представляется: старый мастер довел меня до заветной двери, распахнул ее передо мной – и передал в руки Гершеле, а уж он повел дальше, радостно и увлеченно знакомя со всем, что его окружает, составляет его мир.

Гершеле необыкновенно наблюдателен и зорок. От его меткого взгляда не ускользает нелепая претенциозная шляпа на макушке барыни-соседки, целая гирлянда пестрых бус на обширном бюсте, заключенном в широчайшую красную кофту; столь же красная круглая физиономия, похожая на чайник. Рядом с этой мадам особенно тщедушным выглядит ее супруг, самодовольный и лощеный, как и замыкающие семейную группу чада – лопоухий гимназист и томная барышня с гигантским красным бантом на голове. Не нужно быть очень догадливым, чтобы понять: Гершеле терпеть не может этого гимназиста с его слюняво-красным ртом; его чванливых родителей; все их выставленное напоказ жалкое благополучие.

Соседи вновь и вновь встречаются на нашем пути. Вот еще одна (а может быть, та же самая) мадам, похожая на гигантский колокол своей пышной юбкой, необъятной фигурой. Прогуливается важное семейство, вынесшее на всеобщее обозрение дорогие шубы, меховые шапки, вульгарные украшения. Детский взгляд, беспощадно-зоркий, подмечает и простодушно обнажает то, что глаз взрослого либо считает нужным тенденциозно осудить, либо как-то оправдать, объяснить – словом, предложить некую оценку, некое суждение... Ребенок не судит, не оправдывает. Он видит и чувствует.

Гершеле – этот востроглазый юнец, конечно же, не упустит случая показать мне генерала, гордо вышагивающего рядом с грудастой особой в шляпке с огромным зеленым пером и папироской во рту. Он обязательно заметит боевую саблю, хвостом волочащуюся по земле за низеньким генералом; лихо подкрученные усы, похожие на половинку бублика. Он не упустит и стоящего навытяжку мелкого жалкого солдатика, столь же мало воинственного, как и генерал, обернувшийся посмотреть: по всей ли форме отдается честь его превосходительству.

У мальчишки нет особого пиетета ни к чему: жизнь его собственной семьи, нищая, нелепая не вызывает у него никакого почтения. Спит на железной кровати старик-дед, укрывшись синим одеялом с красными полосками; седая голова с длинной бородой величаво покоится на красно-белой ситцевой подушке; розовые шлепанцы смирно лежат под кроватью на полу; а через дырявую соломенную крышу падают капли дождя, стучат в аккуратно поставленные на одеяле, животе и ногах деда белые плошки. Покорность судьбе в лице дырявой крыши, которую то ли некому, то ли не считают нужным чинить; предусмотрительная аккуратность, с какой расставлены под дырами сосуды от дождя; способность ко всему привыкнуть и все перетерпеть вызывают у моего «гида», как и у меня, сложную гамму чувств: и смех, и восхищение – воистину, голь на выдумку хитра, – и раздражение: не лучше ли все-таки было бы починить крышу?

Серия «Мое детство». «Пан Тульчинский на базаре».

А вот бредет по травке вдоль дощатого забора с портфелем под мышкой, с бледно-белым лицом, в кепочке и пенсне пан Тульчинский, «которого все обижали», как записал в своих воспоминаниях Григорий Бенционович, и что так наглядно демонстрирует мне Гершеле: чудак-интеллигент, всеобщее посмешище, предмет издевательств и розыгрыша для мальчишек. Привычно не обращает внимания на ухмыляющегося маленького разбойника, запустившего в него веником. И сияет над его головой то самое – из «Песни Песней» – весеннее глубокое-глубокое небо; отсвечивает небесной голубизной короткая бородка...

Пан Тульчинский – заметная фигура на фоне жизни мелких обывателей, ремесленников, торговцев, для которых интеллигент – нечто чуждое, странное. Мальчишки отлично улавливают отношение взрослых, не устают смеяться над чудаком, а в то же время неотрывно следят за ним, таким интересным, необычным.

Вот пан Тульчинский двинулся на базар. «Пан Тульчинский на базаре» – целое событие, увлекательное зрелище. Роскошная пестрая торговка в ярчайшей юбке, красной с белыми цветами, с лотком пирожков, изображенным вопреки всякой перспективе «сверху», дабы мы могли разглядеть и оценить должным образом этот б-жественно благоухающий пирожный рай, предлагает пану свой товар. Да только есть ли у пана деньги на такое редкое лакомство, как базарный пирожок?

Базар в местечке – одно из самых притягательных для мальчишек мест. «Продавец счастья» – рыжебородый еврей-шарманщик в фуражке и зеленом лапсердаке, с лицом зеленым, как травка, крутит ручку своего ярко расписанного органа. На крышке сидит, высится огромный, как сказочная птица Гамаюн, красный попугай с роскошным хохолком, с пестрыми синими, зелеными, желтыми перышками; вынимает девчонке в платочке конвертик с предсказанием. Именно он, этот сказочный попугай – «продавец счастья», а его болезненно-хилый, такой будничный хозяин только аккомпанирует ему. Попугай «сродни» просторному синему небу, причудливому облаку, напоминающему фантастического зверя, пению шарманки, рыдающей каким-то душещипательным старым вальсом...

Важнейшая часть жизни Гершеле – музыка, несбыточная мечта о скрипке. Вот они – красные, розовые, золотистые, неописуемо прекрасные скрипки висят в витрине магазина. Гершеле даже не смеет взглянуть на них. Он стоит неподвижно, стиснув руки, отвернувшись от вожделенной витрины, словно боясь: сказочное счастье может так легко исчезнуть от одного его взгляда, обернуться какой-нибудь прозаической житейской рухлядью. А в то же время рухлядь – палки, дощечки, обструганный прутик могут силой волшебства превратиться в чудесную скрипку. Босоногий Гершеле в убогой комнатенке на фоне голого без занавески оконца самозабвенно «играет» на прутиках – и дивная музыка звучит в каждом звонком ярком мазке; в бездонном небе, по вечернему синеющему за мелкими переплетами окна. «Ах, если бы моя мама была хорошей мамой, она сделала бы меня музыкантом», – мечта Мотла, это и мечта Гершеле! Но по понятиям местечка, работа музыканта, как и работа ремесленника, недостойна мальчика «из хорошей семьи». Своя местечковая спесь, свои сословные предрассудки...

Мальчику из «хорошей семьи» положено ходить в хедер, что является не самым приятным, но самым животрепещущим, самым незабываемо-острым воспоминанием детства. В классе за длинным красным столом сидят в ряд ученики – бледный веснушчатый малыш с подвязанной щекой, другой, повыше, такой же бледно-немощный, с забинтованным горлом; краснолицый молодец, по сравнению с другими детишками большой и сильный, опасно нависший над Гершеле, – сжавшимся, испуганным, резко отличающимся от товарищей своими всевидящими огромными глазами, своим одухотворенным обликом. А над ними неумолимым фатумом навис огромный учитель с плеткой в руках. Красное лицо, рыжая борода, зверский глаз, нацеленный на мальчишек. Кажется, вот сейчас обрушится страшная плеть на втянутые плечи Гершеле. А за окном в небе плывут белые барашки-облака – напоминанием о воле, летнем просторе, куда так хочется убежать из душного класса: так и представляется, что он, подобно подвалу мальчика Мотла, насквозь пропах кислым тестом...

И все-таки даже этот ненавистный хедер и учитель с наводящей ужас плеткой, и мало приятные соседи, и тоска о недостижимой скрипке не омрачают неиссякаемого оптимизма Гершеле. Все они – и учитель, и чванливая барыня-соседка, и ее слюнявый сынок составляют часть «моего детства»; без них оно исказится, потеряет свою контрастность, свою полнокровность. В восприятии Гершеле все пронизано стремлением запечатлеть навсегда этот мир таким, каким он был, сохранить во всей его реальности.

Путешествие окончено – Гершеле прощается со мной у двери, за которую ему нет хода.

Последние – девяностых годов – рисунки из серии «Мое детство» совсем иные. В них уже нет и следа «детскости». Безупречно точный «взрослый» рисунок, блестящее владение черным пятном и линией – та скупая простота, которая служит мерой подлинного искусства. С поистине библейской силой подлинным шедевром мастера предстают два рисунка: на фоне развалившегося домишки еле-еле переступает подгибающимися ногами сгорбленный старик с иссохшим телом и великолепной головой пророка Моисея; больной нахохлившийся малыш привстал на своей жалкой кривой железной кровати в полупустой комнате, где всей обстановки – колченогий стол, голая керосиновая лампа под потолком да унылые доски пола. Начало и конец жизни – и там, и там тема одиночества: одиночество испуганного ребенка; одиночество заброшенного старика. Эти два листа, заключающие повесть о «моем детстве», такие скорбные, такие щемящие, звучат как бы напоминанием о грядущей трагедии – вновь донеслись отзвуки того скорбного реквиема, что надрывали сердце не преходящей болью Бабьего Яра...

... В одной из последних работ восьмидесятилетнего мастера созданы образы его матери и его самого – большеглазого ребенка, доверчиво глядящего на Б-жий мир. А мать – встревоженная, с испуганным молящим взглядом прижимает к себе сынишку, словно бы отгораживая его рукой от этого самого

Б-жьего мира, такого жестокого, такого беспощадного. В этой живой, реальной – и наивной, с элементами народного примитива, светлой и горестной еврейской Матери воплотилась глубокая человечность, пронизывающая все творчество Григория Бенционовича Ингера. Маленького Гершеле из местечка Охримовка, что на Украине, близ Умани. БЫЛО когда-то на Украине.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru