[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ФЕВРАЛЬ 2002 ШВАТ 5762 — 2 (118)

НЕ ВОРОШИТЬ ПРОШЛОЕ

Алексей Зверев

Герой романа Пьера Ассулина «Клиентка» (перев. Н. Паниной. М.: Текст), историк и писатель, собирающий материал для биографии одного крупного литератора, который во времена оккупации Парижа вел себя довольно двусмысленно, обнаруживает в архивных папках много свидетельств, изменивших привычную двуцветную картину того времени. На этой картине все просто и ясно: были палачи и жертвы, преступники и мученики. Но пожелтевшие страницы говорят о другом – не о контрастах, а о немыслимом переплетении самых несовместимых вещей. Безупречное, аморальное, героика, низость – все смешано в полицейских отчетах, рапортах осведомителей, доносах обывателей.

К изумлению рассказчика, преобладает все-таки ненависть. У него такое чувство, словно перед ним «стопроцентный концентрат злобы».

Верноподданные требуют «очистить Францию от чуждых ей элементов и возродить ее дух». Ревностный патриот из чувства долга перед родиной сообщает, что некоторые женщины вместо положенной желтой звезды носят на груди металлические бляхи, которые выглядят как ювелирное украшение. Спекулянт, видимо, разбогатевший на перепродаже за бесценок купленных товаров из закрытых магазинов, владельцы которых давно отправлены на фабрики смерти, заверяет, что у него незапятнанная генеалогия: слово «католический» в этом послании написано шесть раз, и каждый раз с ошибкой, но без единой ошибки написано слово «арийский». Отец сомневается в расовой чистоте жениха своей дочери: ему не по вкусу будущий зять. Муж сочиняет донос на жену, которая ему изменила, дама сигнализирует об этнической неполноценности своего ветреного любовника, приятель выставляет тот же аргумент против приятеля, с которым что-то не поделил в делах коммерции.

Переворачивая страницы старых досье, рассказчик все отчетливее чувствует, что компромиссы с совестью, предательства, шкурные побуждения, заставлявшие людей позабыть о том, что они люди, – это, собственно, и было реальной историей времен войны и оккупации.

Естественно, что его преследует искушение не ворошить прошлое, потому что такое прошлое слишком мучительно. Самое любопытное, что именно этот совет – позабыть, не возвращаться – ему дает потомок тех, кто впрямую пострадал от клеветы и доносов, сын владельца мехового ателье Фешнера. Старик Фешнер продолжал шить и продавать манто, хотя евреям запретили держать свой бизнес. «Сознательная гражданка» написала об этом в полицию по делам евреев, назвав себя одной из страдающих от «еврейского расизма», и через некоторое время получила от начальника ответное письмо с благодарностью за услугу и обещанием рассчитаться.

Выяснилось, что этой сознательной гражданкой была владелица цветочной лавки напротив магазина Фешнеров, давняя их клиентка. Она и теперь по-соседски заходит к ним, а случается, кое-что заказывает.

Пьер Ассулин – писатель, родившийся уже после войны, вышедшая четыре года назад «Клиентка» была его первым литературным успехом. Выбор темы для этого романа, должно быть, многих удивил: для сегодняшних дебютантов подобные интересы редкость. Оказалось, что тема была найдена случайно. Ассулину попалась папка с доносами, когда выяснял какие-то факты для задуманной им биографии Сименона, корифея французского детектива. Потрясение, испытанное им при чтении бумаг из той папки, чувствуется и в романе, где героя изводят одни и те же мысли: как все это могло случиться? Отчего в годы оккупации предательство стало заурядным делом? Отчего среди доносчиков были и евреи, писавшие в гестапо о других евреях? Отчего теперь, когда прошло полвека, никто не хочет ни вспоминать, ни делать выводы, а только повторяют, как Франсуа Фешнер: «Надо вычеркнуть все это из памяти?»

Но вычеркнуть, переступить, по-прежнему существовать так, словно не было этого травмирующего чтения в архивах, герой Ассулина не в состоянии. И он предпринимает попытку добиться справедливости, пусть с опозданием в десятки лет. Ему нужно принудить старуху-цветочницу к признанию и покаянию. Он изводит клиентку Фешнеров анонимными телефонными звонками и письмами, грозя обнародовать постыдные факты ее прошлого. А потом, выследив мадам Арман, когда та возвращалась автобусом домой в предместье, устраивает публичный скандал, взывая к пассажирам – смотрите, она писала доносы, на ней кровь невинно убитых. Но, вопреки своим надеждам, обличитель встречает только недоброжелательное молчание или резкую отповедь: ведь вас тогда и на свете не было, вы ничего не знаете о том времени. Оставьте бедную даму в покое, вы и так довели ее до сердечного припадка.

Этот поборник запоздавшей правды и впрямь действует жестоко, прямолинейно, решив не вникать в мотивы поступков тех, кто запятнал себя при немцах, и видя только сам поступок. Он не задумывается о самом главном: о ситуациях, когда людей принуждали к бесчестью, загнав их в безвыходную ситуацию и пользуясь их слабодушием – преступным, если судить по меркам абсолютной нравственности, но хотя бы объяснимым, если не извинительным. У мадам Арман – об этом рассказчику стало известно, когда уже поздно было что-то поправить, – сидел в лагере брат, которого она любила до безумия, и гестапо сыграло на этой любви, пообещав какие-то льготы в обмен на предоставление нужных сведений. Никаких льгот, конечно, не было, брат погиб там, в лагере, а доносчицу после освобождения подвергли обычному в те дни позору, обрив наголо, издеваясь, оплевывая, подталкивая к самоубийству. По прошествии многих лет описанный Ассулином правдоискатель довершит дело, фактически спровоцировав гибель преследуемой им старухи, которая, не выдержав его натиска, бросилась под колеса.

Вряд ли он добивался именно такого финала. Побуждение, заставившее героя предпринять свое расследование, было понятно и даже благородно: он хотел «понять истинную природу Зла – того, которое человек совершает, и того, от которого он страдает». Но, увлеченный перипетиями истории из хроники оккупации, он как-то позабыл о том, что «обе стороны зла неразделимы», и для него осталось лишь зло, которое было совершено конкретным человеком, сполна за это зло расплатившимся. Когда итогом его усилий оказался окровавленный труп на парижской мостовой, рассказчику, может быть, пришлось пожалеть о том, что он все-таки разворошил прошлое. Пришлось согласиться со стариком Фешнером, знающим, в чем истинная мудрость: она в способности «понять, что значит зло, и хранить молчание». Но ведь молчание, в сущности, – это только компромисс.

Погружение в прошлое, которое таит в себе так много безысходных трагедий, – опыт болезненный, травмирующий, но все равно необходимый, пока не до конца осознаны и усвоены преподанные им уроки. И вероятно, главный из них в том, что в этих материях пагубна нетерпимость, невозможен моральный ригоризм, не считающийся с мерой вины и ответственности, недопустима черно-белая гамма оценок и выводов. Она недопустима прежде всего оттого, что это прошлое обладает способностью длиться невзирая на хронологию и напоминать о себе новыми человеческими катастрофами, доказывая, что черта под ним не подведена. И вряд ли удастся с ним покончить, хотя уже почти не осталось в живых свидетелей того страшного времени.

Одним из немногих таких свидетелей является Ингеборг Дойчкрон. Ее знаменитая книга воспоминаний о жизни берлинских евреев в годы третьего рейха «Я носила желтую звезду» наконец-то – через двадцать три года после немецкого издания – появилась по-русски (перев. С. Фридлянд. М.: Текст, журнал «Дружба народов»).

Уцелев в годы расистских чисток и депортаций, Дойчкрон после войны получила образование в Англии, почти тридцать лет проработала в Израиле журналисткой газеты «Маарив» и написала несколько книг, документально воссоздавших историю еврейского сообщества в гитлеровской Германии. О том, что произошло тогда с нею самой, Дойчкрон, проведшая «коричневое двенадцатилетие» в укрытии с чужими документами на фамилию Рихтер, решилась рассказать только по прошествии долгого времени. Погружение в прошлое было мучительным и для нее – даже в особенности, потому что тут не вымысел беллетриста, а живая жизнь.

Мемуары Дойчкрон не притязают на обобщения, в них только факты и попытка реконструкции переживаний подростка, постигающего мир в экстремальных условиях, когда, по меньшей мере, проблематично, что рано или поздно кончится повседневный ужас подобного существования на краю насильственной смерти. Труднее всего для автора было восстановить свое тогдашнее душевное состояние, увидеть минувшее так, как его видела и воспринимала девочка из обычной еврейской семьи, имеющая очень смутное представление о том, что реально происходит в Германии, о смысле этих событий, да и о природе человека. Книга замечательна как раз тем, что в ней отсутствует знание, пришедшее годы спустя, когда механика фашистского эксперимента осознана и стали понятными его конечные цели. Взгляд изнутри, то неподдельное потрясение, которое испытывает вчерашняя школьница, сталкиваясь с будничностью рейха, – все это, может быть, ценнее, чем самые продуманные объяснения и концепции, если за ними нет непосредственного опыта.

У Дойчкрон день за днем прослежено, как все то, что сегодня выглядит массовым ослеплением и безумием, становилось для немецкого общества будничностью, какой была социальная психология того времени. Уже грохочут сапоги и развеваются флаги со свастикой, но многим по-прежнему кажется, что это какой-то скверный сон, который скоро забудется, потому что невозможно представить, чтобы речи маньяка вправду могли воспламенять сердца. Штурмовики горланят на митингах, что скоро Германия покончит со своим злейшим врагом, и во всю глотку распевают: «Если каплет с ножа еврейская кровь, до чего ж хорошо на душе», – но те, чья кровь в близком будущем потечет рекой, делают вид, будто ничего катастрофического не случилось. Многие, конечно, уехали, но многие и остались, примиряясь с новыми законами один унизительнее другого: евреям запрещено занимать должности на государственной службе, запрещено пользоваться общественным транспортом, исключая поездки на работу, запрещено садиться в трамвае, занимать в парке скамьи, кроме обозначенных специальным знаком, обучаться в немецких школах, приобретать продукты на рынке... За пределами рейха вводятся все более жесткие квоты на еврейскую эмиграцию, внутри рейха дело идет к «окончательному решению». Вовсю трудятся специальные команды, которые отыскивают скрывающихся от регистрации или не надевших желтую звезду. Снуют по улицам мебельные фургоны, которыми арестованных доставляют в пункты сбора, откуда одна дорога – в Терезиенштат или в Освенцим. Но все равно люди уговаривают себя и близких: это скоро кончится, ведь психоз не может быть долговечным и поголовным.

Маленькая Ингеборг раньше других понимает, что на самом деле фашистский новый порядок – это навсегда, если Гитлер не проиграет войну. Но ей же дано увериться, что поголовным психоз действительно не стал. Когда перед ней с матерью очень реально обозначилась перспектива депортации, нашлись немцы, которые, зная, какой это риск, пришли им на помощь. У этих немцев – у прачки, булочника, владельца небольшой мастерской, где работали слепые, – были разные мотивы: одни принадлежали к запрещенной секте Свидетелей Иеговы, ненавидя фюрера за то, что он ее закрыл, другой сочувствовал коммунистам, третий просто оказался порядочным человеком и сохранил способность воспринимать нацистскую пропаганду как неуклюжее оправдание геноцида, и не больше. А нашлись и сверх меры расчетливые: некто Островски проникся уверенностью, что после войны ему суждена великая политическая карьера, тогда зачтется и содействие гонимым, которое он оказывает, впрочем, не забыв предупредить, что выдаст укрывающихся при первой же угрозе его собственному благополучию.

За несколько лет после печально знаменитой Хрустальной ночи, когда режим откровенно перешел к тактике полного истребления евреев как этноса, Дойчкроны, скрываясь, переменили с десяток укрытий и перевидали очень разных людей, которым они вынуждены были доверить свою жизнь. О таких людях, о тех, кто не примирился с идеологией, насаждаемой фашизмом, немало писали и до Дойчкрон и всегда их героизировали – конечно, по праву. Но в ее книге они не герои, стоящие на пьедестале, а именно люди со своими слабостями и страхами. Им тоже приходится делать уступки режиму, ведь обуздать стихию расистской ненависти не в их власти. Просто у них сохранились понятия о человечности, о нравственной правде. И вот с этой неприметной силой не смогла справиться вся, до мелочей продуманная система духовного растления немцев, которые должны были превратиться в беспримесно арийскую нацию насильников, мародеров и убийц.

Когда режим рухнул, тут же обнаружились сотни тех, кто, оказывается, втайне его ненавидел и всем сердцем сострадал отправленным на гибель в лагеря. Об этой волне мнимого раскаяния и лицемерного нонконформизма в книге Дойчкрон сказано только мимоходом, но красноречиво говорится о людях, которые требовали материальной компенсации за свои усилия, помогавшие спасти немногих берлинских евреев, доживших до конца войны. Такого рода торг на крови оставляет едва ли не шокирующее впечатление, но книга сильно проиграла бы, если бы Дойчкрон решила опустить эти заключительные эпизоды, предавшись умилению и восторгам. Правда должна быть высказана вся, без умолчаний и ретуши. Это необходимо не только для историков, но для всех живущих – чтобы когда-нибудь покончить с мифами, то героизирующими прошлое, которое не отпускает и шесть десятилетий спустя, то воссоздающими его в беспросветно мрачных тонах. Увидеть и осознать то время в его истинной полноте – вот в чем, наверное, главный смысл погружения в прошлое и основной аргумент против тех, кто призывает никогда его не ворошить.

Бенедикт Сарнов, писатель, публицист

Моя новая книга называется так: «Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма». Оруэлловским словом «новояз» я называю официальный политический язык советской эпохи.

Сперва самым интересным в этом замысле мне представлялась идея собрать и рассмотреть чуть ли не все словечки и речения советского политического жаргона. Ну, например, такие: «Бдительность», «Большевистская принципиальность», «Догнать и перегнать», «Знатные люди нашей родины», «Лица еврейской национальности», «пятый пункт», «обстановка трудового и политического подъема»... И на каждом таком примере показать, вскрыть самый механизм того, что Оруэлл, говоря о своем «новоязе», назвал сужением горизонтов мысли.

Вообще-то я знал, что такая работа уже существует. Я имею в виду книгу немецкого филолога Виктора Клемперера «Язык третьего рейха». (Книга эта очень знаменита. Написана она давно. Но на русском языке появилась лишь несколько лет тому назад.)

«Язык сочиняет и мыслит за тебя», — говорит в своей книге Клемперер.

В применении к языку третьего рейха — равно как и к нашему советскому «новоязу» — это означает, что политический жаргон, который навязывала (и навязала) нам власть, — был вовсе не безобиден. Это был яд, который люди впитывали бессознательно. И незаметно для них самих он оказывал на них свое пагубное действие.

Резонно было предположить, что у советского человека сопротивляемость к этому яду была ослаблена даже больше, чем у немцев. Ведь нас нашим «новоязом» пичкали не двенадцать, а целых семьдесят лет.

Но когда я читал книгу Клемперера, я вдруг подумал, что у нас, наверно, эта самая сопротивляемость оказалась выше, чем у них.

И тут мне вдруг пришло в голову, что интересно было бы обратить внимание на другую сторону этой медали. На то противоядие, которым обладали — в разной, конечно, степени — мои соотечественники, и которое помогало им (увы, не всегда) не поддаваться злокачественному действию этой языковой отравы.

Противоядием этим были анекдоты, частушки, эпиграммы, глумливый пересказ какого-нибудь казенного лозунга. Евреев, например, как все вы, конечно, помните, намекая на их социальную ущербность в советском обществе, называли «инвалидами пятой группы», а про выражение «лицо еврейской национальности» говорили, что это просто калька, дословный перевод на официальный жаргон обиходного черносотенного «жидовская морда».

А вот примеры частушек и «пошедших в народ» интеллигентских эпиграмм:

Сегодня он играет джаз,

А завтра родину продаст.

Или вот такие частушки, отразившие реакцию народа на реабилитацию «врачей-убийц»:

Дорогой товарищ Вовси,

Друг ты наш и брат,

Оказалось, что ты вовсе

И не виноват.

Дорогой товарищ Коган,

Кандидат наук!

Виновата эта погань –

Лидка Тимашук.

Дорогой товарищ Фельдман –

Ухо-горло-нос,

Ты держал себя, как Тельман,

Идя на допрос...

И т.д.

Из таких вот разнородных элементов и сложилась эта моя «маленькая энциклопедия реального социализма».

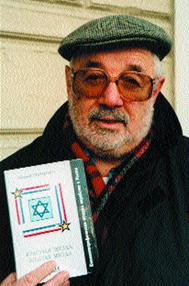

Мирон Черненко, президент гильдии киноведов и кинокритиков России

О моей последней пока книге. Называется она «Красная звезда. Желтая звезда», и название это – скорее метафора. А содержание реальное — в подзаголовке «Кинематографическая история еврейства в России. 1919-1999», или, другими словами, история того, как отечественный кинематограф описывал еврейскую жизнь на экране, что в ней поддерживал, что осуждал, что замалчивал, что фальсифицировал. И все это – на фоне политической истории российского еврейства на протяжении восьми десятилетий советской жизни, на фоне национальной политики коммунистической власти, у которой так называемый «еврейский вопрос» во все времена был разменной монетой на всех поворотах отечественной истории. И, конечно же – это история кино, история почти трехсот игровых фильмов и немеренного количества фильмов документальных, сохранивших для нас живую жизнь наших предков, наших дедов и прадедов, отцов и матерей в их естественной среде обитания, в их готовности ко всему, в том числе и к будущему. Вот об этом и еще о многом другом и написана книга...

Яков Этингер, доктор исторических наук, профессор

В своей книге «Это невозможно забыть... Воспоминания», вышедшей в 2001 году в издательстве «Весь мир», я рассказываю о времени, проведенном в минском гетто в 1941 – 1942 годах и в сталинских застенках в начале 50-х. Так уж получилось, что моя судьба оказалась тесно связанной и переплетенной с общей судьбой евреев Советского Союза. Холокост, сталинский государственный антисемитизм с его апофеозом – «делом врачей» для меня не отвлеченные понятия, а часть моей жизни. Вот почему тема этих трагических событий в истории еврейского народа проходит красной нитью через всю книгу. По своему характеру она является произведением смешанного жанра. Это и мемуары, и тексты научно-исследовательского характера, и исторические эссе, и политическая публицистика.

Основная тема книги – «дело врачей», по которому были арестованы мои родители — отец, известный профессор-кардиолог Я.Г. Этингер, мать, врач Р.К. Викторова, и я, тогда студент исторического факультета МГУ. Изучению «дела врачей» я посвятил несколько десятилетий своей жизни. Этот сюжет исследуется в книге на основании анализа бывших ранее секретными материалов ЦК КПСС и МГБ СССР, работы в зарубежных архивах, в частности в библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, бесед с видными политическими деятелями как нашей страны, так и зарубежных государств, в частности с находившимся в отставке бывшим главой советского правительства, членом Политбюро ЦК КПСС Н.А. Булганиным, с академиками А.Д. Сахаровым и Е.В. Тарле. О возможных трагических последствиях «дела врачей» для советских евреев и судеб всей страны приводятся также свидетельства бывшего Председателя Президиума Верховного Совета СССР, члена Политбюро ЦК КПСС А.И. Микояна и бывшего члена Политбюро ЦК КПСС академика А.Н. Яковлева, возглавляющего ныне Комиссию по реабилитации жертв политических репрессий при президенте Российской Федерации.

«Дело врачей» рассматривается на фоне закулисной борьбы в советском руководстве до и после смерти Сталина, подробно освещаются мотивы и роль Л.П. Берии в принятии решения о прекращении этой сталинской провокации. Я рассказываю о людях, с которыми мне довелось встречаться в лефортовской тюрьме и в лагерях на Дальнем Востоке и в Кировской области, и о своей жизни и научной деятельности после освобождения, о многолетней работе в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Мне кажется, что мои воспоминания будут интересны всем, кому не безразлична историческая судьба евреев в нашей стране.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru